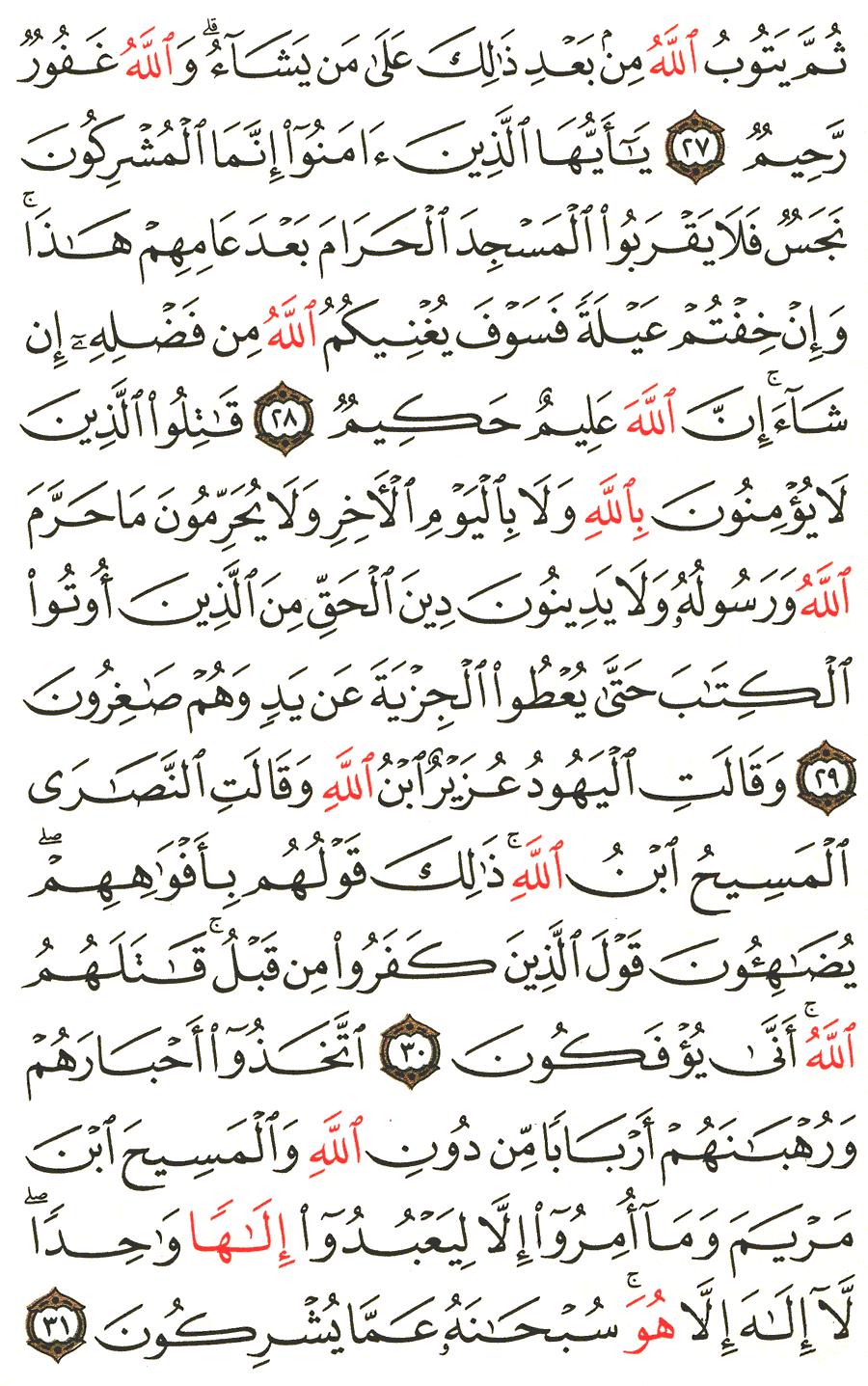

سورة التوبة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 191 من المصحف

27- "ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء" أي من بعد هذا التعذيب على من يشاء ممن هداه منهم إلى الإسلام "والله غفور" يغفر لمن أذنب فتاب "رحيم" بعباده يتفضل عليهم بالمغفرة لما اقترفوه. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: حنين ما بين مكة والطائف، قاتل نبي الله هوازن وثقيف، وعلى هوازن مالك بن عوف، وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو الثقفي. وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: " لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن نقاتل حين اجتمعنا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا وما أعجبهم من كثرتهم، فالتقوا فهزموا حتى ما يقوم أحد منهم على أحد حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أحياء العرب: إلي إلي، فوالله ما يعرج عليه أحد حتى أعرى موضعه، فالتفت إلى الأنصار وهم ناحية فناداهم: يا أنصار الله وأنصار رسوله، إلي عباد الله أنا رسول الله، فجثوا يبكون وقالوا: يا رسول الله ورب الكعبة إليك والله، فنكسوا رؤوسهم يبكون وقدموا أسيافهم يضربون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليهم". وأخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع "أن رجلاً قال يوم حنين: لن نغلب من قلة، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم " قال الربيع: وكانوا إثني عشر ألفاً، منهم ألفان من أهل مكة". وأخرج الطبراني والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس وبقيت معه في ثمانين رجلاً من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا نحواً من ثمانين قدماً ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يمضي قدماً، فقال: ناولني كفاً من تراب، فناولته فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً، وولى المشركون أدبارهم، ووقعة حنين مذكورة في كتب السير والحديث بطولها وتفاصيلها فلا نطول بذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "وأنزل جنوداً لم تروها" قال: هم الملائكة "وعذب الذين كفروا" قال: قتلهم بالسيف. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: في يوم حنين أمد الله رسوله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، ويومئذ سمى الله الأنصار مؤمنين قال: فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل النجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بين القوم، فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، لم أشك أنها الملائكة، ولم تكن إلا هزيمة القوم.

النجس: مصدر لا يثنى ولا يجمع، يقال: رجل نجس، وامرأة نجس، ورجلان نجس، وامرأتان نجس، ورجال نجس، ونساء نجس، ويقال: نجس ونجس بكسر الجيم وضمها، ويقال: نجس بكسر النون وسكون الجيم وهو تخفيف من المحرك، قيل: لا تستعمل إلا إذا قيل معه رجس، وقيل ذلك أكثري لا كلي. والمشركون مبتدأ، وخبره المصدر مبالغة في وصفهم بذلك حتى كأنهم عين النجاسة، أو على تقدير مضاف: أي ذوو نجس، لأن معهم الشرك وهو بمنزلة النجس. وقال قتادة ومعمر وغيرهما: إنهم وصفوا بذلك لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات. وقد استدل بالآية من قال بأن المشرك نجس الذات كما ذهب إليه بعض الظاهرية والزيدية. وروي عن الحسن البصري وهو محكي عن ابن عباس. وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر ليس بنجس الذات، لأن الله سبحانه أحل طعامهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من فعله وقوله ما يفيد عدم النجاسة ذواتهم، فأكل في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلهم في مسجده. قوله: 28- "فلا يقربوا المسجد الحرام" الفاء للتفريع، فعدم قربانهم للمسجد الحرام متفرع على نجاستهم. والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم، روي ذلك عن عطاء، فيمنعون عنده من جميع الحرم، وذهب غيره من أهل العلم إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه فلا يمنع المشرك من دخول سائر الحرم. وقد اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد، فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد. وقال الشافعي: الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام، فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد. قال ابن العربي: وهذا جمود منه على الظاهر، لأن قوله تعالى: "إنما المشركون نجس"، تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة، ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال في مسجده، وإنزال وفد ثقيف فيه. وروي عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي، وزاد أنه يجوز دخول الذمي سائر المساجد من غير حاجة، وقيده الشافعي بالحاجة. وقال قتادة: إنه يجوز ذلك للذمي دون المشرك. وروي عن أبي حنيفة أيضاً أنه يجوز لهم دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد، ونهى المشركين عن أن يقربوا المسجد الحرام هو نهي للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك، فهو من باب قولهم: لا أرينك هاهنا. قوله: "بعد عامهم هذا" فيه قولان: أحدهما: أنه سنة تسع، وهي التي حج فيها أبو بكر على الموسم. الثاني: أنه سنة عشر قاله قتادة، قال ابن العربي: وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ، ومن العجب أن يقال إنه سنة تسع، وهو العام الذي وقع فيه الأذان، ولو دخل غلام رجل داره يوماً فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه انتهى. ويجاب عنه بأن الذي يعطيه مقتضى اللفظ هو خلاف ما زعمه، فإن الإشارة بقوله: "بعد عامهم هذا" إلى العام المذكور قبل اسم الإشارة وهو عام النداء، وهكذا في المثال الذي ذكره المراد النهي عن دخولها بعد يوم الدخول الذي وقع فيه الخطاب، والأمر ظاهر لا يخفى، ولعله أراد تفسير ما بعد المضاف إلى عامهم ولا شك أنه عام عشر، وأما تفسير العام المشار إليه بهذا، فلا شك ولا ريب أنه عام تسع، وعلى هذا يحمل قول قتادة. وقد استدل من قال بأنه يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام وغيره من المساجد بهذا القيد، أعني قوله: "بعد عامهم هذا" قائلاً إن النهي مختص بوقت الحج والعمرة، فهم ممنوعون عن الحج والعمرة فقط لا عن مطلق الدخول. ويجاب عنه بأن ظاهر النهي عن القربان بعد هذا العام يفيد المنع من القربان في كل وقت من الأوقات الكائنة بعده، وتخصيص بعضها بالجواز يحتاج إلى مخصص. قوله: "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله" العيلة الفقر، يقال: عال الرجل يعيل: إذا افتقر، قال الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود عايلة وهو مصدر كالقايلة والعافية والعاقبة، وقيل معناه: خصلة شاقة، يقال: عالني الأمر يعولني: أي شق علي واشتد. وحكى ابن جرير الطبري أنه يقال عال يعول: إذا افتقر، وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة والتجارات، قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله. قال الضحاك: ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" الآية. وقال عكرمة: أغناهم بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض، وأسلمت العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به. وقيل أغناهم بالفيء، وفائدة التقييد بالمشيئة التعليم للعباد بأن يقولوا ذلك في كل ما يتكلمون به مما له تعلق بالزمن المستقبل، ولئلا يفتروا عن الدعاء والتضرع "إن الله عليم" بأحوالكم "حكيم" في إعطائه ومنعه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

قوله: 29- "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" الآية، فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوصاف. قال أبو الوفاء بن عقيل: إن قوله: "قاتلوا" أمر بالعقوبة، ثم قال: "الذين لا يؤمنون بالله" فبين الذنب الذي توجبه العقوبة، ثم قال: "ولا باليوم الآخر" فأكد الذنب في جانب الاعتقاد، ثم قال: "ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله" فيه زيادة للذنب في مخالفة الأعمال، ثم قال: "ولا يدينون دين الحق" فيه إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام، ثم قال: "من الذين أوتوا الكتاب" تأكيد للحجة عليهم لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، ثم قال: "حتى يعطوا الجزية" فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة انتهى. قوله: "من الذين أوتوا الكتاب" بيان للموصول مع ما في خبره وهم أهل التوراة والإنجيل. قوله: "حتى يعطوا الجزية عن يد" الجزية وزنها فعلة من جزى يجزي: إذا كافأ عما أسدي إليه، فكأنهم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن، وقيل: سميت جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزون: أي يقضوه، وهي في الشرع ما يعطيه المعاهد على عهده، و "عن يد" في محل نصب على الحال. والمعنى: عن يد مواتية غير ممتنعة وقيل معناه: يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحداً، وقيل معناه: نقد غير نسيئة، وقيل عن قهر، وقيل معناه: عن إنعام منكم عليهم، لأن أخذها منهم نوع من أنواع الإنعام عليهم، وقيل معناه: مذمومون. وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب. وقال الأوزاعي ومالك: إن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائناً من كان، ويدخل في أهل الكتاب على القول الأول المجوس. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في أن الجزية تؤخذ منهم. وقد اختلف أهل العلم في مقدار الجزية، فقال عطاء: لا مقدار لها، وإنما تؤخذ على ما صولحوا عليه، وبه قال يحيى بن آدم وأبو عبيد وابن جرير إلا أنه قال: أقلها دينار وأكثرها لا حد له. وقال الشافعي: دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء، وبه قال أبو ثور. قال الشافعي: وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز، وإذا زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم. وقال مالك: إنه أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهماً على أهل الورق، الغني والفقير سواء، ولو كان مجوسياً لا يزيد ولا ينقص. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل: إثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون. والكلام في الجزية مقرر في مواطنه، والحق من هذه الأقوال قد قررناه في شرحنا للمنتقي وغيره من مؤلفاتنا. قوله: "وهم صاغرون" في محل نصب على الحال، والصغار الذل. والمعنى: إن الذمي يعطي الجزية حال كونه صاغراً، قيل: وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب ويسلمها وهو قائم، والمتسلم قاعد. وبالجملة ينبغي للقابض للجزية أن يجعل المسلم لها حال قبضها صاغراً ذليلاً. وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله في قوله: "إنما المشركون نجس" الآية قال: إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة. وقد روي مرفوعاً من وجه آخر. أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمكم". قال ابن كثير: تفرد به أحمد مرفوعاً، والموقوف أصح. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون به، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت، قال المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله: "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء" قال: فأنزل الله عليهم المطر، وكثر خيرهم حيث ذهب المشركون عنهم. وأخرج ابن مردويه عنه قال: فأغناهم الله من فضله وأمرهم بقتال أهل الكتاب. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: "وإن خفتم عيلة" قال: الفاقة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: "فسوف يغنيكم الله من فضله" قال: بالجزية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الضحاك مثله. وأخرج نحوه عبد الرزاق عن قتادة. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله: "إنما المشركون نجس" قال: قذر. وأخرج أبو الشيخ عنه أيضاً قال: من صافحهم فليتوضأ. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صافح مشركاً فليتوضأ أو ليغسل كفيه". وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" قال: نزلت هذه الآية حين أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة تبوك. وأخرج ابن المنذر عن ابن شهاب قال: نزلت في كفار قريش والعرب "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" وأنزلت في أهل الكتاب: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" الآية إلى قوله: "حتى يعطوا الجزية" فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" يعني الذين لا يصدقون بتوحيد الله "ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله" يعني الخمر والحرير "ولا يدينون دين الحق" يعني دين الإسلام "من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" يعني مذللون. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: "عن يد" قال: عن قهر. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة في قوله: "عن يد" قال: من يده ولا يبعث بها غيره. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي سنان في قوله: "عن يد" قال: عن قدرة. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: "وهم صاغرون" قال: يمشون بها متلتلين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: يلكزون. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سلمان في الآية قال: غير محمودين.

قوله: 30- " وقالت اليهود عزير ابن الله " كلام مبتدأ لبيان شرك أهل الكتابين، وعزير مبتدأ وابن الله خبره، وقد قرأ عاصم والكسائي "عزير" بالتنوين، وقرأ الباقون بترك التنوين لاجتماع العجمة والعلمية فيه. ومن قرأ بالتنوين فقد جعله عربياً، وقيل إن سقوط التنوين ليس لكونه ممتنعاً بل لاجتماع الساكنين، ومنه قراءة من قرأ: " قل هو الله أحد * الله الصمد ". قال أبو علي الفارسي وهو كثير في الشعر، وأنشد ابن جرير الطبري: لتجديني بالأمير براً وبالقناة لامرا مكراً إذا غطيت السلمي فرا وظاهر قوله: "وقالت اليهود" إن هذه المقالة لجميعهم، وقيل: هو لفظ خرج على العموم، ومعناه الخصوص لأنه لم يقل ذلك إلا البعض منهم. وقال النقاش: لم يبق يهودي يقولها؟ بل قد انقرضوا، وقيل: إنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم، فنزلت الآية متضمنة لحكاية ذلك عن اليهود، لأن قول بعضهم لازم لجميعهم. قوله: "وقالت النصارى المسيح ابن الله" قالوا هذا لما رأوا من إحيائه الموتى مع كونه من غير أب، فكان ذلك سبباً لهذه المقالة. والأولى: أن يقال: إنهم قالوا هذه المقالة لكون في الإنجيل وصفه تارة بابن الله وتارة بابن الإنسان، كما رأينا ذلك في مواضع متعددة من الإنجيل، ولم يفهموا أن ذلك لقصد التشريف والتكريم، أو لم يظهر لهم أن دلك من تحريف سلفهم لغرض من الأغراض الفاسدة، قيل: وهذه المقالة إنما هي لبعض النصارى لا لكلهم. قوله: "ذلك قولهم بأفواههم" الإشارة إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة الباطلة. ووجه قولهم بأفواههم مع العلم بأن القول لا يكون إلا الفم، بأن هذا القول لما كان ساذجاً ليس فيه بيان ولا عضده برهان كان مجرد دعوى، لا معنى تحتها فارغة صادرة عنهم صدور المهملات التي ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه، غير مفيدة لفائدة يعتد بها، وقيل: إن ذكر الأفواه لقصد التأكيد كما في كتبت بيدي ومشيت برجلي، ومنه قوله تعالى: "يكتبون الكتاب بأيديهم". وقوله: "ولا طائر يطير بجناحيه". وقال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولاً زوراً كقوله: "يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم". وقوله: "كبرت كلمة تخرج من أفواههم". وقوله: "يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم". قوله: "يضاهئون قول الذين كفروا" المضاهاة: المشابهة، قيل: ومنه قول العرب امرأة ضهياء، وهي التي لا تحيض لأنها شابهت الرجال. قال أبو علي الفارسي: من قال "يضاهئون" مأخوذ من قولهم امرأة ضهياء فقوله خطأ، لأن الهمزة في ضاهأ أصلية، وفي ضهياء زائدة كحمراء، وأصله يضاهئون وامرأة ضهياء. ومعنى مضاهاتهم لقول الذين كفروا فيه أقوال لأهل العلم: الأول: أنهم شابهوا بهذه المقالة عبدة الأوثان في قولهم واللات والعزى ومناة بنات الله. القول الثاني: أنهم شابهوا أسلافهم القائلين بأن عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله. قوله: "قاتلهم الله" دعاء عليهم بالهلاك، لأن من قاتله الله هلك، وقيل: هو تعجب من شناعة قولهم، وقيل معنى قاتلهم الله: لعنهم الله، ومنه قول أبان بن ثعلب: قاتلها الله تلحاني وقد علمت أني لنفسي إفسادي وإصلاحي وحكى النقاش أن أصل (قاتل الله): الدعاء، ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه على التعجب في الخير والشر وهم لا يريدون الدعاء، وأنشد الأصمعي: يا قاتل الله ليلى كيف تعجبني وأخبر الناس أني لا أباليها "أنى يؤفكون" أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل.

قوله: 31- "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله" الأحبار: جمع حبر، وهو الذي يحسن القول، ومنه ثوب محبر، وقيل: جمع حبر بكسر الحاء. قال يونس: لم أسمعه إلا بكسر الحاء. وقال الفراء: الفتح والكسر لغتان. وقال ابن السكيت: الحبر بالكسر العالم، والحبر بالفتح العالم. والرهبان جمع راهب مأخوذ من الرهبة، وهم علماء النصارى كما أن الأحبار علماء اليهود. ومعنى الآية أنهم لما أطاعوهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه كانوا بمنزلة المتخذين لهم أرباباً لأنهم أطاعوهم كما تطاع الأرباب. قوله: "والمسيح ابن مريم" معطوف على رهبانهم: أي اتخذه النصارى رباً معبوداً، وفيه إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزير رباً معبوداً. وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله، وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه ونطقت به كتبه وأنبياؤه، هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله، للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا، وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة، وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة، والتمرة بالتمرة، والماء بالماء، فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً، وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم بهما وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وأفاده، فعلتم بما جاءوا به من الآراء التي لم تعمد بعماد الحق، ولم تعضد بعضد الدين ونصوص الكتاب والسنة، تنادي بأبلغ نداء وتصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلك ويباينه، فأعرتموهما آذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، وأفهاماً مريضة، وعقولاً مهيضة، وأذهاناً كليلة، وخواطر عليلة، وأنشدتم بلسان الحال: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد فدعوا أرشدكم الله وإياي كتباً كتبها لكم الأموات من أسلافكم، واستبدلوا بها كتاب الله خالقهم وخالقكم ومتعبدهم ومتعبدكم ومعبودهم ومعبودكم، واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأي بأقوال إمامكم وإمامهم وقدوتكم وقدوتهم، وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دعوا كل قول عند قول محمد فما آبن في دينه كمخاطر اللهم هادي الضال، مرشد التائه، موضح السبيل، اهدنا إلى الحق وأرشدنا إلى الصواب، وأوضح لنا منهج الهداية. قوله: "وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً" هذه الجملة في محل نصب على الحال: أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً، والحال أنهم ما أمروا إلا بعبادة الله وحده، أو وما أمر الذين اتخذوهم أرباباً من الأحبار والرهبان إلا بذلك، فكيف يصلحون لما أهلوهم له من اتخاذهم أرباباً. قوله: "لا إله إلا هو" صفة ثانية لقوله إلهاً "سبحانه عما يشركون" أي تنزيهاً له عن الإشراك في طاعته وعبادته.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 191

19027- "ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء" أي من بعد هذا التعذيب على من يشاء ممن هداه منهم إلى الإسلام "والله غفور" يغفر لمن أذنب فتاب "رحيم" بعباده يتفضل عليهم بالمغفرة لما اقترفوه. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: حنين ما بين مكة والطائف، قاتل نبي الله هوازن وثقيف، وعلى هوازن مالك بن عوف، وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو الثقفي. وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: " لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن نقاتل حين اجتمعنا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا وما أعجبهم من كثرتهم، فالتقوا فهزموا حتى ما يقوم أحد منهم على أحد حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أحياء العرب: إلي إلي، فوالله ما يعرج عليه أحد حتى أعرى موضعه، فالتفت إلى الأنصار وهم ناحية فناداهم: يا أنصار الله وأنصار رسوله، إلي عباد الله أنا رسول الله، فجثوا يبكون وقالوا: يا رسول الله ورب الكعبة إليك والله، فنكسوا رؤوسهم يبكون وقدموا أسيافهم يضربون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليهم". وأخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع "أن رجلاً قال يوم حنين: لن نغلب من قلة، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: " ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم " قال الربيع: وكانوا إثني عشر ألفاً، منهم ألفان من أهل مكة". وأخرج الطبراني والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس وبقيت معه في ثمانين رجلاً من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا نحواً من ثمانين قدماً ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يمضي قدماً، فقال: ناولني كفاً من تراب، فناولته فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً، وولى المشركون أدبارهم، ووقعة حنين مذكورة في كتب السير والحديث بطولها وتفاصيلها فلا نطول بذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "وأنزل جنوداً لم تروها" قال: هم الملائكة "وعذب الذين كفروا" قال: قتلهم بالسيف. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: في يوم حنين أمد الله رسوله بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، ويومئذ سمى الله الأنصار مؤمنين قال: فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن جبير بن مطعم قال: رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل النجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بين القوم، فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، لم أشك أنها الملائكة، ولم تكن إلا هزيمة القوم.

النجس: مصدر لا يثنى ولا يجمع، يقال: رجل نجس، وامرأة نجس، ورجلان نجس، وامرأتان نجس، ورجال نجس، ونساء نجس، ويقال: نجس ونجس بكسر الجيم وضمها، ويقال: نجس بكسر النون وسكون الجيم وهو تخفيف من المحرك، قيل: لا تستعمل إلا إذا قيل معه رجس، وقيل ذلك أكثري لا كلي. والمشركون مبتدأ، وخبره المصدر مبالغة في وصفهم بذلك حتى كأنهم عين النجاسة، أو على تقدير مضاف: أي ذوو نجس، لأن معهم الشرك وهو بمنزلة النجس. وقال قتادة ومعمر وغيرهما: إنهم وصفوا بذلك لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات. وقد استدل بالآية من قال بأن المشرك نجس الذات كما ذهب إليه بعض الظاهرية والزيدية. وروي عن الحسن البصري وهو محكي عن ابن عباس. وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر ليس بنجس الذات، لأن الله سبحانه أحل طعامهم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من فعله وقوله ما يفيد عدم النجاسة ذواتهم، فأكل في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلهم في مسجده. قوله: 28- "فلا يقربوا المسجد الحرام" الفاء للتفريع، فعدم قربانهم للمسجد الحرام متفرع على نجاستهم. والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم، روي ذلك عن عطاء، فيمنعون عنده من جميع الحرم، وذهب غيره من أهل العلم إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه فلا يمنع المشرك من دخول سائر الحرم. وقد اختلف أهل العلم في دخول المشرك غير المسجد الحرام من المساجد، فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد. وقال الشافعي: الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام، فلا يمنعون من دخول غيره من المساجد. قال ابن العربي: وهذا جمود منه على الظاهر، لأن قوله تعالى: "إنما المشركون نجس"، تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة، ويجاب عنه بأن هذا القياس مردود بربطه صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال في مسجده، وإنزال وفد ثقيف فيه. وروي عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي، وزاد أنه يجوز دخول الذمي سائر المساجد من غير حاجة، وقيده الشافعي بالحاجة. وقال قتادة: إنه يجوز ذلك للذمي دون المشرك. وروي عن أبي حنيفة أيضاً أنه يجوز لهم دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد، ونهى المشركين عن أن يقربوا المسجد الحرام هو نهي للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك، فهو من باب قولهم: لا أرينك هاهنا. قوله: "بعد عامهم هذا" فيه قولان: أحدهما: أنه سنة تسع، وهي التي حج فيها أبو بكر على الموسم. الثاني: أنه سنة عشر قاله قتادة، قال ابن العربي: وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ، ومن العجب أن يقال إنه سنة تسع، وهو العام الذي وقع فيه الأذان، ولو دخل غلام رجل داره يوماً فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه انتهى. ويجاب عنه بأن الذي يعطيه مقتضى اللفظ هو خلاف ما زعمه، فإن الإشارة بقوله: "بعد عامهم هذا" إلى العام المذكور قبل اسم الإشارة وهو عام النداء، وهكذا في المثال الذي ذكره المراد النهي عن دخولها بعد يوم الدخول الذي وقع فيه الخطاب، والأمر ظاهر لا يخفى، ولعله أراد تفسير ما بعد المضاف إلى عامهم ولا شك أنه عام عشر، وأما تفسير العام المشار إليه بهذا، فلا شك ولا ريب أنه عام تسع، وعلى هذا يحمل قول قتادة. وقد استدل من قال بأنه يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام وغيره من المساجد بهذا القيد، أعني قوله: "بعد عامهم هذا" قائلاً إن النهي مختص بوقت الحج والعمرة، فهم ممنوعون عن الحج والعمرة فقط لا عن مطلق الدخول. ويجاب عنه بأن ظاهر النهي عن القربان بعد هذا العام يفيد المنع من القربان في كل وقت من الأوقات الكائنة بعده، وتخصيص بعضها بالجواز يحتاج إلى مخصص. قوله: "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله" العيلة الفقر، يقال: عال الرجل يعيل: إذا افتقر، قال الشاعر: وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل وقرأ علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود عايلة وهو مصدر كالقايلة والعافية والعاقبة، وقيل معناه: خصلة شاقة، يقال: عالني الأمر يعولني: أي شق علي واشتد. وحكى ابن جرير الطبري أنه يقال عال يعول: إذا افتقر، وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة والتجارات، قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر وقالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله. قال الضحاك: ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذمة بقوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" الآية. وقال عكرمة: أغناهم بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض، وأسلمت العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به. وقيل أغناهم بالفيء، وفائدة التقييد بالمشيئة التعليم للعباد بأن يقولوا ذلك في كل ما يتكلمون به مما له تعلق بالزمن المستقبل، ولئلا يفتروا عن الدعاء والتضرع "إن الله عليم" بأحوالكم "حكيم" في إعطائه ومنعه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

قوله: 29- "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" الآية، فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوصاف. قال أبو الوفاء بن عقيل: إن قوله: "قاتلوا" أمر بالعقوبة، ثم قال: "الذين لا يؤمنون بالله" فبين الذنب الذي توجبه العقوبة، ثم قال: "ولا باليوم الآخر" فأكد الذنب في جانب الاعتقاد، ثم قال: "ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله" فيه زيادة للذنب في مخالفة الأعمال، ثم قال: "ولا يدينون دين الحق" فيه إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام، ثم قال: "من الذين أوتوا الكتاب" تأكيد للحجة عليهم لأنهم كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، ثم قال: "حتى يعطوا الجزية" فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة انتهى. قوله: "من الذين أوتوا الكتاب" بيان للموصول مع ما في خبره وهم أهل التوراة والإنجيل. قوله: "حتى يعطوا الجزية عن يد" الجزية وزنها فعلة من جزى يجزي: إذا كافأ عما أسدي إليه، فكأنهم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن، وقيل: سميت جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزون: أي يقضوه، وهي في الشرع ما يعطيه المعاهد على عهده، و "عن يد" في محل نصب على الحال. والمعنى: عن يد مواتية غير ممتنعة وقيل معناه: يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحداً، وقيل معناه: نقد غير نسيئة، وقيل عن قهر، وقيل معناه: عن إنعام منكم عليهم، لأن أخذها منهم نوع من أنواع الإنعام عليهم، وقيل معناه: مذمومون. وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب. وقال الأوزاعي ومالك: إن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفرة كائناً من كان، ويدخل في أهل الكتاب على القول الأول المجوس. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في أن الجزية تؤخذ منهم. وقد اختلف أهل العلم في مقدار الجزية، فقال عطاء: لا مقدار لها، وإنما تؤخذ على ما صولحوا عليه، وبه قال يحيى بن آدم وأبو عبيد وابن جرير إلا أنه قال: أقلها دينار وأكثرها لا حد له. وقال الشافعي: دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء، وبه قال أبو ثور. قال الشافعي: وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز، وإذا زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم. وقال مالك: إنه أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهماً على أهل الورق، الغني والفقير سواء، ولو كان مجوسياً لا يزيد ولا ينقص. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل: إثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون. والكلام في الجزية مقرر في مواطنه، والحق من هذه الأقوال قد قررناه في شرحنا للمنتقي وغيره من مؤلفاتنا. قوله: "وهم صاغرون" في محل نصب على الحال، والصغار الذل. والمعنى: إن الذمي يعطي الجزية حال كونه صاغراً، قيل: وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب ويسلمها وهو قائم، والمتسلم قاعد. وبالجملة ينبغي للقابض للجزية أن يجعل المسلم لها حال قبضها صاغراً ذليلاً. وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله في قوله: "إنما المشركون نجس" الآية قال: إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة. وقد روي مرفوعاً من وجه آخر. أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمكم". قال ابن كثير: تفرد به أحمد مرفوعاً، والموقوف أصح. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون به، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت، قال المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله: "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء" قال: فأنزل الله عليهم المطر، وكثر خيرهم حيث ذهب المشركون عنهم. وأخرج ابن مردويه عنه قال: فأغناهم الله من فضله وأمرهم بقتال أهل الكتاب. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: "وإن خفتم عيلة" قال: الفاقة. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: "فسوف يغنيكم الله من فضله" قال: بالجزية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الضحاك مثله. وأخرج نحوه عبد الرزاق عن قتادة. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله: "إنما المشركون نجس" قال: قذر. وأخرج أبو الشيخ عنه أيضاً قال: من صافحهم فليتوضأ. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صافح مشركاً فليتوضأ أو ليغسل كفيه". وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" قال: نزلت هذه الآية حين أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة تبوك. وأخرج ابن المنذر عن ابن شهاب قال: نزلت في كفار قريش والعرب "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" وأنزلت في أهل الكتاب: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" الآية إلى قوله: "حتى يعطوا الجزية" فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله" يعني الذين لا يصدقون بتوحيد الله "ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله" يعني الخمر والحرير "ولا يدينون دين الحق" يعني دين الإسلام "من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" يعني مذللون. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: "عن يد" قال: عن قهر. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة في قوله: "عن يد" قال: من يده ولا يبعث بها غيره. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي سنان في قوله: "عن يد" قال: عن قدرة. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: "وهم صاغرون" قال: يمشون بها متلتلين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: يلكزون. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سلمان في الآية قال: غير محمودين.

قوله: 30- " وقالت اليهود عزير ابن الله " كلام مبتدأ لبيان شرك أهل الكتابين، وعزير مبتدأ وابن الله خبره، وقد قرأ عاصم والكسائي "عزير" بالتنوين، وقرأ الباقون بترك التنوين لاجتماع العجمة والعلمية فيه. ومن قرأ بالتنوين فقد جعله عربياً، وقيل إن سقوط التنوين ليس لكونه ممتنعاً بل لاجتماع الساكنين، ومنه قراءة من قرأ: " قل هو الله أحد * الله الصمد ". قال أبو علي الفارسي وهو كثير في الشعر، وأنشد ابن جرير الطبري: لتجديني بالأمير براً وبالقناة لامرا مكراً إذا غطيت السلمي فرا وظاهر قوله: "وقالت اليهود" إن هذه المقالة لجميعهم، وقيل: هو لفظ خرج على العموم، ومعناه الخصوص لأنه لم يقل ذلك إلا البعض منهم. وقال النقاش: لم يبق يهودي يقولها؟ بل قد انقرضوا، وقيل: إنه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم، فنزلت الآية متضمنة لحكاية ذلك عن اليهود، لأن قول بعضهم لازم لجميعهم. قوله: "وقالت النصارى المسيح ابن الله" قالوا هذا لما رأوا من إحيائه الموتى مع كونه من غير أب، فكان ذلك سبباً لهذه المقالة. والأولى: أن يقال: إنهم قالوا هذه المقالة لكون في الإنجيل وصفه تارة بابن الله وتارة بابن الإنسان، كما رأينا ذلك في مواضع متعددة من الإنجيل، ولم يفهموا أن ذلك لقصد التشريف والتكريم، أو لم يظهر لهم أن دلك من تحريف سلفهم لغرض من الأغراض الفاسدة، قيل: وهذه المقالة إنما هي لبعض النصارى لا لكلهم. قوله: "ذلك قولهم بأفواههم" الإشارة إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة الباطلة. ووجه قولهم بأفواههم مع العلم بأن القول لا يكون إلا الفم، بأن هذا القول لما كان ساذجاً ليس فيه بيان ولا عضده برهان كان مجرد دعوى، لا معنى تحتها فارغة صادرة عنهم صدور المهملات التي ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه، غير مفيدة لفائدة يعتد بها، وقيل: إن ذكر الأفواه لقصد التأكيد كما في كتبت بيدي ومشيت برجلي، ومنه قوله تعالى: "يكتبون الكتاب بأيديهم". وقوله: "ولا طائر يطير بجناحيه". وقال بعض أهل العلم: إن الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسن إلا وكان قولاً زوراً كقوله: "يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم". وقوله: "كبرت كلمة تخرج من أفواههم". وقوله: "يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم". قوله: "يضاهئون قول الذين كفروا" المضاهاة: المشابهة، قيل: ومنه قول العرب امرأة ضهياء، وهي التي لا تحيض لأنها شابهت الرجال. قال أبو علي الفارسي: من قال "يضاهئون" مأخوذ من قولهم امرأة ضهياء فقوله خطأ، لأن الهمزة في ضاهأ أصلية، وفي ضهياء زائدة كحمراء، وأصله يضاهئون وامرأة ضهياء. ومعنى مضاهاتهم لقول الذين كفروا فيه أقوال لأهل العلم: الأول: أنهم شابهوا بهذه المقالة عبدة الأوثان في قولهم واللات والعزى ومناة بنات الله. القول الثاني: أنهم شابهوا أسلافهم القائلين بأن عزير ابن الله وأن المسيح ابن الله. قوله: "قاتلهم الله" دعاء عليهم بالهلاك، لأن من قاتله الله هلك، وقيل: هو تعجب من شناعة قولهم، وقيل معنى قاتلهم الله: لعنهم الله، ومنه قول أبان بن ثعلب: قاتلها الله تلحاني وقد علمت أني لنفسي إفسادي وإصلاحي وحكى النقاش أن أصل (قاتل الله): الدعاء، ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه على التعجب في الخير والشر وهم لا يريدون الدعاء، وأنشد الأصمعي: يا قاتل الله ليلى كيف تعجبني وأخبر الناس أني لا أباليها "أنى يؤفكون" أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل.

قوله: 31- "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله" الأحبار: جمع حبر، وهو الذي يحسن القول، ومنه ثوب محبر، وقيل: جمع حبر بكسر الحاء. قال يونس: لم أسمعه إلا بكسر الحاء. وقال الفراء: الفتح والكسر لغتان. وقال ابن السكيت: الحبر بالكسر العالم، والحبر بالفتح العالم. والرهبان جمع راهب مأخوذ من الرهبة، وهم علماء النصارى كما أن الأحبار علماء اليهود. ومعنى الآية أنهم لما أطاعوهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه كانوا بمنزلة المتخذين لهم أرباباً لأنهم أطاعوهم كما تطاع الأرباب. قوله: "والمسيح ابن مريم" معطوف على رهبانهم: أي اتخذه النصارى رباً معبوداً، وفيه إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزير رباً معبوداً. وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله، وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه ونطقت به كتبه وأنبياؤه، هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله، للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا، وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة، وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة، والتمرة بالتمرة، والماء بالماء، فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً، وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم بهما وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وأفاده، فعلتم بما جاءوا به من الآراء التي لم تعمد بعماد الحق، ولم تعضد بعضد الدين ونصوص الكتاب والسنة، تنادي بأبلغ نداء وتصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلك ويباينه، فأعرتموهما آذاناً صماً، وقلوباً غلفاً، وأفهاماً مريضة، وعقولاً مهيضة، وأذهاناً كليلة، وخواطر عليلة، وأنشدتم بلسان الحال: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد فدعوا أرشدكم الله وإياي كتباً كتبها لكم الأموات من أسلافكم، واستبدلوا بها كتاب الله خالقهم وخالقكم ومتعبدهم ومتعبدكم ومعبودهم ومعبودكم، واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرأي بأقوال إمامكم وإمامهم وقدوتكم وقدوتهم، وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دعوا كل قول عند قول محمد فما آبن في دينه كمخاطر اللهم هادي الضال، مرشد التائه، موضح السبيل، اهدنا إلى الحق وأرشدنا إلى الصواب، وأوضح لنا منهج الهداية. قوله: "وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً" هذه الجملة في محل نصب على الحال: أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً، والحال أنهم ما أمروا إلا بعبادة الله وحده، أو وما أمر الذين اتخذوهم أرباباً من الأحبار والرهبان إلا بذلك، فكيف يصلحون لما أهلوهم له من اتخاذهم أرباباً. قوله: "لا إله إلا هو" صفة ثانية لقوله إلهاً "سبحانه عما يشركون" أي تنزيهاً له عن الإشراك في طاعته وعبادته.

الصفحة رقم 191 من المصحف تحميل و استماع mp3