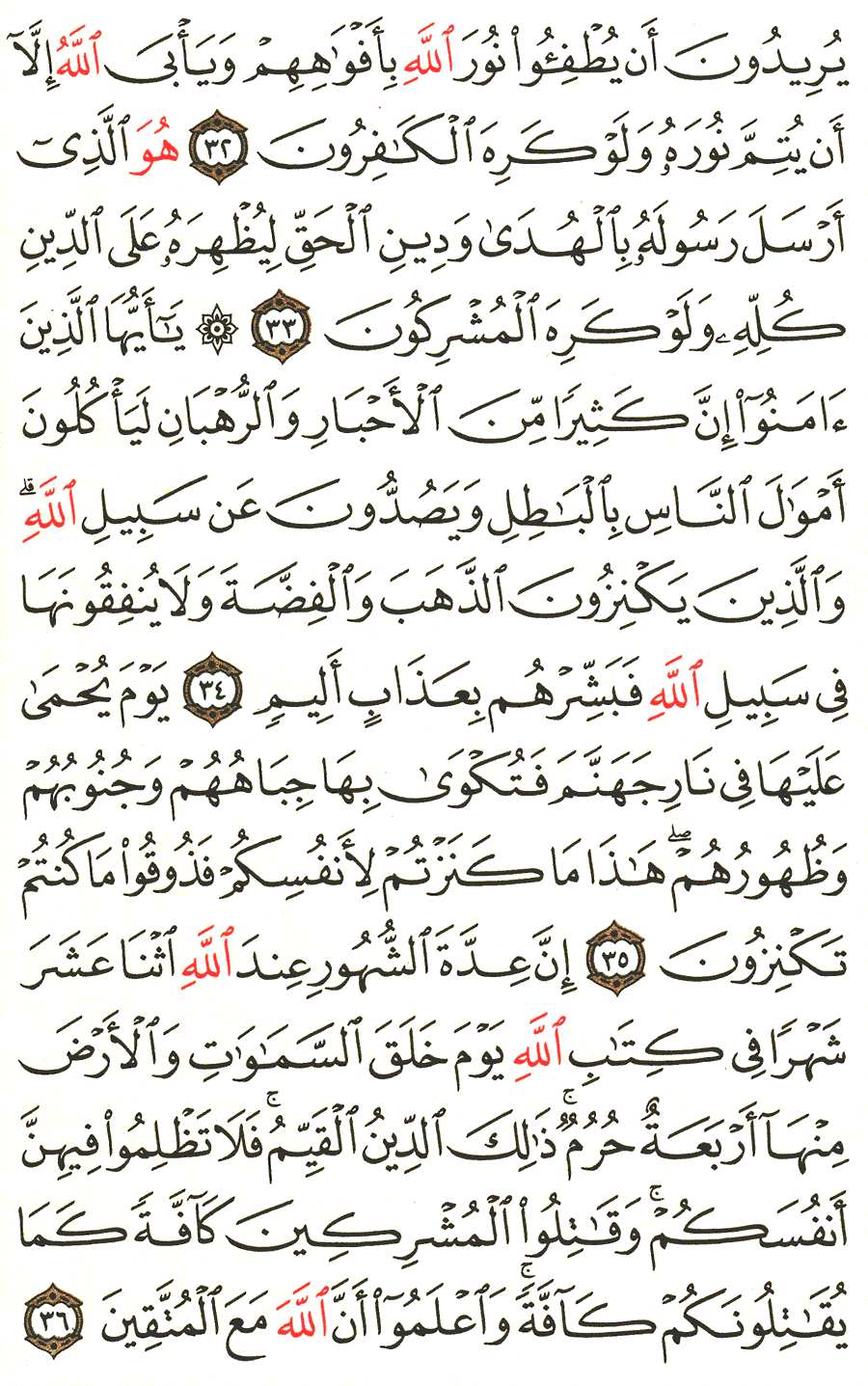

سورة التوبة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 192 من المصحف

قوله: 32- "يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم" هذا كلام يتضمن ذكر نوع آخر من أنواع ضلالهم وبعدهم عن الحق وهو ما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة التي هي مجرد كلمات ساذجة ومجادلات زائفة، وهذا تمثيل لحالهم في محاولة إبطال دين الحق ونبوة نبي الصدق، بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم قد أنارت به الدنيا وانقشعت به الظلمة ليطفئه ويذهب أضواءه "ويأبى الله إلا أن يتم نوره" أي دينه القويم، وقد قيل: كيف دخلت إلا الاستثنائية على يأبى، ولا يجوز كرهت أو بغضت إلا زيداً. قال الفراء: إنما دخلت لأن في الكلام طرفاً من الجحد. وقال الزجاج: إن العرب تحذف مع أبى، والتقدير ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره. وقال علي بن سليمان: إنما جاز هذا في أبى، لأنها منع أو امتناع فضارعت النفي. قال النحاس: وهذا أحسن كما قال الشاعر: وهل لي أم غيرها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها إبنا وقال صاحب الكشاف: إن أبر قد أجري مجرى لم يرد: أي ولا يريد إلا أن يتم نوره. قوله: "ولو كره الكافرون" معطوف على جملة قبله مقدرة: أي أبى الله إلا أن يتم نوره، ولو لم يكره الكافرون ذلك ولو كرهوا.

ثم أكد هذا بقوله: 33- "هو الذي أرسل رسوله بالهدى" أي بما يهدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده "ودين الحق" وهو الإسلام "ليظهره" أي ليظهر رسوله، أو دين الحق بما اشتمل عليه من الحجج والبراهين، وقد وقع ذلك ولله الحمد "ولو كره المشركون" الكلام فيه كالكلام في "ولو كره الكافرون" كما قدمنا ذلك. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وأبو أنس وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتبعك وقت تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزير ابن الله؟ فأنزل الله: "وقالت اليهود عزير ابن الله" الآية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه قال: كن نساء بني إسرائيل يجتمعن بالليل فيصلين ويعتزلن ويذكرون ما فضل الله به ني إسرائيل وما أعطاهم، ثم سلط عليهم شر خلقه بختنصر، فحرق التوراة وخرب بيت المقدس، وعزير يومئذ غلام، فقال عزير: أو كان هذا؟ فلحق بالجبال والوحش فجعل يتعبد فيها، وجعل لا يخالط الناس، فإذا هو ذات يوم بامرأة عند قبر وهي تبكي، قال: يا أمه، اتقي الله واحتسبي واصبري أما تعلمين أن سبيل الناس إلى الموت؟ فقالت: يا عزير أتنهاني أن أبكي وأنت قد خلفت بني إسرائيل ولحقت بالجبال والوحش؟ ثم قالت: إني لست بامرأة ولكني الدنيا، وإنه سينبع في مصلاك عين وتنبت شجرة، فاشرب من ماء العين وكل من ثمر الشجرة، فإنه سيأتيك ملكان فاتركهما يصنعان ما أرادا، فلما كان من الغد نبعت العين ونبتت الشجرة، فشرب من ماء العين وأكل من ثمرة الشجرة، وجاء ملكان ومعهما قارورة فيها نور فأوجراه ما فيها فألهمه الله التوراة، فجاء فأملاه على الناس، فعند ذلك قالوا عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً فذكر قصة وفيها: أن عزير سأل الله بعد ما أنسى بني إسرائيل التوراة ونسخها من صدورهم أن يرد الذي نسخ من صدره، فبينما هو يصلي نزل نور من الله عز وجل فدخل جوفه، فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة، فأذن في قومه فقال: يا قوم قد آتاني الله التوراة وردها إلي. وأخرج أبو الشيخ عن كعب قال: دعاء عزير ربه أن يلقي التوراة كما أنزل على موسى في قلبه، فأنزلها الله عليه، فبعد ذلك قالوا: عزير ابن الله. وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس قال: ثلاث أشك فيهن: فلا أدري عزير كان نبياً أم لا؟ ولا أدري ألعن تبع أم لا؟ قال: ونسيت الثالثة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: "يضاهئون" قال: يشبهون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه في قوله: "قاتلهم الله" قال: لعنهم الله وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن. وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة براءة: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله" فقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. وأخرجه أيضاً أحمد وابن جرير. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن أبي البحتري قال: سأل رجل حذيفة فقال: أرأيت قوله: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله" أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: أحبارهم قراؤهم، ورهبانهم علماؤهم. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي مثله. وأخرج أيضاً عن الفضيل بن عياض قال: الأحبار العلماء، والرهبان العباد. وأخرج أيضاً عن السدي في قوله: "يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم" قال: يريدون أن يطفئوا الإسلام بأقوالهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: "يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم" يقول: يريدون أن يهلك محمد وأصحابه. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في الآية قال: هم اليهود والنصارى. وأخرج أبو الشيخ عن السدي "هو الذي أرسل رسوله بالهدى" يعني بالتوحيد والإسلام والقرآن.

لما فرغ سبحانه من ذكر حال أتباع الأحبار والرهبان المتخذين لهم أرباباً ذكر حال المتبوعين فقال: 34- "إن كثيراً من الأحبار" إلى آخره، ومعنى أكلهم لأموال الناس بالباطل أنهم يأخذونها بالوجوه الباطلة كالرشوة، وأثبت هذا للكثير منهم، لأن فيهم من لم يتلبس بذلك، بل بقي على ما يوجبه دينه من غير تحريف ولا تبديل ولا ميل إلى حطام الدنيا، ولقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من علماء الإسلام من لا يأتي عليه الحصر في كل زمان، فالله المستعان. "ويصدون عن سبيل الله" أي عن الطريق إليه وهو دين الإسلام، أو عن ما كان حقاً في شريعتهم قبل نسخها بسبب أكلهم لأموال الناس بالباطل. قوله: "والذين يكنزون الذهب والفضة" قيل: هم المتقدم ذكرهم من الأحبار والرهبان، وإنهم كانوا يصنعون هذا الصنع، وقيل: هم من يفعل ذلك من المسلمين، والأولى حمل الآية على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلك، وأصل الكنز في اللغة الضم والجمع، ولا يختص بالذهب والفضة. قال ابن جرير: الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على ظهرها انتهى. ومنه ناقة كناز: أي مكتنزة اللحم، واكتنز الشيء: اجتمع. واختلف أهل العلم في المال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزاً أم لا؟ فقال قوم: هو كنز، وقال آخرون: ليس بكنز. ومن القائلين بالقول الأول أبو ذر، وقيده بما فضل عن الحاجة. ومن القائلين بالقول الثاني عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وهو الحق لما سيأتي من الأدلة المصرحة بأن ما أديت زكاته فليس بكنز. قوله: "ولا ينفقونها في سبيل الله". اختلف في وجه إفراد الضمير مع كون المذكور قبله شيئين، هما الذهب والفضة، فقال ابن الأنباري: إنه قصد إلى الأعم الأغلب وهو الفضة قال: ومثله قوله تعالى: "واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة" رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم، ومثله قوله: "وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها" أعاد الضمير إلى التجارة، لأنها الأهم، وقيل إن الضمير راجع إلى الذهب والفضة معطوفة عليه، والعرب تؤنث الذهب وتذكره، وقيل إن الضمير راجع إلى الكنوز المدلول عليها بقوله: "يكنزون" وقيل إلى الأموال، وقيل للزكاة، وقيل إنه اكتفى بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم المعنى، وهو كثير في كلام العرب، وأنشد سيبويه: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف ولم يقل راضون، ومثله قول الآخر: رماني بأمر كنت منه ووالدي برياً ومن أجل الطوى رماني ولم يقل بريين، ومثله قول حسان: إن شرخ الشباب والشعر الأسـ ـود ما لم يعاض كان مجنونا ولم يقل يعاضا، وقيل إن إفراد الضمير من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ، لأن كل واحد من الذهب والفضة جملة وافية، وعدة كثيرة، ودنانير ودراهم، فهو كقوله: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا" وإنما خص الذهب والفضة بالذكر دون سائر الأموال لكونهما أثمان الأشياء، وغالب ما يكنز وإن كان غيرهما له حكمهما في تحريم الكنز. قوله: "فبشرهم بعذاب أليم" وهو خبر الموصول، وهو من باب التهكم بهم كما في قوله: تحية بينهم ضرب وجيع وقيل: إن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب، سواء كان في الفرح أو في الغم.

ومعنى 35- "يوم يحمى عليها في نار جهنم" أن النار توقد عليها وهي ذات حمى وحر شديد، ولو قال يوم تحمى: أي الكنوز لم يعط هذا المعنى، فجعل الإحماء للنار مبالغة، ثم حذف النار وأسند الفعل إلى الجار كما تقول رفعت القصة إلى الأمير، فإن لم تذكر القصة قلت رفع إلى الأمير. وقرأ ابن عامر " يحمى " بالمثناة الفوقية. وقرأ أبو حيوة فيكوى بالتحتية. وخص الجباه والجنوب والظهور لكون التألم بكيها أشد لما في داخلها من الأعضاء الشريفة، وقيل ليكون الكي في الجهات الأربع: من قدام، وخلف، وعن يمين، وعن يسار، وقيل: لأن الجمال في الوجه، والقوة في الظهر والجنبين، والإنسان إنما يطلب المال للجمال والقوة، وقيل غير ذلك مما لا يخلو عن تكلف. قوله: "هذا ما كنزتم لأنفسكم" أي يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم: أي كنزتموه لتنتفعوا به فهذا نفعه على طريقة التهكم والتوبيخ "فذوقوا ما كنتم تكنزون" ما مصدرية أو موصولة: أي ذوقوا وباله، وسوء عاقبته، وقبح مغبته، وشؤم فائدته. وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله: "إن كثيراً من الأحبار والرهبان" يعني علماء اليهود والنصارى "ليأكلون أموال الناس بالباطل" والباطل كتب كتبوها لم ينزلها الله فأكلوا بها أموال الناس، وذلك قول الله تعالى: "فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله". وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: "والذين يكنزون الذهب والفضة" قال: هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة من أموالهم، وكل مال لا تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز، كان على ظهر الأرض أو في بطنها. وأخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ من وجه آخر. وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر نحوه. وأخرج ابن مردويه عنه نحوه مرفوعاً. وأخرج ابن عدي والخطيب عن جابر نحوه مرفوعاً أيضاً. وأخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفاً. وأخرج أحمد في الزهد والبخاري وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر في الآية قال: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال، ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعات الله؟. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال: ليس بكنز ما أدى زكاته. وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن أم سلمة مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال:" لما نزلت هذه الآية "والذين يكنزون الذهب والفضة" كبر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولوده ما لا يبقى بعده، فقال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم، فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته". وقد أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن سالم بن أبي الجعد من غير وجه عن ثوبان. وحكى البخاري أن سالماً لم يسمعه من ثوبان. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "والذين يكنزون الذهب والفضة" قال: هم أهل الكتاب، وقال: هي خاصة وعامة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما فوقها كنز. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أمامة قال: حلية السيوف من الكنوز ما أحدثكم إلا ما سمعت. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا في قوله: "والذين يكنزون الذهب والفضة" إنها نسختها الآية الأخرى "خذ من أموالهم صدقة" الآية. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جعلها يوم القيامة صفائح، ثم أحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جنباه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار". وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالزبدة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ فقال: كنا بالشام فقرأت: "والذين يكنزون الذهب والفضة" الآية، فقال معاوية: ما هذه فينا، ما هذه إلا في أهل الكتاب، قلت: إنها لفينا وفيهم.

قوله: 36- " إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا " هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر نوع آخر من قبائح الكفار وذلك أن الله سبحانه لما حكم في كل وقت بحكم خاص غيروا تلك الأوقات بالنسيء والكبيسة فأخبرنا الله بما هو حكمه فقال: "إن عدة الشهور" أي عدد شهور السنة عند الله في حكمه وقضائه وحكمته إثنا عشر شهراً. قوله: "في كتاب الله" أي فيما أثبته في كتابه. قال أبو علي الفارسي: لا يجوز أن يتعلق في كتاب الله بقوله: عدة الشهور، للفصل بالأجنبي وهو الخبر: أعني إثنا عشر شهراً، فقوله: في كتاب الله، وقوله: يوم خلق بدل من قوله من عند الله، والتقدير: إن عدة الشهور عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، وفائدة الإبدالين تقرير الكلام في الأذهان لأنه يعلم منه أن ذلك العدد واجب عند الله في كتاب الله، وثابت في علمه في أول ما خلق الله العالم. ويجوز أن يكون في كتاب الله صفة إثنا عشر: أي إثنا عشر مثبتة في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ. وفي هذه الآية بيان أن الله سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق السموات والأرض، وأن هذا هو الذي جاءت به الأنبياء ونزلت به الكتب، وأنه لا اعتبار بما عند العجم والروم والقبط من الشهور التي يصطلحون عليها ويجعلون بعضها ثلاثين يوماً، وبعضها أكثر، وبعضها أقل. قوله: "منها أربعة حرم" هي ذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، ورجب: ثلاثة سرد، وواحد فرد، كما ورد بيان ذلك في السنة المطهرة. قوله: "ذلك الدين القيم" أي كون هذه الشهور كذلك، ومنها أربعة حرم هو الدين المستقيم، والحساب الصحيح، والعدد المستوفي. قوله: "فلا تظلموا فيهن أنفسكم" أي في هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال فيها والهتك لحرمتها، وقيل: إن الضمير يرجع إلى الشهور كلها الحرم وغيرها، وإن الله نهى عن الظلم فيها، والأول أولى. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ لهذه الآية، ولقوله: "يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام" ولقوله: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين" الآية. وقد ذهب جماعة آخرون إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآية السيف. ويجاب عنه بأن الأمر بقتل المشركين ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر الحرم كما في الآية المذكورة، فتكون سائر الآيات المتضمنة للأمر بالقتال مقيدة بما ورد في تحريم القتال في الأشهر الحرم، كما هي مقيدة بتحريم القتال في الحرم للأدلة الواردة في تحريم القتال فيه، وأما ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، فقد أجيب عنه أنه لم يبتد محاصرتهم في ذي القعدة بل في شوال، والمحرم إنما هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه وبهذا يحصل الجمع. قوله: "وقاتلوا المشركين كافة" أي جميعاً، وهو مصدر في موضع الحال. قال الزجاج: مثل هذا من المصادر كعامة وخاصة لا يثنى ولا يجمع "كما يقاتلونكم كافة" أي جميعاً. وفيه دليل على وجوب قتال المشركين، وأنه فرض على الأعيان إن لم يقم به البعض "واعلموا أن الله مع المتقين" أي ينصرهم ويثبتهم، ومن كان الله معه فهو الغالب، وله العاقبة والغلبة.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 192

191قوله: 32- "يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم" هذا كلام يتضمن ذكر نوع آخر من أنواع ضلالهم وبعدهم عن الحق وهو ما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة التي هي مجرد كلمات ساذجة ومجادلات زائفة، وهذا تمثيل لحالهم في محاولة إبطال دين الحق ونبوة نبي الصدق، بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم قد أنارت به الدنيا وانقشعت به الظلمة ليطفئه ويذهب أضواءه "ويأبى الله إلا أن يتم نوره" أي دينه القويم، وقد قيل: كيف دخلت إلا الاستثنائية على يأبى، ولا يجوز كرهت أو بغضت إلا زيداً. قال الفراء: إنما دخلت لأن في الكلام طرفاً من الجحد. وقال الزجاج: إن العرب تحذف مع أبى، والتقدير ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره. وقال علي بن سليمان: إنما جاز هذا في أبى، لأنها منع أو امتناع فضارعت النفي. قال النحاس: وهذا أحسن كما قال الشاعر: وهل لي أم غيرها إن تركتها أبى الله إلا أن أكون لها إبنا وقال صاحب الكشاف: إن أبر قد أجري مجرى لم يرد: أي ولا يريد إلا أن يتم نوره. قوله: "ولو كره الكافرون" معطوف على جملة قبله مقدرة: أي أبى الله إلا أن يتم نوره، ولو لم يكره الكافرون ذلك ولو كرهوا.

ثم أكد هذا بقوله: 33- "هو الذي أرسل رسوله بالهدى" أي بما يهدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده "ودين الحق" وهو الإسلام "ليظهره" أي ليظهر رسوله، أو دين الحق بما اشتمل عليه من الحجج والبراهين، وقد وقع ذلك ولله الحمد "ولو كره المشركون" الكلام فيه كالكلام في "ولو كره الكافرون" كما قدمنا ذلك. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وأبو أنس وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتبعك وقت تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزير ابن الله؟ فأنزل الله: "وقالت اليهود عزير ابن الله" الآية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه قال: كن نساء بني إسرائيل يجتمعن بالليل فيصلين ويعتزلن ويذكرون ما فضل الله به ني إسرائيل وما أعطاهم، ثم سلط عليهم شر خلقه بختنصر، فحرق التوراة وخرب بيت المقدس، وعزير يومئذ غلام، فقال عزير: أو كان هذا؟ فلحق بالجبال والوحش فجعل يتعبد فيها، وجعل لا يخالط الناس، فإذا هو ذات يوم بامرأة عند قبر وهي تبكي، قال: يا أمه، اتقي الله واحتسبي واصبري أما تعلمين أن سبيل الناس إلى الموت؟ فقالت: يا عزير أتنهاني أن أبكي وأنت قد خلفت بني إسرائيل ولحقت بالجبال والوحش؟ ثم قالت: إني لست بامرأة ولكني الدنيا، وإنه سينبع في مصلاك عين وتنبت شجرة، فاشرب من ماء العين وكل من ثمر الشجرة، فإنه سيأتيك ملكان فاتركهما يصنعان ما أرادا، فلما كان من الغد نبعت العين ونبتت الشجرة، فشرب من ماء العين وأكل من ثمرة الشجرة، وجاء ملكان ومعهما قارورة فيها نور فأوجراه ما فيها فألهمه الله التوراة، فجاء فأملاه على الناس، فعند ذلك قالوا عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً فذكر قصة وفيها: أن عزير سأل الله بعد ما أنسى بني إسرائيل التوراة ونسخها من صدورهم أن يرد الذي نسخ من صدره، فبينما هو يصلي نزل نور من الله عز وجل فدخل جوفه، فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة، فأذن في قومه فقال: يا قوم قد آتاني الله التوراة وردها إلي. وأخرج أبو الشيخ عن كعب قال: دعاء عزير ربه أن يلقي التوراة كما أنزل على موسى في قلبه، فأنزلها الله عليه، فبعد ذلك قالوا: عزير ابن الله. وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس قال: ثلاث أشك فيهن: فلا أدري عزير كان نبياً أم لا؟ ولا أدري ألعن تبع أم لا؟ قال: ونسيت الثالثة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: "يضاهئون" قال: يشبهون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه في قوله: "قاتلهم الله" قال: لعنهم الله وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن. وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة براءة: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله" فقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. وأخرجه أيضاً أحمد وابن جرير. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في سننه عن أبي البحتري قال: سأل رجل حذيفة فقال: أرأيت قوله: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله" أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: أحبارهم قراؤهم، ورهبانهم علماؤهم. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي مثله. وأخرج أيضاً عن الفضيل بن عياض قال: الأحبار العلماء، والرهبان العباد. وأخرج أيضاً عن السدي في قوله: "يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم" قال: يريدون أن يطفئوا الإسلام بأقوالهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: "يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم" يقول: يريدون أن يهلك محمد وأصحابه. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في الآية قال: هم اليهود والنصارى. وأخرج أبو الشيخ عن السدي "هو الذي أرسل رسوله بالهدى" يعني بالتوحيد والإسلام والقرآن.

لما فرغ سبحانه من ذكر حال أتباع الأحبار والرهبان المتخذين لهم أرباباً ذكر حال المتبوعين فقال: 34- "إن كثيراً من الأحبار" إلى آخره، ومعنى أكلهم لأموال الناس بالباطل أنهم يأخذونها بالوجوه الباطلة كالرشوة، وأثبت هذا للكثير منهم، لأن فيهم من لم يتلبس بذلك، بل بقي على ما يوجبه دينه من غير تحريف ولا تبديل ولا ميل إلى حطام الدنيا، ولقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من علماء الإسلام من لا يأتي عليه الحصر في كل زمان، فالله المستعان. "ويصدون عن سبيل الله" أي عن الطريق إليه وهو دين الإسلام، أو عن ما كان حقاً في شريعتهم قبل نسخها بسبب أكلهم لأموال الناس بالباطل. قوله: "والذين يكنزون الذهب والفضة" قيل: هم المتقدم ذكرهم من الأحبار والرهبان، وإنهم كانوا يصنعون هذا الصنع، وقيل: هم من يفعل ذلك من المسلمين، والأولى حمل الآية على عموم اللفظ فهو أوسع من ذلك، وأصل الكنز في اللغة الضم والجمع، ولا يختص بالذهب والفضة. قال ابن جرير: الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على ظهرها انتهى. ومنه ناقة كناز: أي مكتنزة اللحم، واكتنز الشيء: اجتمع. واختلف أهل العلم في المال الذي أديت زكاته هل يسمى كنزاً أم لا؟ فقال قوم: هو كنز، وقال آخرون: ليس بكنز. ومن القائلين بالقول الأول أبو ذر، وقيده بما فضل عن الحاجة. ومن القائلين بالقول الثاني عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وجابر وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وهو الحق لما سيأتي من الأدلة المصرحة بأن ما أديت زكاته فليس بكنز. قوله: "ولا ينفقونها في سبيل الله". اختلف في وجه إفراد الضمير مع كون المذكور قبله شيئين، هما الذهب والفضة، فقال ابن الأنباري: إنه قصد إلى الأعم الأغلب وهو الفضة قال: ومثله قوله تعالى: "واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة" رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم، ومثله قوله: "وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها" أعاد الضمير إلى التجارة، لأنها الأهم، وقيل إن الضمير راجع إلى الذهب والفضة معطوفة عليه، والعرب تؤنث الذهب وتذكره، وقيل إن الضمير راجع إلى الكنوز المدلول عليها بقوله: "يكنزون" وقيل إلى الأموال، وقيل للزكاة، وقيل إنه اكتفى بضمير أحدهما عن ضمير الآخر مع فهم المعنى، وهو كثير في كلام العرب، وأنشد سيبويه: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف ولم يقل راضون، ومثله قول الآخر: رماني بأمر كنت منه ووالدي برياً ومن أجل الطوى رماني ولم يقل بريين، ومثله قول حسان: إن شرخ الشباب والشعر الأسـ ـود ما لم يعاض كان مجنونا ولم يقل يعاضا، وقيل إن إفراد الضمير من باب الذهاب إلى المعنى دون اللفظ، لأن كل واحد من الذهب والفضة جملة وافية، وعدة كثيرة، ودنانير ودراهم، فهو كقوله: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا" وإنما خص الذهب والفضة بالذكر دون سائر الأموال لكونهما أثمان الأشياء، وغالب ما يكنز وإن كان غيرهما له حكمهما في تحريم الكنز. قوله: "فبشرهم بعذاب أليم" وهو خبر الموصول، وهو من باب التهكم بهم كما في قوله: تحية بينهم ضرب وجيع وقيل: إن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب، سواء كان في الفرح أو في الغم.

ومعنى 35- "يوم يحمى عليها في نار جهنم" أن النار توقد عليها وهي ذات حمى وحر شديد، ولو قال يوم تحمى: أي الكنوز لم يعط هذا المعنى، فجعل الإحماء للنار مبالغة، ثم حذف النار وأسند الفعل إلى الجار كما تقول رفعت القصة إلى الأمير، فإن لم تذكر القصة قلت رفع إلى الأمير. وقرأ ابن عامر " يحمى " بالمثناة الفوقية. وقرأ أبو حيوة فيكوى بالتحتية. وخص الجباه والجنوب والظهور لكون التألم بكيها أشد لما في داخلها من الأعضاء الشريفة، وقيل ليكون الكي في الجهات الأربع: من قدام، وخلف، وعن يمين، وعن يسار، وقيل: لأن الجمال في الوجه، والقوة في الظهر والجنبين، والإنسان إنما يطلب المال للجمال والقوة، وقيل غير ذلك مما لا يخلو عن تكلف. قوله: "هذا ما كنزتم لأنفسكم" أي يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم: أي كنزتموه لتنتفعوا به فهذا نفعه على طريقة التهكم والتوبيخ "فذوقوا ما كنتم تكنزون" ما مصدرية أو موصولة: أي ذوقوا وباله، وسوء عاقبته، وقبح مغبته، وشؤم فائدته. وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله: "إن كثيراً من الأحبار والرهبان" يعني علماء اليهود والنصارى "ليأكلون أموال الناس بالباطل" والباطل كتب كتبوها لم ينزلها الله فأكلوا بها أموال الناس، وذلك قول الله تعالى: "فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله". وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: "والذين يكنزون الذهب والفضة" قال: هؤلاء الذين لا يؤدون الزكاة من أموالهم، وكل مال لا تؤدى زكاته كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز، كان على ظهر الأرض أو في بطنها. وأخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ من وجه آخر. وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر نحوه. وأخرج ابن مردويه عنه نحوه مرفوعاً. وأخرج ابن عدي والخطيب عن جابر نحوه مرفوعاً أيضاً. وأخرجه ابن أبي شيبة عنه موقوفاً. وأخرج أحمد في الزهد والبخاري وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر في الآية قال: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال، ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعات الله؟. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب قال: ليس بكنز ما أدى زكاته. وأخرج ابن مردويه والبيهقي عن أم سلمة مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال:" لما نزلت هذه الآية "والذين يكنزون الذهب والفضة" كبر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أحد منا لولوده ما لا يبقى بعده، فقال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم، فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته". وقد أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن سالم بن أبي الجعد من غير وجه عن ثوبان. وحكى البخاري أن سالماً لم يسمعه من ثوبان. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "والذين يكنزون الذهب والفضة" قال: هم أهل الكتاب، وقال: هي خاصة وعامة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما فوقها كنز. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أمامة قال: حلية السيوف من الكنوز ما أحدثكم إلا ما سمعت. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا في قوله: "والذين يكنزون الذهب والفضة" إنها نسختها الآية الأخرى "خذ من أموالهم صدقة" الآية. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جعلها يوم القيامة صفائح، ثم أحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جنباه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار". وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالزبدة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ فقال: كنا بالشام فقرأت: "والذين يكنزون الذهب والفضة" الآية، فقال معاوية: ما هذه فينا، ما هذه إلا في أهل الكتاب، قلت: إنها لفينا وفيهم.

قوله: 36- " إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا " هذا كلام مبتدأ يتضمن ذكر نوع آخر من قبائح الكفار وذلك أن الله سبحانه لما حكم في كل وقت بحكم خاص غيروا تلك الأوقات بالنسيء والكبيسة فأخبرنا الله بما هو حكمه فقال: "إن عدة الشهور" أي عدد شهور السنة عند الله في حكمه وقضائه وحكمته إثنا عشر شهراً. قوله: "في كتاب الله" أي فيما أثبته في كتابه. قال أبو علي الفارسي: لا يجوز أن يتعلق في كتاب الله بقوله: عدة الشهور، للفصل بالأجنبي وهو الخبر: أعني إثنا عشر شهراً، فقوله: في كتاب الله، وقوله: يوم خلق بدل من قوله من عند الله، والتقدير: إن عدة الشهور عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، وفائدة الإبدالين تقرير الكلام في الأذهان لأنه يعلم منه أن ذلك العدد واجب عند الله في كتاب الله، وثابت في علمه في أول ما خلق الله العالم. ويجوز أن يكون في كتاب الله صفة إثنا عشر: أي إثنا عشر مثبتة في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ. وفي هذه الآية بيان أن الله سبحانه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على هذا الترتيب المعروف يوم خلق السموات والأرض، وأن هذا هو الذي جاءت به الأنبياء ونزلت به الكتب، وأنه لا اعتبار بما عند العجم والروم والقبط من الشهور التي يصطلحون عليها ويجعلون بعضها ثلاثين يوماً، وبعضها أكثر، وبعضها أقل. قوله: "منها أربعة حرم" هي ذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، ورجب: ثلاثة سرد، وواحد فرد، كما ورد بيان ذلك في السنة المطهرة. قوله: "ذلك الدين القيم" أي كون هذه الشهور كذلك، ومنها أربعة حرم هو الدين المستقيم، والحساب الصحيح، والعدد المستوفي. قوله: "فلا تظلموا فيهن أنفسكم" أي في هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال فيها والهتك لحرمتها، وقيل: إن الضمير يرجع إلى الشهور كلها الحرم وغيرها، وإن الله نهى عن الظلم فيها، والأول أولى. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ لهذه الآية، ولقوله: "يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام" ولقوله: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين" الآية. وقد ذهب جماعة آخرون إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآية السيف. ويجاب عنه بأن الأمر بقتل المشركين ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر الحرم كما في الآية المذكورة، فتكون سائر الآيات المتضمنة للأمر بالقتال مقيدة بما ورد في تحريم القتال في الأشهر الحرم، كما هي مقيدة بتحريم القتال في الحرم للأدلة الواردة في تحريم القتال فيه، وأما ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، فقد أجيب عنه أنه لم يبتد محاصرتهم في ذي القعدة بل في شوال، والمحرم إنما هو ابتداء القتال في الأشهر الحرم لا إتمامه وبهذا يحصل الجمع. قوله: "وقاتلوا المشركين كافة" أي جميعاً، وهو مصدر في موضع الحال. قال الزجاج: مثل هذا من المصادر كعامة وخاصة لا يثنى ولا يجمع "كما يقاتلونكم كافة" أي جميعاً. وفيه دليل على وجوب قتال المشركين، وأنه فرض على الأعيان إن لم يقم به البعض "واعلموا أن الله مع المتقين" أي ينصرهم ويثبتهم، ومن كان الله معه فهو الغالب، وله العاقبة والغلبة.

الصفحة رقم 192 من المصحف تحميل و استماع mp3