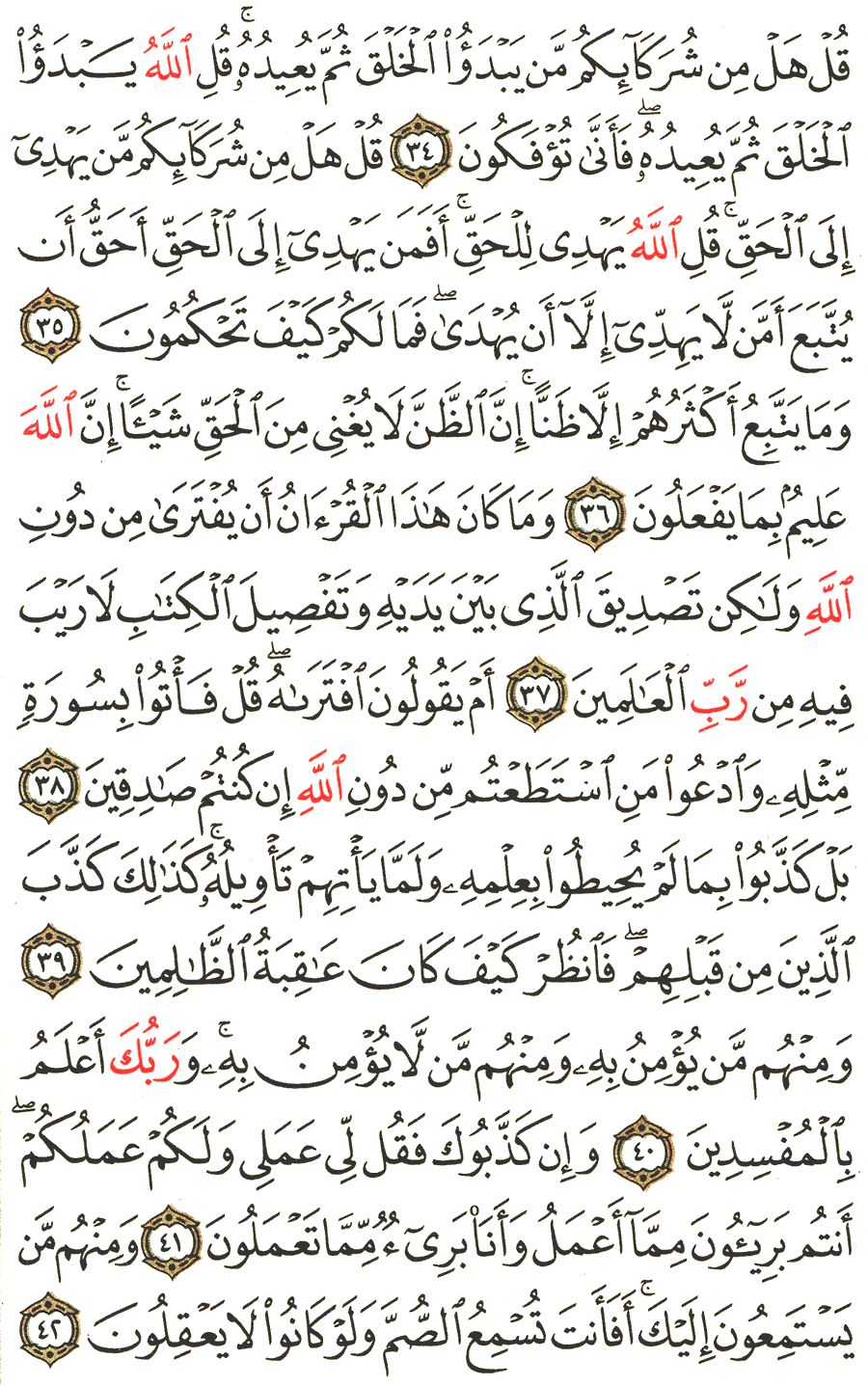

سورة يونس | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 213 من المصحف

قوله: 34- " قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده " أورد سبحانه في هذا حجة خامسة على المشركين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها لهم، وهم وإن كانوا لا يعترفون بالمعاد، لكنه لما كان أمراً ظاهراً بيناً، وقد أقام الأدلة عليه في هذه السورة على صورة لا يمكن دفعها عند من أنصف ولم يكابر كان كالمسلم عندهم الذي لا جحد له ولا إنكار فيه، ثم أمره سبحانه أن يقول لهم: " قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون " أي هو الذي يفعل ذلك لا غيره وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الله سبحانه له هو نيابة عن المشركين في الجواب، إما على طريق التلقين لهم وتعريفهم كيف يجيبون وإرشادهم إلى ما يقولون، وإما لكون هذا المعنى قد بلغ في الوضوح إلى غاية لا يحتاج معها إلى إقرار الخصم ومعرفة ما لديه، وإما لكون المشركين لا ينطقون بما هو الصواب في هذا الجواب فراراً منهم عن أن تلزمهم الحجة أو أن يسجل عليهم بالعناد والمكابرة إن حادوا عن الحق. ومعنى "فأنى تؤفكون" فكيف تؤفكون: أي تصرفون عن الحق وتنقلبون منه إلى غيره.

ثم أمره الله سبحانه أن يورد عليهم حجة سادسة فقال: 35- "قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق" والاستفهام هاهنا كالاستفهامات السابقة، والاستدلال بالهداية بعد الاستدلال بالخلق وقع كثيراً في القرآن كقوله: "الذي خلقني فهو يهدين" وقوله: "الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى" وقوله: " الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى " وفعل الهداية يجيء متعدياً باللام وإلى، وهما بمعنى واحد. روي ذلك عن الزجاج. والمعنى: قل لهم يا محمد هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام ويدعو الناس إلى الحق؟ فإذا قالوا لا، فقل لهم: الله يهدي للحق دون غيره، ودليل ذلك ما تقدم من الأدلة الدالة على اختصاصه سبحانه بهذا، وهداية الله سبحانه لعباده إلى الحق هي بما نصبه لهم من الآيات في المخلوقات، وإرساله للرسل وإنزاله للكتب، وخلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصار، والاستفهام في قوله: " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى " للتقرير وإلزام الحجة. وقد اختلف القراء في "لا يهدي" فقرأ أهل المدينة إلا نافعاً يهدي بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال فجمعوا في قراءتهم هذه بين ساكنين. قال النحاس: والجمع بين ساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به. قال محمد بن يزيد: لا بد لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة خفيفة إلى الكسر، وسيبويه يسمى هذا اختلاساً. وقرأ أبو عمرو وقالون في رواية بين الفتح والإسكان. وقرأ ابن عامر وابن كثير وورش وابن محيصن بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. قال النحاس: هذه القراءة بينة في العربية، والأصل فيها يهتدي، أدغمت التاء في الدال وقلبت حركتها إلى الهاء. وقرأ حفص ويعقوب والأعمش مثل قراءة ابن كثير إلا أنهم كسروا الهاء، قالوا لأن الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين. وأقر أبو بكر عن عاصم "يهدي" بكسر الياء والهاء وتشديد الدال وذلك للاتباع. وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وثاب "يهدي" بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال من هدى يهدي. قال النحاس: وهذه القراءة لها وجهان في العربية، وإن كانت بعيدة: الأول: أن الكسائي والفراء قالا: إن يهدي بمعنى يهتدي. الثاني: أن أبا العباس قال: إن التقدير أم من لا يهدى غيره، ثم تم الكلام وقال بعد ذلك: " إلا أن يهدى " أي لكنه يحتاج أن يهدي، فهو استثناء منقطع كما تقول فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع: أي لكنه يحتاج أن يسمع. والمعنى على القراءات المتقدمة: أفمن يهدي الناس إلى الحق، وهو الله سبحانه أحق أن يتبع ويقتدى به، أم الأحق بأن يتبع ويقتدى به من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره فضلاً عن أن يهدي غيره؟ والاستثناء على هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال. قوله: "فما لكم كيف تحكمون" هذا تعجيب من حالهم باستفهامين متواليين: أي أي شيء لكم كيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاء لله، وكلا الاستفهامين للتقريع والتوبيخ، وكيف في محل نصب بـ تحكمون.

ثم بين سبحانه ما هؤلاء عليه في أمر دينهم، وعلى أي شيء بنوه، وبأي شيء اتبعوا هذا الدين الباطل، وهو الشرك فقال: 36- " وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا " وهذا كلام مبتدأ غير داخل في الأوامر السابقة. والمعنى: ما يتبع هؤلاء المشركون في إشراكهم بالله وجعلهم له أنداداً إلا مجرد الظن والتخمين والحدس، ولم يكن ذلك عن بصيرة، بل ظن من ظن من سلفهم أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله، وأنها تشفع لهم، ولم يكن ظنه هذا لمستند قط، بل مجرد خيال مختل وحدس باطل، ولعل تنكير الظن هنا للتحقير: أي إلا ظناً ضعيفاً لا يستند إلى ما تستند إليه سائر الظنون. وقيل المراد بالآية إنه ما يتبع أكثرهم في الإيمان بالله والإقرار به إلا ظناً. والأول أولى. ثم أخبرنا الله سبحانه بأن مجرد الظن لا يغني من الحق شيئاً، لأن أمر الدين إنما يبنى على العلم، وبه يتضح الحق من الباطل، والظن لا يقوم مقام العلم، ولا يدرك به الحق، ولا يغني عن الحق في شيء من الأشياء، ويجوز انتصاب شيئاً على المصدرية أو على أنه مفعول به، و من الحق حال منه والجملة مستأنفة لبيان شأن الظن وبطلانه "إن الله عليم بما يفعلون" من الأفعال القبيحة الصادرة لا عن برهان.

قوله: 37- "وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله" لما فرغ سبحانه من دلائل التوحيد وحججه شرع في تثبيت أمر النبوة: أي وما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج البينة والبراهين الواضحة يفترى من الخلق من دون الله، وإنما هو من عند الله عز وجل، وكيف يصح أن يكون مفترى، وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أفصح العرب لساناً وأدقهم أذهاناً "ولكن" كان هذا القرآن "تصديق الذي بين يديه" من الكتب المنزلة على الأنبياء، ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة، لأن أقاصيصه موافقة لما في الكتب المتقدمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك ولا تعلمه ولا سأل عنه ولا اتصل بمن له علم بذلك، وانتصاب تصديق على أنه خبر لكان المقدرة بعد لكن، ويجوز أن يكون انتصابه على العلية لفعل محذوف: أي لكن أنزله الله تصديق الذي بين يديه. قال الفراء: ومعنى الآية، وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى كقوله: "وما كان لنبي أن يغل" "وما كان المؤمنون لينفروا كافة". وقيل إن أن بمعنى اللام: أي وما كان هذا القرآن ليفترى، وقيل بمعنى لا: أي لا يفترى. قال الكسائي والفراء: إن التقدير في قوله: "ولكن تصديق" ولكن كان تصديق، ويجوز عندهما الرفع أي ولكن هو تصديق، وقيل المعنى: ولكن القرآن تصديق "الذي بين يديه" من الكتب: أي أنها قد بشرت به قبل نزوله فجاء مصدقاً لها، وقيل المعنى: ولكن تصديق النبي الذي بين يدي القرآن، وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن. قوله: "وتفصيل الكتاب" عطف على قوله: "ولكن تصديق الذي بين يديه" فيجيء فيه الرفع والنصب على الوجهين المذكورين في تصديق، والتفضيل: التبيين، أي يبين ما في كتب الله المتقدمة، والكتاب للجنس، وقيل المراد ما بين في القرآن من الأحكام، فيكون المراد بالكتاب: القرآن. قوله: "لا ريب فيه" الضمير عائد إلى القرآن، وهو داخل في حكم الاستدراك خبر ثالث، ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال من الكتاب ويجوز أن تكون الجملة استئنافية لا محل لها، و "من رب العالمين" خبر رابع: أي كائن من رب العالمين، ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب، أو من ضمير القرآن في قوله: "لا ريب فيه" أي كائناً من رب العالمين، ويجوز أن يكون متعلقاً بتصديق وتفصيل، وجملة "لا ريب فيه" متعرضة.

قوله: 38- "أم يقولون افتراه" الاستفهام للإنكار عليهم مع تقرير ثبوت الحجة، وأم هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة: أي بل أيقولون أفتراه واختلقه. وقال أبو عبيدة: أم بمعنى الواو: أي ويقولون افتراه، وقيل الميم زائدة، والتقدير: أيقولون افتراه، والاستفهام للتقريع والتوبيخ. ثم أمره الله سبحانه أن يتحداهم حتى يظهر عجزهم ويتبين ضعفهم فقال: " قل فاتوا بسورة مثله " أي إن كان الأمر كما تزعمون من أن محمداً افتراه فأتوا أنتم على جهة الافتراء بسورة مثله في البلاغة، وجودة الصناعة، فأنتم مثله في معرفة لغة العرب وفصاحة الألسن وبلاغة الكلام "وادعوا" بمظاهريكم ومعاونيكم "من استطعتم" دعاءه والاستعانة به من قبائل العرب، ومن آلهتكم التي تجعلونهم شركاء لله. وقوله: "من دون الله" متعلق بادعوا: أي ادعوا من سوى الله من خلقه "إن كنتم صادقين" في دعواكم أن هذا القرآن مفترى. وسبحان الله العظيم ما أقوى هذه الحجة وأوضحها وأظهرها للعقول، فإنهم لما نسبوا الافتراء إلى واحد منهم في البشرية والعربية، قال لهم: هذا الذي نسبتموه إلي وأنا واحد منكم ليس عليكم إلا أن تأتوا وأنتم الجمع الجم بسورة مماثلة لسورة من سوره، واستعينوا بمن شئتم من أهل هذه اللسان العربية على كثرتهم وتباين مساكنهم، أو من غيرهم من بني آدم، أو من الجن، أو من الأصنام، فإن فعلتم هذا بعد اللتيا والتي فأنتم صادقون فيما نسبتموه إلي وألصقتموه بي. فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام المنصف والتنزل البالغ بكلمة ولا نطقوا ببنت شفة، بل كاعوا عن الجواب وتشبثوا بأذيال العناد البارد والمكابرة المجردة عن الحجة، وذلك مما لا يعجز عنه مبطل.

ولهذا قال سبحانه عقب هذا التحدي البالغ 39- "بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه" فاضرب عن الكلام الأول، وانتقل إلى بيان أنهم سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه وما اشتمل عليه، وهكذا صنع من تصلب في التقليد ولم يبال بما جاء به من دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف، بل يرده بمجرد كونه لم يوافق هواه، ولا جاء على طبق دعواه قبل أن يعرف معناه ويعلم مبناه، كما تراه عياناً وتعلمه وجداناً. والحاصل أن من كذب بالحجة النيرة والبرهان الواضح قبل أن يحيط بعلمه، فهو لم يتمسك بشيء في هذا التكذيب إلا مجرد كونه جاهلاً لما كذب به غير عالم به، فكان بهذا التكذيب منادياً على نفسه بالجهل بأعلى صوت، ومسجلاً بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل، وليس على الحجة ولا على من جاء بها من تكذيبه شيء: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه قوله: "ولما يأتهم تأويله" معطوف على "لم يحيطوا بعلمه" أي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وبما لم يأتهم تأويله، أو هذه الجملة في محل نصب على الحال: أي كذبوا به حال كونهم لم يفهموا تأويل ما كذبوا به ولا بلغته عقولهم. والمعنى: أن التكذيب منهم وقع قبل الإحاطة بعلمه، وقبل أن يعرفوا ما يؤول إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من أخبار الرسل المتقدمين والأمم السابقين، ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة التي أخبر عنها قبل كونها، أو قبل أن يفهموه حق الفهم وتتعقله عقولهم، فإنهم لو تدبروه كلية التدبر لفهموه كما ينبغي، وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلغ دلالة على أنه كلام الله، وعلى هذا فمعنى تأويله ما يؤول إليه ملن تدبره من المعاني الرشيقة واللطائف الأنيقة، وكلمة التوقع أظهر في المعنى الأول "كذلك كذب الذين من قبلهم" أي مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم من الأمم عند أن جاءتهم الرسل بحجج الله وبراهينه، فإنهم كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه، وقبل أن يأتيهم تأويله "فانظر كيف كان عاقبة الظالمين" من الأمم السالفة من سوء العاقبة بالخسف والمسخ ونحو ذلك من العقوبات التي حلت بهم كما حكى ذلك القرآن عنهم، واشتملت عليه كتب الله المنزلة عليهم.

قوله: 40- "ومنهم من يؤمن به" أي ومن هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن من يؤمن به في نفسه ويعلم أنه صدق وحق، ولكنه كذب به مكابرة وعناداً، وقيل المراد: ومنهم من يؤمن به في المستقبل وإن كذب به في الحال، والموصول مبتدأ، وخبره منهم "ومنهم من لا يؤمن به" ولا يصدقه في نفسه، بل كذب به جهلاً كما مر تحقيقه، أو لا يؤمن به في المستقبل، بل يبقى على جحوده وإصراره، وقيل الضمير في الموضعين للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن هذا التقسيم خاص بأهل مكة، وقيل عام في جميع الكفار "وربك أعلم بالمفسدين" فيجازيهم بأعمالهم، والمراد بهم: المصرون المعاندون، أو بكلا الطائفتين، وهم الذين يؤمنون به في أنفسهم ويكذبون به في الظاهر، والذين يكذبون به جهلاً، أو الذين يؤمنون به في المستقبل، والذي لا يؤمنون به.

ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم إن أصروا على تكذيبه واستمروا عليه 41- "لي عملي ولكم عملكم" أي لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم فقد أبلغت إليكم ما أمرت بإبلاغه، وليس علي غير ذلك، ثم أكد هذا بقوله: "أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون" أي لا تؤاخذون بعملي، ولا أؤاخذ بعملكم. وقد قيل إن هذا منسوخ بآية السيف كما ذهب إليه جماعة من المفسرين. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "كذلك حقت كلمة ربك" يقول: سبقت كلمة ربك. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: صدقت. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: " أمن لا يهدي إلا أن يهدى " قال: الأوثان. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: "وإن كذبوك فقل لي عملي" الآية، قال: أمره بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم.

قوله: 42- "ومنهم من يستمعون" إلخ. بين الله سبحانه في هذا أن في أولئك الكفار من بلغت حاله في النفرة والعداوة إلى هذا الحد، وهي أنهم يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن وعلم الشرائع في الظاهر، ولكنهم لا يسمعون في الحقيقة لعدم حصول أثر السماع، وهو حصول القبول والعمل بما يسمعونه ولهذا قال: "أفأنت تسمع الصم" يعني أن هؤلاء وإن استمعوا في الظاهر فهم صم، والصمم مانع من سماعهم، فكيف تطمع منهم بذلك مع حصول المانع، وهو الصمم، فكيف إذا انضم إلى ذلك أنهم لا يعقلون، فإن من كان أصم غير عاقل لا يفهم شيئاً ولا يسمع ما يقال له. وجمع الضمير في يستمعون حملاً على معنى من، وأفرده في "ومنهم من ينظر" حملاً على لفظه. قيل والنكتة: كثرة المستمعين بالنسبة إلى الناظرين، لأن الاستماع لا يتوقف على ما يتوقف عليه النظر من المقاتلة وانتفاء الحائل وانفصال الشعاع، والنور الموافق لنور البصر.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 213

212قوله: 34- " قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده " أورد سبحانه في هذا حجة خامسة على المشركين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها لهم، وهم وإن كانوا لا يعترفون بالمعاد، لكنه لما كان أمراً ظاهراً بيناً، وقد أقام الأدلة عليه في هذه السورة على صورة لا يمكن دفعها عند من أنصف ولم يكابر كان كالمسلم عندهم الذي لا جحد له ولا إنكار فيه، ثم أمره سبحانه أن يقول لهم: " قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون " أي هو الذي يفعل ذلك لا غيره وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر الله سبحانه له هو نيابة عن المشركين في الجواب، إما على طريق التلقين لهم وتعريفهم كيف يجيبون وإرشادهم إلى ما يقولون، وإما لكون هذا المعنى قد بلغ في الوضوح إلى غاية لا يحتاج معها إلى إقرار الخصم ومعرفة ما لديه، وإما لكون المشركين لا ينطقون بما هو الصواب في هذا الجواب فراراً منهم عن أن تلزمهم الحجة أو أن يسجل عليهم بالعناد والمكابرة إن حادوا عن الحق. ومعنى "فأنى تؤفكون" فكيف تؤفكون: أي تصرفون عن الحق وتنقلبون منه إلى غيره.

ثم أمره الله سبحانه أن يورد عليهم حجة سادسة فقال: 35- "قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق" والاستفهام هاهنا كالاستفهامات السابقة، والاستدلال بالهداية بعد الاستدلال بالخلق وقع كثيراً في القرآن كقوله: "الذي خلقني فهو يهدين" وقوله: "الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى" وقوله: " الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى " وفعل الهداية يجيء متعدياً باللام وإلى، وهما بمعنى واحد. روي ذلك عن الزجاج. والمعنى: قل لهم يا محمد هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام ويدعو الناس إلى الحق؟ فإذا قالوا لا، فقل لهم: الله يهدي للحق دون غيره، ودليل ذلك ما تقدم من الأدلة الدالة على اختصاصه سبحانه بهذا، وهداية الله سبحانه لعباده إلى الحق هي بما نصبه لهم من الآيات في المخلوقات، وإرساله للرسل وإنزاله للكتب، وخلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصار، والاستفهام في قوله: " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى " للتقرير وإلزام الحجة. وقد اختلف القراء في "لا يهدي" فقرأ أهل المدينة إلا نافعاً يهدي بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال فجمعوا في قراءتهم هذه بين ساكنين. قال النحاس: والجمع بين ساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به. قال محمد بن يزيد: لا بد لمن رام مثل هذا أن يحرك حركة خفيفة إلى الكسر، وسيبويه يسمى هذا اختلاساً. وقرأ أبو عمرو وقالون في رواية بين الفتح والإسكان. وقرأ ابن عامر وابن كثير وورش وابن محيصن بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. قال النحاس: هذه القراءة بينة في العربية، والأصل فيها يهتدي، أدغمت التاء في الدال وقلبت حركتها إلى الهاء. وقرأ حفص ويعقوب والأعمش مثل قراءة ابن كثير إلا أنهم كسروا الهاء، قالوا لأن الكسر هو الأصل عند التقاء الساكنين. وأقر أبو بكر عن عاصم "يهدي" بكسر الياء والهاء وتشديد الدال وذلك للاتباع. وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وثاب "يهدي" بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال من هدى يهدي. قال النحاس: وهذه القراءة لها وجهان في العربية، وإن كانت بعيدة: الأول: أن الكسائي والفراء قالا: إن يهدي بمعنى يهتدي. الثاني: أن أبا العباس قال: إن التقدير أم من لا يهدى غيره، ثم تم الكلام وقال بعد ذلك: " إلا أن يهدى " أي لكنه يحتاج أن يهدي، فهو استثناء منقطع كما تقول فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع: أي لكنه يحتاج أن يسمع. والمعنى على القراءات المتقدمة: أفمن يهدي الناس إلى الحق، وهو الله سبحانه أحق أن يتبع ويقتدى به، أم الأحق بأن يتبع ويقتدى به من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره فضلاً عن أن يهدي غيره؟ والاستثناء على هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال. قوله: "فما لكم كيف تحكمون" هذا تعجيب من حالهم باستفهامين متواليين: أي أي شيء لكم كيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاء لله، وكلا الاستفهامين للتقريع والتوبيخ، وكيف في محل نصب بـ تحكمون.

ثم بين سبحانه ما هؤلاء عليه في أمر دينهم، وعلى أي شيء بنوه، وبأي شيء اتبعوا هذا الدين الباطل، وهو الشرك فقال: 36- " وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا " وهذا كلام مبتدأ غير داخل في الأوامر السابقة. والمعنى: ما يتبع هؤلاء المشركون في إشراكهم بالله وجعلهم له أنداداً إلا مجرد الظن والتخمين والحدس، ولم يكن ذلك عن بصيرة، بل ظن من ظن من سلفهم أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله، وأنها تشفع لهم، ولم يكن ظنه هذا لمستند قط، بل مجرد خيال مختل وحدس باطل، ولعل تنكير الظن هنا للتحقير: أي إلا ظناً ضعيفاً لا يستند إلى ما تستند إليه سائر الظنون. وقيل المراد بالآية إنه ما يتبع أكثرهم في الإيمان بالله والإقرار به إلا ظناً. والأول أولى. ثم أخبرنا الله سبحانه بأن مجرد الظن لا يغني من الحق شيئاً، لأن أمر الدين إنما يبنى على العلم، وبه يتضح الحق من الباطل، والظن لا يقوم مقام العلم، ولا يدرك به الحق، ولا يغني عن الحق في شيء من الأشياء، ويجوز انتصاب شيئاً على المصدرية أو على أنه مفعول به، و من الحق حال منه والجملة مستأنفة لبيان شأن الظن وبطلانه "إن الله عليم بما يفعلون" من الأفعال القبيحة الصادرة لا عن برهان.

قوله: 37- "وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله" لما فرغ سبحانه من دلائل التوحيد وحججه شرع في تثبيت أمر النبوة: أي وما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج البينة والبراهين الواضحة يفترى من الخلق من دون الله، وإنما هو من عند الله عز وجل، وكيف يصح أن يكون مفترى، وقد عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أفصح العرب لساناً وأدقهم أذهاناً "ولكن" كان هذا القرآن "تصديق الذي بين يديه" من الكتب المنزلة على الأنبياء، ونفس هذا التصديق معجزة مستقلة، لأن أقاصيصه موافقة لما في الكتب المتقدمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك ولا تعلمه ولا سأل عنه ولا اتصل بمن له علم بذلك، وانتصاب تصديق على أنه خبر لكان المقدرة بعد لكن، ويجوز أن يكون انتصابه على العلية لفعل محذوف: أي لكن أنزله الله تصديق الذي بين يديه. قال الفراء: ومعنى الآية، وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى كقوله: "وما كان لنبي أن يغل" "وما كان المؤمنون لينفروا كافة". وقيل إن أن بمعنى اللام: أي وما كان هذا القرآن ليفترى، وقيل بمعنى لا: أي لا يفترى. قال الكسائي والفراء: إن التقدير في قوله: "ولكن تصديق" ولكن كان تصديق، ويجوز عندهما الرفع أي ولكن هو تصديق، وقيل المعنى: ولكن القرآن تصديق "الذي بين يديه" من الكتب: أي أنها قد بشرت به قبل نزوله فجاء مصدقاً لها، وقيل المعنى: ولكن تصديق النبي الذي بين يدي القرآن، وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن. قوله: "وتفصيل الكتاب" عطف على قوله: "ولكن تصديق الذي بين يديه" فيجيء فيه الرفع والنصب على الوجهين المذكورين في تصديق، والتفضيل: التبيين، أي يبين ما في كتب الله المتقدمة، والكتاب للجنس، وقيل المراد ما بين في القرآن من الأحكام، فيكون المراد بالكتاب: القرآن. قوله: "لا ريب فيه" الضمير عائد إلى القرآن، وهو داخل في حكم الاستدراك خبر ثالث، ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال من الكتاب ويجوز أن تكون الجملة استئنافية لا محل لها، و "من رب العالمين" خبر رابع: أي كائن من رب العالمين، ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب، أو من ضمير القرآن في قوله: "لا ريب فيه" أي كائناً من رب العالمين، ويجوز أن يكون متعلقاً بتصديق وتفصيل، وجملة "لا ريب فيه" متعرضة.

قوله: 38- "أم يقولون افتراه" الاستفهام للإنكار عليهم مع تقرير ثبوت الحجة، وأم هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة: أي بل أيقولون أفتراه واختلقه. وقال أبو عبيدة: أم بمعنى الواو: أي ويقولون افتراه، وقيل الميم زائدة، والتقدير: أيقولون افتراه، والاستفهام للتقريع والتوبيخ. ثم أمره الله سبحانه أن يتحداهم حتى يظهر عجزهم ويتبين ضعفهم فقال: " قل فاتوا بسورة مثله " أي إن كان الأمر كما تزعمون من أن محمداً افتراه فأتوا أنتم على جهة الافتراء بسورة مثله في البلاغة، وجودة الصناعة، فأنتم مثله في معرفة لغة العرب وفصاحة الألسن وبلاغة الكلام "وادعوا" بمظاهريكم ومعاونيكم "من استطعتم" دعاءه والاستعانة به من قبائل العرب، ومن آلهتكم التي تجعلونهم شركاء لله. وقوله: "من دون الله" متعلق بادعوا: أي ادعوا من سوى الله من خلقه "إن كنتم صادقين" في دعواكم أن هذا القرآن مفترى. وسبحان الله العظيم ما أقوى هذه الحجة وأوضحها وأظهرها للعقول، فإنهم لما نسبوا الافتراء إلى واحد منهم في البشرية والعربية، قال لهم: هذا الذي نسبتموه إلي وأنا واحد منكم ليس عليكم إلا أن تأتوا وأنتم الجمع الجم بسورة مماثلة لسورة من سوره، واستعينوا بمن شئتم من أهل هذه اللسان العربية على كثرتهم وتباين مساكنهم، أو من غيرهم من بني آدم، أو من الجن، أو من الأصنام، فإن فعلتم هذا بعد اللتيا والتي فأنتم صادقون فيما نسبتموه إلي وألصقتموه بي. فلم يأتوا عند سماع هذا الكلام المنصف والتنزل البالغ بكلمة ولا نطقوا ببنت شفة، بل كاعوا عن الجواب وتشبثوا بأذيال العناد البارد والمكابرة المجردة عن الحجة، وذلك مما لا يعجز عنه مبطل.

ولهذا قال سبحانه عقب هذا التحدي البالغ 39- "بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه" فاضرب عن الكلام الأول، وانتقل إلى بيان أنهم سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه وما اشتمل عليه، وهكذا صنع من تصلب في التقليد ولم يبال بما جاء به من دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف، بل يرده بمجرد كونه لم يوافق هواه، ولا جاء على طبق دعواه قبل أن يعرف معناه ويعلم مبناه، كما تراه عياناً وتعلمه وجداناً. والحاصل أن من كذب بالحجة النيرة والبرهان الواضح قبل أن يحيط بعلمه، فهو لم يتمسك بشيء في هذا التكذيب إلا مجرد كونه جاهلاً لما كذب به غير عالم به، فكان بهذا التكذيب منادياً على نفسه بالجهل بأعلى صوت، ومسجلاً بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل، وليس على الحجة ولا على من جاء بها من تكذيبه شيء: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه قوله: "ولما يأتهم تأويله" معطوف على "لم يحيطوا بعلمه" أي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وبما لم يأتهم تأويله، أو هذه الجملة في محل نصب على الحال: أي كذبوا به حال كونهم لم يفهموا تأويل ما كذبوا به ولا بلغته عقولهم. والمعنى: أن التكذيب منهم وقع قبل الإحاطة بعلمه، وقبل أن يعرفوا ما يؤول إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من أخبار الرسل المتقدمين والأمم السابقين، ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة التي أخبر عنها قبل كونها، أو قبل أن يفهموه حق الفهم وتتعقله عقولهم، فإنهم لو تدبروه كلية التدبر لفهموه كما ينبغي، وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلغ دلالة على أنه كلام الله، وعلى هذا فمعنى تأويله ما يؤول إليه ملن تدبره من المعاني الرشيقة واللطائف الأنيقة، وكلمة التوقع أظهر في المعنى الأول "كذلك كذب الذين من قبلهم" أي مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم من الأمم عند أن جاءتهم الرسل بحجج الله وبراهينه، فإنهم كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه، وقبل أن يأتيهم تأويله "فانظر كيف كان عاقبة الظالمين" من الأمم السالفة من سوء العاقبة بالخسف والمسخ ونحو ذلك من العقوبات التي حلت بهم كما حكى ذلك القرآن عنهم، واشتملت عليه كتب الله المنزلة عليهم.

قوله: 40- "ومنهم من يؤمن به" أي ومن هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن من يؤمن به في نفسه ويعلم أنه صدق وحق، ولكنه كذب به مكابرة وعناداً، وقيل المراد: ومنهم من يؤمن به في المستقبل وإن كذب به في الحال، والموصول مبتدأ، وخبره منهم "ومنهم من لا يؤمن به" ولا يصدقه في نفسه، بل كذب به جهلاً كما مر تحقيقه، أو لا يؤمن به في المستقبل، بل يبقى على جحوده وإصراره، وقيل الضمير في الموضعين للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن هذا التقسيم خاص بأهل مكة، وقيل عام في جميع الكفار "وربك أعلم بالمفسدين" فيجازيهم بأعمالهم، والمراد بهم: المصرون المعاندون، أو بكلا الطائفتين، وهم الذين يؤمنون به في أنفسهم ويكذبون به في الظاهر، والذين يكذبون به جهلاً، أو الذين يؤمنون به في المستقبل، والذي لا يؤمنون به.

ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم إن أصروا على تكذيبه واستمروا عليه 41- "لي عملي ولكم عملكم" أي لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم فقد أبلغت إليكم ما أمرت بإبلاغه، وليس علي غير ذلك، ثم أكد هذا بقوله: "أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون" أي لا تؤاخذون بعملي، ولا أؤاخذ بعملكم. وقد قيل إن هذا منسوخ بآية السيف كما ذهب إليه جماعة من المفسرين. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "كذلك حقت كلمة ربك" يقول: سبقت كلمة ربك. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: صدقت. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: " أمن لا يهدي إلا أن يهدى " قال: الأوثان. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: "وإن كذبوك فقل لي عملي" الآية، قال: أمره بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم.

قوله: 42- "ومنهم من يستمعون" إلخ. بين الله سبحانه في هذا أن في أولئك الكفار من بلغت حاله في النفرة والعداوة إلى هذا الحد، وهي أنهم يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن وعلم الشرائع في الظاهر، ولكنهم لا يسمعون في الحقيقة لعدم حصول أثر السماع، وهو حصول القبول والعمل بما يسمعونه ولهذا قال: "أفأنت تسمع الصم" يعني أن هؤلاء وإن استمعوا في الظاهر فهم صم، والصمم مانع من سماعهم، فكيف تطمع منهم بذلك مع حصول المانع، وهو الصمم، فكيف إذا انضم إلى ذلك أنهم لا يعقلون، فإن من كان أصم غير عاقل لا يفهم شيئاً ولا يسمع ما يقال له. وجمع الضمير في يستمعون حملاً على معنى من، وأفرده في "ومنهم من ينظر" حملاً على لفظه. قيل والنكتة: كثرة المستمعين بالنسبة إلى الناظرين، لأن الاستماع لا يتوقف على ما يتوقف عليه النظر من المقاتلة وانتفاء الحائل وانفصال الشعاع، والنور الموافق لنور البصر.

الصفحة رقم 213 من المصحف تحميل و استماع mp3