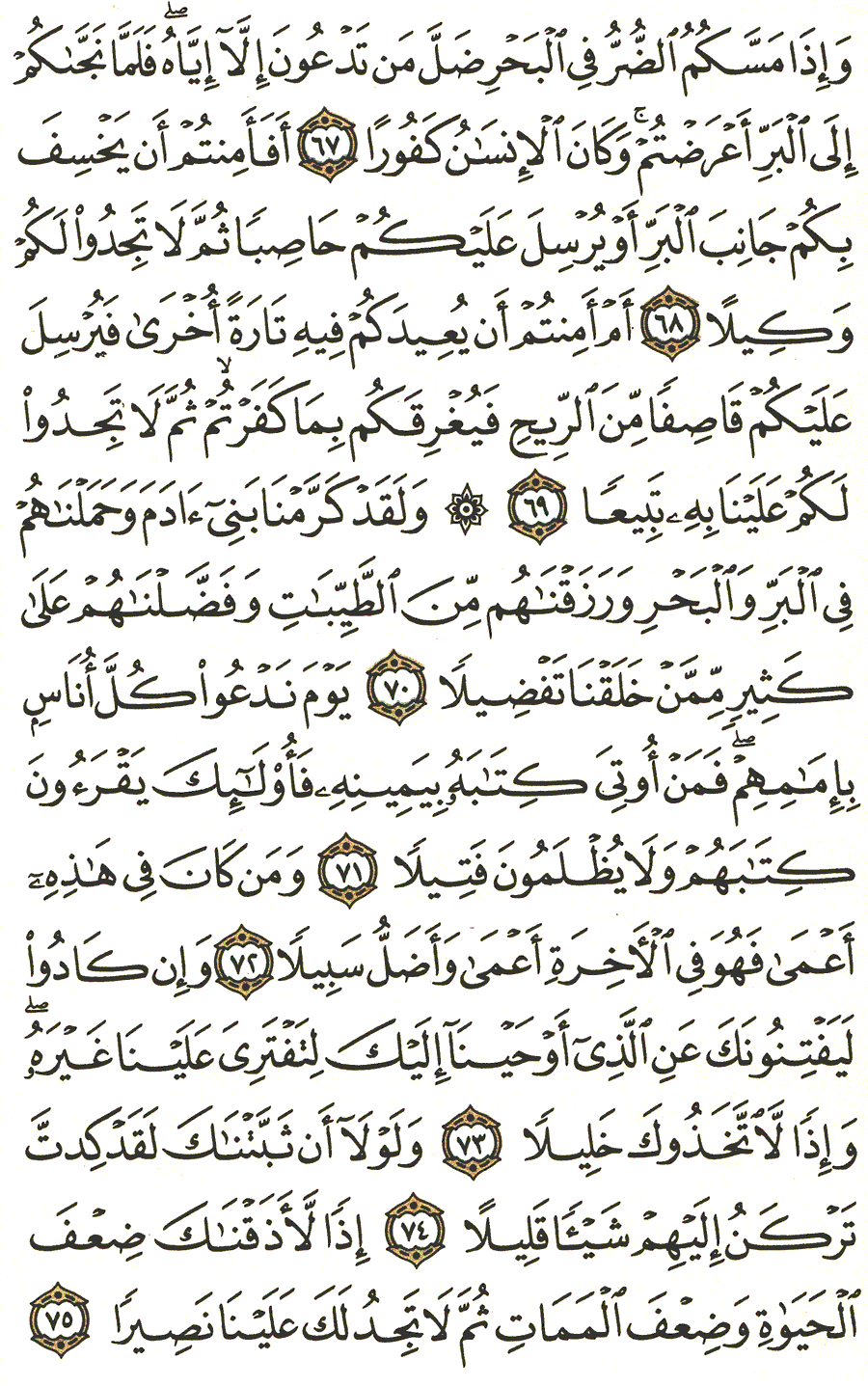

سورة الإسراء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 289 من المصحف

67- "وإذا مسكم الضر" يعني خوف الغرق "في البحر ضل من تدعون" من الآلهة وذهب عن خواطركم، ولم يوجد لإغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه من صنم، أو جن، أو ملك، أو بشر "إلا إياه" وحده فإنكم تعقدون رجاءكم برحمته وإغاثته، والاستثناء منقطع، ومعنى الآية: أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم وسائر معبوداتهم أنها نافعة لهم في غير هذه الحالة، فأما في هذه الحالة فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام ونحوها لا فعل لها "فلما نجاكم إلى البر أعرضتم" عن الإخلاص لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها "وكان الإنسان كفوراً" أي كثير الكفران لنعمة الله، وهو تعليل لما تقدمه، والمعنى: أنهم عند الشدائد يتمسكون برحمة الله، وفي الرخاء يعرضون عنه.

ثم أنكر سبحانه عليهم سوء معاملتهم قائلاً 68- "أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر" الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض، فبين لهم أنه قادر على هلاكهم في البر وإن سلموا من البحر. والخسف أن تنهار الأرض بالشيء، يقال بئر خسيف: إذ اانهدم أصلها، وعين خاسف: أي غائرة حدقتها في الرأس، وخسفت عين الماء: إذا غار ماؤها، وخسفت الشمس: إذا غابت عن الأرض وجانب البر ناحية الأرض، وسماه جانباً، لأنه يصير بعد الخسف جانباً، وأيضاً فإن البحر جانب من الأرض والبر جانب. وقيل إنهم كانوا على ساحل البحر، وساحله جانب البر فكانوا فيه آمنين من مخاوف البحر، فحذرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر "أو يرسل عليكم حاصباً" قال أبو عبيدة والقتيبي: الحصب الرمي: أي ريحاً شديدة حاصبة، وهي التي ترمي بالحصى الصغار. وقال الزجاج: الحاصب التراب الذي فيه حصباء، فالحاصب ذو الحصباء كاللابن، والتامر، وقيل الحاصب حجارة من السماء تحصبهم كما فعل بقوم لوط، ويقال للسحابة التي ترمي بالبرد حاصب، ومنه قول الفرزدق: مستقبلين جبال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور "ثم لا تجدوا لكم وكيلاً" أي حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله.

69- "أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى" أي في البحر مرة أخرى بأن يقوي دواعيكم ويوفر حوائجكم إلى ركوبه، وجاء بفي ولم يقل إلى البحر للدلالة على استقرارهم فيه "فيرسل عليكم قاصفاً من الريح" القاصف: الريح الشديدة التي تكسر بشدة، من قصف الشيء يقصفه: أي كسره بشدة، والقصف: الكسر، أو هو الريح التي لها قصيف: أي صوت شديد من قولهم رعد قاصف: أي شديد الصوت "فيغرقكم" قرأ أبو جعفر وشيبة ورويس ومجاهد فتغرقكم بالتاء الفوقية على أن فاعله الريح وقرأ الحسن وقتادة وابن وردان "فيغرقكم" بالتحتية والتشديد في الراء. وقرأ أبو جعفر أيضاً الرياح. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون في جميع هذه الأفعال. وقرأ الباقون بالياء التحتية في جميعها أيضاً، والباء في "بما كفرتم" للسببية: أي بسبب كفركم "ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً" أي ثائراً يطالبنا بما فعلنا. قال الزجاج: لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم. قال النحاس: وهو من الثأر، وكذا يقال لكل من طلب بثأر أو غيره تبيع وتابع.

70- "ولقد كرمنا بني آدم" هذا إجمال لذكر النعمة التي أنعم الله بها على بني آدم: أي كرمناهم جميعاً، وهذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله. وحكى ابن جرير عن جماعة أن هذا التكريم هو أنهم يأكلون بأيديهم، وسائر الحيوانات تأكل بالفم، وكذا حكاه النحاس. وقيل ميزهم بالنطق والعقل والتمييز، وقيل أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال ابن جرير: أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم، وقيل بالكلام والخط والفهم، ولا مانع من حمل التكريم المذكور في الآية على جميع هذه الأشياء. وأعظم خصال التكريم العقل، فإن به تسلطوا على سائر الحيوانات، وميزوا بين الحسن والقبيح، وتوسعوا في المطاعم والمشارب، وكسبوا الأموال التي تسببوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيوان، وبه قدروا على تحصيل الأبنية التي تمنعهم مما يخافون، وعلى تحصيل الأكسية التي تقبهم الحر والبرد، وقيل تكريمهم: هو أن جعل محمداً صلى الله عليه وسلم منهم "وحملناهم في البر والبحر" هذا تخصيص لبعض أنواع التكريم، حملهم سبحانه في البر على الدواب، وفي البحر على السفن، وقيل حملناهم فيهما حيث لم نخسف بهم ولم نغرقهم "ورزقناهم من الطيبات" أي لذيذ المطاعم والمشارب وسائر ما يستلذونه وينتفعون به "وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً" أجمل سبحانه هذا الكثير ولم يبين أنواعه فأفاد ذلك أن بني آدم فضلهم سبحانه على كثير من مخلوقاته، وقد جعل بعض أهل العلم الكثير هنا بمعنى الجميع وهو تعسف لا حاجة إليه. وقد شغل كثير من أهل العلم بما لم تكن إليه حاجة ولا تتعلق به فائدة، وهو مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء أو الأنبياء على الملائكة، ومن جملة ما تمسك به مفضلو الأنبياء على الملائكة هذه الآية، ولا دلالة لها على المطلوب لما عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينه، والتعصب في هذه المسألة هو الذي حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير هنا بالجميع حتى يتم له التفضيل على الملائكة، وتمسك بعض المعتزلة بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء، ولا دلالة بها على ذلك، فإنه لم يقم دليل على أن الملائكة من القليل الخارج عن هذا الكثير، ولو سلمنا ذلك فليس فيما خرج عن هذا الكثير ما يفيد أنه أفضل من بني آدم، بل غاية ما فيه أنه لم يكن الإنسان مفضلاً عليه، فيحتمل أن يكون مساوياً للإنسان، ويحتمل أن يكون أفضل منه، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال، والتأكيد بقوله: "تفضيلاً" يدل على عظم هذا التفضيل وأنه بمكان مكين، فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا من كفرانه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "يزجي" قال: يجري، وأخرجوا عن قتادة قال: يسيرها في البحر. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: "حاصباً" قال: مطر الحجارة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: حجارة من السماء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس "قاصفاً من الريح" قال: التي تغرق. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال: القاصف والعاصف في البحر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "قاصفاً" قال: عاصفاً، وفي قوله: "ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً" قال: نصيراً. وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب والخطيب في تاريخه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم، قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: ولا الملائكة، الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر" وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن عمرو موقوفاً قال: وهو الصحيح. وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: المؤمن أكرم على الله من ملائكته. وأخرج الطبراني عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة قالت يا رب أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة، قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان". وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة. وإسناد الطبراني هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، حدثنا حجاج ابن محمد، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرج ابن عساكر من طريق عروة بن رويم قال: حدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث ابن عمرو الأول مع زيادة. وأخرج نحوه البيهقي أيضاً في الأسماء والصفات من وجه آخر عن عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس في قوله: "ولقد كرمنا بني آدم" قال: جعلناهم يأكلون بأيديهم وسائر الخلق يأكلون بأفواههم. وأخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكرامة الأكل بالأصابع".

قوله: 71- "يوم ندعوا كل أناس بإمامهم" قال الزجاج: يعني يوم القيامة، وهو منصوب على معنى اذكر يوم ندعوا. وقرئ يدعو بالياء التحتية على البناء للفاعل ويدعى على البناء للمفعول، والباء في بإمامهم للإلصاق كما تقول: أدعوك باسمك، ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال، والتقدير: ندعو كل أناس متلبسين بإمامهم أي يدعون وإمامهم فيهم نحو ركب بجنوده، والأول أولى والإمام في اللغة كل ما يؤتم به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب. وقد اختلف المفسرون في تعيين الإمام الذي تدعى كل أناس به، فقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك إنه كتاب كل إنسان الذي فيه عمله: أي يدعي كل إنسان بكتاب عمله، ويؤيد هذا قوله: "فأما من أوتي كتابه" الآية، وقال ابن زيد الإمام: هو الكتاب المنزل عليهم فيدعى أهل التوراة بالتوراة، وأهل الإنجيل بالإنجيل، وأهل القرآن بالقرآن، فيقال: يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل يا أهل القرآن. وقال مجاهد وقتادة: إمامهم نبيهم فيقال هاتوا متبعي إبراهيم، هاتوا متبعي موسى، هاتوا متبعي عيسى، هاتوا متبعي محمد، وبه قال الزجاج. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، المراد بالإمام إمام عصرهم، فيدعي أهل كل عصر بإمامهم الذي كانوا يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. وقال الحسن وأبو العالية: المراد بإمامهم أعمالهم، فيقال مثلاً: أين المجاهدون أين الصابرون أين الصائمون اين المصلون؟ ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة. وقال أبو عبيدة، المراد بإمامهم صاحب مذهبهم، فيقال مثلاً: أين التابعون للعالم فلان بن فلان، وهذا من البعد بمكان. وقال محمد بن كعب: بإمامهم بأمهاتهم، على أن إمام جمع أم كخف وخفاف، وهذا بعيد جداً. وقيل الإمام هو كل خلق يظهر من الإنسان حسن كالعلم والكرم والشجاعة، أو قبيح كأضدادها، فالداعي إلى تلك الأفعال خلق باطن هو كالإمام ذكر معناه الرازي في تفسيره "فمن أوتي كتابه بيمينه" من أولئك المدعوين، وتخصيص اليمين بالذكر للتشريف والتبشير "فأولئك" الإشارة إلى من باعتبار معناه. قيل ووجه الجمع الإشارة إلى أنهم مجتمعون على شأن جليل، أو الإشعار بأن قراءتهم لكتبهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد " يقرؤون كتابهم " الذي أوتوه " ولا يظلمون فتيلا " أي لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل، وهو القشرة التي في شق النواة، أو هو عبارة عن أقل شيء.

ولم يذكر أصحاب الشمال تصريحاً، ولكنه ذكر سبحانه ما يدل على حالهم القبيح فقال: 72- "ومن كان في هذه أعمى" أي من كان من المدعوين في هذه الدنيا أعمى: أي فاقد البصيرة. قال النيسابوري: لا خلاف أن المراد بهذا العمى عمى القلب، وأما قوله: "فهو في الآخرة أعمى" فيحتمل أن يراد به عمى البصر كقوله: " ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا " وفي هذا زيادة العقوبة، ويحتمل أن يراد عمى القلب. وقيل المراد بالآخرة عمل الآخرة: أي فهو في عمل، أو في أمر الآخرة أعمى، وقيل المراد من عمي عن النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى، وقيل من كان في الدنيا التي تقبل فيها التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى، وقيل من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله فهو في الآخرة أعمى. وقد قيل إن قوله: "فهو في الآخرة أعمى" أفعل تفضيل: أي أشد عمى وهذا مبني على أنه من عمي القلب إذ لا يقال ذلك في عمى العين. قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقه بمنزلة اليد والرجل، فلا يقال ما أعماه كما لا يقال ما أيداه. وقال الأخفش: لا يقال فيه ذلك لأنه أكثر من أحرف. وقد حكى الفراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول ما أسود شعره، ومن ذلك قول الشاعر: أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ والبحث مستوفى في النحو. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف "أعمى" بالإمالة في الموضعين وقرأهما أبو عمرو ويعقوب والباقون بغير إمالة، وأمال أبو عبيد الأول دون الثاني "وأضل سبيلاً" يعني أن هذا أضل سبيلاً من الأعمى لكونه لا يجد طريقاً إلى الهداية، بخلاف الأعمى فقد يهتدي في بعض الأحوال.

ثم لما عدد سبحانه في الآيات المتقدمة أقسام النعم على بني آدم أردفه بما يجري مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء فقال: 73- "وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك" إن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية، والمعنى: وإن الشأن قاربوا أن يخدعوك فاتنين، وأصل الفتنة الاختبار، ومنه فتن الصائغ الذهب، ثم استعمل في كل من أزال الشيء عن حده وجهته، وذلك لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن وافتراء على الله سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك "عن الذي أوحينا إليك" من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد "لتفتري علينا غيره" لتتقول علينا غير الذي أوحينا إليك مما اقترحه عليك كفار قريش "وإذا لاتخذوك خليلاً" أي لو اتبعت أهواءهم لاتخذوك خليلاً لهم: أي والوك وصافوك، مأخوذ من الخلة بفتح الخاء.

74- "ولولا أن ثبتناك" على الحق وعصمناك عن موافقتهم "لقد كدت تركن إليهم" لقاربت أن تميل إليهم أدنى ميل، والركون هو الميل اليسير، ولهذا قال: "شيئاً قليلاً" لكن أدركته صلى الله عليه وسلم العصمة فمنعته من أن يقرب من أدنى مراتب الركون إليهم، فضلاً عن نفس الركون، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما هم بأجابتهم، ذكر معناه القشيري وغيره، وقيل المعنى: وإن كادوا ليخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم، فنسب فعلهم إليه مجازاً واتساعاص كما تقول للرجل: كدت تقتل نفسك: أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت، ذكر معناه المهدوي.

ثم توعده سبحانه في ذلك أشد الوعيد فقال: 75- "إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات" أي لو قاربت أن تركن إليهم، أي مثلي ما يعذب به غيرك ممن يفعل هذا الفعل في الدارين، والمعنى: عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات: أي مضاعفاً، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأضيفت، وذلك لأن خطأ العظيم عظيم كما قال سبحانه: "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين" وضعف الشيء مثلاه، وقد يكون الضعف النصيب كقوله: "لكل ضعف" أي نصيب. قال الرازي: حاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت على الركون همك لاستحققت تضعيف العذاب عليك في الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة "ثم لا تجد لك علينا نصيراً" ينصرك فيدفع عنك هذا العذاب. قال النيسابوري: اعلم أن القرب من الفتنة لا يدل على الوقوع فيها، والتهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليها، فلا يلزم من الآية طعن في العصمة.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 289

28867- "وإذا مسكم الضر" يعني خوف الغرق "في البحر ضل من تدعون" من الآلهة وذهب عن خواطركم، ولم يوجد لإغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه من صنم، أو جن، أو ملك، أو بشر "إلا إياه" وحده فإنكم تعقدون رجاءكم برحمته وإغاثته، والاستثناء منقطع، ومعنى الآية: أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم وسائر معبوداتهم أنها نافعة لهم في غير هذه الحالة، فأما في هذه الحالة فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام ونحوها لا فعل لها "فلما نجاكم إلى البر أعرضتم" عن الإخلاص لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها "وكان الإنسان كفوراً" أي كثير الكفران لنعمة الله، وهو تعليل لما تقدمه، والمعنى: أنهم عند الشدائد يتمسكون برحمة الله، وفي الرخاء يعرضون عنه.

ثم أنكر سبحانه عليهم سوء معاملتهم قائلاً 68- "أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر" الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض، فبين لهم أنه قادر على هلاكهم في البر وإن سلموا من البحر. والخسف أن تنهار الأرض بالشيء، يقال بئر خسيف: إذ اانهدم أصلها، وعين خاسف: أي غائرة حدقتها في الرأس، وخسفت عين الماء: إذا غار ماؤها، وخسفت الشمس: إذا غابت عن الأرض وجانب البر ناحية الأرض، وسماه جانباً، لأنه يصير بعد الخسف جانباً، وأيضاً فإن البحر جانب من الأرض والبر جانب. وقيل إنهم كانوا على ساحل البحر، وساحله جانب البر فكانوا فيه آمنين من مخاوف البحر، فحذرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر "أو يرسل عليكم حاصباً" قال أبو عبيدة والقتيبي: الحصب الرمي: أي ريحاً شديدة حاصبة، وهي التي ترمي بالحصى الصغار. وقال الزجاج: الحاصب التراب الذي فيه حصباء، فالحاصب ذو الحصباء كاللابن، والتامر، وقيل الحاصب حجارة من السماء تحصبهم كما فعل بقوم لوط، ويقال للسحابة التي ترمي بالبرد حاصب، ومنه قول الفرزدق: مستقبلين جبال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور "ثم لا تجدوا لكم وكيلاً" أي حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله.

69- "أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى" أي في البحر مرة أخرى بأن يقوي دواعيكم ويوفر حوائجكم إلى ركوبه، وجاء بفي ولم يقل إلى البحر للدلالة على استقرارهم فيه "فيرسل عليكم قاصفاً من الريح" القاصف: الريح الشديدة التي تكسر بشدة، من قصف الشيء يقصفه: أي كسره بشدة، والقصف: الكسر، أو هو الريح التي لها قصيف: أي صوت شديد من قولهم رعد قاصف: أي شديد الصوت "فيغرقكم" قرأ أبو جعفر وشيبة ورويس ومجاهد فتغرقكم بالتاء الفوقية على أن فاعله الريح وقرأ الحسن وقتادة وابن وردان "فيغرقكم" بالتحتية والتشديد في الراء. وقرأ أبو جعفر أيضاً الرياح. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون في جميع هذه الأفعال. وقرأ الباقون بالياء التحتية في جميعها أيضاً، والباء في "بما كفرتم" للسببية: أي بسبب كفركم "ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً" أي ثائراً يطالبنا بما فعلنا. قال الزجاج: لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم. قال النحاس: وهو من الثأر، وكذا يقال لكل من طلب بثأر أو غيره تبيع وتابع.

70- "ولقد كرمنا بني آدم" هذا إجمال لذكر النعمة التي أنعم الله بها على بني آدم: أي كرمناهم جميعاً، وهذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه الهيئة الحسنة وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوان مثله. وحكى ابن جرير عن جماعة أن هذا التكريم هو أنهم يأكلون بأيديهم، وسائر الحيوانات تأكل بالفم، وكذا حكاه النحاس. وقيل ميزهم بالنطق والعقل والتمييز، وقيل أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال ابن جرير: أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم، وقيل بالكلام والخط والفهم، ولا مانع من حمل التكريم المذكور في الآية على جميع هذه الأشياء. وأعظم خصال التكريم العقل، فإن به تسلطوا على سائر الحيوانات، وميزوا بين الحسن والقبيح، وتوسعوا في المطاعم والمشارب، وكسبوا الأموال التي تسببوا بها إلى تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيوان، وبه قدروا على تحصيل الأبنية التي تمنعهم مما يخافون، وعلى تحصيل الأكسية التي تقبهم الحر والبرد، وقيل تكريمهم: هو أن جعل محمداً صلى الله عليه وسلم منهم "وحملناهم في البر والبحر" هذا تخصيص لبعض أنواع التكريم، حملهم سبحانه في البر على الدواب، وفي البحر على السفن، وقيل حملناهم فيهما حيث لم نخسف بهم ولم نغرقهم "ورزقناهم من الطيبات" أي لذيذ المطاعم والمشارب وسائر ما يستلذونه وينتفعون به "وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً" أجمل سبحانه هذا الكثير ولم يبين أنواعه فأفاد ذلك أن بني آدم فضلهم سبحانه على كثير من مخلوقاته، وقد جعل بعض أهل العلم الكثير هنا بمعنى الجميع وهو تعسف لا حاجة إليه. وقد شغل كثير من أهل العلم بما لم تكن إليه حاجة ولا تتعلق به فائدة، وهو مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء أو الأنبياء على الملائكة، ومن جملة ما تمسك به مفضلو الأنبياء على الملائكة هذه الآية، ولا دلالة لها على المطلوب لما عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينه، والتعصب في هذه المسألة هو الذي حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير هنا بالجميع حتى يتم له التفضيل على الملائكة، وتمسك بعض المعتزلة بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء، ولا دلالة بها على ذلك، فإنه لم يقم دليل على أن الملائكة من القليل الخارج عن هذا الكثير، ولو سلمنا ذلك فليس فيما خرج عن هذا الكثير ما يفيد أنه أفضل من بني آدم، بل غاية ما فيه أنه لم يكن الإنسان مفضلاً عليه، فيحتمل أن يكون مساوياً للإنسان، ويحتمل أن يكون أفضل منه، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال، والتأكيد بقوله: "تفضيلاً" يدل على عظم هذا التفضيل وأنه بمكان مكين، فعلى بني آدم أن يتلقوه بالشكر ويحذروا من كفرانه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "يزجي" قال: يجري، وأخرجوا عن قتادة قال: يسيرها في البحر. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: "حاصباً" قال: مطر الحجارة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال: حجارة من السماء. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس "قاصفاً من الريح" قال: التي تغرق. وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال: القاصف والعاصف في البحر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "قاصفاً" قال: عاصفاً، وفي قوله: "ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً" قال: نصيراً. وأخرج الطبراني والبيهقي في الشعب والخطيب في تاريخه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم، قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: ولا الملائكة، الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر" وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن عمرو موقوفاً قال: وهو الصحيح. وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: المؤمن أكرم على الله من ملائكته. وأخرج الطبراني عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة قالت يا رب أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة، قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان". وأخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة. وإسناد الطبراني هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، حدثنا حجاج ابن محمد، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرج ابن عساكر من طريق عروة بن رويم قال: حدثني أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث ابن عمرو الأول مع زيادة. وأخرج نحوه البيهقي أيضاً في الأسماء والصفات من وجه آخر عن عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس في قوله: "ولقد كرمنا بني آدم" قال: جعلناهم يأكلون بأيديهم وسائر الخلق يأكلون بأفواههم. وأخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكرامة الأكل بالأصابع".

قوله: 71- "يوم ندعوا كل أناس بإمامهم" قال الزجاج: يعني يوم القيامة، وهو منصوب على معنى اذكر يوم ندعوا. وقرئ يدعو بالياء التحتية على البناء للفاعل ويدعى على البناء للمفعول، والباء في بإمامهم للإلصاق كما تقول: أدعوك باسمك، ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف هو حال، والتقدير: ندعو كل أناس متلبسين بإمامهم أي يدعون وإمامهم فيهم نحو ركب بجنوده، والأول أولى والإمام في اللغة كل ما يؤتم به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب. وقد اختلف المفسرون في تعيين الإمام الذي تدعى كل أناس به، فقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك إنه كتاب كل إنسان الذي فيه عمله: أي يدعي كل إنسان بكتاب عمله، ويؤيد هذا قوله: "فأما من أوتي كتابه" الآية، وقال ابن زيد الإمام: هو الكتاب المنزل عليهم فيدعى أهل التوراة بالتوراة، وأهل الإنجيل بالإنجيل، وأهل القرآن بالقرآن، فيقال: يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل يا أهل القرآن. وقال مجاهد وقتادة: إمامهم نبيهم فيقال هاتوا متبعي إبراهيم، هاتوا متبعي موسى، هاتوا متبعي عيسى، هاتوا متبعي محمد، وبه قال الزجاج. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، المراد بالإمام إمام عصرهم، فيدعي أهل كل عصر بإمامهم الذي كانوا يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. وقال الحسن وأبو العالية: المراد بإمامهم أعمالهم، فيقال مثلاً: أين المجاهدون أين الصابرون أين الصائمون اين المصلون؟ ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة. وقال أبو عبيدة، المراد بإمامهم صاحب مذهبهم، فيقال مثلاً: أين التابعون للعالم فلان بن فلان، وهذا من البعد بمكان. وقال محمد بن كعب: بإمامهم بأمهاتهم، على أن إمام جمع أم كخف وخفاف، وهذا بعيد جداً. وقيل الإمام هو كل خلق يظهر من الإنسان حسن كالعلم والكرم والشجاعة، أو قبيح كأضدادها، فالداعي إلى تلك الأفعال خلق باطن هو كالإمام ذكر معناه الرازي في تفسيره "فمن أوتي كتابه بيمينه" من أولئك المدعوين، وتخصيص اليمين بالذكر للتشريف والتبشير "فأولئك" الإشارة إلى من باعتبار معناه. قيل ووجه الجمع الإشارة إلى أنهم مجتمعون على شأن جليل، أو الإشعار بأن قراءتهم لكتبهم تكون على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد " يقرؤون كتابهم " الذي أوتوه " ولا يظلمون فتيلا " أي لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل، وهو القشرة التي في شق النواة، أو هو عبارة عن أقل شيء.

ولم يذكر أصحاب الشمال تصريحاً، ولكنه ذكر سبحانه ما يدل على حالهم القبيح فقال: 72- "ومن كان في هذه أعمى" أي من كان من المدعوين في هذه الدنيا أعمى: أي فاقد البصيرة. قال النيسابوري: لا خلاف أن المراد بهذا العمى عمى القلب، وأما قوله: "فهو في الآخرة أعمى" فيحتمل أن يراد به عمى البصر كقوله: " ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا " وفي هذا زيادة العقوبة، ويحتمل أن يراد عمى القلب. وقيل المراد بالآخرة عمل الآخرة: أي فهو في عمل، أو في أمر الآخرة أعمى، وقيل المراد من عمي عن النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى، وقيل من كان في الدنيا التي تقبل فيها التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى، وقيل من كان في الدنيا أعمى عن حجج الله فهو في الآخرة أعمى. وقد قيل إن قوله: "فهو في الآخرة أعمى" أفعل تفضيل: أي أشد عمى وهذا مبني على أنه من عمي القلب إذ لا يقال ذلك في عمى العين. قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقه بمنزلة اليد والرجل، فلا يقال ما أعماه كما لا يقال ما أيداه. وقال الأخفش: لا يقال فيه ذلك لأنه أكثر من أحرف. وقد حكى الفراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول ما أسود شعره، ومن ذلك قول الشاعر: أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ والبحث مستوفى في النحو. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف "أعمى" بالإمالة في الموضعين وقرأهما أبو عمرو ويعقوب والباقون بغير إمالة، وأمال أبو عبيد الأول دون الثاني "وأضل سبيلاً" يعني أن هذا أضل سبيلاً من الأعمى لكونه لا يجد طريقاً إلى الهداية، بخلاف الأعمى فقد يهتدي في بعض الأحوال.

ثم لما عدد سبحانه في الآيات المتقدمة أقسام النعم على بني آدم أردفه بما يجري مجرى التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء فقال: 73- "وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك" إن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية، والمعنى: وإن الشأن قاربوا أن يخدعوك فاتنين، وأصل الفتنة الاختبار، ومنه فتن الصائغ الذهب، ثم استعمل في كل من أزال الشيء عن حده وجهته، وذلك لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن وافتراء على الله سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك "عن الذي أوحينا إليك" من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد "لتفتري علينا غيره" لتتقول علينا غير الذي أوحينا إليك مما اقترحه عليك كفار قريش "وإذا لاتخذوك خليلاً" أي لو اتبعت أهواءهم لاتخذوك خليلاً لهم: أي والوك وصافوك، مأخوذ من الخلة بفتح الخاء.

74- "ولولا أن ثبتناك" على الحق وعصمناك عن موافقتهم "لقد كدت تركن إليهم" لقاربت أن تميل إليهم أدنى ميل، والركون هو الميل اليسير، ولهذا قال: "شيئاً قليلاً" لكن أدركته صلى الله عليه وسلم العصمة فمنعته من أن يقرب من أدنى مراتب الركون إليهم، فضلاً عن نفس الركون، وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما هم بأجابتهم، ذكر معناه القشيري وغيره، وقيل المعنى: وإن كادوا ليخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم، فنسب فعلهم إليه مجازاً واتساعاص كما تقول للرجل: كدت تقتل نفسك: أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت، ذكر معناه المهدوي.

ثم توعده سبحانه في ذلك أشد الوعيد فقال: 75- "إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات" أي لو قاربت أن تركن إليهم، أي مثلي ما يعذب به غيرك ممن يفعل هذا الفعل في الدارين، والمعنى: عذاباً ضعفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات: أي مضاعفاً، ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأضيفت، وذلك لأن خطأ العظيم عظيم كما قال سبحانه: "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين" وضعف الشيء مثلاه، وقد يكون الضعف النصيب كقوله: "لكل ضعف" أي نصيب. قال الرازي: حاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك وعقدت على الركون همك لاستحققت تضعيف العذاب عليك في الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة "ثم لا تجد لك علينا نصيراً" ينصرك فيدفع عنك هذا العذاب. قال النيسابوري: اعلم أن القرب من الفتنة لا يدل على الوقوع فيها، والتهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليها، فلا يلزم من الآية طعن في العصمة.

الصفحة رقم 289 من المصحف تحميل و استماع mp3