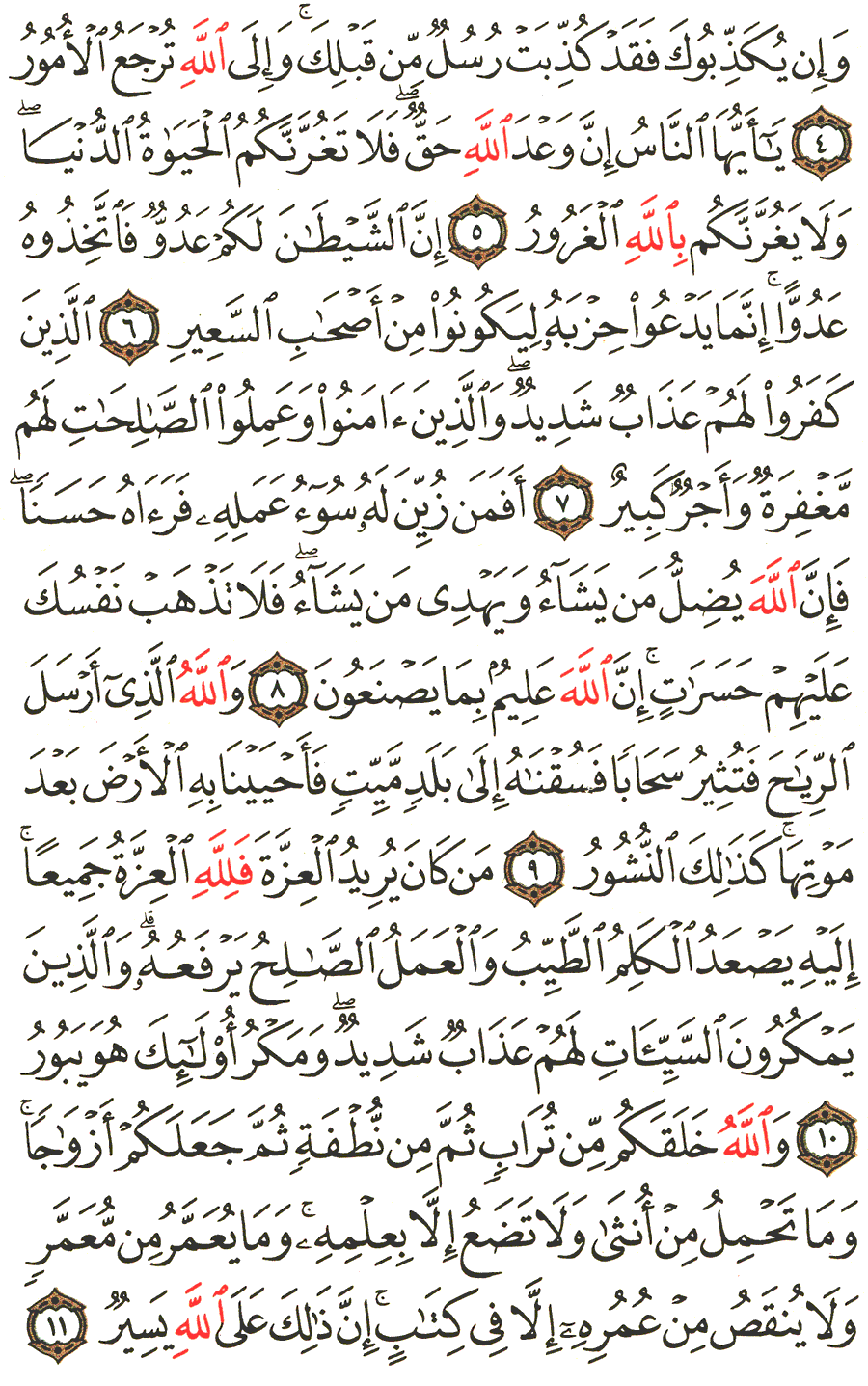

سورة فاطر | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 435 من المصحف

ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال: 4- "إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً" أي فعادوه بطاعة الله ولا تطيعوه في معاصي الله. ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم فقال: "إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير" أي إنما يدعو أشياعه وأتباعه والمطيعين له إلى معاصي الله سبحانه لأجل أن يكونوا من أهل النار.

ومحل الموصول في قوله: 5- "الذين كفروا لهم عذاب شديد" الرفع على الابتداء، ولهم عذاب شديد خبره، أو الرفع على البدل من فاعل يكونوا، أو النصب علىالبدل من حزبه، أو النعت له، أو إضمار فعل يدل على الذم، لأنه سبحانه بعد ذكر عداوة الشيطان ودعائه لحزبه ذكر حال الفريقين من المطيعين له والعاصين عليه فالفريق الأول قال "لهم عذاب شديد" والفريق الآخر قال فيه "والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير" أي يغفر الله لهم بسبب الإيمان والعمل الصالح، ويعطيهم أجراً كبيراً وهو الجنة.

6- "أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً" هذه الجملة مستأنفة لتقرير ما سبق من ذكر التفاوت بين الفريقين، و من في موضع رفع بالابتداء وخبره محذوف. قال الكسائي: والتقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات. قال: ويدل عليه قوله: "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات" قال: وهذا كلام عربي ظريف لا يعرفه إلا القليل. وقال الزجاج: تقديره كمن هداه، وقدره غيرهما كمن لم يزين له، وهذا أولى لموافقته لفظاً ومعنى، وقد وهم صاحب الكشاف، فحكى عن الزجاج ما قاله الكسائي. قال النحاس: والذي قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية لما ذكره من الدلالة على المحذوف، والمعنى: أن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن شدة الاغتنام بهم والحزن عليهم كما قال: "فلعلك باخع نفسك" وجملة "فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء" مقررة لما قبلها: أي يضل من يشاء أن يضله ويهدي من يشاء أن يهديه "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات" قرأ الجمهور بفتح الفوقية والهاء مسنداً إلى النفس، فتكون من باب: لا أرينك ها هنا. وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن محيصن والأشهب بضم التاء وكسر الهاء، ونصب "نفسك" وانتصاب "حسرات" على أنه علة: أي للحسرات، ويجوز أن ينتصب على الحال كأنها صارت كلها حسرات لفرط التحسر كما روي عن سيبويه. وقال المبرد: إنا تمييز. والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر "إن الله عليم بما يصنعون" لا يخفى عليه من أفعالهم وأقوالهم خافية، والجملة تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من الوعيد الشديد. وقد أخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما، أنا فطرتها، يقول: ابتدأتها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: "فاطر السموات" بديع السموات. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله: "يزيد في الخلق ما يشاء" قال: الصوت الحسن. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: "ما يفتح الله للناس من رحمة" الآية قال: ما يفتح الله للناس من باب توبة "فلا ممسك لها" هم يتوبون إن شاءوا أو إن أبوا، وما أمسك من باب توبة "فلا مرسل له من بعده" وهم لا يتوبون. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال: يقول ليس لك من الأمر شيء. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: "لهم مغفرة وأجر كبير" قال: كل شيء في القرآن لهم مغفرة وأجر كبير، ورزق كريم فهو الجنة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة والحسن في قوله: "أفمن زين له سوء عمله" قال: الشيطان زين لهم هي والله الضلالات "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات" أي لا تحزن عليهم.

ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه وعظيم قدرته، ليتفكروا في ذلك وليعتبروا به، فقال: 9- "والله الذي أرسل الرياح" قرأ الجمهور: "الرياح"، وقرأ ابن كثير وابن محيصن والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي "الريح" بالإفراد "فتثير سحاباً" جاء بالمضارع بعد الماضي استحضاراً للصورة، لأن ذلك أدخل في اعتبار المعتبرين، ومعنى كونها: تثير السحاب أنها تزعجه من حيث هو "فسقناه إلى بلد ميت" قال أبو عبيدة: سبيله فتسوقه، لأنه قال: فتثير سحاباً. قيل النكتة في التعبير بالماضيين بعد المضارع: الدلالة على التحقق. قال المبرد ميت وميت واحد، وقال هذا قول البصريين، وأنشد: ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء "فأحيينا به الأرض" أي أحيينا بالمطر الأرض بإنبات ما ينبت فيها، وإن لم يتقدم ذكر المطر فالسحاب يدل عليه، أو أحيينا بالسحاب، لأنه سبب المطر "بعد موتها" أي بعد يبسها، استعار الإحياء للنبات والموت لليبس "كذلك النشور" أي كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتها، والنشور: البعث، من نشر الإنسان نشوراً، والكاف في محل رفع على الخبرية: أي مثل إحياء موات الأرض إحياء الأموات، فكيف تنكرونه وقد شاهدتم غر مرة ما هو مثله وشبيهه به.

10- "من كان يريد العزة" قال الفراء معناه من كان علم العزة لمن هي؟ فإنها لله جميعاً. وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله، فجعل معنى فلله العزة: الدعاء إلى طاعة من له العزة، كما يقال من أراد المال فالمال لفلان: أي فليطلبه من عنده. وقال الزجاج: تقديره من كان يريد بعبادة الله العزة، والعزة له سبحانه، فإن الله عز وجل يعزه في الدنيا والآخرة. وقيل المراد بقوله: "من كان يريد العزة" المشركون، فإنهم كانوا يتعززون بعبادة الأصنام: كقوله: "واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً" وقيل المراد: الذين كانوا يتعززون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم "الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة" الآية "فلله العزة جميعاً" أي فليطلبها منه لا من غيره، والظاهر في معنى الآية: أن من كان يريد العزة ويطلبها فليطلبها من الله عز وجل: فلله العزة جميعاً، ليس لغيره منها شيء، فتشمل الآية كل من طلب العزة، ويكون المقصود بها التنبيه لذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة، ومن أي جهة تطلب؟ "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه" أي إلى الله يصعد لا إلى غيره، ومعنى صعوده إليه قبوله له، أو صعود الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف، وخص الكلم الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه، وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيباً من ذكر لله، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وتلاوة وغير ذلك، فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيد، أو بالتحميد والتمجيد. وقيل المراد بصعوده صعوده إلى سماء الدنيا. وقيل المراد بصعوده علم الله به، ومعنى "والعمل الصالح يرفعه" أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، كما قال الحسن وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبو العالية والضحاك، ووجه أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح. وقيل إن فاعل يرفعه هو الكلم الطيب، ومفعوله العمل الصالح، ووجهه أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد والإيمان. وقيل إن فاعل يرفعه ضمير يعود إلى الله عز وجل. والمعنى: أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب، لأن العمل يحقق الكلام. وقيل والعمل الصالح يرفع صاحبه، وهو الذي أراد العزة. وقال قتادة: المعنى أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه: أي يقبله، فيكون قوله: "والعمل الصالح" على هذا مبتدأ خبره يرفعه، وكذا على قول من قال يرفع صاحبه. قرأ الجمهور "يصعد" من صعد الثلاثي. و "الكلم الطيب" بالرفع على الفاعلية. وقرأ علي وابن مسعود يصعد بضم حرف المضارعة من أصعد، والكلم الطيب بالنصب على المفعولية وقرأ الضحاك على البناء للمفعول وقرأ الجمهور "الكلم" وقرأ أبو عبد الرحمن الكلام وقرأ الجمهور "والعمل الصالح" بالرفع على العطف أو على الابتداء. وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى بن عمر بالنصب على الاشتغال "والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد" انتصاب السيئات على أنها صفة لمصدر محذوف: أي يمكرون المكرات السيئات وذلك لأن مكر لازم، ويجوز أن يضمن يمكرون معنى يكسبون، فتكون السيئات مفعولاً به. قال مجاهد وقتادة: هم أهل الرياء. وقال أبو العالية: هم الذين مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في دار الندوة. وقال الكلبي: هم الذين يعملون السيئات في الدنيا. وقال مقاتل: هم المشركون، ومعنى "لهم عذاب شديد" لهم عذاب بالغ الغاية في الشدة "ومكر أولئك هو يبور" أي يبطل ويهلك، ومنه "وكنتم قوماً بوراً" والمكر في الأصل: الخديعة والاحتيال، والإشارة بقوله: "أولئك" إلى الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال في تفسير مكرهم، وجملة "هو يبور" خبر مكر أولئك.

ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر على البعث والنشور فقال: 11- "والله خلقكم من تراب" أي خلقكم ابتداءً في ضمن خلق أبيكم آدم من تراب. وقال قتادة: يعني آدم، والتقدير على هذا: خالق أباكم الأول، وأصلكم الذي ترجعون إليه من تراب "ثم من نطفة" أخرجها من ظهر آبائكم "ثم جعلكم أزواجاً" أي زوج بعضكم ببعض، فالذكر زوج الأنثى، أو جعلكم أصنافاً ذكراناً وإناثاً "وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه" أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره "وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب" أي ما يطول عمر أحد، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب: أي في اللوح المحفوظ قال الفراء: يريد آخر غير الأول، فكنى عنه بالضمير كأنه الأول لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول كأنه قال: ولا ينقص من عمر معمر، فالكناية في عمره ترجع إلى آخر غير الأول، ومثله قولك عندي درهم ونصفه: أي نصف آخر. قيل إنما سمي معمراً باعتبار مصيره إليه. والمعنى: وما يمد في عمر أحد ولا ينقص من عمر أحد، لكن لا على معنى لا ينقص من عمره بعد كونه زائداً، بل على معنى أنه لا يجعل من الابتداء ناقصاً إلا وهو في كتاب. قال سعيد بن جبير: وما يعمر من معمر إلا كتب عمره: كم هو سنة، كم هو شهراً، كم هو يوماً، كم هو ساعة، ثم يكتب في كتاب آخر نقص من عمره ساعة، نقص من عمره يوم، نقص من عمره شهر، نقص من عمره سنة حتى يستوفي أجله، فما مضى من أجله فهو النقصان، وما يستقبل، فهو الذي يعمره. وقال قتادة: المعمر من بلغ ستين سنة، والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة. وقيل المعنى: إن الله كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع، ودونه إن عصى فأيهما بلغ فهو في كتاب، والضمير على هذا يرجع إلى معمر. وقيل المعنى: وما يعمر من معمر إلى الهرم، ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا في كتاب: أي بقضاء الله، قاله الضحاك، واختاره النحاس. قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل، والأولى أن يقال الظاهر النظم القرآني أن تطويل العمر وتقصيره: هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي التطويل، وأسباب تقتضي التقصير. فمن أسباب التطويل: ما ورد في صلة الرحم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ومن أسباب التقصير الاستكثار من معاصي الله عز وجل، فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلاً سبعين سنة، فقد يزيد الله له عليها إذا فعل أسباب الزيادة، وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان، والكل في كتاب مبين فلا تخالف بين هذه الآية، وبين قوله سبحانه: "فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" ويؤيد هذا قوله سبحانه: "يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" وقد قدمنا في تفسيرها ما يزيد ما ذكرنا هنا وضوحاً وبياناً. قرأ الجمهور "ينقص" مبنياً للمفعول. وقرأ يعقوب وسلام وروي عن أبي عمرو "ينقص" مبنياً للفاعل. وقرأ الجمهور "من عمره" بضم الميم. وقرأ الحسن والأعرج والزهري بسكونها، والإشارة بقوله: "إن ذلك" إلى ما سبق من الخلق وما بعده "على الله يسير" لا يصعب عليه من شيء، ولا يعزب عنه كثير ولا قليل، ولا كبير ولا صغير.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 435

434ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال: 4- "إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً" أي فعادوه بطاعة الله ولا تطيعوه في معاصي الله. ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم فقال: "إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير" أي إنما يدعو أشياعه وأتباعه والمطيعين له إلى معاصي الله سبحانه لأجل أن يكونوا من أهل النار.

ومحل الموصول في قوله: 5- "الذين كفروا لهم عذاب شديد" الرفع على الابتداء، ولهم عذاب شديد خبره، أو الرفع على البدل من فاعل يكونوا، أو النصب علىالبدل من حزبه، أو النعت له، أو إضمار فعل يدل على الذم، لأنه سبحانه بعد ذكر عداوة الشيطان ودعائه لحزبه ذكر حال الفريقين من المطيعين له والعاصين عليه فالفريق الأول قال "لهم عذاب شديد" والفريق الآخر قال فيه "والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير" أي يغفر الله لهم بسبب الإيمان والعمل الصالح، ويعطيهم أجراً كبيراً وهو الجنة.

6- "أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً" هذه الجملة مستأنفة لتقرير ما سبق من ذكر التفاوت بين الفريقين، و من في موضع رفع بالابتداء وخبره محذوف. قال الكسائي: والتقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات. قال: ويدل عليه قوله: "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات" قال: وهذا كلام عربي ظريف لا يعرفه إلا القليل. وقال الزجاج: تقديره كمن هداه، وقدره غيرهما كمن لم يزين له، وهذا أولى لموافقته لفظاً ومعنى، وقد وهم صاحب الكشاف، فحكى عن الزجاج ما قاله الكسائي. قال النحاس: والذي قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية لما ذكره من الدلالة على المحذوف، والمعنى: أن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن شدة الاغتنام بهم والحزن عليهم كما قال: "فلعلك باخع نفسك" وجملة "فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء" مقررة لما قبلها: أي يضل من يشاء أن يضله ويهدي من يشاء أن يهديه "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات" قرأ الجمهور بفتح الفوقية والهاء مسنداً إلى النفس، فتكون من باب: لا أرينك ها هنا. وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن محيصن والأشهب بضم التاء وكسر الهاء، ونصب "نفسك" وانتصاب "حسرات" على أنه علة: أي للحسرات، ويجوز أن ينتصب على الحال كأنها صارت كلها حسرات لفرط التحسر كما روي عن سيبويه. وقال المبرد: إنا تمييز. والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر "إن الله عليم بما يصنعون" لا يخفى عليه من أفعالهم وأقوالهم خافية، والجملة تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من الوعيد الشديد. وقد أخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما، أنا فطرتها، يقول: ابتدأتها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: "فاطر السموات" بديع السموات. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله: "يزيد في الخلق ما يشاء" قال: الصوت الحسن. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: "ما يفتح الله للناس من رحمة" الآية قال: ما يفتح الله للناس من باب توبة "فلا ممسك لها" هم يتوبون إن شاءوا أو إن أبوا، وما أمسك من باب توبة "فلا مرسل له من بعده" وهم لا يتوبون. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال: يقول ليس لك من الأمر شيء. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: "لهم مغفرة وأجر كبير" قال: كل شيء في القرآن لهم مغفرة وأجر كبير، ورزق كريم فهو الجنة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة والحسن في قوله: "أفمن زين له سوء عمله" قال: الشيطان زين لهم هي والله الضلالات "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات" أي لا تحزن عليهم.

ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه وعظيم قدرته، ليتفكروا في ذلك وليعتبروا به، فقال: 9- "والله الذي أرسل الرياح" قرأ الجمهور: "الرياح"، وقرأ ابن كثير وابن محيصن والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي "الريح" بالإفراد "فتثير سحاباً" جاء بالمضارع بعد الماضي استحضاراً للصورة، لأن ذلك أدخل في اعتبار المعتبرين، ومعنى كونها: تثير السحاب أنها تزعجه من حيث هو "فسقناه إلى بلد ميت" قال أبو عبيدة: سبيله فتسوقه، لأنه قال: فتثير سحاباً. قيل النكتة في التعبير بالماضيين بعد المضارع: الدلالة على التحقق. قال المبرد ميت وميت واحد، وقال هذا قول البصريين، وأنشد: ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء "فأحيينا به الأرض" أي أحيينا بالمطر الأرض بإنبات ما ينبت فيها، وإن لم يتقدم ذكر المطر فالسحاب يدل عليه، أو أحيينا بالسحاب، لأنه سبب المطر "بعد موتها" أي بعد يبسها، استعار الإحياء للنبات والموت لليبس "كذلك النشور" أي كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتها، والنشور: البعث، من نشر الإنسان نشوراً، والكاف في محل رفع على الخبرية: أي مثل إحياء موات الأرض إحياء الأموات، فكيف تنكرونه وقد شاهدتم غر مرة ما هو مثله وشبيهه به.

10- "من كان يريد العزة" قال الفراء معناه من كان علم العزة لمن هي؟ فإنها لله جميعاً. وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله، فجعل معنى فلله العزة: الدعاء إلى طاعة من له العزة، كما يقال من أراد المال فالمال لفلان: أي فليطلبه من عنده. وقال الزجاج: تقديره من كان يريد بعبادة الله العزة، والعزة له سبحانه، فإن الله عز وجل يعزه في الدنيا والآخرة. وقيل المراد بقوله: "من كان يريد العزة" المشركون، فإنهم كانوا يتعززون بعبادة الأصنام: كقوله: "واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً" وقيل المراد: الذين كانوا يتعززون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم "الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة" الآية "فلله العزة جميعاً" أي فليطلبها منه لا من غيره، والظاهر في معنى الآية: أن من كان يريد العزة ويطلبها فليطلبها من الله عز وجل: فلله العزة جميعاً، ليس لغيره منها شيء، فتشمل الآية كل من طلب العزة، ويكون المقصود بها التنبيه لذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة، ومن أي جهة تطلب؟ "إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه" أي إلى الله يصعد لا إلى غيره، ومعنى صعوده إليه قبوله له، أو صعود الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف، وخص الكلم الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه، وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيباً من ذكر لله، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وتلاوة وغير ذلك، فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيد، أو بالتحميد والتمجيد. وقيل المراد بصعوده صعوده إلى سماء الدنيا. وقيل المراد بصعوده علم الله به، ومعنى "والعمل الصالح يرفعه" أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، كما قال الحسن وشهر بن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبو العالية والضحاك، ووجه أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح. وقيل إن فاعل يرفعه هو الكلم الطيب، ومفعوله العمل الصالح، ووجهه أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد والإيمان. وقيل إن فاعل يرفعه ضمير يعود إلى الله عز وجل. والمعنى: أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب، لأن العمل يحقق الكلام. وقيل والعمل الصالح يرفع صاحبه، وهو الذي أراد العزة. وقال قتادة: المعنى أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه: أي يقبله، فيكون قوله: "والعمل الصالح" على هذا مبتدأ خبره يرفعه، وكذا على قول من قال يرفع صاحبه. قرأ الجمهور "يصعد" من صعد الثلاثي. و "الكلم الطيب" بالرفع على الفاعلية. وقرأ علي وابن مسعود يصعد بضم حرف المضارعة من أصعد، والكلم الطيب بالنصب على المفعولية وقرأ الضحاك على البناء للمفعول وقرأ الجمهور "الكلم" وقرأ أبو عبد الرحمن الكلام وقرأ الجمهور "والعمل الصالح" بالرفع على العطف أو على الابتداء. وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى بن عمر بالنصب على الاشتغال "والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد" انتصاب السيئات على أنها صفة لمصدر محذوف: أي يمكرون المكرات السيئات وذلك لأن مكر لازم، ويجوز أن يضمن يمكرون معنى يكسبون، فتكون السيئات مفعولاً به. قال مجاهد وقتادة: هم أهل الرياء. وقال أبو العالية: هم الذين مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في دار الندوة. وقال الكلبي: هم الذين يعملون السيئات في الدنيا. وقال مقاتل: هم المشركون، ومعنى "لهم عذاب شديد" لهم عذاب بالغ الغاية في الشدة "ومكر أولئك هو يبور" أي يبطل ويهلك، ومنه "وكنتم قوماً بوراً" والمكر في الأصل: الخديعة والاحتيال، والإشارة بقوله: "أولئك" إلى الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال في تفسير مكرهم، وجملة "هو يبور" خبر مكر أولئك.

ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر على البعث والنشور فقال: 11- "والله خلقكم من تراب" أي خلقكم ابتداءً في ضمن خلق أبيكم آدم من تراب. وقال قتادة: يعني آدم، والتقدير على هذا: خالق أباكم الأول، وأصلكم الذي ترجعون إليه من تراب "ثم من نطفة" أخرجها من ظهر آبائكم "ثم جعلكم أزواجاً" أي زوج بعضكم ببعض، فالذكر زوج الأنثى، أو جعلكم أصنافاً ذكراناً وإناثاً "وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه" أي لا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره "وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب" أي ما يطول عمر أحد، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب: أي في اللوح المحفوظ قال الفراء: يريد آخر غير الأول، فكنى عنه بالضمير كأنه الأول لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول كأنه قال: ولا ينقص من عمر معمر، فالكناية في عمره ترجع إلى آخر غير الأول، ومثله قولك عندي درهم ونصفه: أي نصف آخر. قيل إنما سمي معمراً باعتبار مصيره إليه. والمعنى: وما يمد في عمر أحد ولا ينقص من عمر أحد، لكن لا على معنى لا ينقص من عمره بعد كونه زائداً، بل على معنى أنه لا يجعل من الابتداء ناقصاً إلا وهو في كتاب. قال سعيد بن جبير: وما يعمر من معمر إلا كتب عمره: كم هو سنة، كم هو شهراً، كم هو يوماً، كم هو ساعة، ثم يكتب في كتاب آخر نقص من عمره ساعة، نقص من عمره يوم، نقص من عمره شهر، نقص من عمره سنة حتى يستوفي أجله، فما مضى من أجله فهو النقصان، وما يستقبل، فهو الذي يعمره. وقال قتادة: المعمر من بلغ ستين سنة، والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة. وقيل المعنى: إن الله كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع، ودونه إن عصى فأيهما بلغ فهو في كتاب، والضمير على هذا يرجع إلى معمر. وقيل المعنى: وما يعمر من معمر إلى الهرم، ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا في كتاب: أي بقضاء الله، قاله الضحاك، واختاره النحاس. قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل، والأولى أن يقال الظاهر النظم القرآني أن تطويل العمر وتقصيره: هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي التطويل، وأسباب تقتضي التقصير. فمن أسباب التطويل: ما ورد في صلة الرحم عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ومن أسباب التقصير الاستكثار من معاصي الله عز وجل، فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلاً سبعين سنة، فقد يزيد الله له عليها إذا فعل أسباب الزيادة، وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان، والكل في كتاب مبين فلا تخالف بين هذه الآية، وبين قوله سبحانه: "فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" ويؤيد هذا قوله سبحانه: "يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" وقد قدمنا في تفسيرها ما يزيد ما ذكرنا هنا وضوحاً وبياناً. قرأ الجمهور "ينقص" مبنياً للمفعول. وقرأ يعقوب وسلام وروي عن أبي عمرو "ينقص" مبنياً للفاعل. وقرأ الجمهور "من عمره" بضم الميم. وقرأ الحسن والأعرج والزهري بسكونها، والإشارة بقوله: "إن ذلك" إلى ما سبق من الخلق وما بعده "على الله يسير" لا يصعب عليه من شيء، ولا يعزب عنه كثير ولا قليل، ولا كبير ولا صغير.

الصفحة رقم 435 من المصحف تحميل و استماع mp3