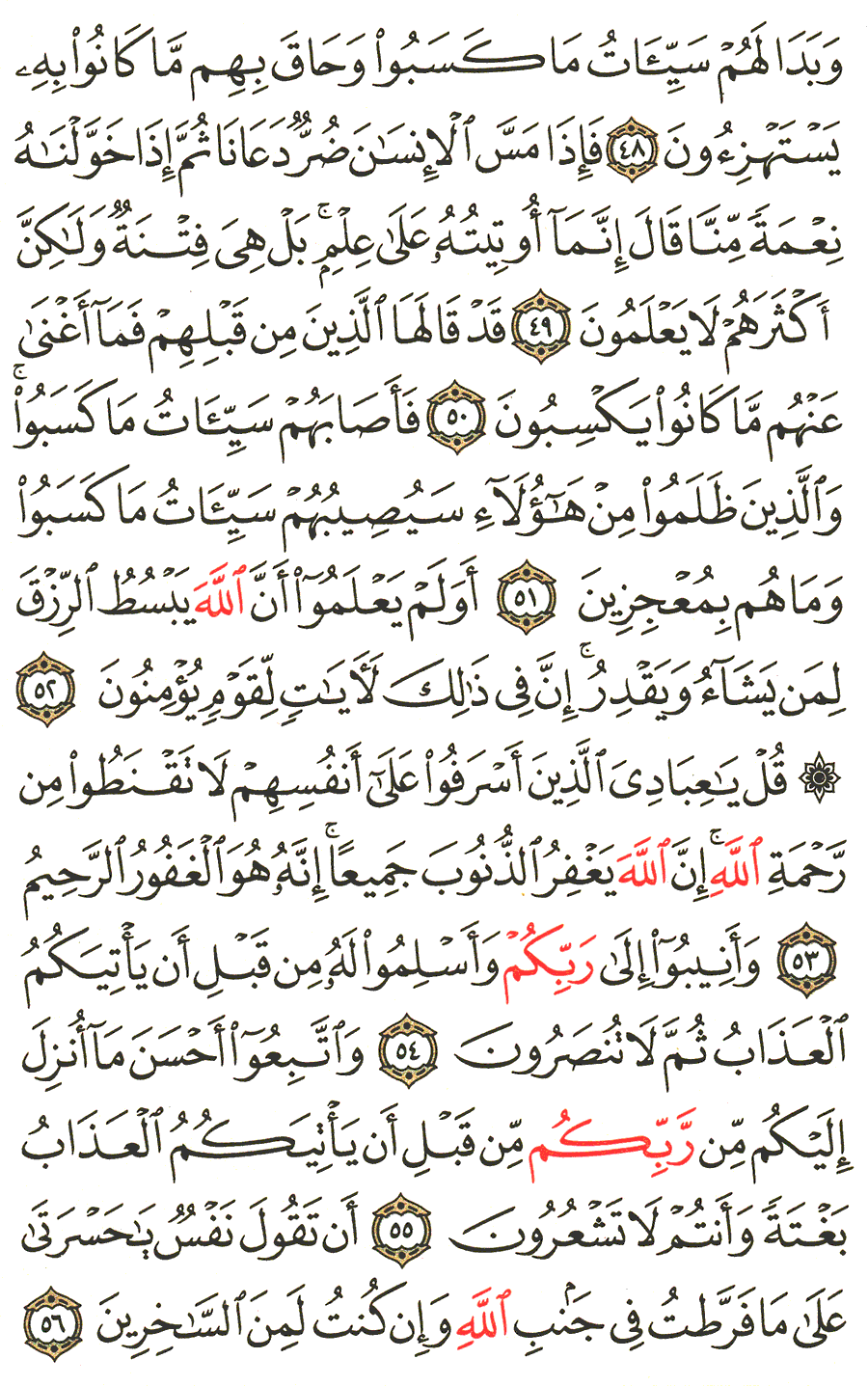

سورة الزمر | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 464 من المصحف

48- "وبدا لهم سيئات ما كسبوا" أي مساوئ أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله، وما يحتمل أن تكون مصدرية: أي سيئات كسبهم، وأن تكون موصولة: أي سيئات الذي كسبوه "وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون" أي أحاط بهم ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من الإنذار الذي كان ينذرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "وإذا ذكر الله وحده اشمأزت" الآية قال: قست ونفرت "قلوب" هؤلاء الأربعة " الذين لا يؤمنون بالآخرة " أبو جهل بن هشام والوليد بن عقبة وصفوان وأبي بن خلف "وإذا ذكر الذين من دونه" اللات والعزى: "إذا هم يستبشرون". وأخرج مسلم وأبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات عن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم".

قوله: 49- "فإذا مس الإنسان" المراد بالإنسان هنا الجنس باعتبار بعض أفراده أو غالبها، وقيل المراد به الكفار فقط والأول أولى، ولا يمنع من حمله على الجنس خصوص سببه، لأن الاعتبار بعموم اللفظ وفاء بحق النظم القرآني ووفاء بمدلوله، والمعنى: أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا مسه ضر من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع إليه في رفعه ودفعه "ثم إذا خولناه نعمة منا" أي أعطيناه نعمة كائنة من عندنا "قال إنما أوتيته على علم" مني بوجوه المكاسب، أو على خير عندي، أو على علم من الله بفضلي. وقال الحسن: على علم علمني الله إياه، وقيل قد علمت أني إذا أوتيت هذا في الدنيا أن لي عند الله منزلة وجاء بالضمير في أوتيته مذكراً مع كونه راجعاً إلى النعمة لأنها بمعنى الإنعام. وقيل إن الضمير عائد إلى ما، وهي موصولة، والأول أولى "بل هي فتنة" هذا رد لما قاله أي ليس ذلك الذي أعطيناك لما ذكرت، بل هو محنة لك واختبار لحالك أتشكر أم تكفر؟ قال الفراء: أنث الضمير في قوله هي لتأنيث الفتنة، ولو قال بل هو فتنة لجاز. وقال النحاس: بل عطيته فتنة. وقيل تأنيث الضمير باعتبار لفظ الفتنة، وتذكير الأول في قوله أوتيته باعتبار معناها "ولكن أكثرهم لا يعلمون" أن ذلك استدراج لهم من الله وامتحان لما عندهم من الشكر أو الكفر.

50- "قد قالها الذين من قبلهم" أي قال هذه الكلمة التي قالوها وهي قولهم: إنما أوتيته على علم الذين من قبلهم كقارون وغيره، فإن قارون قال: "إنما أوتيته على علم عندي"، "فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون" يجوز أن تكون ما هذه نافية: أي لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئاً، وأن تكون استفهامية: أي أي شيء أغنى عنهم ذلك.

51- "فأصابهم سيئات ما كسبوا" أي جزاء سيئات كسبهم، أو أصابهم سيئات هي جزاء كسبهم، وسمي الجزاء سيئات لوقوعها في مقابلة سيئاتهم، فيكون ذلك من باب المشاكلة كقوله: "وجزاء سيئة سيئة مثلها"، ثم أوعد سبحانه الكفار في عصره فقال: "والذين ظلموا من هؤلاء" الموجودين من الكفار "سيصيبهم سيئات ما كسبوا" كما أصاب من قبلهم، وقد أصابهم في الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل والأسر والقهر "وما هم بمعجزين" أي يفائتين على الله بل مرجعهم إليه يصنع بهم ما شاء من العقوبة.

52- " أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء " أي يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له "ويقدر" أي يقبضه لمن يشاء أن يقبضه ويضيقه عليه. قال مقاتل: وعظهم الله ليعتبروا في توحيده، وذلك حين مطروا بعد سبع سنين، فقال: أو لم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء "إن في ذلك لآيات" أي في ذلك المذكور لدلالات عظيمة وعلامات الوعيد عقبة بذكر سعة رحمته وعظيم مغفرته.

وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بذلك فقال: 53- "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله" المراد بالإسراف الإفراط في المعاصي والاستكثار منها. ومعنى لا تقنطوا: لا تيأسوا من رحمة الله من مغفرته. ثم لما نهاهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك ويرفعه ويجعل الرجاء مكان القنوط فقال: "إن الله يغفر الذنوب جميعاً". واعلم أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه لاشتمالها على أعظم بشارة، فإنه أولاً أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب، ثم جاء بما لا يبقى بعده شك ولا يتخالج القلب عند سماعه ظن، فقال: "إن الله يغفر الذنوب" فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده، فهو في قوة إن الله يغفر كل ذنب كائناً ما كان، إلا ما أخرجه النص القرآني وهو الشرك "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" ثم لم يكتف بما أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب، بل أكد ذلك بقوله: "جميعاً" فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين في رجائه. الخالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب، ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفو الملتدئين به في مغفرة ذنوبهم وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلاً إنه هو الغفور الرحيم. أي كثير المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهما، فمن أبى هذا التفضل العظيم والعطاء الجسيم، وظن أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به، فقد ركب أعظم الشطط وغلط أقبح الغلط، فإن التبشير وعدم التقنيط الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز، والمسلك الذي سلكه رسوله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه من قوله "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا". وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وهو أن كل ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له، على أنه يمكن أن يقال إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً يدل على أنه يشاء غفرانها جميعاً، وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل المذنبين من المسلمين فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية. وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقييد هذه الآية بالتوبة وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات. فهو جمع بين الضب والنون، وبين الملاح والحادي، وعلى نفسها براقش تجني، ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبية لم يكن لها كثير موقع، فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجاع المسلمين، وقد قال "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" فلو كانت التوبة قيداً في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة، وقد قال سبحانه: "وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم" قال الواحدي: المفسرون كلهم قالوا: إن هذه الآية في قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام، كالشرك وقتل النفس ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: هب أنها في هؤلاء القوم، فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السبب كما هو متفق عليه بين أهل العلم، ولو كانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلها، واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله. وفي السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حق معرفته وقدره حق قدره علم صحة ما ذكرناه وعرف حقية ما حررناه. قرأ الجمهور "يا عبادي" بإثبات الياء وصلاً ووقفاً، وروى أبو بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء. وقرأ الجمهور "تقنطوا" بفتح النون، وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسرها.

54- "وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون" أي ارجعوا إليه بالطاعة لما بشرهم سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعاً، أمرهم بالرجوع إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وليس في هذا ما يدل على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، بل غاية ما فيها أنه بشرهم بتلك البشارة العظمى، ثم دعاهم إلى الخير وخوفهم من الشر على أنه يمكن أن يقال: إن هذه الجملة مستأنفة خطاباً للكفار الذين لم يسلموا بدليل قوله: "وأسلموا له" جاء بها لتحذير الكفار وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية الأولى وتبشيرهم، وهذا وإن كان بعيداً ولكنه يمكن أن يقال به، والمعنى على ما هو الظاهر: أن الله جمع لعباده بين التبشير العظيم، والأمر بالإنابة إليه والإخلاص له والاستسلام لأمره والخضوع لحكمه، وقوله:"من قبل أن يأتيكم العذاب" أي عذاب الدنيا كما يفيده قوله: "من قبل أن يأتيكم" فليس في ذلك ما يدل على ما زعمه الزاعمون وتمسك به القانطون المقنطون والحمد لله رب العالمين.

55- "واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم" يعني القرآن، يقول: أحلوا حلاله وحرموا حرامه، والقرآن كله حسن. قال الحسن: التزموا طاعته واجتنبوا معاصيه. وقال السدي: الأحسن ما أمر الله به في كتابه. وقال ابن زيد: يعني المحكمات وكلوا علم المتشابه إلى عالمه. وقيل الناسخ دون المنسوخ. وقيل العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام، وقيل أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية "من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون" أي من قبل أن يفاجئكم العذاب وأنتم غافلون عنه لا تشعرون به، وقيل أراد أنهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب. والأول أولى لأن الذي يأتيهم بغتة هو العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والقهر والخوف والجدب، لا عذاب الآخرة ولا الموت، لأنه لم يسند الإتيان إليه.

56- " أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله " قال البصريون: أي حذراً أن تقول. وقال الكوفيون: لئلا تقول. قال المبرد: بادروا خوف أن تقول، أو حذراً من أن تقول نفس. وقال الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، قيل والمراد بالنفس هنا النفس الكافرة، وقيل المراد به التكثير كما في قوله: "علمت نفس ما أحضرت" قرأ الجمهرو " يا حسرتى " بالألف بدلاً من الياء المضاف إليها، والأصل يا حسرتي، وقرأ ابن كثير " يا حسرتنا " بهاء السكت وقفاً، وقرأ أبو جعفر يا حسرتي بالياء على الأصل. والحسرة: الندامة، ومعنى "على ما فرطت في جنب الله" على ما فرطت في طاعة الله، قاله الحسن. وقال الضحاك: على ما فرطت في ذكر الله، ويعني به القرآن والعمل به. وقال أبو عبيدة "في جنب الله" أي في ثواب الله. وقال الفراء: الجنب القرب والجوار: أي في قرب الله وجواره، ومنه قوله: "والصاحب بالجنب" والمعنى على هذا القول، على ما فرطت في طلب جنب الله: أي في طلب جواره وقربه وهو الجنة، وبه قال ابن الأعرابي وقال الزجاج: أي فرطت في الطريق الذي هو طريق الله من توحيده والإقرار بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالجنب بمعنى الجانب: أي قصرت في الجانب الذيب يؤدي إلى رضى الله، ومنه قول الشاعر: للناس جنب والأمير جنب أي الناس من جانب والأمير من جانب "وإن كنت لمن الساخرين" أي وما كنت إلا من المستهزئين بدين الله في الدنيا، ومحل الجملة النصب على الحال. قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 464

46348- "وبدا لهم سيئات ما كسبوا" أي مساوئ أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله، وما يحتمل أن تكون مصدرية: أي سيئات كسبهم، وأن تكون موصولة: أي سيئات الذي كسبوه "وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون" أي أحاط بهم ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من الإنذار الذي كان ينذرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "وإذا ذكر الله وحده اشمأزت" الآية قال: قست ونفرت "قلوب" هؤلاء الأربعة " الذين لا يؤمنون بالآخرة " أبو جهل بن هشام والوليد بن عقبة وصفوان وأبي بن خلف "وإذا ذكر الذين من دونه" اللات والعزى: "إذا هم يستبشرون". وأخرج مسلم وأبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات عن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم".

قوله: 49- "فإذا مس الإنسان" المراد بالإنسان هنا الجنس باعتبار بعض أفراده أو غالبها، وقيل المراد به الكفار فقط والأول أولى، ولا يمنع من حمله على الجنس خصوص سببه، لأن الاعتبار بعموم اللفظ وفاء بحق النظم القرآني ووفاء بمدلوله، والمعنى: أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا مسه ضر من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرع إليه في رفعه ودفعه "ثم إذا خولناه نعمة منا" أي أعطيناه نعمة كائنة من عندنا "قال إنما أوتيته على علم" مني بوجوه المكاسب، أو على خير عندي، أو على علم من الله بفضلي. وقال الحسن: على علم علمني الله إياه، وقيل قد علمت أني إذا أوتيت هذا في الدنيا أن لي عند الله منزلة وجاء بالضمير في أوتيته مذكراً مع كونه راجعاً إلى النعمة لأنها بمعنى الإنعام. وقيل إن الضمير عائد إلى ما، وهي موصولة، والأول أولى "بل هي فتنة" هذا رد لما قاله أي ليس ذلك الذي أعطيناك لما ذكرت، بل هو محنة لك واختبار لحالك أتشكر أم تكفر؟ قال الفراء: أنث الضمير في قوله هي لتأنيث الفتنة، ولو قال بل هو فتنة لجاز. وقال النحاس: بل عطيته فتنة. وقيل تأنيث الضمير باعتبار لفظ الفتنة، وتذكير الأول في قوله أوتيته باعتبار معناها "ولكن أكثرهم لا يعلمون" أن ذلك استدراج لهم من الله وامتحان لما عندهم من الشكر أو الكفر.

50- "قد قالها الذين من قبلهم" أي قال هذه الكلمة التي قالوها وهي قولهم: إنما أوتيته على علم الذين من قبلهم كقارون وغيره، فإن قارون قال: "إنما أوتيته على علم عندي"، "فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون" يجوز أن تكون ما هذه نافية: أي لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئاً، وأن تكون استفهامية: أي أي شيء أغنى عنهم ذلك.

51- "فأصابهم سيئات ما كسبوا" أي جزاء سيئات كسبهم، أو أصابهم سيئات هي جزاء كسبهم، وسمي الجزاء سيئات لوقوعها في مقابلة سيئاتهم، فيكون ذلك من باب المشاكلة كقوله: "وجزاء سيئة سيئة مثلها"، ثم أوعد سبحانه الكفار في عصره فقال: "والذين ظلموا من هؤلاء" الموجودين من الكفار "سيصيبهم سيئات ما كسبوا" كما أصاب من قبلهم، وقد أصابهم في الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل والأسر والقهر "وما هم بمعجزين" أي يفائتين على الله بل مرجعهم إليه يصنع بهم ما شاء من العقوبة.

52- " أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء " أي يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له "ويقدر" أي يقبضه لمن يشاء أن يقبضه ويضيقه عليه. قال مقاتل: وعظهم الله ليعتبروا في توحيده، وذلك حين مطروا بعد سبع سنين، فقال: أو لم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء "إن في ذلك لآيات" أي في ذلك المذكور لدلالات عظيمة وعلامات الوعيد عقبة بذكر سعة رحمته وعظيم مغفرته.

وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بذلك فقال: 53- "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله" المراد بالإسراف الإفراط في المعاصي والاستكثار منها. ومعنى لا تقنطوا: لا تيأسوا من رحمة الله من مغفرته. ثم لما نهاهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك ويرفعه ويجعل الرجاء مكان القنوط فقال: "إن الله يغفر الذنوب جميعاً". واعلم أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه لاشتمالها على أعظم بشارة، فإنه أولاً أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى وبفحوى الخطاب، ثم جاء بما لا يبقى بعده شك ولا يتخالج القلب عند سماعه ظن، فقال: "إن الله يغفر الذنوب" فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده، فهو في قوة إن الله يغفر كل ذنب كائناً ما كان، إلا ما أخرجه النص القرآني وهو الشرك "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" ثم لم يكتف بما أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب، بل أكد ذلك بقوله: "جميعاً" فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين في رجائه. الخالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب، ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفو الملتدئين به في مغفرة ذنوبهم وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلاً إنه هو الغفور الرحيم. أي كثير المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهما، فمن أبى هذا التفضل العظيم والعطاء الجسيم، وظن أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به، فقد ركب أعظم الشطط وغلط أقبح الغلط، فإن التبشير وعدم التقنيط الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز، والمسلك الذي سلكه رسوله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه من قوله "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا". وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" وهو أن كل ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له، على أنه يمكن أن يقال إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً يدل على أنه يشاء غفرانها جميعاً، وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل المذنبين من المسلمين فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية. وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقييد هذه الآية بالتوبة وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات. فهو جمع بين الضب والنون، وبين الملاح والحادي، وعلى نفسها براقش تجني، ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبية لم يكن لها كثير موقع، فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك بإجاع المسلمين، وقد قال "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" فلو كانت التوبة قيداً في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة، وقد قال سبحانه: "وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم" قال الواحدي: المفسرون كلهم قالوا: إن هذه الآية في قوم خافوا إن أسلموا أن لا يغفر لهم ما جنوا من الذنوب العظام، كالشرك وقتل النفس ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: هب أنها في هؤلاء القوم، فكان ماذا؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السبب كما هو متفق عليه بين أهل العلم، ولو كانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلها، واللازم باطل بالإجماع، فالملزوم مثله. وفي السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حق معرفته وقدره حق قدره علم صحة ما ذكرناه وعرف حقية ما حررناه. قرأ الجمهور "يا عبادي" بإثبات الياء وصلاً ووقفاً، وروى أبو بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء. وقرأ الجمهور "تقنطوا" بفتح النون، وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسرها.

54- "وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون" أي ارجعوا إليه بالطاعة لما بشرهم سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعاً، أمرهم بالرجوع إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وليس في هذا ما يدل على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، بل غاية ما فيها أنه بشرهم بتلك البشارة العظمى، ثم دعاهم إلى الخير وخوفهم من الشر على أنه يمكن أن يقال: إن هذه الجملة مستأنفة خطاباً للكفار الذين لم يسلموا بدليل قوله: "وأسلموا له" جاء بها لتحذير الكفار وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية الأولى وتبشيرهم، وهذا وإن كان بعيداً ولكنه يمكن أن يقال به، والمعنى على ما هو الظاهر: أن الله جمع لعباده بين التبشير العظيم، والأمر بالإنابة إليه والإخلاص له والاستسلام لأمره والخضوع لحكمه، وقوله:"من قبل أن يأتيكم العذاب" أي عذاب الدنيا كما يفيده قوله: "من قبل أن يأتيكم" فليس في ذلك ما يدل على ما زعمه الزاعمون وتمسك به القانطون المقنطون والحمد لله رب العالمين.

55- "واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم" يعني القرآن، يقول: أحلوا حلاله وحرموا حرامه، والقرآن كله حسن. قال الحسن: التزموا طاعته واجتنبوا معاصيه. وقال السدي: الأحسن ما أمر الله به في كتابه. وقال ابن زيد: يعني المحكمات وكلوا علم المتشابه إلى عالمه. وقيل الناسخ دون المنسوخ. وقيل العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام، وقيل أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية "من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون" أي من قبل أن يفاجئكم العذاب وأنتم غافلون عنه لا تشعرون به، وقيل أراد أنهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب. والأول أولى لأن الذي يأتيهم بغتة هو العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والقهر والخوف والجدب، لا عذاب الآخرة ولا الموت، لأنه لم يسند الإتيان إليه.

56- " أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله " قال البصريون: أي حذراً أن تقول. وقال الكوفيون: لئلا تقول. قال المبرد: بادروا خوف أن تقول، أو حذراً من أن تقول نفس. وقال الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، قيل والمراد بالنفس هنا النفس الكافرة، وقيل المراد به التكثير كما في قوله: "علمت نفس ما أحضرت" قرأ الجمهرو " يا حسرتى " بالألف بدلاً من الياء المضاف إليها، والأصل يا حسرتي، وقرأ ابن كثير " يا حسرتنا " بهاء السكت وقفاً، وقرأ أبو جعفر يا حسرتي بالياء على الأصل. والحسرة: الندامة، ومعنى "على ما فرطت في جنب الله" على ما فرطت في طاعة الله، قاله الحسن. وقال الضحاك: على ما فرطت في ذكر الله، ويعني به القرآن والعمل به. وقال أبو عبيدة "في جنب الله" أي في ثواب الله. وقال الفراء: الجنب القرب والجوار: أي في قرب الله وجواره، ومنه قوله: "والصاحب بالجنب" والمعنى على هذا القول، على ما فرطت في طلب جنب الله: أي في طلب جواره وقربه وهو الجنة، وبه قال ابن الأعرابي وقال الزجاج: أي فرطت في الطريق الذي هو طريق الله من توحيده والإقرار بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالجنب بمعنى الجانب: أي قصرت في الجانب الذيب يؤدي إلى رضى الله، ومنه قول الشاعر: للناس جنب والأمير جنب أي الناس من جانب والأمير من جانب "وإن كنت لمن الساخرين" أي وما كنت إلا من المستهزئين بدين الله في الدنيا، ومحل الجملة النصب على الحال. قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها.

الصفحة رقم 464 من المصحف تحميل و استماع mp3