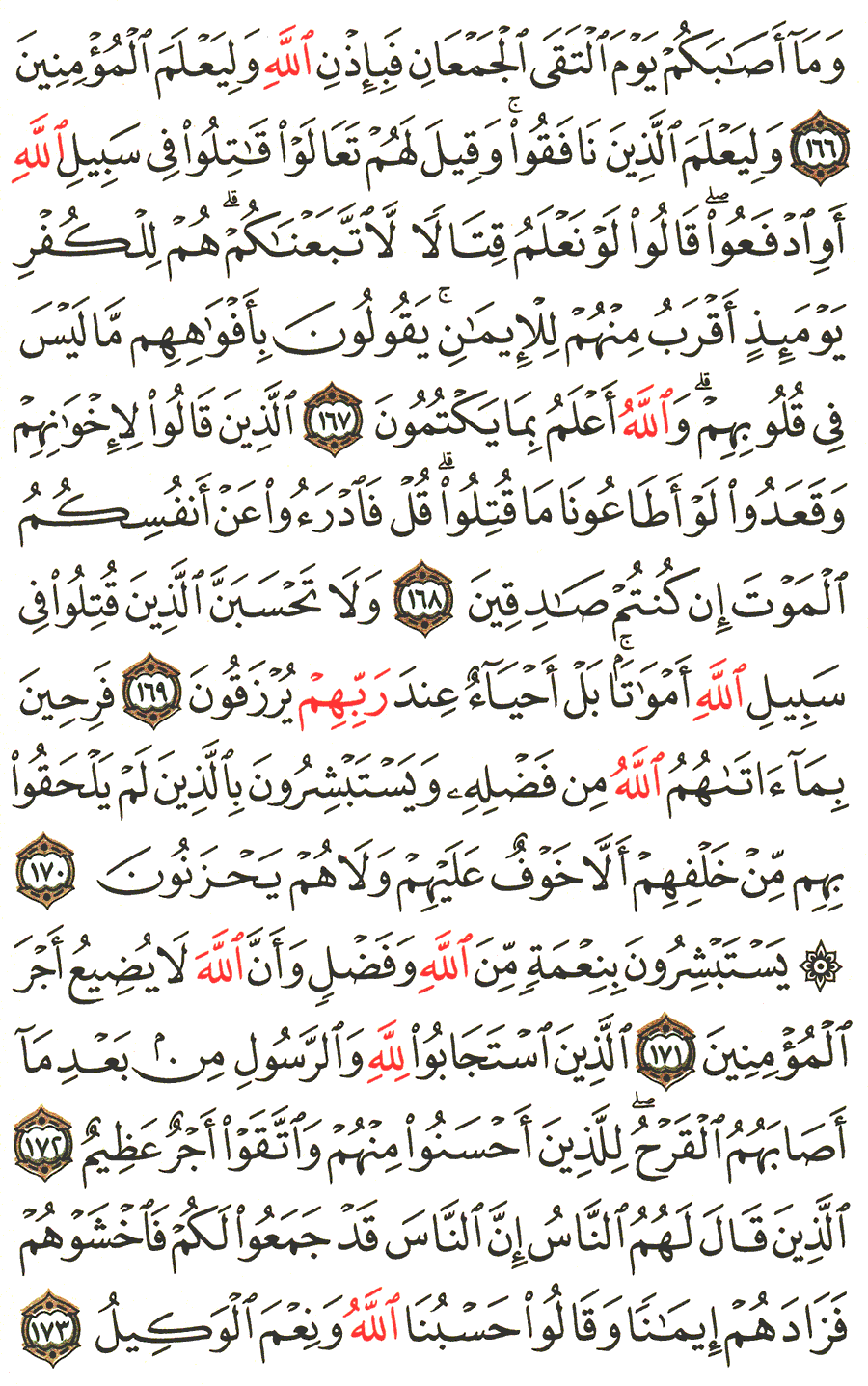

سورة آل عمران | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 72 من المصحف

166- "يوم التقى الجمعان" يوم أحد: أي ما أصابكم يوم أحد من القتل والجرح والهزيمة "فبإذن الله" فبعلمه، وقيل: بقضائه وقدره، وقيل: بتخيله بينكم وبينهم، والفاء دخلت في جواب الموصول لكونه يشبه الشرط كما قال سيبويه. وقوله "وليعلم المؤمنين" عطف على قوله "فبإذن الله" عطف سبب على سبب.

وقوله 167- "وليعلم الذين نافقوا" عطف على ما قبله، قيل: أعاد الفعل لقصد تشريف المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم وإلى المنافقين واحداً. والمراد بالعلم هنا التمييز والإظهار، لأن علمه تعالى ثابت قبل ذلك، والمراد بالمنافقين هنا عبد الله بن أبي وأصحابه. قوله "وقيل لهم" هو معطوف على قوله "نافقوا" أي: ليعلم الله الذين نافقوا والذين قيل لهم، وقيل هو كلام مبتدأ: أي قيل لعبد الله بن أبي وأصحابه "تعالوا قاتلوا في سبيل الله" إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر "أو ادفعوا" عن أنفسكم إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر، فأبوا جميع ذلك وقالوا: لو نعلم أنه سيكون قتالاً لاتبعناكم وقاتلنا معكم، ولكنه لا قتال هنالك، وقيل المعنى: لو كنا نقدر على القتال ونحسنه لاتبعناكم ولكنا لا نقدر على ذلك ولا نحسنه. وعبر عن نفي القدرة على القتال بنفي العلم به لكونها مستلزمة له، وفيه بعد لا ملجئ إليه، وقيل معناه: لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم، ولكن ما أنتم بصدده ليس بقتال، ولكنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، لعدم القدرة منا ومنكم على دفع ما ورد من الجيش بالبروز إليهم والخروج من المدينة، وهذا أيضاً فيه بعد دون بعد ما قبله، وقيل: معنى الدفع هنا تكثير سواد المسلمين، وقيل: معناه رابطوا، والقائل للمنافقين هذه المقالة التي حكاها الله سبحانه هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله. قوله "هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان" أي: هم في هذا اليوم الذي انخذلوا فيه عن المؤمنين إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان عند من كان يظن أنهم مسلمون، لأنهم قد بينوا حالهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك، وقيل المعنى: أنهم لأهل الكفر يومئذ أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. قوله "يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم" جملة مستأنفة مقررة لمضمون ما تقدمها: أي أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وذكر الأفواه للتأكيد، مثل قوله "يطير بجناحيه".

قوله 168- "الذين قالوا لإخوانهم" إلخ: أي هم الذين قالوا لإخوانهم على أنه خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون بدلاً من واو يكتمون، أو منصوباً على الذم، أو وصف للذين نافقوا. وقد تقدم معنى "قالوا لإخوانهم" أي: قالوا لهم ذلك، والحال أن هؤلاء القائلين قد قعدوا عن القتال "لو أطاعونا" بترك الخروج من المدينة ما قتلوا، فرد الله ذلك عليهم بقوله " قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين " والدرء: الدفع، أي لا ينفع الحذر من القدر، فإن المقتول يقتل بأجله. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "أو لما أصابتكم مصيبة" الآية. يقول: إنكم قد أصبتم من المشركين يوم بدر مثلي ما أصابوا منكم يوم أحد، وقد بين هذا عكرمة. فأخرج ابن جرير عنه قال: قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين، وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا من أين هذا؟ ما كان للكفار أن يقتلوا منا، فلما رأى الله ما قالوا من ذلك، قال الله: هم بالأسرى الذين أخذتم يوم بدر. فردهم الله بذلك وعجل لهم عقوبة ذلك في الدنيا ليسلموا منها في الآخرة، ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن مردويه عن علي قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن تقبل منهم عدتهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخواننا لا بل نأخذ فداءهم فنقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره، فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً عدة أسارى أهل بدر. وهذا الحديث في سنن الترمذي والنسائي هو من طريق أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بي سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي: قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه. وروي عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وإسناد ابن جرير لهذا الحديث هكذا: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال سنيد وهو حسين، وحدثني حجاج عن جرير عن محمد عن زبيدة عن علي فذكره. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي بكر بن أب شيبة، حدثنا قراد بن نوح، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم سبعون وفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، فأنزل الله عز وجل: "أو لما أصابتكم مصيبة" الآية. وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن عزوان وهو قراد بن نوح به، ولكن بأطول منه، ولكنه يشكل على حديث التخيير السابق ما نزل من المعاتبة منه سبحانه وتعالى لمن أخذ الفداء بقوله: "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض" وما روي من بكائه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر ندماً على أخذ الفداء، ولو كان أخذ ذلك بعد التخيير لهم من الله سبحانه لم يعاتبهم عليه، ولا حصل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الندم والحزن، ولا صوب النبي صلى الله عليه وسلم رأي عمر رضي الله عنه، حيث أشار بقتل الأسرى وقال ما معناه: لو نزلت عقوبة لم ينج منها إلا عمر، والجميع في كتب الحديث والسير. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس "قلتم أنى هذا" ونحن مسلمون نقاتل غضباً لله وهؤلاء مشركون. فقال "قل هو من عند أنفسكم" عقوبة لكم بمعصيتكم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تتبعوهم. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله "أو ادفعوا" قال: كثروا بأنفسكم وإن لم تقاتلوا. وأخرج أيضاً عن الضحاك نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عون الأنصاري في قوله "أو ادفعوا" قال: رابطوا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن شهاب وغيره قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد في ألف رجل من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال: أطاعهم وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ههنا؟ فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام من بني سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضرهم عدوهم، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولا نرى أن يكون قتال. وأخرجه ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا فذكره، وزاد أنهم لما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله "لو نعلم قتالاً لاتبعناكم" قال: لو نعلم أنا واجدون معكم مكان قتال لاتبعناكم.

لما بين الله سبحانه أن ما جرى على المؤمنين يوم أحد كان امتحاناً ليتميز المؤمن من المنافق، والكاذب من الصادق، بين ههنا أن من لم ينهزم وقتل فله هذه الكرامة والنعمة، وأن مثل هذا مما يتنافس فيه المتنافسون، لا مما يخاف ويحذر كما قالوا من حكى الله عنهم "لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا" وقالوا "لو أطاعونا ما قتلوا" فهذه الجملة مستأنفة لبيان هذا المعنى، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لكل أحد، وقرئ بالياء التحتية: أي لا يحسبن حاسب. وقد اختلف أهل العلم في الشهداء المذكورين في هذه الآية من هم؟ فقيل في شهداء أحد، وقيل: في شهداء بدر، وقيل: في شهداء بئر معونة. وعلى فرض أنها نزلت في سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى الآية عند الجمهور: أنهم أحياء حياة محققة. ثم اختلفوا، فمنهم من يقول: أنها ترد إليهم أرواحهم في قبورهم فيتنعمون. وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة: أي يجدون ريحها وليسوا فيها. وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية، والمعنى: أنهم في حكم الله مستحقون للتنعيم في الجنة، والصحيح الأول، ولا موجب للمصير إلى المجاز. وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم في أجواف طيور خضر، وأنهم في الجنة يرزقون ويأكلون ويتمتعون وقوله "الذين قتلوا" هو المفعول الأول. والحاسب هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل أحد كما سبق، وقيل: يجوز أن يكون الموصول هو فاعل الفعل، والمفعول الأول محذوف: أي لا تحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً وهذا تكلف لا حاجة إليه، ومعنى النظم القرآني في غاية الوضوح والجلاء. وقوله "بل أحياء" خبر مبتدأ محذوف أي: بل هم أحياء. وقرئ بالنصب على تقدير الفعل: أي بل أحسبهم أحياء. وقوله "عند ربهم" إما خبر ثان، أو صفة لأحياء، أو في محل نصب على الحال، وقيل: في الكلام حذف والتقدير: عند كرامة ربهم. قال سيبويه: هذه عندية الكرامة لا عندية القرب. وقوله "يرزقون" يحتمل في إعرابه الوجوه التي ذكرناها في قوله "عند ربهم" والمراد بالرزق هنا هو الرزق المعروف في العادات على ما يذهب إليه الجمهور كما سلف، وعند من عدا الجمهور المراد به الثناء الجميل، ولا وجه يقتضي تحريف الكلمات العربية في كتاب الله تعالى وحملها على مجازات بعيدة، لا لسبب يقتضي ذلك.

وقوله 170- "فرحين" حال من الضمير في "يرزقون"، و"بما آتاهم الله من فضله" متعلق به. وقرأ ابن السميفع فارحين وهما لغتاان كالفره والفاره، والحذر والحاذر. والمراد "بما آتاهم الله" ما ساقه الله إليهم من الكرامة بالشهادة، وما صاروا فيه من الحياة، وما يصل إليهم من رزق الله سبحانه. "ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم" من إخوانهم المجاهدين الذين لم يقتلوا إذ ذاك. فالمراد باللحوق هنا أنهم لم يلحقوا بهم في القتل والشهادة، بل سيلحقون بهم من بعد. وقيل: المراد لم يلحقوا بهم في الفضل وإن كانوا أهل فضل في الجملة، والواو في "ويستبشرون" عاطفة على "يرزقون" أي: يرزقون ويستبشرون، وقيل: المراد بإخوانهم هنا جميع المسلمين الشهداء وغيرهم، لأنهم لما عاينوا ثواب الله وحصل لهم اليقين بحقية دين الإسلام استبشروا بذلك لجميع أهل الإسلام الذين هم أحياء لم يموتوا وهذا أقوى، لأن معناه أوسع وفائدته أكثر، واللفظ يحتمله بل هو الظاهر، وبه قال الزجاج وابن فورك. وقوله "ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون" بدل من الذين: أي يستبشرون بهذه الحالة الحاصلة لإخوانهم من أنه لا خوف عليهم ولا حزن، وأن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف.

وكرر قوله 172- "يستبشرون" لتأكيد الأول، ولبيان أن الاستبشار ليس لمجرد عدم الخوف والحزن، بل به وبنعمة الله وفضله. والنعمة: ما ينعم الله به على عباده. والفضل: ما يتفضل به عليهم، وقيل النعمة: الثواب، والفضل الزائد، وقيل: النعمة الجنة، والفضل داخل في النعمة ذكر بعدها لتأكيدها، وقيل: إن الاستبشار الأول متعلق بحال إخوانهم، والاستبشار الثاني بحال أنفسهم. قوله "وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين" قرأ الكسائي بكسر الهمزة من أن، وقرأ الباقون بفتحها فعلى القراءة الأولى هو مستأنف اعتراض. وفيه دلالة على أن الله لا يضيع أجر شيء من أعمال المؤمنين، ويؤيده قراءة ابن مسعود والله لا يضيع أجر المؤمنين. وعلى القراءة الثانية الجملة عطف على فضل داخلة في جملة ما يستبشرون به.

وقوله 172- "الذين استجابوا" صفة للمؤمنين، أو بدل منهم، أو من الذين لم يلحقوا بهم، أو هو مبتدأ خبره "للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم" بجملته، أو منصوب على المدح وقد تقدم تفسير القرح.

قوله 173- "الذين قال لهم الناس" المراد بالناس هنا نعيم بن مسعود كما سيأتي بيانه، وجاز إطلاق لفظ الناس عليه لكونه من جنسهم، وقيل: المراد بالناس ركب عبد القيس الذين مروا بأبي سفيان، وقيل: هم المنافقون. والمراد بقوله "إن الناس قد جمعوا لكم" أبو سفيان وأصحابه، والضمير في قوله "فزادهم" راجع إلى القول المدلول عليه، بقال أو إلى المقول، وهو "إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم" أو إلى القائل، والمعنى: أنهم لم يفشلوا لما سمعوا ذلك ولا التفتوا إليه، بل أخلصوا لله وازدادوا طمأنينة ويقيناً. وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قوله "وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل" حسب مصدر حسبه: أي كفاه وهو بمعنى الفاعل: أي محسب بمعنى كافي. قال في الكشاف: والدليل على أنه بمعنى المحسب أنك تقول: هذا رجل حسبك، فتصف به النكرة لأن إضافته لكونه بمعنى اسم الفاعل غير حقيقية انتهى. والوكيل هو من توكل إليه الأمور، أي: نعم الموكول إليه أمرنا، أو الكافي، أو الكافل والمخصوص بالمدح محذوف: أي نعم الوكيل الله سبحانه.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 72

071166- "يوم التقى الجمعان" يوم أحد: أي ما أصابكم يوم أحد من القتل والجرح والهزيمة "فبإذن الله" فبعلمه، وقيل: بقضائه وقدره، وقيل: بتخيله بينكم وبينهم، والفاء دخلت في جواب الموصول لكونه يشبه الشرط كما قال سيبويه. وقوله "وليعلم المؤمنين" عطف على قوله "فبإذن الله" عطف سبب على سبب.

وقوله 167- "وليعلم الذين نافقوا" عطف على ما قبله، قيل: أعاد الفعل لقصد تشريف المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم وإلى المنافقين واحداً. والمراد بالعلم هنا التمييز والإظهار، لأن علمه تعالى ثابت قبل ذلك، والمراد بالمنافقين هنا عبد الله بن أبي وأصحابه. قوله "وقيل لهم" هو معطوف على قوله "نافقوا" أي: ليعلم الله الذين نافقوا والذين قيل لهم، وقيل هو كلام مبتدأ: أي قيل لعبد الله بن أبي وأصحابه "تعالوا قاتلوا في سبيل الله" إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر "أو ادفعوا" عن أنفسكم إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر، فأبوا جميع ذلك وقالوا: لو نعلم أنه سيكون قتالاً لاتبعناكم وقاتلنا معكم، ولكنه لا قتال هنالك، وقيل المعنى: لو كنا نقدر على القتال ونحسنه لاتبعناكم ولكنا لا نقدر على ذلك ولا نحسنه. وعبر عن نفي القدرة على القتال بنفي العلم به لكونها مستلزمة له، وفيه بعد لا ملجئ إليه، وقيل معناه: لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم، ولكن ما أنتم بصدده ليس بقتال، ولكنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، لعدم القدرة منا ومنكم على دفع ما ورد من الجيش بالبروز إليهم والخروج من المدينة، وهذا أيضاً فيه بعد دون بعد ما قبله، وقيل: معنى الدفع هنا تكثير سواد المسلمين، وقيل: معناه رابطوا، والقائل للمنافقين هذه المقالة التي حكاها الله سبحانه هو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله. قوله "هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان" أي: هم في هذا اليوم الذي انخذلوا فيه عن المؤمنين إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان عند من كان يظن أنهم مسلمون، لأنهم قد بينوا حالهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك، وقيل المعنى: أنهم لأهل الكفر يومئذ أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. قوله "يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم" جملة مستأنفة مقررة لمضمون ما تقدمها: أي أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وذكر الأفواه للتأكيد، مثل قوله "يطير بجناحيه".

قوله 168- "الذين قالوا لإخوانهم" إلخ: أي هم الذين قالوا لإخوانهم على أنه خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون بدلاً من واو يكتمون، أو منصوباً على الذم، أو وصف للذين نافقوا. وقد تقدم معنى "قالوا لإخوانهم" أي: قالوا لهم ذلك، والحال أن هؤلاء القائلين قد قعدوا عن القتال "لو أطاعونا" بترك الخروج من المدينة ما قتلوا، فرد الله ذلك عليهم بقوله " قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين " والدرء: الدفع، أي لا ينفع الحذر من القدر، فإن المقتول يقتل بأجله. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "أو لما أصابتكم مصيبة" الآية. يقول: إنكم قد أصبتم من المشركين يوم بدر مثلي ما أصابوا منكم يوم أحد، وقد بين هذا عكرمة. فأخرج ابن جرير عنه قال: قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين، وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية قال: لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا من أين هذا؟ ما كان للكفار أن يقتلوا منا، فلما رأى الله ما قالوا من ذلك، قال الله: هم بالأسرى الذين أخذتم يوم بدر. فردهم الله بذلك وعجل لهم عقوبة ذلك في الدنيا ليسلموا منها في الآخرة، ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن مردويه عن علي قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن تقبل منهم عدتهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخواننا لا بل نأخذ فداءهم فنقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره، فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً عدة أسارى أهل بدر. وهذا الحديث في سنن الترمذي والنسائي هو من طريق أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بي سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي: قال الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه. وروي عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وإسناد ابن جرير لهذا الحديث هكذا: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال سنيد وهو حسين، وحدثني حجاج عن جرير عن محمد عن زبيدة عن علي فذكره. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي بكر بن أب شيبة، حدثنا قراد بن نوح، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم سبعون وفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، فأنزل الله عز وجل: "أو لما أصابتكم مصيبة" الآية. وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن عزوان وهو قراد بن نوح به، ولكن بأطول منه، ولكنه يشكل على حديث التخيير السابق ما نزل من المعاتبة منه سبحانه وتعالى لمن أخذ الفداء بقوله: "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض" وما روي من بكائه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر ندماً على أخذ الفداء، ولو كان أخذ ذلك بعد التخيير لهم من الله سبحانه لم يعاتبهم عليه، ولا حصل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الندم والحزن، ولا صوب النبي صلى الله عليه وسلم رأي عمر رضي الله عنه، حيث أشار بقتل الأسرى وقال ما معناه: لو نزلت عقوبة لم ينج منها إلا عمر، والجميع في كتب الحديث والسير. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس "قلتم أنى هذا" ونحن مسلمون نقاتل غضباً لله وهؤلاء مشركون. فقال "قل هو من عند أنفسكم" عقوبة لكم بمعصيتكم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تتبعوهم. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله "أو ادفعوا" قال: كثروا بأنفسكم وإن لم تقاتلوا. وأخرج أيضاً عن الضحاك نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عون الأنصاري في قوله "أو ادفعوا" قال: رابطوا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن شهاب وغيره قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد في ألف رجل من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة انخزل عنهم عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال: أطاعهم وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا ههنا؟ فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل الريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام من بني سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضرهم عدوهم، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولا نرى أن يكون قتال. وأخرجه ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا فذكره، وزاد أنهم لما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله "لو نعلم قتالاً لاتبعناكم" قال: لو نعلم أنا واجدون معكم مكان قتال لاتبعناكم.

لما بين الله سبحانه أن ما جرى على المؤمنين يوم أحد كان امتحاناً ليتميز المؤمن من المنافق، والكاذب من الصادق، بين ههنا أن من لم ينهزم وقتل فله هذه الكرامة والنعمة، وأن مثل هذا مما يتنافس فيه المتنافسون، لا مما يخاف ويحذر كما قالوا من حكى الله عنهم "لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا" وقالوا "لو أطاعونا ما قتلوا" فهذه الجملة مستأنفة لبيان هذا المعنى، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لكل أحد، وقرئ بالياء التحتية: أي لا يحسبن حاسب. وقد اختلف أهل العلم في الشهداء المذكورين في هذه الآية من هم؟ فقيل في شهداء أحد، وقيل: في شهداء بدر، وقيل: في شهداء بئر معونة. وعلى فرض أنها نزلت في سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى الآية عند الجمهور: أنهم أحياء حياة محققة. ثم اختلفوا، فمنهم من يقول: أنها ترد إليهم أرواحهم في قبورهم فيتنعمون. وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة: أي يجدون ريحها وليسوا فيها. وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية، والمعنى: أنهم في حكم الله مستحقون للتنعيم في الجنة، والصحيح الأول، ولا موجب للمصير إلى المجاز. وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم في أجواف طيور خضر، وأنهم في الجنة يرزقون ويأكلون ويتمتعون وقوله "الذين قتلوا" هو المفعول الأول. والحاسب هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل أحد كما سبق، وقيل: يجوز أن يكون الموصول هو فاعل الفعل، والمفعول الأول محذوف: أي لا تحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً وهذا تكلف لا حاجة إليه، ومعنى النظم القرآني في غاية الوضوح والجلاء. وقوله "بل أحياء" خبر مبتدأ محذوف أي: بل هم أحياء. وقرئ بالنصب على تقدير الفعل: أي بل أحسبهم أحياء. وقوله "عند ربهم" إما خبر ثان، أو صفة لأحياء، أو في محل نصب على الحال، وقيل: في الكلام حذف والتقدير: عند كرامة ربهم. قال سيبويه: هذه عندية الكرامة لا عندية القرب. وقوله "يرزقون" يحتمل في إعرابه الوجوه التي ذكرناها في قوله "عند ربهم" والمراد بالرزق هنا هو الرزق المعروف في العادات على ما يذهب إليه الجمهور كما سلف، وعند من عدا الجمهور المراد به الثناء الجميل، ولا وجه يقتضي تحريف الكلمات العربية في كتاب الله تعالى وحملها على مجازات بعيدة، لا لسبب يقتضي ذلك.

وقوله 170- "فرحين" حال من الضمير في "يرزقون"، و"بما آتاهم الله من فضله" متعلق به. وقرأ ابن السميفع فارحين وهما لغتاان كالفره والفاره، والحذر والحاذر. والمراد "بما آتاهم الله" ما ساقه الله إليهم من الكرامة بالشهادة، وما صاروا فيه من الحياة، وما يصل إليهم من رزق الله سبحانه. "ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم" من إخوانهم المجاهدين الذين لم يقتلوا إذ ذاك. فالمراد باللحوق هنا أنهم لم يلحقوا بهم في القتل والشهادة، بل سيلحقون بهم من بعد. وقيل: المراد لم يلحقوا بهم في الفضل وإن كانوا أهل فضل في الجملة، والواو في "ويستبشرون" عاطفة على "يرزقون" أي: يرزقون ويستبشرون، وقيل: المراد بإخوانهم هنا جميع المسلمين الشهداء وغيرهم، لأنهم لما عاينوا ثواب الله وحصل لهم اليقين بحقية دين الإسلام استبشروا بذلك لجميع أهل الإسلام الذين هم أحياء لم يموتوا وهذا أقوى، لأن معناه أوسع وفائدته أكثر، واللفظ يحتمله بل هو الظاهر، وبه قال الزجاج وابن فورك. وقوله "ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون" بدل من الذين: أي يستبشرون بهذه الحالة الحاصلة لإخوانهم من أنه لا خوف عليهم ولا حزن، وأن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف.

وكرر قوله 172- "يستبشرون" لتأكيد الأول، ولبيان أن الاستبشار ليس لمجرد عدم الخوف والحزن، بل به وبنعمة الله وفضله. والنعمة: ما ينعم الله به على عباده. والفضل: ما يتفضل به عليهم، وقيل النعمة: الثواب، والفضل الزائد، وقيل: النعمة الجنة، والفضل داخل في النعمة ذكر بعدها لتأكيدها، وقيل: إن الاستبشار الأول متعلق بحال إخوانهم، والاستبشار الثاني بحال أنفسهم. قوله "وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين" قرأ الكسائي بكسر الهمزة من أن، وقرأ الباقون بفتحها فعلى القراءة الأولى هو مستأنف اعتراض. وفيه دلالة على أن الله لا يضيع أجر شيء من أعمال المؤمنين، ويؤيده قراءة ابن مسعود والله لا يضيع أجر المؤمنين. وعلى القراءة الثانية الجملة عطف على فضل داخلة في جملة ما يستبشرون به.

وقوله 172- "الذين استجابوا" صفة للمؤمنين، أو بدل منهم، أو من الذين لم يلحقوا بهم، أو هو مبتدأ خبره "للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم" بجملته، أو منصوب على المدح وقد تقدم تفسير القرح.

قوله 173- "الذين قال لهم الناس" المراد بالناس هنا نعيم بن مسعود كما سيأتي بيانه، وجاز إطلاق لفظ الناس عليه لكونه من جنسهم، وقيل: المراد بالناس ركب عبد القيس الذين مروا بأبي سفيان، وقيل: هم المنافقون. والمراد بقوله "إن الناس قد جمعوا لكم" أبو سفيان وأصحابه، والضمير في قوله "فزادهم" راجع إلى القول المدلول عليه، بقال أو إلى المقول، وهو "إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم" أو إلى القائل، والمعنى: أنهم لم يفشلوا لما سمعوا ذلك ولا التفتوا إليه، بل أخلصوا لله وازدادوا طمأنينة ويقيناً. وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قوله "وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل" حسب مصدر حسبه: أي كفاه وهو بمعنى الفاعل: أي محسب بمعنى كافي. قال في الكشاف: والدليل على أنه بمعنى المحسب أنك تقول: هذا رجل حسبك، فتصف به النكرة لأن إضافته لكونه بمعنى اسم الفاعل غير حقيقية انتهى. والوكيل هو من توكل إليه الأمور، أي: نعم الموكول إليه أمرنا، أو الكافي، أو الكافل والمخصوص بالمدح محذوف: أي نعم الوكيل الله سبحانه.

الصفحة رقم 72 من المصحف تحميل و استماع mp3