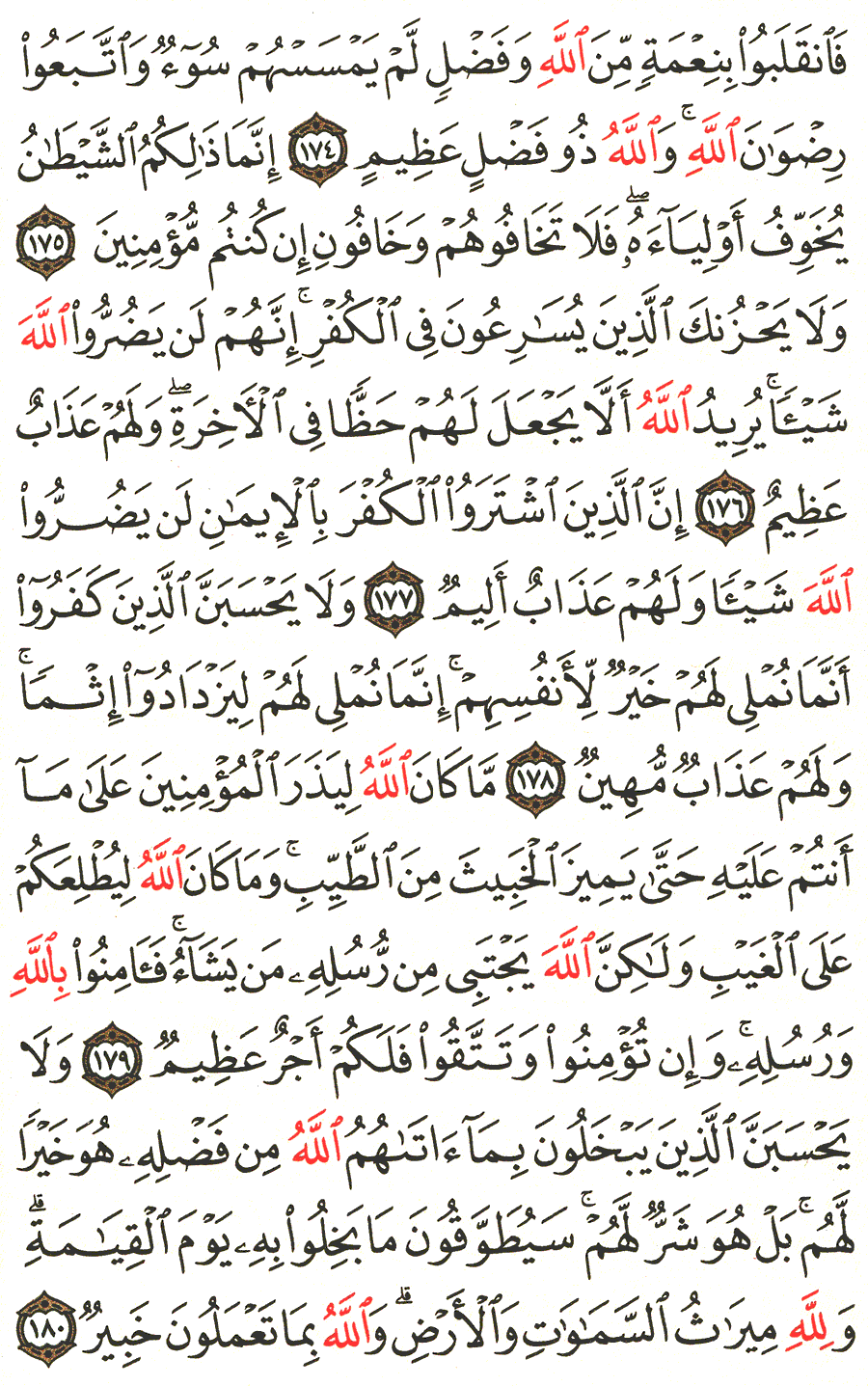

سورة آل عمران | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 73 من المصحف

قوله 174- "فانقلبوا" هو معطوف على محذوف: أي فخرجوا إليهم فانقلبوا بنعمة هو متعلق بمحذوف وقع حالاً. والتنوين للتعظيم: أي رجعوا متلبسين "بنعمة" عظيمة وهي السلامة من عدوهم وعافية "وفضل" أي: أجر تفضل الله به عليهم، وقيل: ربح في التجارة، وقيل: النعمة خاصة بمنافع الدنيا، والفضل بمنافع الآخرة، وقد تقدم تفسيرها قريباً بما يناسب ذلك المقام لكون الكلام فيه مع الشهداء الذين قد صاروا في الدار الآخرة، والكلام هنا مع الأحياء. قوله "لم يمسسهم سوء" في محل نصب على الحال: أي سالمين عن سوء لم يصيبهم قتل ولا جرح ولا ما يخافونه "واتبعوا رضوان الله" في ما يأتون ويذرون، ومن ذلك خروجهم لهذه الغزوة "والله ذو فضل عظيم" لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه، ومن تفضله عليهم تثبيتهم وخروجهم للقاء عدوهم وإرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة التي هي جالبة لكل خير ودافعة لكل شر.

قوله "إنما ذلكم" أي: المثبط لكم أيها المؤمنون "الشيطان" هو خير اسم الإشارة، ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة والخبر قوله "يخوف أولياءه"، فعلى الأول يكون قوله "يخوف أولياءه" جملة مستأنفة أو حالية، والظاهر أن المراد هنا الشيطان نفسه باعتبار ما يصدر منه من الوسوسة المقتضية للتثبيط، وقيل: المراد نعيم بن مسعود لما قال لهم تلك المقالة، وقيل أبو سفيان لما صدر منه الوعيد لهم، والمعنى: أن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه وهم الكافرون، وقيل إن قوله "أولياءه" منصوب بنزع الخافض أي يخوفكم بأوليائه أو من أوليائه، قاله الفراء والزجاج وأبو علي الفارسي. ورده ابن الأنباري بأن التخويف قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين قلا ضرورة إلى إضمار حرف الجر. وعلى قول الفراء ومن معه يكون مفعول يخوف محذوفاً: أي يخوفكم. وعلى الأول يكون المفعول الأول محذوفاً والثاني مذكوراً، ويجوز أن يكون المراد أن الشيطان يخوف أولياءه وهم القاعدون من المنافقين فلا حذف. قوله "فلا تخافوهم" أي أولياءه الذين يخوفكم بهم الشيطان، أو فلا تخافوا الناس المذكورين في قوله "إن الناس قد جمعوا لكم" نهاهم سبحانه عن أن يخافوهم فيجبنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الخروج، وأمرهم بأن يخافوه سبحانه فقال "وخافون" فافعلوا ما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه لأني الحقيق بالخوف مني، والمراقبة لأمري ونهيي لكون الخير والشر بيدي وقيده بقوله "إن كنتم مؤمنين" لأن الإيمان يقتضي ذلك. وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله" في حمزة وأصحابه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أبي الضحى أنها نزلت في قتل أحد وحمزة منهم. وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا"، وفي لفظ "قالوا ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله هؤلاء الآيات "ولا تحسبن الذين قتلوا" الآية وما بعدها". وأخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله: أن أباه سأل الله سبحانه أن يبلغ من وراء ما هو فيه، فنزلت هذه الآية وهو من قتلى أحد. وقد روي من وجوه كثيرة أن سبب نزول الآية قتل أحد. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أنس: أن سبب نزول هذه الآية قتلى بئر معونة، وعلى كل حال فالآية باعتبار عموم لفظها يدخل تحتها كل شهيد، وقد ثبت في أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر، وثبت في فضل الشهداء ما يطول تعداده ويكثر إيراده مما هو معروف في كتب الحديث. وأخرج النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمداً قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم ارجعوا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد، أو بئر أبي عتبة، شك سفيان، فقال المشركون: يرجع من قابل، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعد غزوة، فأنزل الله سبحانه "الذين استجابوا لله والرسول" الآية. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة في قوله تعالى "الذين استجابوا لله والرسول" الآية، أنها قالت لعروة بن الزبير: يا بن أختي كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر، لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد انصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون فيهم أبو بكر والزبير. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد، وقد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا: رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أصحابه يطلبهم، فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه، ومر ركب من عبد القيس، فقال لهم أبو سفيان، بلغوا محمداً أنا قد أجمعنا الرجعة على أصحابه، ومر ركب من عبد القيس، فقال لهم أبو سفيان، بلغو محمداً أنا قد أجمعنا الرجعة على أصحابه لنستأصلهم، فلما مر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد أخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنزل الله في ذلك "الذين استجابوا لله والرسول" الآيات. وأخرج موسى بن عقبة في مغازيه والبيهقي في الدلائل عن ابن شهاب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين لموعد أبي سفيان بدراً. فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس فمشوا في الناس يخوفونهم، وقالوا: إنا قد أخبرنا أن قد جمعوا لكم من الناس مثل الليل يرجون أن يواقعوكم. والروايات في هذا الباب كثيرة قد اشتملت عليها كتب الحديث والسير. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: القرح الجراحات. وأخرج ابن جرير عن السدي أن أبا سفيان وأصحابه لقوا أعرابياً فجعلوا له جعلاً على أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم قد جمعوا لهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال هو والصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم رجعوا من حمراء الأسد، فأنزل الله فيهم وفي الأعرابي "الذين قال لهم الناس" الآية. وأخرج ابن مردويه عن أبي رافع أن هذا الأعرابي من خزاعة. وقد ورد في فضل هذه الكلمة أعني "حسبنا الله ونعم الوكيل" أحاديث منها ما أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل" قال ابن كثير بعد إخراجه: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حسبي الله ونعم الوكيل، أمان كل خائف". وأخرج ابن أبي الدنيا في الذكر عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال حسبي الله ونعم الوكيل". وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا "إن الناس قد جمعوا لكم". وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن عوف بن مالك أنه حدثهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فقال: ما قلت؟ قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل". وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ؟ ثم أمر الصحابة أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا" وهو حديث جيد. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله "فانقلبوا بنعمة من الله وفضل" قال: النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيراً مرت، وكان في أيام الموسم، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فريح مالاً فقسمه بين أصحابه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: الفضل ما أصابوا من التجارة والأجر. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: أما النعمة فهي العافية، وأما الفضل فالتجارة، والسوء: القتل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله "لم يمسسهم سوء" قال: لم يؤذهم أحد "واتبعوا رضوان الله" قال: أطاعوا الله ورسوله. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عنه في قوله "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه" قال: يقول الشيطان يخوف أوليائه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: يعظم أولياءه في أعينكم. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثل قول ابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن: إنما كان ذلك تخويف الشيطان ولا يخاف الشيطان إلا ولي الشيطان.

قوله 176- "ولا يحزنك" قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، وقرأ ابن محيصن بضم الياء والزاي، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي، وهما لغتان، يقال: حزنني الأمر وأحزنني، والأولى أفصح. وقرأ طلحة " يسارعون " قيل: هم قوم ارتدوا، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فسلاه الله سبحانه ونهاه عن الحزن، وعلل ذلك بأنهم لن يضروا الله شيئاً، وإنما ضروا أنفسهم بأن لاحظ لهم في الآخرة ولهم عذاب عظيم، وقيل: هم كفار قريش وقيل: هم المنافقون، وقيل: هو عام في جميع الكفار. قال القشيري، والحزن على كفر الكافر طاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن، فنهي عن ذلك كما قال الله تعالى " فلا تذهب نفسك عليهم حسرات " " فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا " وعدي السارعون بفي دون إلى للدلالة على أنهم مستقرون فيه مديمون لملابسته، ومثله يسارعون في الخيرات. وقوله "إنهم لن يضروا الله شيئاً" تعليل للنهي، والمعنى: أن كفرهم لا ينقص من ملك الله سبحانه شيئاً، وقيل: المراد لن يضروا أولياءه، ويحتمل أن يراد لن يضروا دينه الذي شرعه لعباده، وشيئاً منصوب على المصدرية: أي شيئاً من الضرر، وقيل: منصوب بنزع الخافض: أي بشيء: والحظ: النصيب. قال أبو زيد: يقال رجل حظيظ إذا كان ذا حظ من الرزق، والمعنى: أن الله يريد أن لا يجعل لهم نصيباً في الجنة أو نصيباً من الثواب، وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام الإرادة واستمرارها "ولهم عذاب عظيم" بسبب مسارعتهم في الكفر فكان ضرر كفرهم عائداً عليهم جالياً لهم عدم الحظ في الآخرة ومصيرهم في العذاب العظيم.

قوله 177- "إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان" أي: استبدلوا الكفر بالإيمان، وقد تقدم تحقيق هذه الاستعارة "لن يضروا الله شيئاً" معناه كالأول وهو للتأكيد لما تقدمه، وقيل: إن الأول خاص بالمنافقين، والثاني يعم جميع الكفار، والأول أولى.

قوله 178- "ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم" قرأ ابن عامر وعاصم وغيرهما "يحسبن" بالياء التحتية وقرأ حمزة بالفوقية، والمعنى على الأولى: لا يحسبن الكافرون أنما نملي لهم بطول العمر ورغد العيش أو بما أصابوا من الظفر يوم أحد "خير لأنفسهم" فليس الأمر كذلك بل إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين. وعلى القراءة الثانية: لا تحسبن يا محمد أن الإملاء للذين كفروا بما ذكر خير لأنفسهم، بل هو شر واقع عليهم ونازل بهم، وهو أن الإملاء للذين كفروا بما ذكر خير لأنفسهم، بل هو شر واقع عليهم ونازل بهم، وهو أن الإملاء الذي نمليه لهم ليزدادوا إثماً. فالموصول على القراءة الأولى فاعل الفعل، وأنما نملي وما بعده ساد مسد مفعولي الحسبان عند سيبويه أو ساد مسد أحدهما، والآخر محذوف عند الأخفش. وأما على القراءة الثانية عند سيبويه أو ساد مسد أحدهما، والآخر محذوف عند الأخفش. وأما على القراءة الثانية فقال الزجاج: إن الموصول هو المفعول الأول، وأنما وما بعدها بدل من الموصول ساد مسد المفعولين، ولا يصح أن يكون أنما وما بعده هو المفعول الثاني، لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول في المعنى. وقال أبو علي الفارسي: لو صح هذا لكان خيراً بالنصب لأنه بصير بدلاً من الذين كفروا، فكأنه قال: لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيراً. وقال الكسائي والفراء: إنه يقدر تكرير الفعل كأنه قال: ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن أنما نملي لهم فسدت مسد المفعولين. وقال في الكشاف: فإن قلت كيف صح مجيء البدل ولم يذكر إلا أحد المفعولين، ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد؟ قلت: صح ذلك من حيث أن التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المنحي، ألا تراك تقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض مع امتناع سكوتك على متاعك انتهى. وقرأ يحيى بن وثاب "إنما نملي" بكسر إن فيهما وهي قراءة ضعيفة باعتبار العربية. وقوله: "إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً" جملة مستأنفة مبينة لوجه الإملاء للكافرين. وقد احتج الجمهور بهذه الآية على بطلان ما تقوله المعتزلة، لأنه سبحانه أخبر بأنه يطيل أعمار الكفار ويجعل عيشهم رغداً ليزدادوا إثماً. قال أبو حاتم: وسمعت الأخفش يذكر كسر "إنما نملي" الأولى وفتح الثانية، ويحتج بذلك لأهل القدر لأنه منهم ويجعله على هذا التقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا إثماً إنما نملي لهم خير لأنفسهم. وقال في الكشاف: إن ازدياد الإثم علة، وما كل علة بعرض ألا تراك تقول: قعدت عن الغزو للعجز والفاقة، وخرجت من البلد لمخافة الشر وليس شيء يعرض لك وإنما هي علل وأسباب.

قوله 179- "ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه" كلام مستأنف، والخطاب عند جمهور المفسرين للكفار والمنافقين: أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق "حتى يميز الخبيث من الطيب" وقيل: الخطاب للمؤمنين والمنافقين: أي ما كان الله ليترككم على الحال التي أنتم عليه من الاختلاط حتى يميز بعضكم من بعض، وقيل الخطاب للمشركين. والمراد بالمؤمنين من في الأصلاب والأرحام: أي ما كان الله ليذر أولادكم على ما أنتم عليه حتى يفرق بينكم وبينهم، وقيل الخطاب للمؤمنين: أي ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط بالمنافقين حتى يميز بينكم، وعلى هذا الوجه، والوجه الثاني يكون في الكلام التفات. وقرئ "يميز" بالتشديد للمخفف، من ماز الشيء يميزه ميزاً إذا فرق بين شيئين، فإن كانت أشياء قيل: ميزه تميزاً "وما كان الله ليطلعكم على الغيب" حتى تميزوا بين الطيب والخبيث فإنه المستأثر بعلم الغيب لا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول من رسله يجتبيه فيطلعه على شيء من غيبه فيميز بينكم كما وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم من تعيين كثير من المنافقين، فإن ذلك كان بتعليم الله له، لا بكونه يعلم الغيب، وقيل المعنى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب في من يستحق النبوة، حتى يكون الوحي باختياركم "ولكن الله يجتبي" أي يختار "من رسله من يشاء". قوله "فآمنوا بالله ورسله" أي: افعلوا الإيمان المطلوب منكم ودعوا الاشتغال بما ليس من شأنكم من التطلع لعلم الله سبحانه "وإن تؤمنوا" بما ذكر "وتتقوا فلكم" عوضاً عن ذلك "أجر عظيم" لا يعرف قدره ولا يبلغ كنهه.

قوله 180- "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم" الموصول في محل رفع على أنه فاعل الفعل على القراءة من قرأ بالياء التحتية، والمفعول الأول محذوف: أي لا يحسبن الباخلون البخل خيراً لهم. قاله الخليل وسيبويه والفراء. قالوا: وإنما حذف لدلالة يبخلون عليه، ومن ذلك قول الشاعر: إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف أي جرى إلى السفه، فالسفيه دل على السفه. وأما على قراءة من قرأ بالفوقية فالفعل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمفعول الأول محذوف: أي لا تحسبن يا محمد بخل الذين يبخلون خيراً لهم. قال الزجاج: هو مثل "واسأل القرية" والضمير المذكور هو ضمير الفصل. قال المبرد: والسين في قوله "سيطوقون ما بخلوا به" سين الوعيد، وهذه الجملة مبينة لمعنى قوله "بل هو شر لهم" قيل: ومعنى التطويق هنا أنه يكون ما بخلوا به من المال طوقاً من نار في أعناقهم، وقيل: معناه أنه سيحملون عقاب ما بخلوا به فهو من الطاقة وليس من التطويق، وقيل المعنى: أنهم يلزمون أعمالهم كما يلزم الطوق العنق، يقال: طوق فلان عمله طوق الحمامة: أي ألزم جزاء عمله، وقيل: إن ما لم تؤد زكاته من المال يمثل له شجاعاً أقرع حتى يطوق به في عنقه كما ورد ذلك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: والبخل في اللغة أن يمنع الإنسان الحق الواجب، فأما من منع ما لا يجب عليه فليس ببخيل. قوله "ولله ميراث السموات والأرض" أي: له وحده لا لغيره كما يفيده التقديم. والمعنى: أن له ما فيهما مما يتوارثه أهلها فما بالهم يبخلون بذلك ولا ينفقونه وهو لله سبحانه لا لهم وإنما كان عندهم عارية مستردة، ومثل هذه الآية قوله تعالى "إنا نحن نرث الأرض ومن عليها" وقوله "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه". والميراث في الأصل هو ما يخرج من مالك إلى آخر ولم يكن مملوكاً لذلك الآخر قبل انتقاله إليه بالميراث، ومعلوم أن الله سبحانه هو المالك بالحقيقة لجميع مخلوقاته. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد "إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان" قال: هم المنافقون. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياة إن كان براً فقد قال الله "وما عند الله خير للأبرار" وإن كان فاجراً فقد قال "ولا يحسبن الذين كفروا" الآية. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي الدرداء نحوه. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن محمد بن كعب نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن أبي برزة أيضاً نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: قالوا إن كان محمداً صادقاً فليخبرنا بمن يؤمن به منا ومن يكفر، فأنزل الله "ما كان الله ليذر المؤمنين" الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: يميز بينهم في الجهاد والهجرة، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله "وما كان الله ليطلعكم على الغيب" قال: ولا يطلع على الغيب إلا رسول. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد "ولكن الله يجتبي" قال: يختص. وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك قال: يستخلص. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "ولا يحسبن الذين يبخلون" قال: هم أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه للناس. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: هم يهود. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: بخلوا أن ينفقوها في سبيل الله لم يؤدوا زكاتها. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته، مثل له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، فيأخذ بلهزمته: يعني بشدقه، فيقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية" وقد ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة يرفعونها.

قال أهل التفسير: لما أنزل الله "من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً" قال قوم من اليهود هذه المقالة تمويهاً على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون ذلك، لأنهم أهل الكتاب، بل أرادوا أنه تعالى إن صح ما طلبه منا من القرض على لسان محمد فهو فقير ليشككوا على إخوانهم في دين الإسلام. قوله 181- "سنكتب ما قالوا" سنكتبه في صحف الملائكة، أو سنحفظه. أو سنجازيهم عليه. والمراد بالوعيد لهم، وأن ذلك لا يفوت على الله، بل هو معد لهم ليوم الجزاء. وجملة سنكتب على هذه مستأنفة جواباً لسؤال مقدر، كأنه قيل: ماذا صنع الله بهؤلاء الذين سمع منهم هذا القول الشنيع؟ فقال: قال لهم "سنكتب ما قالوا". وقرأ الأعمش وحمزة سيكتب بالمثناة التحتية مبني للمفعول. وقرأ برفع اللام من قتلهم ويقول بالياء المثناة تحت. قوله "وقتلهم الأنبياء" عطف على ما قالوا: أي ونكتب قتلهم الأنبياء: أي قتل أسلافهم للأنبياء، وإنما نسب ذلك إليهم لكونهم رضوا به، جعل ذلك القول قريناً لقتل الأنبياء تنبيهاً على أنه من العظم والشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء. قوله "ونقول" معطوف على "سنكتب" أي: نتتقم منهم بعد الكتابة بهذا القول الذي نقوله لهم في النار، أو عند الموت، أو عند الحساب. والحريق: اسم للنار الملتهبة وإطلاق الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة. وقرأ ابن مسعود ويقال ذوقوا.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 73

072قوله 174- "فانقلبوا" هو معطوف على محذوف: أي فخرجوا إليهم فانقلبوا بنعمة هو متعلق بمحذوف وقع حالاً. والتنوين للتعظيم: أي رجعوا متلبسين "بنعمة" عظيمة وهي السلامة من عدوهم وعافية "وفضل" أي: أجر تفضل الله به عليهم، وقيل: ربح في التجارة، وقيل: النعمة خاصة بمنافع الدنيا، والفضل بمنافع الآخرة، وقد تقدم تفسيرها قريباً بما يناسب ذلك المقام لكون الكلام فيه مع الشهداء الذين قد صاروا في الدار الآخرة، والكلام هنا مع الأحياء. قوله "لم يمسسهم سوء" في محل نصب على الحال: أي سالمين عن سوء لم يصيبهم قتل ولا جرح ولا ما يخافونه "واتبعوا رضوان الله" في ما يأتون ويذرون، ومن ذلك خروجهم لهذه الغزوة "والله ذو فضل عظيم" لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه، ومن تفضله عليهم تثبيتهم وخروجهم للقاء عدوهم وإرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة التي هي جالبة لكل خير ودافعة لكل شر.

قوله "إنما ذلكم" أي: المثبط لكم أيها المؤمنون "الشيطان" هو خير اسم الإشارة، ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة والخبر قوله "يخوف أولياءه"، فعلى الأول يكون قوله "يخوف أولياءه" جملة مستأنفة أو حالية، والظاهر أن المراد هنا الشيطان نفسه باعتبار ما يصدر منه من الوسوسة المقتضية للتثبيط، وقيل: المراد نعيم بن مسعود لما قال لهم تلك المقالة، وقيل أبو سفيان لما صدر منه الوعيد لهم، والمعنى: أن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه وهم الكافرون، وقيل إن قوله "أولياءه" منصوب بنزع الخافض أي يخوفكم بأوليائه أو من أوليائه، قاله الفراء والزجاج وأبو علي الفارسي. ورده ابن الأنباري بأن التخويف قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين قلا ضرورة إلى إضمار حرف الجر. وعلى قول الفراء ومن معه يكون مفعول يخوف محذوفاً: أي يخوفكم. وعلى الأول يكون المفعول الأول محذوفاً والثاني مذكوراً، ويجوز أن يكون المراد أن الشيطان يخوف أولياءه وهم القاعدون من المنافقين فلا حذف. قوله "فلا تخافوهم" أي أولياءه الذين يخوفكم بهم الشيطان، أو فلا تخافوا الناس المذكورين في قوله "إن الناس قد جمعوا لكم" نهاهم سبحانه عن أن يخافوهم فيجبنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الخروج، وأمرهم بأن يخافوه سبحانه فقال "وخافون" فافعلوا ما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه لأني الحقيق بالخوف مني، والمراقبة لأمري ونهيي لكون الخير والشر بيدي وقيده بقوله "إن كنتم مؤمنين" لأن الإيمان يقتضي ذلك. وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله" في حمزة وأصحابه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أبي الضحى أنها نزلت في قتل أحد وحمزة منهم. وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا"، وفي لفظ "قالوا ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله هؤلاء الآيات "ولا تحسبن الذين قتلوا" الآية وما بعدها". وأخرج الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله: أن أباه سأل الله سبحانه أن يبلغ من وراء ما هو فيه، فنزلت هذه الآية وهو من قتلى أحد. وقد روي من وجوه كثيرة أن سبب نزول الآية قتل أحد. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أنس: أن سبب نزول هذه الآية قتلى بئر معونة، وعلى كل حال فالآية باعتبار عموم لفظها يدخل تحتها كل شهيد، وقد ثبت في أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر، وثبت في فضل الشهداء ما يطول تعداده ويكثر إيراده مما هو معروف في كتب الحديث. وأخرج النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمداً قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم ارجعوا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد، أو بئر أبي عتبة، شك سفيان، فقال المشركون: يرجع من قابل، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تعد غزوة، فأنزل الله سبحانه "الذين استجابوا لله والرسول" الآية. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة في قوله تعالى "الذين استجابوا لله والرسول" الآية، أنها قالت لعروة بن الزبير: يا بن أختي كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر، لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد انصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون فيهم أبو بكر والزبير. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد، وقد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا: رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أصحابه يطلبهم، فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه، ومر ركب من عبد القيس، فقال لهم أبو سفيان، بلغوا محمداً أنا قد أجمعنا الرجعة على أصحابه، ومر ركب من عبد القيس، فقال لهم أبو سفيان، بلغو محمداً أنا قد أجمعنا الرجعة على أصحابه لنستأصلهم، فلما مر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد أخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنزل الله في ذلك "الذين استجابوا لله والرسول" الآيات. وأخرج موسى بن عقبة في مغازيه والبيهقي في الدلائل عن ابن شهاب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين لموعد أبي سفيان بدراً. فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس فمشوا في الناس يخوفونهم، وقالوا: إنا قد أخبرنا أن قد جمعوا لكم من الناس مثل الليل يرجون أن يواقعوكم. والروايات في هذا الباب كثيرة قد اشتملت عليها كتب الحديث والسير. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: القرح الجراحات. وأخرج ابن جرير عن السدي أن أبا سفيان وأصحابه لقوا أعرابياً فجعلوا له جعلاً على أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم قد جمعوا لهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال هو والصحابة: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم رجعوا من حمراء الأسد، فأنزل الله فيهم وفي الأعرابي "الذين قال لهم الناس" الآية. وأخرج ابن مردويه عن أبي رافع أن هذا الأعرابي من خزاعة. وقد ورد في فضل هذه الكلمة أعني "حسبنا الله ونعم الوكيل" أحاديث منها ما أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل" قال ابن كثير بعد إخراجه: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حسبي الله ونعم الوكيل، أمان كل خائف". وأخرج ابن أبي الدنيا في الذكر عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال حسبي الله ونعم الوكيل". وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قالوا "إن الناس قد جمعوا لكم". وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن عوف بن مالك أنه حدثهم "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فقال: ما قلت؟ قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل". وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ؟ ثم أمر الصحابة أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا" وهو حديث جيد. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله "فانقلبوا بنعمة من الله وفضل" قال: النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيراً مرت، وكان في أيام الموسم، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فريح مالاً فقسمه بين أصحابه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: الفضل ما أصابوا من التجارة والأجر. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: أما النعمة فهي العافية، وأما الفضل فالتجارة، والسوء: القتل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله "لم يمسسهم سوء" قال: لم يؤذهم أحد "واتبعوا رضوان الله" قال: أطاعوا الله ورسوله. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عنه في قوله "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه" قال: يقول الشيطان يخوف أوليائه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: يعظم أولياءه في أعينكم. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثل قول ابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن: إنما كان ذلك تخويف الشيطان ولا يخاف الشيطان إلا ولي الشيطان.

قوله 176- "ولا يحزنك" قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، وقرأ ابن محيصن بضم الياء والزاي، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي، وهما لغتان، يقال: حزنني الأمر وأحزنني، والأولى أفصح. وقرأ طلحة " يسارعون " قيل: هم قوم ارتدوا، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فسلاه الله سبحانه ونهاه عن الحزن، وعلل ذلك بأنهم لن يضروا الله شيئاً، وإنما ضروا أنفسهم بأن لاحظ لهم في الآخرة ولهم عذاب عظيم، وقيل: هم كفار قريش وقيل: هم المنافقون، وقيل: هو عام في جميع الكفار. قال القشيري، والحزن على كفر الكافر طاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن، فنهي عن ذلك كما قال الله تعالى " فلا تذهب نفسك عليهم حسرات " " فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا " وعدي السارعون بفي دون إلى للدلالة على أنهم مستقرون فيه مديمون لملابسته، ومثله يسارعون في الخيرات. وقوله "إنهم لن يضروا الله شيئاً" تعليل للنهي، والمعنى: أن كفرهم لا ينقص من ملك الله سبحانه شيئاً، وقيل: المراد لن يضروا أولياءه، ويحتمل أن يراد لن يضروا دينه الذي شرعه لعباده، وشيئاً منصوب على المصدرية: أي شيئاً من الضرر، وقيل: منصوب بنزع الخافض: أي بشيء: والحظ: النصيب. قال أبو زيد: يقال رجل حظيظ إذا كان ذا حظ من الرزق، والمعنى: أن الله يريد أن لا يجعل لهم نصيباً في الجنة أو نصيباً من الثواب، وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام الإرادة واستمرارها "ولهم عذاب عظيم" بسبب مسارعتهم في الكفر فكان ضرر كفرهم عائداً عليهم جالياً لهم عدم الحظ في الآخرة ومصيرهم في العذاب العظيم.

قوله 177- "إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان" أي: استبدلوا الكفر بالإيمان، وقد تقدم تحقيق هذه الاستعارة "لن يضروا الله شيئاً" معناه كالأول وهو للتأكيد لما تقدمه، وقيل: إن الأول خاص بالمنافقين، والثاني يعم جميع الكفار، والأول أولى.

قوله 178- "ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم" قرأ ابن عامر وعاصم وغيرهما "يحسبن" بالياء التحتية وقرأ حمزة بالفوقية، والمعنى على الأولى: لا يحسبن الكافرون أنما نملي لهم بطول العمر ورغد العيش أو بما أصابوا من الظفر يوم أحد "خير لأنفسهم" فليس الأمر كذلك بل إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين. وعلى القراءة الثانية: لا تحسبن يا محمد أن الإملاء للذين كفروا بما ذكر خير لأنفسهم، بل هو شر واقع عليهم ونازل بهم، وهو أن الإملاء للذين كفروا بما ذكر خير لأنفسهم، بل هو شر واقع عليهم ونازل بهم، وهو أن الإملاء الذي نمليه لهم ليزدادوا إثماً. فالموصول على القراءة الأولى فاعل الفعل، وأنما نملي وما بعده ساد مسد مفعولي الحسبان عند سيبويه أو ساد مسد أحدهما، والآخر محذوف عند الأخفش. وأما على القراءة الثانية عند سيبويه أو ساد مسد أحدهما، والآخر محذوف عند الأخفش. وأما على القراءة الثانية فقال الزجاج: إن الموصول هو المفعول الأول، وأنما وما بعدها بدل من الموصول ساد مسد المفعولين، ولا يصح أن يكون أنما وما بعده هو المفعول الثاني، لأن المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول في المعنى. وقال أبو علي الفارسي: لو صح هذا لكان خيراً بالنصب لأنه بصير بدلاً من الذين كفروا، فكأنه قال: لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيراً. وقال الكسائي والفراء: إنه يقدر تكرير الفعل كأنه قال: ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن أنما نملي لهم فسدت مسد المفعولين. وقال في الكشاف: فإن قلت كيف صح مجيء البدل ولم يذكر إلا أحد المفعولين، ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد؟ قلت: صح ذلك من حيث أن التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المنحي، ألا تراك تقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض مع امتناع سكوتك على متاعك انتهى. وقرأ يحيى بن وثاب "إنما نملي" بكسر إن فيهما وهي قراءة ضعيفة باعتبار العربية. وقوله: "إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً" جملة مستأنفة مبينة لوجه الإملاء للكافرين. وقد احتج الجمهور بهذه الآية على بطلان ما تقوله المعتزلة، لأنه سبحانه أخبر بأنه يطيل أعمار الكفار ويجعل عيشهم رغداً ليزدادوا إثماً. قال أبو حاتم: وسمعت الأخفش يذكر كسر "إنما نملي" الأولى وفتح الثانية، ويحتج بذلك لأهل القدر لأنه منهم ويجعله على هذا التقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا إثماً إنما نملي لهم خير لأنفسهم. وقال في الكشاف: إن ازدياد الإثم علة، وما كل علة بعرض ألا تراك تقول: قعدت عن الغزو للعجز والفاقة، وخرجت من البلد لمخافة الشر وليس شيء يعرض لك وإنما هي علل وأسباب.

قوله 179- "ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه" كلام مستأنف، والخطاب عند جمهور المفسرين للكفار والمنافقين: أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق "حتى يميز الخبيث من الطيب" وقيل: الخطاب للمؤمنين والمنافقين: أي ما كان الله ليترككم على الحال التي أنتم عليه من الاختلاط حتى يميز بعضكم من بعض، وقيل الخطاب للمشركين. والمراد بالمؤمنين من في الأصلاب والأرحام: أي ما كان الله ليذر أولادكم على ما أنتم عليه حتى يفرق بينكم وبينهم، وقيل الخطاب للمؤمنين: أي ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط بالمنافقين حتى يميز بينكم، وعلى هذا الوجه، والوجه الثاني يكون في الكلام التفات. وقرئ "يميز" بالتشديد للمخفف، من ماز الشيء يميزه ميزاً إذا فرق بين شيئين، فإن كانت أشياء قيل: ميزه تميزاً "وما كان الله ليطلعكم على الغيب" حتى تميزوا بين الطيب والخبيث فإنه المستأثر بعلم الغيب لا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول من رسله يجتبيه فيطلعه على شيء من غيبه فيميز بينكم كما وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم من تعيين كثير من المنافقين، فإن ذلك كان بتعليم الله له، لا بكونه يعلم الغيب، وقيل المعنى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب في من يستحق النبوة، حتى يكون الوحي باختياركم "ولكن الله يجتبي" أي يختار "من رسله من يشاء". قوله "فآمنوا بالله ورسله" أي: افعلوا الإيمان المطلوب منكم ودعوا الاشتغال بما ليس من شأنكم من التطلع لعلم الله سبحانه "وإن تؤمنوا" بما ذكر "وتتقوا فلكم" عوضاً عن ذلك "أجر عظيم" لا يعرف قدره ولا يبلغ كنهه.

قوله 180- "ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم" الموصول في محل رفع على أنه فاعل الفعل على القراءة من قرأ بالياء التحتية، والمفعول الأول محذوف: أي لا يحسبن الباخلون البخل خيراً لهم. قاله الخليل وسيبويه والفراء. قالوا: وإنما حذف لدلالة يبخلون عليه، ومن ذلك قول الشاعر: إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف أي جرى إلى السفه، فالسفيه دل على السفه. وأما على قراءة من قرأ بالفوقية فالفعل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمفعول الأول محذوف: أي لا تحسبن يا محمد بخل الذين يبخلون خيراً لهم. قال الزجاج: هو مثل "واسأل القرية" والضمير المذكور هو ضمير الفصل. قال المبرد: والسين في قوله "سيطوقون ما بخلوا به" سين الوعيد، وهذه الجملة مبينة لمعنى قوله "بل هو شر لهم" قيل: ومعنى التطويق هنا أنه يكون ما بخلوا به من المال طوقاً من نار في أعناقهم، وقيل: معناه أنه سيحملون عقاب ما بخلوا به فهو من الطاقة وليس من التطويق، وقيل المعنى: أنهم يلزمون أعمالهم كما يلزم الطوق العنق، يقال: طوق فلان عمله طوق الحمامة: أي ألزم جزاء عمله، وقيل: إن ما لم تؤد زكاته من المال يمثل له شجاعاً أقرع حتى يطوق به في عنقه كما ورد ذلك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: والبخل في اللغة أن يمنع الإنسان الحق الواجب، فأما من منع ما لا يجب عليه فليس ببخيل. قوله "ولله ميراث السموات والأرض" أي: له وحده لا لغيره كما يفيده التقديم. والمعنى: أن له ما فيهما مما يتوارثه أهلها فما بالهم يبخلون بذلك ولا ينفقونه وهو لله سبحانه لا لهم وإنما كان عندهم عارية مستردة، ومثل هذه الآية قوله تعالى "إنا نحن نرث الأرض ومن عليها" وقوله "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه". والميراث في الأصل هو ما يخرج من مالك إلى آخر ولم يكن مملوكاً لذلك الآخر قبل انتقاله إليه بالميراث، ومعلوم أن الله سبحانه هو المالك بالحقيقة لجميع مخلوقاته. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد "إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان" قال: هم المنافقون. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياة إن كان براً فقد قال الله "وما عند الله خير للأبرار" وإن كان فاجراً فقد قال "ولا يحسبن الذين كفروا" الآية. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي الدرداء نحوه. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن محمد بن كعب نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن أبي برزة أيضاً نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: قالوا إن كان محمداً صادقاً فليخبرنا بمن يؤمن به منا ومن يكفر، فأنزل الله "ما كان الله ليذر المؤمنين" الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: يميز بينهم في الجهاد والهجرة، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله "وما كان الله ليطلعكم على الغيب" قال: ولا يطلع على الغيب إلا رسول. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد "ولكن الله يجتبي" قال: يختص. وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك قال: يستخلص. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "ولا يحسبن الذين يبخلون" قال: هم أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه للناس. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: هم يهود. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: بخلوا أن ينفقوها في سبيل الله لم يؤدوا زكاتها. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته، مثل له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، فيأخذ بلهزمته: يعني بشدقه، فيقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية" وقد ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة يرفعونها.

قال أهل التفسير: لما أنزل الله "من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً" قال قوم من اليهود هذه المقالة تمويهاً على ضعفائهم لا أنهم يعتقدون ذلك، لأنهم أهل الكتاب، بل أرادوا أنه تعالى إن صح ما طلبه منا من القرض على لسان محمد فهو فقير ليشككوا على إخوانهم في دين الإسلام. قوله 181- "سنكتب ما قالوا" سنكتبه في صحف الملائكة، أو سنحفظه. أو سنجازيهم عليه. والمراد بالوعيد لهم، وأن ذلك لا يفوت على الله، بل هو معد لهم ليوم الجزاء. وجملة سنكتب على هذه مستأنفة جواباً لسؤال مقدر، كأنه قيل: ماذا صنع الله بهؤلاء الذين سمع منهم هذا القول الشنيع؟ فقال: قال لهم "سنكتب ما قالوا". وقرأ الأعمش وحمزة سيكتب بالمثناة التحتية مبني للمفعول. وقرأ برفع اللام من قتلهم ويقول بالياء المثناة تحت. قوله "وقتلهم الأنبياء" عطف على ما قالوا: أي ونكتب قتلهم الأنبياء: أي قتل أسلافهم للأنبياء، وإنما نسب ذلك إليهم لكونهم رضوا به، جعل ذلك القول قريناً لقتل الأنبياء تنبيهاً على أنه من العظم والشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء. قوله "ونقول" معطوف على "سنكتب" أي: نتتقم منهم بعد الكتابة بهذا القول الذي نقوله لهم في النار، أو عند الموت، أو عند الحساب. والحريق: اسم للنار الملتهبة وإطلاق الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة. وقرأ ابن مسعود ويقال ذوقوا.

الصفحة رقم 73 من المصحف تحميل و استماع mp3