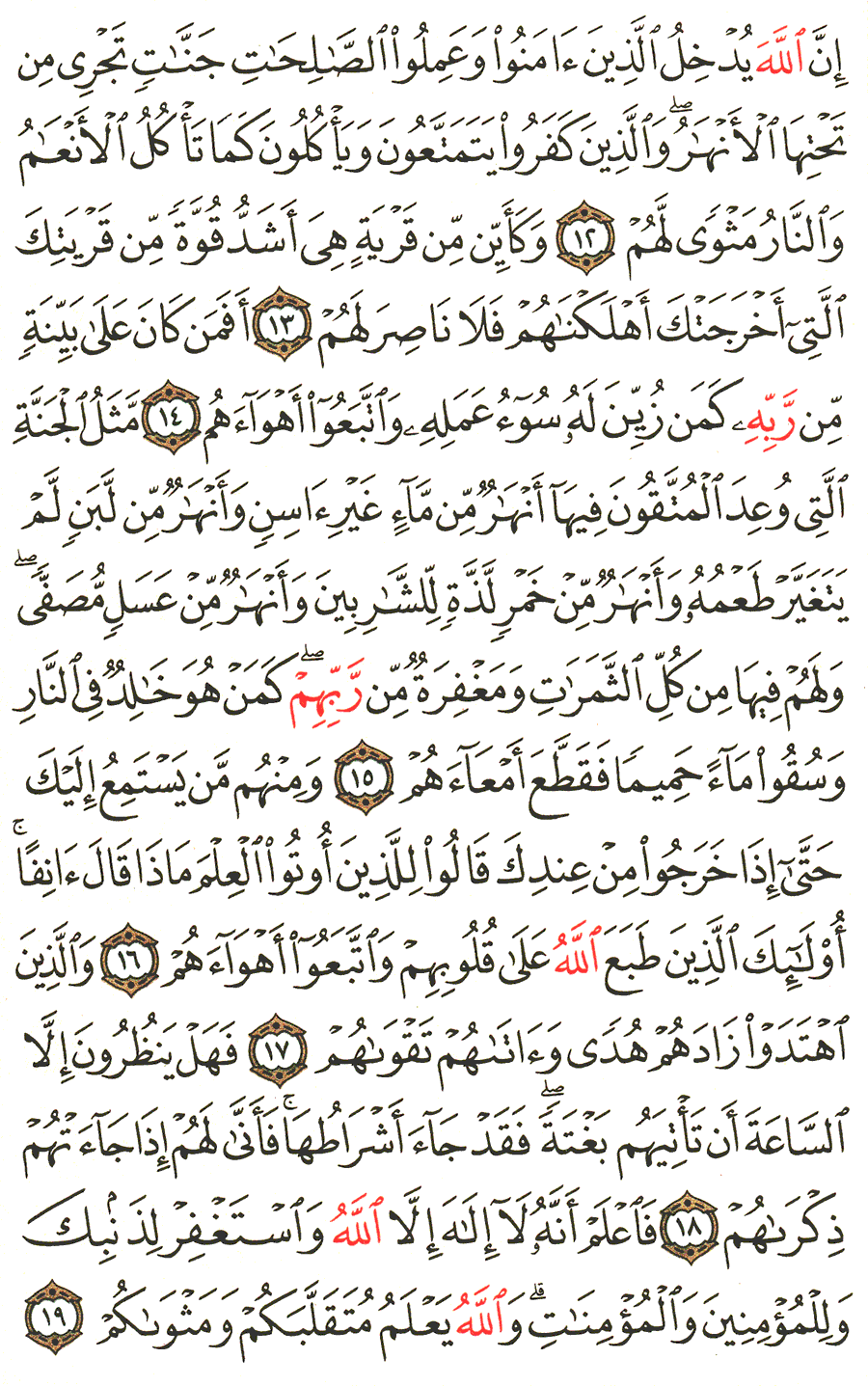

سورة محمد | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 508 من المصحف

ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهم، ذكر أنهم وُكِلُوا إلى أنفسهم، فلم يتصفوا بصفات المروءة، ولا الصفات الإنسانية، بل نزلوا عنها دركات، وصاروا كالأنعام، التي لا عقل لها ولا فضل، بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتها، فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولها، غير متعدية لها إلى ما فيه الخير والسعادة، ولهذا كانت النار مثوى لهم، أي: منزلا معدا، لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم من عذابها.

( أهلكناهم ) حين كذبوا رسلنا، ولم تفد فيهم المواعظ، فلا نجد لهم ناصرا، ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئا.

فكيف حال هؤلاء الضعفاء، أهل قريتك، إذ أخرجوك عن وطنك وكذبوك، وعادوك، وأنت أفضل المرسلين، وخير الأولين والآخرين؟!

أليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة، لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد؟

( فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ) أي: غير متغير، لا بوخم ولا بريح منتنة، ولا بمرارة، ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها، وأطيبها ريحا، وألذها شربا.

( وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ) بحموضة ولا غيرها، ( وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ) أي: يلتذ به شاربه لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس، ويغول العقل.

( وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ) من شمعه، وسائر أوساخه.

( وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ) من نخيل، وعنب، وتفاح، ورمان، وأترج، وتين، وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا، فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم.

ثم قال: ( وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ) يزول بها عنهم المرهوب، فأي هؤلاء خير أم من هو خالد في النار التي اشتد حرها، وتضاعف عذابها، ( وَسُقُوا ) فيها ( مَاءً حَمِيمًا ) أي: حارا جدا، ( فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ )

فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين، والعاملين والعملين.

ثم بين حال المهتدين، فقال: ( وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا ) بالإيمان والانقياد، واتباع ما يرضي الله ( زَادَهُمْ هُدًى ) شكرا منه تعالى لهم على ذلك، ( وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ) أي: وفقهم للخير، وحفظهم من الشر، فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع، والعمل الصالح.

( فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ) أي: من أين لهم، إذا جاءتهم الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؟ قد فات ذلك، وذهب وقت التذكر، فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءهم النذير.

ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت، فإن موت الإنسان قيام ساعته.

وهذا العلم الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله- فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد، كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائه وصفاته، وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال.

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية.

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته، والتأله له وحده لا شريك له.

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم، بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها.

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله، واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينفعونهم بمثقال ذرة، من جلب خير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه.

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك، وتواطؤها عليه.

السابع: أن خواص الخلق، الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا، وعلما - وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله بذلك.

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته، وبديع حكمته، وغرائب خلقه.

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله، وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت، وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي، لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد - على تكرر الباطل والشبه- إلا نموا وكمالا.

هذا، وإن نظرت إلى الدليل العظيم، والأمر الكبير - وهو تدبر هذا القرآن العظيم، والتأمل في آياته- فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره.

وقوله: ( وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ) أي: اطلب من الله المغفرة لذنبك، بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة، والحسنات الماحية، وترك الذنوب والعفو عن الجرائم.

( و ) استغفر أيضا ( للمؤمنين وَالْمُؤْمِنَات ) فإنهم - بسبب إيمانهم- كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة.

ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم، وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم، فإن من لوازم ذلك النصح لهم، وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويأمرهم بما فيه الخير لهم، وينهاهم عما فيه ضررهم، ويعفو عن مساويهم ومعايبهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق، الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم.

( وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ ) أي: تصرفاتكم وحركاتكم، وذهابكم ومجيئكم، ( وَمَثْوَاكُمْ ) الذي به تستقرون، فهو يعلمكم في الحركات والسكنات، فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ( 12 ) .

لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين، ذكر ما يفعل بهم في الآخرة، من دخول الجنات، التي تجري من تحتها الأنهار، التي تسقي تلك البساتين الزاهرة، والأشجار الناظرة المثمرة، لكل زوج بهيج، وكل فاكهة لذيذة. ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهم، ذكر أنهم وُكِلُوا إلى أنفسهم، فلم يتصفوا بصفات المروءة، ولا الصفات الإنسانية، بل نزلوا عنها دركات، وصاروا كالأنعام، التي لا عقل لها ولا فضل، بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات الدنيا وشهواتها، فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولها، غير متعدية لها إلى ما فيه الخير والسعادة، ولهذا كانت النار مثوى لهم، أي: منزلا معدا، لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم من عذابها.

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ( 13 ) .

أي: وكم من قرية من قرى المكذبين، هي أشد قوة من قريتك، في الأموال والأولاد والأعوان، والأبنية والآلات. ( أهلكناهم ) حين كذبوا رسلنا، ولم تفد فيهم المواعظ، فلا نجد لهم ناصرا، ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله شيئا.

فكيف حال هؤلاء الضعفاء، أهل قريتك، إذ أخرجوك عن وطنك وكذبوك، وعادوك، وأنت أفضل المرسلين، وخير الأولين والآخرين؟!

أليسوا بأحق من غيرهم بالإهلاك والعقوبة، لولا أن الله تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني بكل كافر وجاحد؟

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ( 14 ) .

أي: لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه، علما وعملا قد علم الحق واتبعه، ورجا ما وعده الله لأهل الحق، كمن هو أعمى القلب، قد رفض الحق وأضله، واتبع هواه بغير هدى من الله، ومع ذلك، يرى أن ما هو عليه من الحق، فما أبعد الفرق بين الفريقين! وما أعظم التفاوت بين الطائفتين، أهل الحق وأهل الغي! . مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ( 15 ) .

أي: مثل الجنة التي أعدها الله لعباده، الذين اتقوا سخطه، واتبعوا رضوانه، أي: نعتها وصفتها الجميلة. ( فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ) أي: غير متغير، لا بوخم ولا بريح منتنة، ولا بمرارة، ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها، وأطيبها ريحا، وألذها شربا.

( وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ) بحموضة ولا غيرها، ( وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ) أي: يلتذ به شاربه لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا الذي يكره مذاقه ويصدع الرأس، ويغول العقل.

( وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ) من شمعه، وسائر أوساخه.

( وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ) من نخيل، وعنب، وتفاح، ورمان، وأترج، وتين، وغير ذلك مما لا نظير له في الدنيا، فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم.

ثم قال: ( وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ) يزول بها عنهم المرهوب، فأي هؤلاء خير أم من هو خالد في النار التي اشتد حرها، وتضاعف عذابها، ( وَسُقُوا ) فيها ( مَاءً حَمِيمًا ) أي: حارا جدا، ( فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ )

فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين، والعاملين والعملين.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ( 16 ) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ( 17 ) .

يقول تعالى: ومن المنافقين ( مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ) ما تقول استماعا، لا عن قبول وانقياد، بل معرضة قلوبهم عنه، ولهذا قال: ( حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) مستفهمين عما قلت، وما سمعوا، مما لم يكن لهم فيه رغبة ( مَاذَا قَالَ آنِفًا ) أي: قريبا، وهذا في غاية الذم لهم، فإنهم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم، ووعته قلوبهم، وانقادت له جوارحهم، ولكنهم بعكس هذه الحال، ولهذا قال: ( أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) أي: ختم عليها، وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم، التي لا يهوون فيها إلا الباطل. ثم بين حال المهتدين، فقال: ( وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا ) بالإيمان والانقياد، واتباع ما يرضي الله ( زَادَهُمْ هُدًى ) شكرا منه تعالى لهم على ذلك، ( وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ) أي: وفقهم للخير، وحفظهم من الشر، فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع، والعمل الصالح.

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ( 18 ) .

أي: فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون ( إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ) أي: فجأة، وهم لا يشعرون ( فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ) أي: علاماتها الدالة على قربها. ( فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ) أي: من أين لهم، إذا جاءتهم الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؟ قد فات ذلك، وذهب وقت التذكر، فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءهم النذير.

ففي هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت، فإن موت الإنسان قيام ساعته.

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ( 19 ) .

العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه، وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله- فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد، كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائه وصفاته، وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال.

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية.

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته، والتأله له وحده لا شريك له.

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم، بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها.

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله، واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم، ولا ينفعونهم بمثقال ذرة، من جلب خير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه.

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك، وتواطؤها عليه.

السابع: أن خواص الخلق، الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا، وعلما - وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله بذلك.

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته، وبديع حكمته، وغرائب خلقه.

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله، وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها، لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت، وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، بحيث يكون كالجبال الرواسي، لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد - على تكرر الباطل والشبه- إلا نموا وكمالا.

هذا، وإن نظرت إلى الدليل العظيم، والأمر الكبير - وهو تدبر هذا القرآن العظيم، والتأمل في آياته- فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره.

وقوله: ( وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ) أي: اطلب من الله المغفرة لذنبك، بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة، والحسنات الماحية، وترك الذنوب والعفو عن الجرائم.

( و ) استغفر أيضا ( للمؤمنين وَالْمُؤْمِنَات ) فإنهم - بسبب إيمانهم- كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة.

ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم، وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم، فإن من لوازم ذلك النصح لهم، وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويأمرهم بما فيه الخير لهم، وينهاهم عما فيه ضررهم، ويعفو عن مساويهم ومعايبهم، ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم، ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق، الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم.

( وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ ) أي: تصرفاتكم وحركاتكم، وذهابكم ومجيئكم، ( وَمَثْوَاكُمْ ) الذي به تستقرون، فهو يعلمكم في الحركات والسكنات، فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه.

الصفحة رقم 508 من المصحف تحميل و استماع mp3