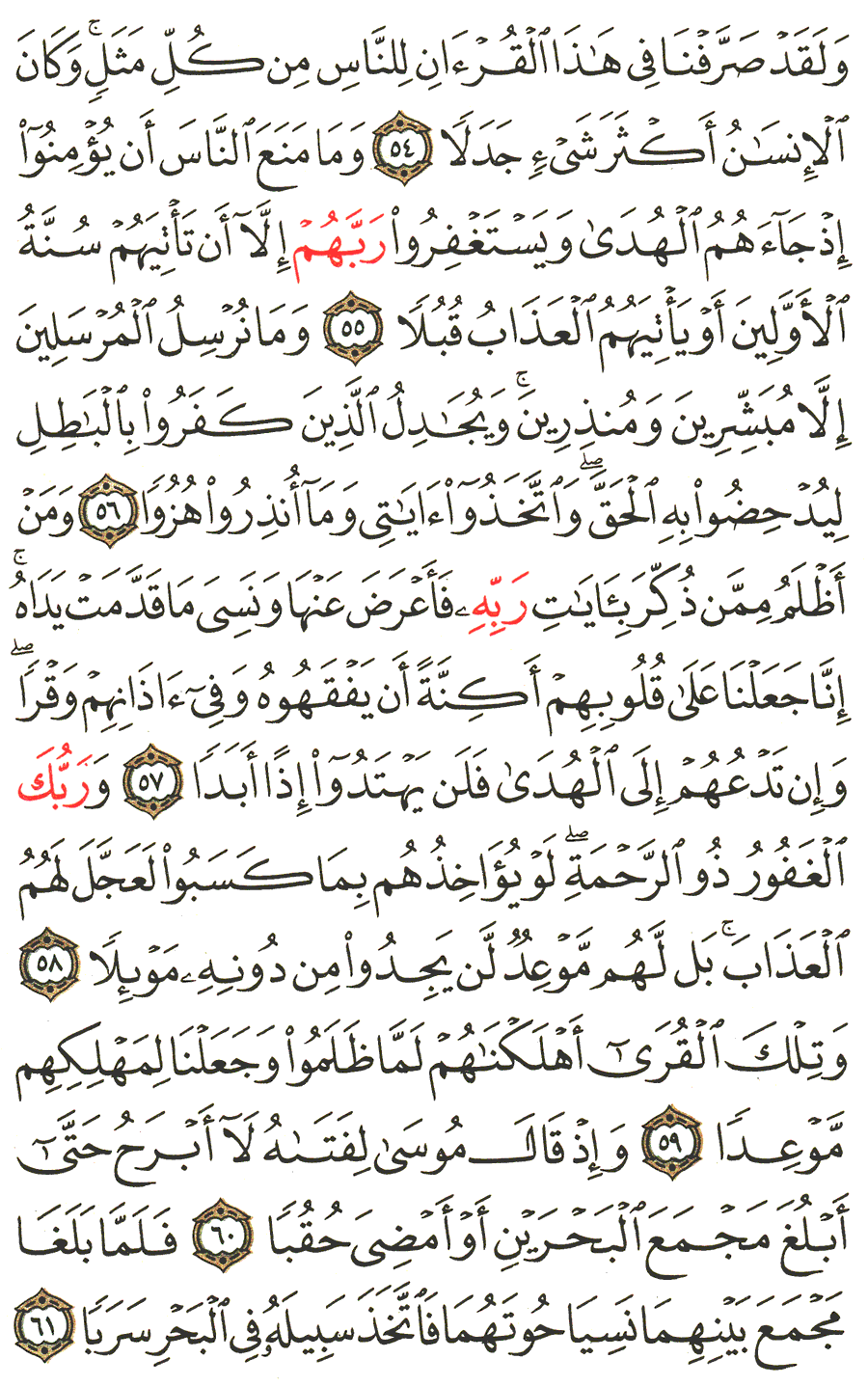

سورة الكهف | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 300 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 300

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآئِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً * وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَلاً * وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلاٌّوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاً * وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَـٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوۤاْ ءايَاتِى وَمَا أُنْذِرُواْ هُزُواً * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِأايِـٰتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَىٰ ٱلْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوۤاْ إِذاً أَبَداً * وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلاً * وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا * وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰهُ لاۤ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُباً}

قوله تعالى: {وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآئِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق}. أي واذكر يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين كانوا يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله توبيخاً لهم وتقريعاً: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء معي، فالمفعولان محذوفان: أي زعمتموهم شركاء لي كذباً وافتراء. أي ادعوهم واستغيثوا بهم لينصروكم ويمنعوكم من عذابي، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من عدم استجابتهم لهم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحاً في مواضع أخر، كقوله تعالى في سورة «القصص»: {وَيَوْمَ يُنَـٰدِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰؤُلاۤءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَـٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوۤاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ} ، وقوله تعالى: {ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِـكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} ، وقوله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُون َوَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ} ، وقوله: {وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاًكَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَـٰدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّ} ، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَآءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} ، والآيات في تبرئهم منهم يوم القيامة، وعدم استجابتهم لهم كثيرة جداً. وخطبة الشيطان المذكورة في سورة إبراهيم في قوله تعالى: {وَقَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلاٌّمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ} ـ إلى قوله ـ {إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ} من قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق} اختلف العلماء فيه من ثلاث جهات:

الأولى ـ في المراد بالظرف الذي هو «بين». والثانية ـ في مرجع الضمير. والثالثة ـ في المراد بالموبق. وسنذكر هنا أقوالهم، وما يظهر لنا رجحافه منها إن شاء الله تعالى.

أما الموبق: فقيل: المهلك. وقيل واد في جهنم. وقيل الموعد. قال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق} يقول: مهلكاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله «موبقاً» يقول: مهلكاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله «موبقاً» قال. واد في جهنم.

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي في الشعب عن أنس في قوله {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق} قال: واد في جهنم من قيح ودم. وأخرج أحمد في الزهد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عمر ي قوله {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق} قال: هو واد عميق في النار، فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى والضلالة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذكر الله: واد في النار، بعيد القعر، يفرق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام وبين من سواهم من الناس. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى {مَّوْبِق} قال: هو نهر يسيل ناراً على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم، فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا بالاقتحام في النار منها. وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: إن في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها: غليظ، وموبق، وأثام، وغي. انتهى كلام صاحب الدر المنثور. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة: أن الموبق: الموعد، واستدل لذلك بقول الشاعر: وحاد شروري والستار فلم يدع تعاراً له والواديين بموبق

يعني بموعد. والتحقيق: أن الموبق المهلك، من قولهم وبق يبق، كوعد بعد: إذا هلك. وفيه لغة أخرى وهي وبق يوبق كلأجل يوجل. ولغة ثالثة أيضاً وهي: وبق يبق كورث يرث. ومعنى كل ذلك: الهلاك. والمصدر من وبق ـ بالفتح ـ الوبوق على القياس، والوبق. ومن وبق ـ بالكسر ـ الوبق بفتحتين على القياس. وأوبقته ذنوبه: أهلكته، ومن هذا المعنى قوله تعالى: {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُو} أي يهلكهن، ومنه الحديث، «فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها» وحديث «السبع الموبقات» أي المهلكات، ومن هذا المعنى قول زهير: ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه عن كل شنعاء موبق

وقول من قال، إن الموبق العداوة، وقول من قال: إنه المجلس ـ كلاهما ظاهر السقوط. والتحقيق فيه هو ما قدمنا. وأما الأقوال العلماء في المراد بلفظه «بين» فعلى قول الحسن ومن وافقه: أن الموبق العداوة ـ فالمعنى واضح؛ أي وجعلنا بينهم عداوة؛ كقوله: {ٱلاٌّخِلاَءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} ، وقوله: {وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْض} ، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن تفسير الموبق بالعداوة بعيد كما قدمنا. وقال بعض العلماء: المراد بالبين في الآية: الوصل؛ أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا ملكاً لهم يوم القيامة؛ كما قال تعالى: {إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلاٌّسْبَابُ} أي المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. وكما قال: {كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَـٰدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّ} ، وكما قال تعالى: {ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْض} ونحو ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق}: جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن كلاً منهم معين على هلاك الآخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي فهم شركاء في العذاب؛ كما قال تعالى: {وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} ، وقوله: {قَالَ لِكُلٍّ ضِعْف وَلَـٰكِن لاَّ تَعْلَمُونَ} ومعنى هذا القول مروي عن ابن زيد. وقال بعض العلماء: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق}: أي بين المؤمنين والكافرين موبقاً، أي مهلكاً يفصل بينهم، فالداخل فيه، في هلاك، والخارج عنه في عافية. وأظهر الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن، أن المعنى: وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله موبقاً أي مهلكاً، لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب، كما قال تعالى: {لَهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ} ، وقوله: {لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} ، وقوله: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} . وقال ابن الأعرابي: كل شيء حاجز بين شيئين يسمى موبقاً، نقله عنه القرطبي. وبما ذكرنا تعلم أن الضمير في قوله «بينهم» قيل راجع إلى أهل النار. وقيل راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معاً. وقيل راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا هو أظهرها لدلالة ظاهره السياق عليه، لأن الله يقول: {وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآئِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ} ثم قال مخبراً عن العابدين والمعبودين: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق} أي مهلكاً يفصل بينهم ويحيط بهم. وهذا المعنى كقوله:

{وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ} . أي فرقنا بينهم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَيَوْمَ يَقُولُ} قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة بالياء المثناة التحتية، وقرأه حمزة «نقول» بنون العظمة، وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله، أي يقول هو أي الله. قوله تعالى: {وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون النار يوم القيامة، ويظنون أنهم مواقعوها، أي مخالطوها وواقعون فيها. والظن في هذه الآية بمعنى اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق وشاهدوا الواقع. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون بالواقع؛ كقوله عنهم: {وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـٰلِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ} ، وكقوله: {فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ} ، وقوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَ} . ومن إطلاق الظن على اليقين تعالى: {وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ} أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. وقوله تعالى: {قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ} . وقوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَؤُاْ كِتَـٰبيَهْ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَـٰقٍ حِسَابِيَهْ} فالظن في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين. والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك. ومن إطلاقه على اليقين في كلام العرب قول دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد

وقول عميرة بن طارق: بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون النار، وبين في موضع آخر أنها هي تراهم أيضاً، وهو قوله تعالى: {بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيراًٱلَّذِينَ هُمْ فِى خَوْضٍ يَلْعَبُونَ} . وما جرى على ألسنة العلماء من أن الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء. ولا مشاحة في الاصطلاح. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفً} المصرف: المعدل، أي ولم يجدوا عن النار مكاناً ينصرفون إليه ويعدلون إليه، ليتخذوه ملجأ ومعتصماً ينجون فيه من عذاب الله. ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام بذلك المكان ـ قول أبي كبير الهذلي:

أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لباذل متكلف

وقوله في هذه الآية الكريمة:

{وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ} من رأى البصرية، فهي تتعدى لمفعول واحد، والتعبير بالماضي عن المستقبل نظراً لتحقق الوقوع، فكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع بالفعل، كما تقدم مراراً. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَل}. قوله: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَ} أي رددنا وكثرنا تصريف الأمثال بعبارات مختلفة، وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس. ليهتدوا إلى الحق، ويتعظوا. فعارضوا بالجدل والخصومة. والمثل: هو القول الغريب السائر في الآفاق. وضرب الأمثال كثير في القرآن جداً. كما قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَسْتَحْىِ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَ} ومن أمثلة ضرب المثل فيه {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ} ، وقوله: {مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} ، وقوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـثَايَـٰتِنَاسَآءَ مَثَلاً ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأايَـٰتِنَ} ، وكقوله: {مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأايَـٰتِ ٱللَّهِ} ، وقوله: {وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ} ، وقوله: {ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} ، وقوله: {وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ} ، وقوله: {ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ} . والآيات بمثل هذا كثيرة جداً. وفي هذه الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة جداً، لا لبس في الحق معها. إلا أنها لا يعقل معانيها إلا أهل العلم. كما قال تعالى: {وَتِلْكَ ٱلاٌّمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلاَّ ٱلْعَـٰلِمُونَ} . ومن حكم ضرب المثل: أن يتذكر الناس. كما قال تعالى: {وَتِلْكَ ٱلاٌّمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} .

وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الأمثال مع إيضاحها للحق يهدي بها الله قوماً، ويضل بها قوماً آخرين. كما في قوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَسْتَحْىِ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ ٱلْفَـٰسِقِينَ} ، وأشار إلى هذا المعنى في سورة «الرعد». لأنه لما ضرب المثل بقوله: {أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَـٰعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَـٰطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلاٌّرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلاٌّمْثَالَ} ـ أتبع ذلك بقوله: {لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِى ٱلاٌّرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْاْ بِهِ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ سُوۤءُ ٱلْحِسَـٰبِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ} . ولا شك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى الأمثال، وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق. وأن الذين لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها، ولم يعرفوا ما أوضحته من الحقائق. فالفريق الأول ـ هم الذين قال الله فيهم {وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرً}، والفريق الثاني ـ هم الذين قال فيهم {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرً} وقال فيهم {وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ ٱلْفَـٰسِقِينَ}.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَ} قال بعض العلماء: مفعول «صرفنا» محذوف، تقديره: البينات والعبر. وعلى هذا فـ«من» للناس في هذا القرآن ليذكروا، فقابلوا ذلك بالجدال والخصام. ولذا قال: {وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَل} وهذا هو الذي استظهره أبو حيان في البحر، ثم قال: وقال ابن عطية يجوز أن تكون «من» زائدة التوكيد. فالتقدير: ولقد صرفنا كل مثل. فيكون مفعول «صَرَّفْنَا»: «كل مثل» وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين والأخفش، لا على مذهب جمهور البصريين. انتهى الغرض من كلام صاحب البحر المحيط. وقال الزمخشري: «من كل مثل» من كل معنى هو كالمثل في غرابته وحسنه ا هـ. وضابط ضرب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر بها: هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره. لأن النظير يعرف بنظيره. وهذا المعنى الذي ذكره في هذه الآية الكريمة جاء مذكوراً في آيات أخر. كقوله في «الإسراء»: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ كُفُورً} ، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورً} ، وقوله: {وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْر} ، وقوله: {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَقُرْءَاناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} ، وقوله: {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِأايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ} . والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً.

وقوله في هذه الآية: {وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَل} أي أكثر الأشياء التي من شأنها الخصومة إن فصلتها واحداً بعد واحد. «جدلاً» أي خصومة ومماراة بالباطل لقصد إدحاض الحق.

ومن الآيات الدالة على خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق ـ قوله هنا {وَيُجَـٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ}، وقوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِى ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ٱسَتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبّهِمْ}، وقوله تعالى: {أَوَ لَمْ يَرَ ٱلإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مٌّبِينٌ}، وقوله تعالى: {خَلَقَ ٱلإِنْسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ}، إلى غير ذلك من الآيات. وما فسرنا به قوله تعالى: {وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىء جَدَل} من أن معناه كثرة خصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق هو السباق الذي نزلت فيه الآية الكريمة، لأن قوله: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ} أي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم: بدليل قوله: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُو}، وقوله: {وَتِلْكَ ٱلاٌّمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} فلما أتبع ذلك بقوله: {وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَل} ـ علمنا من سياق الآية أن الكفار أكثروا الجدل والخصوصة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله بما ضربه في هذا القرآن من كل مثل. ولكن كون هذا هو ظاهر القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما بيناه بأدلته فيما مضى. ولأجل هذا لما طرق النَّبي صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة رضي الله عنهما ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. انصرف النَّبي صلى الله عليه وسلم راجعاً وهو يضرب فخذه ويقول: «وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» والحديث مشهور متفق عليه. فإيراده صلى الله عليه وسلم الآية على قول علي رضي الله عنه «إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا» ـ دليل على عموم الآية الكريمة، وشمولها لكل خصام وجدل، لكنه قد دلت آيات أخر على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به لإظهار الحق، كقوله تعالى: {وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} ، وقوله تعالى: {وَلاَ تُجَـٰدِلُوۤاْ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} . وقوله «جدلاً» منصوب على التمييز، على حد قوله في الخلاصة: والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلاً كانت أعلى منزلا

وقوله {فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ} أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل جدلاً كما تقدم. وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة كما في هذه الآية، أو جردت من الإضافة والتعريف بالألف واللام ـ لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده في الخلاصة بقوله: وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيراً وأن يوحدا

وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة مبيناً بعض الآيات المبينة للمراد بجدل الإنسان في الآية الكريمة، بعد أن ساق سنده إلى ابن زيد في قوله {وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَل} قال: الجدل الخصومة ـ خصومة القوم لأنبيائهم وردهم عليهم ما جاؤوا به. وقرأ {مَا هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ} ، وقرأ: {يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} ، وقرأ «حتى توفي» الآية، {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰباً فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ} ، وقرأ: {وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَلَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ} انتهى من تفسير الطبري. ولا شك أن هذه الآيات التي ذكر عن ابن زيد أنها مفسرة لجدل الإنسان المذكور في الآية أنها كذلك، كما قدمنا أن ذلك هو ظاهر السياق وسبب النزول، والآيات الدالة على مثل ذلك كثيرة في القرآن العظيم. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلاٌّوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُل}. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم، وكلاهما تدل على مقتضاه آيات من كتاب الله تعالى، وأحد الوجهين أظهر عندي من الآخر.

الأول منهما ـ أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات، إلا ما سبق في علمنا: من أنهم لا يؤمنون، بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين من الكفار، وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلاً. وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً، كقوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَوَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلاٌّلِيمَ} ، وقوله: {وَمَا تُغْنِى ٱلآيَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ} ، وقوله تعالى: {إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّـٰصِرِينَ} ، وكقوله تعالى: {وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلاٌّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} . والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة.

القول الثاني ـ أن في الآية الكريمة مضافاً محذوفاً، تقديره: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين، أو يأتيهم العذاب قبلاً.

والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عناداً وتعنتاً كثيرة جداً، كقوله عن قوم شعيب: {فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} ، وكقوله عن قوم هود: {قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} ، وكقوله عن قوم صالح: {وَقَالُواْ يَاصَـٰحُ ٱئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ} ، وكقوله عن قوم لوط: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} ، وكقوله عن قوم نوح: {قَالُواْ يٰنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} .

فهذه الآيات وأمثالها في القرآن ـ ذكر الله فيها شيئاً من سنة الأولين:

أنهم يطلبون تعجيل العذاب عناداً وتعنتاً. وبين تعالى أنه أهلك جميعهم بعذاب مستأصل، كإهلاك قوم نوح بالطوفان، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة، وقوم هود بالريح العقيم، وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلها، وإرسال حجارة السجيل عليهم، كما هو مفصل في الآيات القرآنية.

وبين في آيات كثيرة: أن كفار هذه الأمة كمشركي قريش سألوا العذاب كما سأله من قبلهم، كقوله: {وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ، وقوله: {وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ} وأصل القط: كتاب الملك الذي فيه الجائزة، وصار يطلق على النصيب: فمعنى {عَجِّل لَّنَا قِطَّنَ} أي نصيباً المقدر لنا من العذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك، كالنصيب الذي بقدره الملك في القط الذي هو كتاب الجائزة، ومنه قول الأعشى:

ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويأفق

وقوله «يأفق» أي يفضل بعضاً على بعض في العطاء. والآيات بمثل ذلك كثيرة. والقول الأول أظهر عندي، لأن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير إلا بحجة الرجوع إليها تثبت المحذوف المقدر. والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وجه الجمع بين قوله تعالى هنا: {وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلاٌّوَّلِينَ} ـ وبين قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلاَّ أَن قَالُوۤاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُول} بما حاصله باختصار: أن المانع المذكور في سورة «الإسراء» مانع عادي يجوز تخلفه، لأن استغرابهم بعث رسول من البشر مانع عادي يجوز تخلفه لإمكان أن يستغرب الكافر بعث رسول من البشر ثم يؤمن به مع ذلك الاستغراب. فالحضر في قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلاَّ أَن قَالُوۤاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُول} حضر في المانع العادي. وأما الحصر في قوله هنا {وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلاٌّوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُل} فهو حصر في المانع الحقيقي، لأن إرادته جل وعلا عدم إيمانهم، وحكمه عليهم بذلك، وقضاءه به مانع حقيقي من وقوع غيره.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُل} قرأه الكوفيون: وهم عاصم وحمزة والكسائي «قبلاً» بضم القاف والباء. وقرأه الأربعة الباقون من السبعة: وهم نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر «قبلاً» بكسر القاف وفتح الباء. أما على قراءة الكوفيين فقوله «قبلاً» بضمتين جمع قبيل. والفعيل إذا كان اسماً يجمع على فعل كسرير وسرر، وطريق وطرق، وحصير وحصر، كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل الام اعلالاً فقد

ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف... إلخ.

وعلى هذا، فمعنى الآية {أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُل} أي أنواعاً مختلفة، يتلو بعضها بعضاً. وعلى قراءة من قرأوا «قبلاً» كعنب، فمعناه عياناً، أي أو يأتيهم العذاب عياناً. وقال مجاهد رحمه الله «قبلاً» أي فجأة. والتحقيق: أن معناها عياناً. وأصله من المقابلة، لأن المتقابلين يعاين كل واحد منهما الآخر. وذكر أبو عبيد: أن معنى القراءتين واحد، وأن معناهما عياناً، وأصله من المقابلة. وانتصاب «قبلاً» على الحال على كلتا القراءتين. وهو على القولين المذكورين في معنى «قبلاً» إن قدرنا أنه بمعنى عياناً، فهو مصدر منكر حال كما قدمنا مراراً. وعلى أنه جمع قبيل: فهو اسم جامد مؤول بمشتق، لأنه في تأويل: أو يأتيهم العذاب في حال كونه أنواعاً وضروباً مختلفة. والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله {أَن يُؤْمِنُو} في محل نصب. لأنه مفعول «منع» الثاني، والمنسبك من «أَنْ» وصلتها في قوله {إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلاٌّوَّلِينَ} في محل رفع، لأنه فاعل «منع» لأن الاستثناء مفرغ، وما قبل «إلا» عامل فيما بعدها، فصار التقدير: منع الناس الإيمان إتيان سنة الأولين، على حد قوله في الخلاصة:

وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما

والاستغفار في قوله {وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ} هو طلب المغفرة منه جل وعلا لجميع الذنوب السالفة بالإنابة إليه، والندم على ما فات، والعزم المصمم على عدم العود إلى الذنب. قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما يرسل الرسل إلا مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار. وكرر هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: {وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} . وقد أوضحنا معنى البشارة والإنذار في أول هذه السورة الكريمة في الكلام على قوله تعالى: {لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ} ، وانتصاب قوله «مبشرين» على الحال، أي ما نرسلهم إلا في حال كونهم مبشرين ومنذرين. قوله تعالى: {وَيُجَـٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين كفروا يجادلون بالباطل، أي يخاصمون الرسل بالباطل، كقولهم في الرسول: ساحر، شاعر، كاهن. وكقولهم في القرآن: أساطير الأولين، سحر، شعر، كهانة. وكسؤالهم عن أصحاب الكهف، وذي القرنين. وسؤالهم عن الروح عناداً وتعنتا، ليبطلوا الحق بجدالهم وخصامهم بالباطل، فالجدال: المخاصمة. ومفعول «يجادل» محذوف دل ما قبله عليه، لأن قوله {وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ} يدل على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون آنفاً، وحذف الفضلة إذا دل المقام عليها جائز، وواقع كثيراً في القرآن وفي كلام العرب: كما عقده في الخلاصة بقوله:

وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جواباً أو حصر

والباطل: ضد الحق وكل شيء ذائل مضمحل تسميه العرب: باطلاً، ومنه قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

ويجمع الباطل كثيراً على أباطيل على غير القياس، فيدخل في قول ابن مالك في الخلاصة: وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكماً رسما

ومنه قول كعب بن زهير:

كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيده إلا الأباطيل

ويجمع أيضاً على البواطل قياساً. والحق: ضد الباطل. وكل شيء ثابت غير زائل ولا مضمحل نسميه العرب حقاً. وقوله تعالى: {لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ} أي ليبطلوه ويزيلوه به وأصله من إدحاض القدم، وهو إزلاقها وإزلتها عن موضعها. تقول العرب، دحضت رجله: إذا زلقت، وأدحضها الله، أزلقها ودحضت حجته إذا بطلت، وأدحضها الله أبطلها، والمكان الدحض: هو الذي تزل فيه الأقدام؟ ومنه قول طرفة: أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض

وهذا الذي ذكره هنا من مجادلة الكفار للمرسل بالباطل أوضحه في مواضع أخر: كقوله: {وَٱلَّذِينَ يُحَآجُّونَ فِى ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ٱسَتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ} . وقوله جل وعلا: {يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ} ، وقوله تعالى: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ} وإرادتهم إطفاء نور الله بأفواههم، إنما هي بخصامهم وجدالهم بالباطل.

وقد بين تعالى في مواضع أخر. أن ما أراده الكفار من إدحاض الحق بالباطل لا يكون، وأنهم لا يصلون إلى ما أرادوا، بل الذي سيكون هو عكس ما أرادوه ـ فيحق ويبطل الباطل، كما قال تعالى: {هُوَ ٱلَّذِيۤ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ} . وكقوله: {وَيَأْبَىٰ ٱللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ}، وقوله: {وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ}، وقوله تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَـٰطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} ، وقوله تعالى: {وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَـٰطِلُ إِنَّ ٱلْبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقً} ، وقوله تعالى: {أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَـٰعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَـٰطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلاٌّرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلاٌّمْثَالَ} إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحق سيظهر ويعلو، وأن الباطل سيضمحل ويزهق ويذهب جفاء. وذلك هو نقيض ما كان يريده الكفار من إبطال الحق وإدحاضه بالباطل عن طريق الخصام والجدال. قوله تعالى: {وَٱتَّخَذُوۤاْ ءايَاتِى وَمَا أُنْذِرُواْ هُزُو}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار اتخذوا آياته التي أنزلها على رسوله، وإنذاره لهم هزؤا، أي سخرية واستخفافاً، والمصدر بمعنى اسم المفعول، أي اتخذوها مهزوءاً بها مستخفاً بها: كقوله: {إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَـٰذَا ٱلْقُرْءاَنَ مَهْجُور} .

وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبيناً في آيات كثيرة، كقوله تعالى: {وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَـٰتِنَا شَيْئاً ٱتَّخَذَهَا هُزُو} ، وكقوله تعالى: {يٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ} ، وقوله تعالى: {وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ} ، وقوله تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَـٰتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَلاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ} ، إلى غير ذلك من الآيات. و«ما» في قوله «ما أنذروا» مصدرية، كما قررنا، وعليه فلا ضمير محذوف. وقيل هي موصولة والعائد محذوف. تقديره: وما أنذروا به هزؤا. وحذف العائد المجرور بحرف إنما يطرد بالشروط التي ذكرنا في الخلاصة بقوله: كذلك الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر

وفي قوله «هزوا» ثلاث قراءات سبعية قرأه حمزة بإسكان الزاي في الوصل. وبقية السبعة بضم الزاي وتحقيق الهمزة. إلا حفصاً عن عاصم فإنه يبدل الهمزة واواً، وذلك مروي عن حمزة في الوقف. قوله تعالى {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِأايِـٰتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا أحد أظلم. أي أكثر ظلماً لنفسه ممن ذكر. أي وعظ بآيات ربه، وهي هذا القرآن العظيم «فأعرض عنها» أي تولى وصد عنها.

وإنما قلنا: إن المراد بالآيات هذا القرآن العظيم لقرينة تذكير الضمير العائد إلى الآيات في قوله {أَن يَفْقَهُوهُ}، أي القرآن المعبر عنه بالآيات. ويحتمل شمول الآيات للقرآن وغيره، ويكون الضمير في قوله {أَن يَفْقَهُوهُ} أي ما ذكر من الآيات، كقول رؤبة: فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق

وتظهر ذلك في القرآن قوله تعالى: {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ} أي ذلك الذي ذكر من الفارض والبكر. ونظيره من كلام العرب قول ابن الزبعري: إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل

أي كلا ذلك المذكور من خير وشر. وقد قدمنا إيضاح هذا. وقوله {وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ} أي من المعاصي والكفر، مع أن الله لم ينسه بل هو محصيه عليه ومجازيه، كما قال تعالى: {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوۤاْ أَحْصَـٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ} ، وقال تعالى: {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّ} ، وقال تعالى: {قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَـٰبٍ لاَّ يَضِلُّ رَبِّى وَلاَ يَنسَى} . وقال بعض العلماء في قوله {وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ} أي تركه عمداً ولم يتب منه. وبه صدر القرطبي رحمه الله تعالى. وما ذكره في هذه الآية الكريمة من إن الإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم، قد زاد عليه في مواضع أخر بيان أشياء من النتائج السيئة، والعواقب الوخيمة الناشئة من الإعراض عن التذكرة. فمن نتائجه السيئة: ما ذكره هنا من أن صاحبه من أعظم الناس ظلماً. ومن نتائجه السيئة جعل الأكنة على القلوب حتى لا تفقه الحق، وعدم الاهتداء أبداً كما قال هنا مبيناً بعض ما ينشأ عنه من العواقب السيئة: {إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَىٰ ٱلْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوۤاْ إِذاً أَبَد} ومنها انتقام الله جل وعلا من المعرض عن التذكرة، كما قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِأايَـٰتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ} . ومنها كون المعرض كالحمار، كما قال تعالى: {فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ} . ومنها الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، كما قال تعالى: {فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَـٰعِقَةً مِّثْلَ صَـٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ} . ومنها المعيشة الضنك والعمى، كما قال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ أَعْمَىٰ} . ومنها سلكه العذاب الصعد، كما قال تعالى: {وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَد} ومنها تقبيضي القرناء من الشياطين، كما قال تعالى: {وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} إلى غير ذلك من النتائج السيئة، والعواقب الوخيمة، الناشئة عن الإعراض عن التذكير بآيات الله جل وعلا. وقد أمر تعالى في موضع آخر بالإعراض عن المتولي عن ذكره، القاصر نظره على الحياة الدنيا. وبين أن ذلك هو مبلغه من العلم، فلا علم عنده بما ينفعه في معاده، وذلك في قوله تعالى: {فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ} . وقد نهى جل وعلا عن طاعة مثل ذلك المتولي عن الذكر الغافلي عنه في قوله: {وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطً} كما تقدم إيضاحه.

وقوله في هذه الآية: {مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ} أي ما قدم من أعمال الكفر. ونسبة التقديم إلى خصوص اليد لأن اليد أكثر مزاولة للأعمال من غيرها من الأعضاء، فنسبت الأعمال إليها على عادة العرب في كلامهم، وإن كانت الأعمال التي قدمها منها ما ليس باليد كالكفر باللسان والقلب، وغير ذلك من الأعمال التي لا تزوال باليد كالزنى. وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وجه الجمع بين قوله {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِأايِـٰتِ رَبِّهِ}، وقوله: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِب} ونحو ذلك من الآيات. وأشهر أوجه الجمع في ذلك وجهان: أحدهما ـ أن كل من قال الله فيه: ومن أظلم ممن فعل كذا، لا أحد أظلم من واحد منهم. وإذاً فهم متساوون في الظلم لا يفوق بعضهم فيه بعضاً، فلا إشكال في كون كل واحد منهم لا أحد أظلم منه. والثاني ـ أن صلة الموصول تعين كل واحد في محله. وعليه فالمعنى في قوله {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِأايِـٰتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَ}.

لا أحد أظلم ممن ذكر فأعرض أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وفي قوله: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِب} ، لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباً، وهكذا. والأول أولى. لأنه جار على ظاهر القرآن ولا إشكال فيه. وممن اختاره أبو حيان في البحر. قوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْر}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل على قلوب الظالمين المعرضين عن آيات الله إذا ذكروا بها ـ أكنة أي أغطية تغطي قلوبهم فتمنعها من إدراك ما ينفعهم مما ذكروا به. وواحد الأكنة كنان، وهو الغطاء. وأنه جعل في آذانهم وقراً، أي ثقلاً يمنعها من سماع ما ينفعهم من الآيات الذي ذكروا بها. وهذا المعنى أوضحه الله تعالى في آيات أخر. كقوله: {خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَـٰرِهِمْ غِشَـٰوَةٌ} ، وقوله: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَـٰوَةً} ، وقوله تعالى: {وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلاٌّخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىۤ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَدْبَـٰرِهِمْ نُفُور} ، وقوله: {أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَـٰرَهُمْ} ، وقوله: {مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ} . والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً.

فإن قيل: إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون، لأن الله جعل الأكنة المانعة من الفهم على قلوبهم. والوقر الذي هو الثقل المانع من السمع في آذانهم فهم مجبورون. فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والإنصراف إلى غيره؟ٰ

فالجواب ـ أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة من كتابه العظيم: أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، كالختم والطبع والغشاوة والأكنة، ونحو ذلك ـ إنما جعلها عليهم جزاء وفاقاً لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم، فأزاغ الله قلوبهم بالطبع والأكنة ونحو ذلك، جزاء على كفرهم، فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: {بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ} أي بسبب كفرهم، وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم. وقوله: {فَلَمَّا زَاغُوۤاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ} وهو دليل أيضاً واضح على أن سبب إزاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابق. وقوله: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواّ ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ} ، وقوله تعالى: {فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضً} ، وقوله: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} ، وقوله تعالى: {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك.

وهذا الذي ذكرنا هو وجه رد شبهة الجبرية التي يتمسكون بها في هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم. وبهذا الذي قررنا يحصل الجواب أيضاً عن سؤال يظهر لطالب العلم فيما قررنا: وهو أن يقول: قد بينتم في الكلام على الآية التي قبل هذه أن جعل الأكنة على القلوب من نتائج الإعراض عن آيات الله عند التذكير بها، مع أن ظاهر الآية يدل عكس ذلك من أن الإعراض المذكور سببه هو جعل الأكنة على القلوب، لأن «إن» من حروف التعليل كما تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه، كقولك: اقطعه إنه سارق، وعاقبه إنه ظالم، فالمعنى: اقطعه لعله سرقته، وعاقبه لعلة ظلمه. وكذلك قوله تعالى: {فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً} أي أعرض عنها لعلة جعل الأكنة على قلوبهم. لأن الآيات الماضية دلت على أن الطبع الذي يعبر عنه تارة بالطبع، وتارة بالختم، وتارة بالأكنة، ونحو ذلك ـ سببه الأول الإعراض عن آيات الله والكفر بها كما تقدم إيضاحه.

وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان: الأول ـ أن يقال: ما مفسر الضمير في قوله: {أَن يَفْقَهُوهُ} وقد قدمنا أنه الآيات في قوله {ذُكِّرَ بِأايِـٰتِ رَبِّهِ} بتضمين الآيات معنى القرآن. فقوله {أَن يَفْقَهُوهُ} أي القرآن المعبر عنه بالآيات كما تقدم إيضاحه قريباً.

السؤال الثاني ـ أن يقال: ما وجه إفراد الضمير في قوله {ذُكِرَ} وقوله: {أَعْرَضَ عَنْهَ} وقوله {وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ} مع الإتيان بصيغة الجمع في الضمير في قوله: {إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْر} مع أن مفسر جميع الضمائر المذكورة واحد، وهو الاسم الموصول في قوله: {مِمَّن ذُكِّرَ بِأايِـٰتِ رَبِّهِ}.

والجواب ـ هو أن الإفراد باعتبار لفظ «من» والجمع باعتبار معناها، وهو كثير في القرآن العظيم. والتحقيق في مثل ذلك جواز مراعاة اللفظ تارة، ومراعاة المعنى تارة أخرى مطلقاً. خلافاً لمن زعم أن مراعاة اللفظ بعد مراعاة المعنى لا تصح. والدليل على صحة قوله تعالى: {وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَـٰلِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلاٌّنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْق} فإنه في هذه الآية الكريمة راعى لفظ «من» أولاً فأفرد الضمير في قوله {يُؤْمِنُ} وقوله «ويعمل» وقوله «يُدْخِلْهُ» وراعى المعنى في قوله: {خَـٰلِدِينَ} فأتى فيه بصيغة الجمع، ثم راعى اللفظ بعد ذلك في قوله: {قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْق} وقوله: {أَن يَفْقَهُوهُ} فيه وفي كل ما يشابهه من الألفاظ وجهان معروفان لعلماء التفسير: أحدهما ـ أن المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة لئلا يفقهوه. وعليه فلا النافية محذوفة دل المقام عليها. وعلى هذا القول هنا اقتصر ابن جرير الطبري. والثاني ـ أن المعنى جعلنا على قلوبهم أكنة كراهة أن يفقهوه، وعلى هذا فالكلام على تقدير مضاف، وأمثال هذه الآية في القرآن كثيرة. وللعلماء في كلها الوجهان المذكوران كقوله تعالى: {يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّو} أي لئلا تضلوا، أو كراهة أن تضلوا. وقوله

: {إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوۤاْ أَن تُصِيببُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ} أي لئلا تصيبوا، أو كراهة أن تصيبوا، وأمثال ذلك كثيرة في القرآن العظيم.

وقوله تعالى:

{أَن يَفْقَهُوهُ} أي يفهموه. فالفقه: الفهم، ومنه قوله تعالى: {فَمَا لِهَـٰؤُلاۤءِ ٱلْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيث} أي يفهمونه، وقوله تعالى {قَالُواْ يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ} أي ما نفهمه. والوقر: الثقل. وقال الجوهري في صحاحه: الوقر ـ بالفتح، الثقل في الأذن. والوقر ـ بالكسر: الحمل، يقال جاء يحمل وقره، وأوقر بعيره وأكثر ما يستعمل الوقر في حمل البغال والحمار ا هـ وهذا الذي ذكره الجوهري وغيره جاء به القرآن، قال في ثقل الأذن: {وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْر} وقال في الحمل: {فَٱلْحَـٰمِلَـٰتِ وِقْر} . قوله تعالى: {وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَىٰ ٱلْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوۤاْ إِذاً أَبَد}. بين في هذه الآية الكريمة: أن الذين جعل الله على قلوبهم أكنة تمنعهم أن يفقهوا ما ينفعهم من آيات القرآن التي ذكروا بها لا يهتدون أبداً، فلا ينفع فيهم دعاؤك إياهم إلى الهدى. وهذا المعنى الذي أشار له هنا من أن من أشقاهم الله لا ينفع فيهم التذكير جاء مبيناً في مواضع أخر، كقوله: {إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلاٌّلِيمَ} ، وقوله تعالى: {كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلاٌّلِيمَ} ، وقوله تعالى: {وَمَا تُغْنِى ٱلآيَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ} ، وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ} ، وقوله تعالى: {إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّـٰصِرِينَ} .

وهذه الآية وأمثالها في القرآن فيها وجهان معروفان عند العلماء.

أحدهما ـ أنها في الذين سبق لهم في علم الله أنهم أشقياء، عياذاً بالله تعالى.

والثاني ـ أن المراد أنهم كذلك ما داموا متلبسين بالكفر. فإن هداهم الله إلى الإيمان وأنابوا زال ذلك المانع، والأول أظهر والعلم عند الله تعالى. والفاء في قوله: {إِذَآ أَتَيَ} لأن الفعل الذي بعد «لن» لا يصلح أن يكون شرطاً لـ «إن» ونحوها. والجزاء إذا لم يكن صالحاً «لأن» يكون شرطاً لـ«إن» ونحوها ـ لزم اقترانه بالفاء. كما عقده في الخلاصة بقوله: واقرن بفاحتما جواباً لو جعل شرطاً لأن أو غيرها لم ينجعل

وقوله في هذه الآية الكريمة «إذا» جزاء وجواب. فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم جعلوا ما جيب أن يكون سبباً للاهتداء سبباً لانتفائه. لأن المعنى: فلن يهتدوا إذا دعوتهم ـ ذكر هذا المعنى الزمخشري، وتبعه أبو حيان في البحر. وهذا المعنى قد غلطا فيه، وغلط فيه خلق لا يحصى كثرة من البلاغيين وغيرهم.

وإيضاح ذلك ـ أن الزمخشري هنا وأبا حيان ظنا أن قوله: {عُذْر} شرط وجزاء، وأن الجزاء مرتب على الشرط كترتيب الجزاء على ما هو شرط فيه. ولذا ظنا أن الجزاء الذي هو عدم الاهتداء المعبر عنه في الآية بقوله: {فَلَنْ يَهْتَدُوۤ} مرتب على الشرط الذي هو دعاؤه إياهم المعبر عنه في الآية بقوله:

{وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَىٰ ٱلْهُدَىٰ} المشار إليه أيضاً بقوله «إذاً» فصار دعاؤه إياهم سبب انتفاء اهتدائهم وهذا غلط. لأن هذه القضية الشرطية في هذه الآية الكريمة ليست شرطية لزومية، حتى يكون بين شرطها وجزائها ارتباط، بل هي شرطية اتفاقية، والشرطية الاتفاقية لا ارتباط أصلاً بين طرفيها، فليس أحدهما سبباً في الآخر، ولا ملزوماً له، كما لو قلت: إن كان الإنسان ناطقاً فالفرس صاهل ـ فلا ربط بين الطرفين، لأن الجزاء في الاتفاقية له سبب آخر غير مذكور، كقولك: لو لم يخف الله لم يعصه، لأن سبب انتفاء العصيان ليس هو عدم الخوف الذي هو الشرط، بل هو شيء آخر غير مذكور، وهو تعظيم الله جل وعلا، ومحبته المانعة من معصيته. وكذلك قوله هنا: {فَلَنْ يَهْتَدُوۤاْ إِذاً أَبَد} سببه الحقيقي غير مذكور معه فليس هو قوله «وإن تدعهم» كما ظنه الزمخشري وأبو حيان وغيرهما. بل سببه هو إرادة الله جل وعلا انتفاء اهتدائهم على وفق ما سبق في علمه أزلاً.

ونظير هذه الآية الكريمة في عدم الارتباط بين طرفي الشرطية قوله تعالى: {قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ} لأن سبب بروزهم إلى مضاجعهم شيء آخر غير مذكور في الآية، وهو ما سبق في علم الله من أن بروزهم إليها لا محالة واقع، وليس سببه كينونتهم في بيوتهم المذكورة في الآية. وكذلك قوله تعالى: {قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ} ، إلى غير ذلك من الآيات. وقد أوضحت الفرق بين الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية في أرجوزتي في المنطق وشرحي لها في قولي:

مقدم الشرطية المتصله مهما تكن صحبة ذاك التال له

لموجب قد اقتضاها كسبب فهي اللزومية ثم إن ذهب

موجب الاصطحاب ذا بينهما فالاتفاقية عند العلما

ومثال الشرطية المتصلة اللزومية قولك: كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداً، لظهور التلازم بين الطرفين، ويكفي في ذلك حصول مطلق اللازمية دون التلازم من الطرفين، كقولك: كلما كان الشيء إنساناً كان حيواناً، إذ لا يصدق عكسه.

فلو قلت: كلما كان الشيء حيواناً كان إنساناً لم يصدق، لأن اللزوم في أحد الطرفين لا يقتضي الملازمة في كليهما، ومطلق اللزوم تكون به الشرطية لزومية، أما إذا عدم اللزوم من أصله بين طرفيها فهي اتفاقية. ومثالها: كلمة كان الإنسان ناطقاً كان الحمار ناهقاً. وبسبب عدم التنبه للفرق بين الشرطية اللزومية، والشرطية الاتفاقية ـ ارتبك خلق كثير من النحويين والبلاغيين في الكلام على معنى «لو» لأنهم أرادوا أن يجمعوا في المعنى بين قولك: لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجوداً. وبين قولك: لو لم يخف الله لم يعصه، مع أن الشرط سبب في الجزاء في الأول، لأنها شرطية لزومية، ولا ربط بينهما في الثاني لأنها شرطية اتفاقية. ولا شك أن من أراد أن يجمع بين المفترتين ارتبك، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غفور، أي كثير المغفرة، وأنه ذو الرحمة يرحم عباده المؤمنين يوم القيامة، ويرحم الخلائق في الدنيا.

وبين في مواضع أخر: أن هذه المغفرة شاملة لجميع الذنوب بمشيئته جل وعلا إلا الشرك.

كقوله: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} ، وقوله: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيهِ ٱلْجَنَّةَ} .

وبين في موضع آخر: أن رحمته واسعة، وأنه سيكتبها للمتقين. وهو قوله: {وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَـوٰةَ} .

وبين في مواضع أخر سعة مغفرته ورحمته: كقوله: {إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ} ، وقوله: {إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيع} . ونحو ذلك من الآيات.

وبين في مواضع أخر أنه مع سعة رحمته ومغفرته ـ شديد العقاب. كقوله: {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ} وقوله: {غَافِرِ ٱلذَّنبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ} ، وقوله تعالى: {نَبِّىءْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلاٌّلِيمُ} ، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ}. بين في هذه الآية الكريمة: أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا من الذنوب كالكفر والمعاصي لعجل لهم العذاب لشناعة ما يرتكبونه، ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة. فهو يمهل ولا يهمل.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ} ، وقوله: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ} وقد قدمنا هذا في سورة «النحل» مستوفى. قوله تعالى: {بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِل}. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أنه وإن لم يعجل لهم العذاب في الحال فليس غافلاً عنهم ولا تاركاً عذابهم، بل هو تعالى جاعل لهم موعداً يعذبهم فيه، لا يتأخر العذاب عنه ولا يتقدم.

وبين هذا في مواضع أخر، كقوله في «النحل»: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ}، وقوله في آخر سورة «فاطر»: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَـٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِير}، وكقوله: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلأَبْصَـٰرُ} ، وكقوله: {وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ} .

وقد دلت آيات كثيرة على أن الله لا يؤخر شيئاً عن وقته الذي عين له ولا يقدمه عليه، كقوله: {وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَ} ، وقوله: {يَسْتَقْدِمُونَ} ، وقوله تعالى: {إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لاَ يُؤَخَّرُ} ، وقوله: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} ، وقوله: {لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ} إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِل} أي ملجأ يلجؤون إليه فيعتصمون به من ذلك العذاب المجعول له الموعد المذكور. وهو اسم مكان، من وأل يئل وألا ووؤلاً بمعنى لجأ. ومعلوم في فن الصرف أن واوي الفاء من الثلاثي ينقاس مصدره الميمي واسم مكانه وزمانه ـ على المفعل بكسر العين كما هنا، ما لم يكن معتل اللام فالقياس فيه الفتح كالمولى. والعرب تقول: لا وألت نفسه، أي لا وجدت منجى تنجو به، ومنه قول الشاعر: لا وألت نفسك خليتها للعامرين ولم تكلم

وقال الأعشى: وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم ما يئل

أي ما ينجو.

وأقوال المفسرين في «الموئل» راجعة إلى ما ذكرنا، كقول بعضهم: موئلاً محيصاً، وقول بعضهم منجى. وقول بعضهم محرزاً، إلى غير ذلك. فكله بمعنى ما ذكرنا.

وقوله تعالى: {وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدً}. بين في هذه الآية الكريمة: أن القرى الماضية لما ظلمت بتكذيب الرسل والعناد واللجاج في الكفر والمعاصي أهلكهم الله بذنوبهم.

وهذا الإجمال في تعيين هذه القرى وأسباب هلاكها، وأنواع الهلاك التي وقعت بها ـ جاء مفصلاً في آيات أخر كثيرة، كما جاء في القرآن من قصة قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم شعيب، وقوم موسى، كما تقدم بعض تفاصيله. والقرى: جمع قرية على غير قياس، لأن جمع التكسير على «فعل» ـ بضم ففتح ـ لا ينقاس إلا في جمع «فعلة» ـ بالضم ـ اسماً كغرفة وقربة. أو «فعلى» إذا كانت أنثى الأفعل خاصة، كالكبرى والكبر، كما أشار لذلك في الخلاصة بقوله: وفعل جمعاً لفعلة عرف ونحو كبرى.. الخ

أي وأما في غير ذلك فسماع يحفظ ولا يقاس عليه. وزاد في التسهيل نوعاً ثالثاً ينقاس فيه «فعل» بضم ففتح، وهو الفعلة بضمتين إن كان اسماً كجمعة وجمع. واسم الإشارة في قوله: {وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ} إنما أشير به لهم لأنهم يمرون عليها في أسفارهم، كقوله: {وَإِنَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} ، وقوله: {وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ} ، وقوله: {وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ} ونحو ذلك من الآيات.

وقوله «وتلك» مبتدأ و«القرى» صفة له. أو عطف بيان. وقوله: «أهلكناهم» هو الخبر. ويجوز أن يكون الخبر هو «القرى» وجملة «أهلكناهم» في محل حال، كقوله: {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوۤ} . ويجوز أن يكون قوله: «وتلك» في محل نصب بفعل محذوف يفسره العامل المشتغل بالضمير، على حد قوله في الخلاصة: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل

فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا

وقوله في هذه الآية الكريمة: {لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدً} قرأه عامة السبعة ما عدا عاصماً بضم الميم وفتح اللام على صيغة اسم المفعول.

وهو محتمل على هذه القراءة أن يكون مصدراً ميمياً، أي جعلنا لإهلاكهم موعداً. وأن يكون اسم زمان، أي وجعلنا لوقت إهلاكهم وعداً. وقد تقرر في فن الصرف أن كل فعل زاد ماضيه على ثلاثة أحرف مطلقاً فالقياس في مصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه ـ أن يكون الجميع بصيغة اسم المفعول. والمهلك ـ بضم الميم ـ من أهلكه الرباعي. وقرأه حفص عن عاصم «لمهلكهم» بفتح الميم وكسر اللام. وقرأه شعبة عن عاصم «لمهلكهم» بفتح الميم واللام معاً. والظاهر أنه على قراءة حفص اسم زمان، أي وجعلنا لوقت هلاكهم موعداً. لأنه من هلك يهلك بالكسر. وما كان ماضيه على «فعل» بالفتح ومضارعه «يفعل» بالكسر كهلك يهلك، وضرب يضرب، ونزل ينزل ـ فالقياس في اسم مكانه وزمانه «المفعل» بالكسر. وفي مصدره الميمي المفعل بالفتح. تقول هذا منزله ـ بالكسر ـ أي مكان نزوله أو وقت نزوله، وهذا «منزله» بفتح الزاي. أي نزوله، وهكذا. منه قول الشاعر: أأن ذكرتك الدار منزلها جمل بكيت فدمع العين منحدر سجل

فقوله «منزلها جمل» بالفتح. أي نزول جمل إياها وبه تعلم أنه على قراءة شعبة «لمهلكهم» بفتح الميم واللام أنه مصدر ميمي. أي وجعلنا لهلاكهم موعداً. والموعد: الوقت المحدد لوقوع ذلك فيه.

تنبيه

لفظة «لما» ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة أنواع:

الأول ـ لما النافية الجازمة للمضارع. نحو قوله: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم} ، وقوله: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُواْ مِنكُمْ} . وهذه حرف بلا خلاف، وهي مختصة بالمضارع. والفوارق المعنوية بينها وبين لم النافية مذكورة في علم العربية، وممن أوضحها ابن هشام وغيره.

الثاني ـ أن تكون حرف استثناء بمعنى إلا. فتدخل على الجملة الاسمية. كقوله تعالى: {إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} في قراءة من شدد «لما» أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. ومن هذا النوع قول العرب: أنشدك الله لما فعلت. أي ما أسألك إلا فعلك. ومنه قول الراجز: قالت له الله يا ذا البردين لما غنثت نفساً أو نفسين

فقولها «غنثت» بغين معجمة ونون مكسورة وثاء مثلثة مسنداً لتاء المخاطب. والمراد بقولها «غنث» تنفست في الشرب. كنت بذلك عن الجماع، تريد عدم متابعته لذلك، وأن يتنفس بين ذلك. وهذا النوع حرف أيضاً بلا خلاف. وبعض أهل العلم يقول: إنه لغة هذيل.

الثالث ـ من أنواع «لما» هو النوع المختص بالماضي المقتضي جملتين، توجد ثانيتهما عند وجود أولاهما، كقوله: {لَمَّا ظَلَمُو} أي لما ظلموا أهلكناهم، فما قبلها دليل على الجملة المحذوفة. وهذا النوع هو الغالب في القرآن وفي كلام العرب. «ولما» هذه التي تقتضي ربط جملة بجملة اختلف فيها النحويون: هل هي حرف، أو اسم، وخلافهم فيها مشهور، وممن انتصر لأنها حرف ابن خروف وغيره. وممن انتصر لأنها اسم ابن السراج والفارسي وابن جني وغيرهم. وجواب «لما» هذه يكون فعلاً ماضياً بلا خلاف. كقوله تعالى: {فَلَمَّا نَجَّـٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ} ، ويكون جملة اسمية مقروية بـ «إذا» الفجائية. كقوله: {فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} ، أو مقرونة بالفاء كقوله: {فَلَمَّا نَجَّـٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ} ،

ويكون حواساً فعلاً مضارعاً كما قاله ابن عصفور. كقوله: {فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَـٰدِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ} . وبعض ما ذكرنا لا يخلو من مناقشة عند علماء العربية، ولكنه هو الظاهر.

هذه الأنواع الثلاثة، هي التي تأتي لها «لما» في القرآن وفي كلام العرب.

أما «لما» المتركبة من كلمات أو كلمتين ـ فليست من «لما» التي كلامنا فيها، لأنها غيرها. فالمركبة من كلمات كقول بعض المفسرين في معنى قوله تعالى: {وَإِنَّ كُـلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ} في قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بتشديد نون «إن» وميم «لما» على قول من زعم أن الأصل على هذه القراءة: لمن ما بمن التبعيضية، وما بمعنى من، أ ي و إن كلا لمن جملة ما يوفيهم ربك أعمالهم، فأبدلت نون «من» ميما وأدغمت في ما، فلما كثرت الميمات حذفت الأولى فصار لما. وعلى هذا القول: فـ«لما» مركبة من ثلاث كلمات: الأولى الحرف الذي هو اللام، والثانية من، والثالثة ما، وهذا القول وإن قال به بعض أهل العلم ـ لا يخفى ضعفه وبعده، وأنه لا يجوز حمل القرآن عليه. وقصدنا مطلق التمثيل لـ«لما» المركبة من كلمات على قول من قال بذلك. وأما المركبة من كلمتين فكقول الشاعر: لما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدع القتال وأشهد الهيجاء

لأن قوله «لما» في هذه البيت، مركبة من «لن» النافية الناصبة للمضارع و«ما» المصدرية الظرفية، أي لن أدع القتال ما رأيت أبا يزيد مقاتلاً، أي مدة رؤيتي له مقاتلاً.

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 300

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآئِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً * وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَلاً * وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلاٌّوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلاً * وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَـٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوۤاْ ءايَاتِى وَمَا أُنْذِرُواْ هُزُواً * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِأايِـٰتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَىٰ ٱلْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوۤاْ إِذاً أَبَداً * وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلاً * وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا * وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَـٰهُ لاۤ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُباً}

قوله تعالى: {وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآئِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق}. أي واذكر يوم يقول الله جل وعلا للمشركين الذين كانوا يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله توبيخاً لهم وتقريعاً: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء معي، فالمفعولان محذوفان: أي زعمتموهم شركاء لي كذباً وافتراء. أي ادعوهم واستغيثوا بهم لينصروكم ويمنعوكم من عذابي، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، أي فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من عدم استجابتهم لهم إذا دعوهم يوم القيامة جاء موضحاً في مواضع أخر، كقوله تعالى في سورة «القصص»: {وَيَوْمَ يُنَـٰدِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰؤُلاۤءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَـٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوۤاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ} ، وقوله تعالى: {ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِـكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} ، وقوله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُون َوَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ} ، وقوله: {وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاًكَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَـٰدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّ} ، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَآءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} ، والآيات في تبرئهم منهم يوم القيامة، وعدم استجابتهم لهم كثيرة جداً. وخطبة الشيطان المذكورة في سورة إبراهيم في قوله تعالى: {وَقَالَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لَمَّا قُضِىَ ٱلاٌّمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ} ـ إلى قوله ـ {إِنِّى كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ} من قبيل ذلك المعنى المذكور في الآيات المذكورة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق} اختلف العلماء فيه من ثلاث جهات:

الأولى ـ في المراد بالظرف الذي هو «بين». والثانية ـ في مرجع الضمير. والثالثة ـ في المراد بالموبق. وسنذكر هنا أقوالهم، وما يظهر لنا رجحافه منها إن شاء الله تعالى.

أما الموبق: فقيل: المهلك. وقيل واد في جهنم. وقيل الموعد. قال صاحب الدر المنثور: أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق} يقول: مهلكاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله «موبقاً» يقول: مهلكاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد في قوله «موبقاً» قال. واد في جهنم.

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي في الشعب عن أنس في قوله {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق} قال: واد في جهنم من قيح ودم. وأخرج أحمد في الزهد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي عن ابن عمر ي قوله {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق} قال: هو واد عميق في النار، فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى والضلالة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمرو البكالي قال: الموبق الذي ذكر الله: واد في النار، بعيد القعر، يفرق الله به يوم القيامة بين أهل الإسلام وبين من سواهم من الناس. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله تعالى {مَّوْبِق} قال: هو نهر يسيل ناراً على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم، فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا بالاقتحام في النار منها. وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: إن في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها: غليظ، وموبق، وأثام، وغي. انتهى كلام صاحب الدر المنثور. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة: أن الموبق: الموعد، واستدل لذلك بقول الشاعر: وحاد شروري والستار فلم يدع تعاراً له والواديين بموبق

يعني بموعد. والتحقيق: أن الموبق المهلك، من قولهم وبق يبق، كوعد بعد: إذا هلك. وفيه لغة أخرى وهي وبق يوبق كلأجل يوجل. ولغة ثالثة أيضاً وهي: وبق يبق كورث يرث. ومعنى كل ذلك: الهلاك. والمصدر من وبق ـ بالفتح ـ الوبوق على القياس، والوبق. ومن وبق ـ بالكسر ـ الوبق بفتحتين على القياس. وأوبقته ذنوبه: أهلكته، ومن هذا المعنى قوله تعالى: {أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُو} أي يهلكهن، ومنه الحديث، «فموبق نفسه أو بائعها فمعتقها» وحديث «السبع الموبقات» أي المهلكات، ومن هذا المعنى قول زهير: ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه عن كل شنعاء موبق

وقول من قال، إن الموبق العداوة، وقول من قال: إنه المجلس ـ كلاهما ظاهر السقوط. والتحقيق فيه هو ما قدمنا. وأما الأقوال العلماء في المراد بلفظه «بين» فعلى قول الحسن ومن وافقه: أن الموبق العداوة ـ فالمعنى واضح؛ أي وجعلنا بينهم عداوة؛ كقوله: {ٱلاٌّخِلاَءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} ، وقوله: {وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَـٰناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْض} ، إلى غير ذلك من الآيات. ولكن تفسير الموبق بالعداوة بعيد كما قدمنا. وقال بعض العلماء: المراد بالبين في الآية: الوصل؛ أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا ملكاً لهم يوم القيامة؛ كما قال تعالى: {إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلاٌّسْبَابُ} أي المواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. وكما قال: {كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَـٰدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّ} ، وكما قال تعالى: {ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْض} ونحو ذلك من الآيات. وقال بعض العلماء: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق}: جعلنا الهلاك بينهم؛ لأن كلاً منهم معين على هلاك الآخر لتعاونهم على الكفر والمعاصي فهم شركاء في العذاب؛ كما قال تعالى: {وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ} ، وقوله: {قَالَ لِكُلٍّ ضِعْف وَلَـٰكِن لاَّ تَعْلَمُونَ} ومعنى هذا القول مروي عن ابن زيد. وقال بعض العلماء: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق}: أي بين المؤمنين والكافرين موبقاً، أي مهلكاً يفصل بينهم، فالداخل فيه، في هلاك، والخارج عنه في عافية. وأظهر الأقوال عندي وأجراها على ظاهر القرآن، أن المعنى: وجعلنا بين الكفار وبين من كانوا يعبدونهم ويشركونهم مع الله موبقاً أي مهلكاً، لأن الجميع يحيط بهم الهلاك من كل جانب، كما قال تعالى: {لَهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ} ، وقوله: {لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} ، وقوله: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} . وقال ابن الأعرابي: كل شيء حاجز بين شيئين يسمى موبقاً، نقله عنه القرطبي. وبما ذكرنا تعلم أن الضمير في قوله «بينهم» قيل راجع إلى أهل النار. وقيل راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معاً. وقيل راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا هو أظهرها لدلالة ظاهره السياق عليه، لأن الله يقول: {وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآئِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ} ثم قال مخبراً عن العابدين والمعبودين: {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِق} أي مهلكاً يفصل بينهم ويحيط بهم. وهذا المعنى كقوله:

{وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ} . أي فرقنا بينهم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَيَوْمَ يَقُولُ} قرأه عامة السبعة ما عدا حمزة بالياء المثناة التحتية، وقرأه حمزة «نقول» بنون العظمة، وعلى قراءة الجمهور فالفاعل ضمير يعود إلى الله، أي يقول هو أي الله. قوله تعالى: {وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون النار يوم القيامة، ويظنون أنهم مواقعوها، أي مخالطوها وواقعون فيها. والظن في هذه الآية بمعنى اليقين؛ لأنهم أبصروا الحقائق وشاهدوا الواقع. وقد بين تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون بالواقع؛ كقوله عنهم: {وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَـٰلِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ} ، وكقوله: {فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ} ، وقوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَ} . ومن إطلاق الظن على اليقين تعالى: {وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ} أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. وقوله تعالى: {قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ} . وقوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَؤُاْ كِتَـٰبيَهْ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَـٰقٍ حِسَابِيَهْ} فالظن في هذه الآيات كلها بمعنى اليقين. والعرب تطلق الظن على اليقين وعلى الشك. ومن إطلاقه على اليقين في كلام العرب قول دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد

وقول عميرة بن طارق: بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المجرمين يرون النار، وبين في موضع آخر أنها هي تراهم أيضاً، وهو قوله تعالى: {بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيراًٱلَّذِينَ هُمْ فِى خَوْضٍ يَلْعَبُونَ} . وما جرى على ألسنة العلماء من أن الظن جل الاعتقاد اصطلاح للأصوليين والفقهاء. ولا مشاحة في الاصطلاح. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفً} المصرف: المعدل، أي ولم يجدوا عن النار مكاناً ينصرفون إليه ويعدلون إليه، ليتخذوه ملجأ ومعتصماً ينجون فيه من عذاب الله. ومن إطلاق المصرف على المعدل بمعنى مكان الانصراف للاعتصام بذلك المكان ـ قول أبي كبير الهذلي:

أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لباذل متكلف

وقوله في هذه الآية الكريمة:

{وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ} من رأى البصرية، فهي تتعدى لمفعول واحد، والتعبير بالماضي عن المستقبل نظراً لتحقق الوقوع، فكان ذلك لتحقق وقوعه كالواقع بالفعل، كما تقدم مراراً. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَل}. قوله: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَ} أي رددنا وكثرنا تصريف الأمثال بعبارات مختلفة، وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس. ليهتدوا إلى الحق، ويتعظوا. فعارضوا بالجدل والخصومة. والمثل: هو القول الغريب السائر في الآفاق. وضرب الأمثال كثير في القرآن جداً. كما قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَسْتَحْىِ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَ} ومن أمثلة ضرب المثل فيه {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ} ، وقوله: {مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} ، وقوله: {فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـثَايَـٰتِنَاسَآءَ مَثَلاً ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأايَـٰتِنَ} ، وكقوله: {مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأايَـٰتِ ٱللَّهِ} ، وقوله: {وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ} ، وقوله: {ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} ، وقوله: {وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ} ، وقوله: {ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ} . والآيات بمثل هذا كثيرة جداً. وفي هذه الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة جداً، لا لبس في الحق معها. إلا أنها لا يعقل معانيها إلا أهل العلم. كما قال تعالى: {وَتِلْكَ ٱلاٌّمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلاَّ ٱلْعَـٰلِمُونَ} . ومن حكم ضرب المثل: أن يتذكر الناس. كما قال تعالى: {وَتِلْكَ ٱلاٌّمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} .

وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن الأمثال مع إيضاحها للحق يهدي بها الله قوماً، ويضل بها قوماً آخرين. كما في قوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَسْتَحْىِ أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ ٱلْفَـٰسِقِينَ} ، وأشار إلى هذا المعنى في سورة «الرعد». لأنه لما ضرب المثل بقوله: {أَنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَـٰعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَـٰطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلاٌّرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلاٌّمْثَالَ} ـ أتبع ذلك بقوله: {لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِى ٱلاٌّرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْاْ بِهِ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ سُوۤءُ ٱلْحِسَـٰبِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ} . ولا شك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى الأمثال، وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق. وأن الذين لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها، ولم يعرفوا ما أوضحته من الحقائق. فالفريق الأول ـ هم الذين قال الله فيهم {وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرً}، والفريق الثاني ـ هم الذين قال فيهم {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرً} وقال فيهم {وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ ٱلْفَـٰسِقِينَ}.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَ} قال بعض العلماء: مفعول «صرفنا» محذوف، تقديره: البينات والعبر. وعلى هذا فـ«من» للناس في هذا القرآن ليذكروا، فقابلوا ذلك بالجدال والخصام. ولذا قال: {وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَل} وهذا هو الذي استظهره أبو حيان في البحر، ثم قال: وقال ابن عطية يجوز أن تكون «من» زائدة التوكيد. فالتقدير: ولقد صرفنا كل مثل. فيكون مفعول «صَرَّفْنَا»: «كل مثل» وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين والأخفش، لا على مذهب جمهور البصريين. انتهى الغرض من كلام صاحب البحر المحيط. وقال الزمخشري: «من كل مثل» من كل معنى هو كالمثل في غرابته وحسنه ا هـ. وضابط ضرب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر بها: هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره. لأن النظير يعرف بنظيره. وهذا المعنى الذي ذكره في هذه الآية الكريمة جاء مذكوراً في آيات أخر. كقوله في «الإسراء»: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ كُفُورً} ، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورً} ، وقوله: {وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْر} ، وقوله: {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَقُرْءَاناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} ، وقوله: {وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِأايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ مُبْطِلُونَ} . والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً.

وقوله في هذه الآية: {وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَل} أي أكثر الأشياء التي من شأنها الخصومة إن فصلتها واحداً بعد واحد. «جدلاً» أي خصومة ومماراة بالباطل لقصد إدحاض الحق.

ومن الآيات الدالة على خصومة الإنسان بالباطل لإدحاض الحق ـ قوله هنا {وَيُجَـٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ}، وقوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِى ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ٱسَتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبّهِمْ}، وقوله تعالى: {أَوَ لَمْ يَرَ ٱلإِنسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَـٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مٌّبِينٌ}، وقوله تعالى: {خَلَقَ ٱلإِنْسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ}، إلى غير ذلك من الآيات. وما فسرنا به قوله تعالى: {وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىء جَدَل} من أن معناه كثرة خصومة الكفار ومماراتهم بالباطل ليدحضوا به الحق هو السباق الذي نزلت فيه الآية الكريمة، لأن قوله: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ} أي ليذكروا ويتعظوا وينيبوا إلى ربهم: بدليل قوله: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُو}، وقوله: {وَتِلْكَ ٱلاٌّمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} فلما أتبع ذلك بقوله: {وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَل} ـ علمنا من سياق الآية أن الكفار أكثروا الجدل والخصوصة والمراء لإدحاض الحق الذي أوضحه الله بما ضربه في هذا القرآن من كل مثل. ولكن كون هذا هو ظاهر القرآن وسبب النزول لا ينافي تفسير الآية الكريمة بظاهر عمومها. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما بيناه بأدلته فيما مضى. ولأجل هذا لما طرق النَّبي صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة رضي الله عنهما ليلة فقال: «ألا تصليان»؟ وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. انصرف النَّبي صلى الله عليه وسلم راجعاً وهو يضرب فخذه ويقول: «وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» والحديث مشهور متفق عليه. فإيراده صلى الله عليه وسلم الآية على قول علي رضي الله عنه «إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا» ـ دليل على عموم الآية الكريمة، وشمولها لكل خصام وجدل، لكنه قد دلت آيات أخر على أن من الجدل ما هو محمود مأمور به لإظهار الحق، كقوله تعالى: {وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} ، وقوله تعالى: {وَلاَ تُجَـٰدِلُوۤاْ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} . وقوله «جدلاً» منصوب على التمييز، على حد قوله في الخلاصة: والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلاً كانت أعلى منزلا

وقوله {فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ} أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل جدلاً كما تقدم. وصيغة التفضيل إذا أضيفت إلى نكرة كما في هذه الآية، أو جردت من الإضافة والتعريف بالألف واللام ـ لزم إفرادها وتذكيرها كما عقده في الخلاصة بقوله: وإن لمنكور يضف أو جردا ألزم تذكيراً وأن يوحدا

وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة مبيناً بعض الآيات المبينة للمراد بجدل الإنسان في الآية الكريمة، بعد أن ساق سنده إلى ابن زيد في قوله {وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ أَكْثَرَ شَىءٍ جَدَل} قال: الجدل الخصومة ـ خصومة القوم لأنبيائهم وردهم عليهم ما جاؤوا به. وقرأ {مَا هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ} ، وقرأ: {يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} ، وقرأ «حتى توفي» الآية، {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰباً فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ} ، وقرأ: {وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَلَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ} انتهى من تفسير الطبري. ولا شك أن هذه الآيات التي ذكر عن ابن زيد أنها مفسرة لجدل الإنسان المذكور في الآية أنها كذلك، كما قدمنا أن ذلك هو ظاهر السياق وسبب النزول، والآيات الدالة على مثل ذلك كثيرة في القرآن العظيم. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلاٌّوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُل}. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم، وكلاهما تدل على مقتضاه آيات من كتاب الله تعالى، وأحد الوجهين أظهر عندي من الآخر.

الأول منهما ـ أن معنى الآية: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إذ جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات، إلا ما سبق في علمنا: من أنهم لا يؤمنون، بل يستمرون على كفرهم حتى تأتيهم سنة الأولين من الكفار، وإتيان العذاب إياهم يوم القيامة قبلاً. وعلى هذا القول فالآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً، كقوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَوَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلاٌّلِيمَ} ، وقوله: {وَمَا تُغْنِى ٱلآيَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ} ، وقوله تعالى: {إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّـٰصِرِينَ} ، وكقوله تعالى: {وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلاٌّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} . والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة.

القول الثاني ـ أن في الآية الكريمة مضافاً محذوفاً، تقديره: وما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين، أو يأتيهم العذاب قبلاً.

والآيات الدالة على طلبهم الهلاك والعذاب عناداً وتعنتاً كثيرة جداً، كقوله عن قوم شعيب: {فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} ، وكقوله عن قوم هود: {قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} ، وكقوله عن قوم صالح: {وَقَالُواْ يَاصَـٰحُ ٱئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ} ، وكقوله عن قوم لوط: {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} ، وكقوله عن قوم نوح: {قَالُواْ يٰنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} .

فهذه الآيات وأمثالها في القرآن ـ ذكر الله فيها شيئاً من سنة الأولين:

أنهم يطلبون تعجيل العذاب عناداً وتعنتاً. وبين تعالى أنه أهلك جميعهم بعذاب مستأصل، كإهلاك قوم نوح بالطوفان، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة، وقوم هود بالريح العقيم، وقوم لوط بجعل عالي قراهم سافلها، وإرسال حجارة السجيل عليهم، كما هو مفصل في الآيات القرآنية.

وبين في آيات كثيرة: أن كفار هذه الأمة كمشركي قريش سألوا العذاب كما سأله من قبلهم، كقوله: {وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ، وقوله: {وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ} وأصل القط: كتاب الملك الذي فيه الجائزة، وصار يطلق على النصيب: فمعنى {عَجِّل لَّنَا قِطَّنَ} أي نصيباً المقدر لنا من العذاب الذي تزعم وقوعه بنا إن لم نصدقك ونؤمن بك، كالنصيب الذي بقدره الملك في القط الذي هو كتاب الجائزة، ومنه قول الأعشى:

ولا الملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويأفق