سورة مريم | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 311 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 311

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

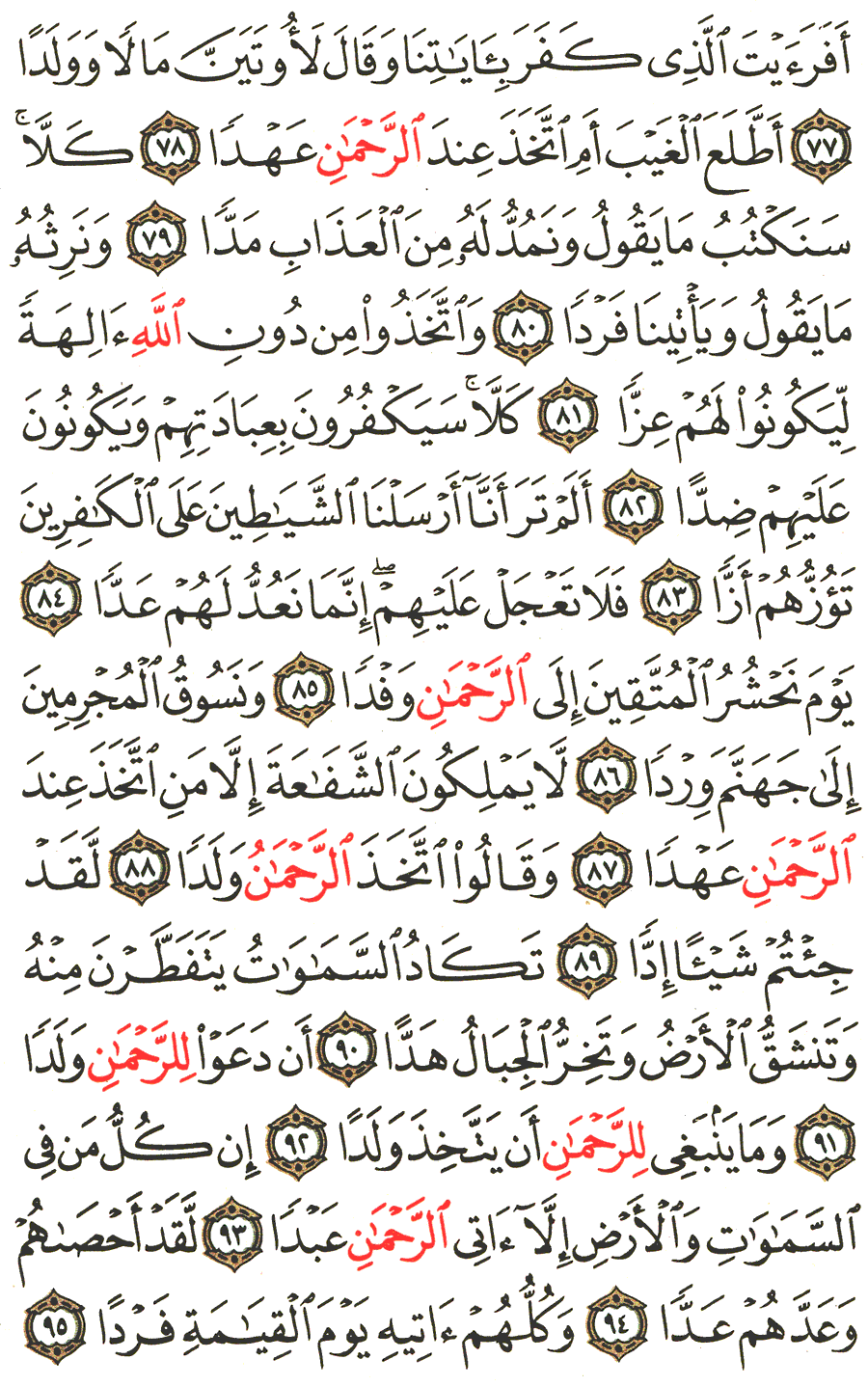

أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِأايَـٰتِنَا وَقَالَ لأوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً * أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْداً * كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدّاً * وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْداً}

تقدم شرحها في الصفحة التي قبلها

{وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً * كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَـٰدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً * أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً * فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً * يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْداً * وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْداً * لاَّ يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَـٰعَةَ إِلاَّ مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْداً * وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَداً * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً * تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلاٌّرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدّاً * أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَداً * وَمَا يَنبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً * إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ إِلاَّ آتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْداً * لَّقَدْ أَحْصَـٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً * وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْداً}

قوله تعالى: {وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاًكَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَـٰدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِداّ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار المتقدم ذكرهم في قوله: {وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيّا} اتخذوا من دون الله آلهة أي معبوداتٍ من أصنام وغيرها يعبدونها من دون الله، وأنهم عبدوهم لأجل أن يكونوا لهم عزاً أي أنصاراً وشفعاء ينقذونهم من عذاب الله. كما أوضح تعالى مرادهم ذلك في قوله: {وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ} فتقريبهم إياهم إلى الله زلفى في زعمهم هو عزهم الذي أملوه بهم. وكقوله تعالى عنهم: {وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلاۤءِ شُفَعَـٰؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ} . فالشفاعة عند الله عز لهم بهم يزعمونه كذباً وافتراءً على الله. كما بينه بقوله تعالى: {قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلاَ فِى ٱلاٌّرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ} .

وقوله في هذه الآية الكريمة {كَل} زجر وردع لهم عن ذلك الظن الفاسد الباطل. أي ليس الأمر كذلكٰ لا تكون المعبودات التي عبدتم من دون الله عزاً لكم، بل تكون بعكس ذلك. فيكون عليكم ضِداً، أي أعواناً عليكم في خصومتكم وتكذيبكم والتبرؤ منكم. وأقوال العلماء في الآية تدور حول هذا الذي ذكرنا. كقول ابن عباس {ضِدّ} أي أعواناً» وقول الضحاك {ضِدّ} أي أعداء.. وقول قتادة {ضِدّ} أي قرناه في النار يلعن بعضهم بعضاً، وكقول ابن عطية {ضِدّ} يجيئهم منهم خلاف ما أملوه فيؤول بهم ذلك إلى الذل والهوان، ضد ما أملوه من العز.

وهذا المعنى الذي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: بينه أيضاً في غير هذا الموضع. كقوله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ} ، وقوله تعالى: {ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير ٍإِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِـكُمْ وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} إلى غير ذلك من الآيات.

وضمير الفاعل في قوله: {سَيَكْفُرُونَ} فيه وجهان للعلماء، وكلاهما يشهد له قرآن. إلا أن لأحدهما قرينة ترجحه على الآخر.

الأول ـ أن واو الفاعل في قوله: {سَيَكْفُرُونَ} راجعة إلى المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله. أما العاقل منها فلا إشكال فيه. وأما غير العاقل بالله قادر على أن يخلق له إدراكاً يخاطب به من من عبده ويكفر به بعبادته إياه. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى عنهم: {تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوۤاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ} ، وقوله تعالى: {وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَـٰؤُلآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوْا مِن دُونِكَ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَـٰذِبُونَ} وقوله تعالى: {وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَـٰفِلِينَ} ، إلى غير ذلك من الآيات.

الوجه الثاني ـ أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم شركاءهم وينكرونها ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} ، وقوله عنهم: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ}، وقوله عنهم: {بَل لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئ} ، إلى غير ذلك من الآيات.

والقرينة المرجحة للوجه الأول ـ أن الضمير في قوله {وَيَكُونُونَ} راجع للمعبودات. وعليه فرجوع الضمير في {يَكْفُرُونَ} للمعبودات أظهر. لانسجام الضمائر بعضها مع بعض.

أما على القول الثاني ـ فإنه يكون ضمير {يَكْفُرُونَ} للعابدين، وضمير {يَكُونُونَ} للمعبودين، وتفريق الضمائر خلاف الظاهر. والعلم عند الله تعالى.

وقوله من قال من العلماء. إن {كَل} في هذه الآية متعلقة بما بعدها لا بما قبلها، وأن المعنى: كلا سيكفرون أي حقاً سيكفرون بعبادتهم محتمل، ولكن الأول أظهر منه وأرجح، وقائله أكثر. والعلم عند الله تعالى، وفي قوله {كَل} قراءات شاذة تركنا الكلام عليها لشذوذها.

وقوله في هذه الآية: {لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّ} أفرد فيه العز مع أن المراد الجمع. لأن أصله مصدر على حد قوله في الخلاصة: ونعتوا بمصدر كثير فانتزموا الإفراد والتذكيرا

والإخبار بالمصدر يجري على حكم النعت به. وقوله {ضِدّ} مفرداً أيضاً أريد به الجمع. قال ابن عطية: لأنه مصدر في الأصل. حكاه عنه أبو حيان في البحر. وقال الزمخشري: الضد العون، وحد توحيد قوله عليه السلام، «هم يد على من سواهم» لاتفاق كلمتهم، وأنهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم. قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّ}. قوله: {تَرَ أَنَّ}: أي سلطانهم عليهم وقيضناهم لهم. وهذا هو الصواب. خلافاً لمن زعم أن معنى {تَرَ أَنَّ}: أي خلينا بينهم وبينهم، ولم نعصمهم من شرهم. يقال: أرسلت البعير أي خليته.

وقوله: {تَؤُزُّهُمْ أَزّ}: الأز والهز والاستفزاز بمعنى، ومعناها التهييج وشدة الإزعاج. فقوله {تَؤُزُّهُمْ أَزّ} أي تهيجهم وتزعجهم إلى الكفر والمعاصي.

وأقوال أهل العلم في الآية راجعة إلى ما ذكرنا: كقول ابن عباس {تَؤُزُّهُمْ أَزّ}: أي تغريهم إغْراءً». وكقول مجاهد {تَؤُزُّهُمْ أَزّ}: أي تشليهم إشلاءً. وكقول قتادة {تَؤُزُّهُمْ أَزّ} أي تزعجهم إزعاجاً.

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ـ من أنه سلط الشياطين على الكافرين، وقيضهم لهم يضلونهم عن الحق بينه في مواضع أخر من كتابه. كقوله تعالى: {وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ} ، وقوله تعالى: {وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ} ، وقوله تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلإِنْسِ} ، وقوله: {وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى ٱلْغَىِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ} ، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى: {فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّ}. قوله: {فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ} أي لا تستعجل وقوع العذاب بهم فإن الله حدد له أجلاً معيناً معدوداً. فإذا انتهى ذلك الأجل جاءهم العذاب. فقوله: {إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّ} أي نعد الأعوام والشهور والأيام التي دون وقت هلاكهم، فإذا جاء الوقت المحدد لذلك أهلكناهم. والعرب تقول: عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه.

وفما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ـ من أن هلاك الكفار حدد له أجل معدود ذكره في مواضع كثيرة من كتابه. كقوله تعالى: {وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوۤاْ إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ} ، وقوله تعالى: {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ} ، وقوله: {وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لاًّجَلٍ مَّعْدُودٍ} ، وقوله: {وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ} ، وقوله: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلأَبْصَـٰرُ} ، قوله تعالى: {نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ} ، وقوله: {قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ} ، وقوله: {فَمَهِّلِ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْد} إلى غير ذلك من الآيات.

وروي أن المأمون قرأ هذه السورة الكريمة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء. فأشار إلى ابن السماك أن يعظه. فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفد.

والأظهر في الآية هو ما ذكرنا من أن العد المذكور عد الأعوام والأيام والشهور من الأجل المحدد.

وقال بعض أهل العلم. هو عد أنفاسهم. كما أشار إليه ابن السماك في موعظته للمأمون التي ذكرنا إن صح ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أنه كان إذا قرأها بكى وقال: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد: فراق أهلك، آخر العدد: دخول قبرك».

وقال بعض أهل العلم {إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّ} أي نعد أعمالهم لنجازيهم عليها.

والظّاهر هو ما قدمنا. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْداً وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدا}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين الذين كانوا يتقونه في دار الدنيا بامتثال أمره واجتناب نهيه يحشرون إليه يوم القيامة في حال كونهم وفداً. والوفد على التحقيق: جمع وافد كصاحب وصحب، وراكب وركب. وقدمنا في سورة «النحل» أن التحقيق أن الفعل بفتح فسكون من صيغ جموع الكثرة للفاعل وصفاً، وبينا شواهد ذلك من العربية، وإن أغفله الصرفيون. والوافد: من يأتي إلى الملك مثلاً إلى أمر له شأن. وجمهور المفسرين على أن معنى قوله {وَفْد} أي ركباناً. وبعض العلماء يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة. وبعضهم يقول: يحشرون ركباناً على صور من أعمالهم الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق {يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْدا} قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحاً، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا إلا أن الله قد طيب ريحك، وحسن وجهك، فيقول: أنا عملك الصالح، وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني. فذلك قوله {يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْدا} وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْدا} قال: ركباناً». وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى، حدثني ابن مهدي عن سعيد عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة «{يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْدا} قال: على الإبل:». وقال ابن جريج: هل النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. وقال قتادة {يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْدا} قال: إلى الجنة. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد، أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية {يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْدا} قال: والله ما على أرجلهم يحشرون. ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم يرَ الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنةٰ!» وهكذا رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به، وزاد عليها: «رحائل من ذهب، وأزمتها الزبرجد..»»، والباقي مثله. وروى ابن أبي حاتم هنا حديثاً غريباً جداً مرفوعاً عن علي قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا سلمة بن جعفر البجلي، سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية {يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْدا} فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «وَالذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيضٍ لها أَجنحة وعليها رحائل الذهب، شرك نعالهم نور يتلألأ، كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرةٍ ينبعُ من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم في دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً، وتجري عليهم نضرة النعيم فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوت حمراء على صفائح الذهب. فيضربون بالحلقة على الصفحة فيسمع لها طنين يا علي. فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها ليفتح له فإذا رآه خر له (قال سلمة: أراه قال ساجداً) فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك، فيتبعه ويقفوا أثره فتستخف الحوراء العجلة فنخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه..» إلى آخر الحديث بطوله. وفي آخر السياق: هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاً. وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه، وهو أشبه بالصحة. والله أعلم ا هـ. وركوبهم المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنة، أما من القبر فالظاهر أنهم يحشرون مشاة. بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم يحشرون حفاة عراة غرلاً. هذا هو الظاهر وجزم به القرطبي. والله تعالى أعلم.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدا} السوق معروف. والمجرمون: جمع تصحيح للمجرم، وهو اسم فاعل الإجرام. والإجرام: ارتكاب الجريمة، وهي الذنب الذي يستحق صاحبه به النكال والعذاب. ولم يأت الإجرام في القرآن إلا من أَجرم الرباعي على وزن أَفعل. ويجوز إتيانه في اللغة بصيغة الثلاثي فتقول: جَرم يجْرمُ كضرب يضرِب. والفاعل منه جارم، والمفعول مجْروم، كما هو ظاهر، ومنه قول عمرو بن البراقة النهمي:

وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارمُ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {وِرْد} أي عطاشاً. وأصل الورد: الإتيان إلى الماء، ولما كان الإتيان إلى الماء لا يكون إلا من العطش أطلق هنا اسم الورد على الجماعة العطاش، أعاذنا الله والمسلمين من العطش في الآخرة والدنيا. ومن إطلاق الورد على المسير إلى الماء قول الراجز يخاطب ناقته: ردي ردي ورد قطاة صما كدرية أعجبها برد الماء

واختلف العلماء في العامل الناصب لقوله {يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ} فقيل منصوب ب{يَمْلِكُونَ} بعده. أي لا يملكون الشفاعة يوم نحشر المتقين. واختاره أبو حيان في البحر. وقيل: منصوب بـ«اذكر» أو احذر مقدراً. وفيه أقوال غير ذلك.

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة «الزمر»: {وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَـفَرُوۤاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَـآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَـٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَىقِيلَ ٱدْخُلُوۤاْ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَـبِّرِينَوَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلّجَنَّةِ زُمَراً حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَـٰمٌ عَلَيْكُـمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَـٰلِدِينَ} . قوله تعالى: {لاَّ يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَـٰعَةَ إِلاَّ مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْدا}. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في الآية وجهان أو أوجه من التفسير كلها حق، وكل واحد منها يشهد له قرآن فإنا نذكر الجميع وأدلته من كتاب الله تعالى لأنه كله حق، فإذا علمت ذلك فاعلم ـ أن هذه الآية الكريمة من ذلك النوع. قال بعض أهل العلم: الواو في قوله {لاَّ يَمْلِكُونَ} راجعة إلى {ٱلْمُجْرِمِينَ} المذكورين في قوله {وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ} أي لا يملك المجرمون الشَّفاعة، أي لا يستحقون أن يشفع فيهم شافع يخلصهم مما هم فيه من الهول والعذاب.

وهذا الوجه من التفسير تشهد له آيات من كتاب الله. كقوله تعالى: {فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَـٰعَةُ ٱلشَّـٰفِعِينَ} ، وقوله تعالى: {فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ} ، وقوله تعالى: {وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلاٌّزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَـٰظِمِينَ مَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ} . وقوله: {وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ} مع قوله: {وَلاَ يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ} ، إلى غير ذلك من الآيات.

وهذا الوجه يفهم منه بالأحرى أن المجرمين لا يشفعون في غيرهم، لأنهم إذا كانوا لا يستحقون أن يشفع فيهم غيرهم لكفرهم فشفاعتهم في غيرهم ممنوعة من باب أولى. وعلى كون الواو في {لاَّ يَمْلِكُونَ} راجعة إلى {ٱلْمُجْرِمِينَ} فالاستثناء منقطع و«من» في محل نصب.

والمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً يملكون الشفاعة، أي بتمليك الله إياهم وإذنه لهم فيها. فيملكون الشافعون بما ذكرنا ويستحقها به المشفوع لهم، قال تعالى: {مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} ، وقال: {وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ}، وقال: {وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لاَ تُغْنِى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ} .

وقال بعض أهل العلم: الواو في قوله {لاَّ يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَـٰعَةَ} راجعة إلى «المتقين والمجرمين» جميعاً المذكورين في قوله {يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ وَفْداً وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدا} وعليه فالاستثناء في قوله {إِلاَّ مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْدا}: متصل. و{مِنْ} من بدل من الواو في «لا يملكون» أي لا يملك من جميعهم أحد الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً وهم المؤمنون. والعهد: العمل الصالح. والقول بأنه لا إله إلا الله وغيره من الأقوال يدخل في ذلك. أي إلا المؤمنون فإنهم يشفع بعضهم في بعض، كما قال تعالى: {يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْل} . وقد بين تعالى في مواضع أخر: أن المعبودات التي يعبدونها من دون الله لا تملك الشفاعة، وأن من شهد بالحق يملكها بإذن الله له في ذلك، وهو قوله تعالى: {وَلاَ يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَـٰعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ} : أي لكن من شهد بالحق يشفع بإذن الله له في ذلك. وقال تعالى: {وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَاءُ} ، وقال تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلاۤءِ شُفَعَـٰؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ} .

والأحاديث في الشفاعة وأنواعها كثيرة معروفة. والعلم عند الله تعالى.

وفي إعراب جملة {لاَّ يَمْلِكُونَ} وجهان: الأول ـ أنها حالية. أي نسوق المجرمين إلى جهنم في حال كونهم لا يملكون الشفاعة. أو نحشر المتقين ونسوق المجرمين في حال كونهم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهداً. والثاني ـ أنها مستأنفة للإخبار، حكاه أبو حيان في البحر. ومن أقوال العلماء في العهد المذكور في الآية: أنه المحافظة على الصلوات الخمس، واستدل من قال ذلك بحديث عبادة بن الصامت الذي قدمنا الكلام على قوله تعالى {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ} . وقال بعضهم: العهد المذكور: هو أن يقول العبد كل صباح ومساء. اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي. فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشر، وإني لا أثق إلا برحمتك. فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع الله عليها طابعاً ووضعها تحت العرش، فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهد؟ فيقوم فيدخل الجنة ـ انتهى. ذكره القرطبي بهذا اللفظ مرفوعاً عن ابن مسعود. وذكر صاحب الدر المنثور أنه أخرجه ابن أبي شيبة، وابن أبي حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه عن ابن مسعود موقوفاً عليه، وليس فيه قوله: فإذا قال ذلك الخ. وذكر صاحب الدر المنثور أيضاً: أن الحكيم الترمذي أخرج نحوه مرفوعاً عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والظاهر أن المرفوع لا يصح. والذي يظهر لي أن العهد في الآية يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره واجتناب نهيه. خلافاً لمن زعم أن العهد في الآية كقول العرب: عهد الأمير إلى فلان بكذا. أي أمره به. أي لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة. فهذا القول ليس صحيحاً في المراد بالآية وإن كان صحيحاً في نفسه. وقد دلت على صحته آيات من كتاب الله. كقوله تعالى: {مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} ، وقوله {وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ لاَ تُغْنِى شَفَـٰعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاَّ مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰ} ، وقوله: {وَلاَ تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} ، وقوله: {يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ} ، وقوله تعالى: {وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدا} ، قد تكلمنا عليها وعلى الآيات التي بمعناها في القرآن في مواضع متعددة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

الصفحة رقم 311 من المصحف تحميل و استماع mp3