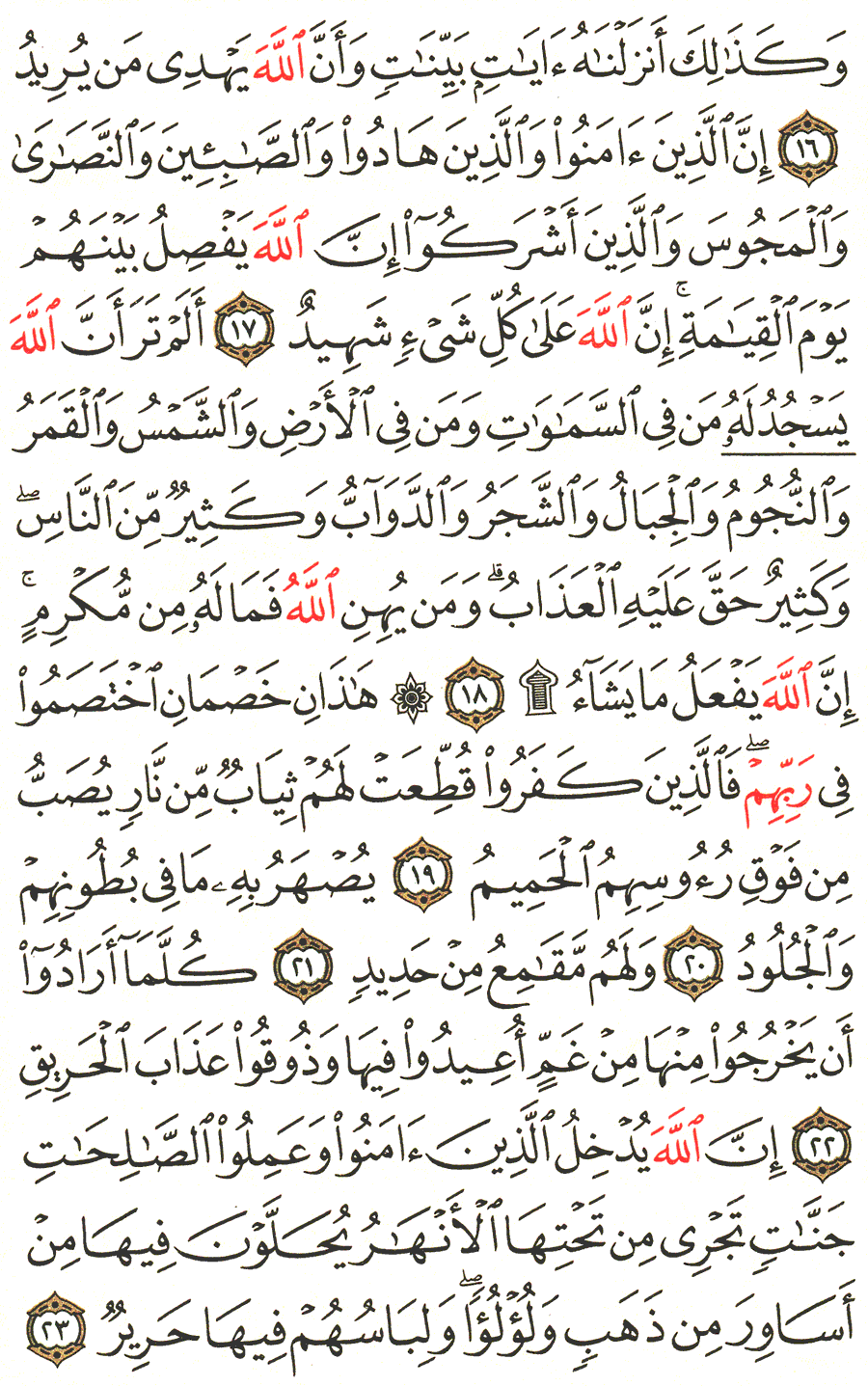

سورة الحج | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 334 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 334

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلعَبِيدِ * وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلاٌّخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَٰنُ ٱلْمُبِينُ * يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ ذٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَـٰلُ ٱلْبَعِيدُ * يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ * إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلاٌّنْهَـٰرُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ * مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلاٌّخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ * وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ ءَايَـٰتٍ بَيِّنَـٰتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ * إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّـٰبِئِينَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلاٌّرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ *هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِى رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ * وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ * كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ * إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلاٌّنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَهُدُوۤاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوۤاْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ * إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَـٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}

قوله تعالى: {ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلعَبِيدِ}. المعنى: أن الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق، يقال له ذلك: أي هذا العذاب الذي نذيقكه بسبب ما قدمت يداك: أي قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي: {وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلعَبِيدِ} فلا يظلم أحداً مثقال ذرة. {وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيم} والظاهر أن المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله {وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلعَبِيدِ} في محل خفض عطفاً على ما المجرورة بالباء.

والمعنى:

هذا العذاب الذي يذيقكه الله حصل لك بسببين، وهما ما قدمته يداك، من عمل السوء من الكفر والمعاصي وعدالة من جازاك، ذلك الجزاء الوفاق، وعدم ظلمه. وقد أوضحنا فيما مضى إزالة الإشكال المعروف في نفي صيغة المبالغة، في قوله {لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ} فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وفي هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة:

الأول: هو ما ذكرنا آنفاً أنا أوضحنا الجواب عنه سابقاً، وهو: أن المعروف في علم العربية، أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة، لم يقتض نفي أصل الفعل.

فلو قلت: ليس زيد بظلام للناس، فمعناه المعروف: أنه غير مبالغ في الظلم، ولا ينافي ذلك حصول مطلق الظلم فيه. وقد قدمنا إيضاح هذا.

والسؤال الثاني: أنه أسند كل ما قدم إلى يديه في قوله {بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} وكفره الذي هو أعظم ذنوبه، ليس من فعل اليد، وإنما هو من فعل القلب واللسان، وإن كان بعض أنواع البطش باليد، يدل على الكفر، فهو في اللسان والقلب أظهر منه في اليد. وزناه لم يفعله بيده، بل بفرجه، ونحو ذلك من المعاصي التي تزاول بغير اليد.

والجواب عن هذا ظاهر: وهو أن من أساليب اللغة العربية، التي نزل بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليد، نظراً إلى أنها الجارحة التي يزاول بها أكثر الأعمال فغلبت على غيرها، ولا إشكال في ذلك.

والسؤال الثالث: هو أن يقال: ما وجه إشارة البعد في قوله {ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر؟.

والجواب عن هذا: أن من أساليب اللغة العربية: وضع إشارة البعد موضع إشارة القرب. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا: (دفع إيهام الاضطراب. عن آيات الكتاب) في الكلام على قوله تعالى في أول سورة البقرة: {الۤمۤذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ}: أي هذا الكتاب.

ومن شواهد ذلك في اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمي: فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمداً على عيني تيممت مالكا

أقول له والرمح يأطر متنه أمل خفافاً إنني أنا ذلكا

يعني أنا هذا، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن الكافر يقال له يوم القيامة {ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} الآية لا يخفى أنه توبيخ، وتفريع، وإهانة له، وأمثال ذلك القول في القرآن كثيرة: كقوله تعالى: {خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ * ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ * إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ} وقوله تعالى: {يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا * هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ * أَفَسِحْرٌ هَـٰذَا أَمْ أَنتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ * ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوۤاْ أَوْ لاَ تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً.

قوله تعالى: {يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ ذٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَـٰلُ ٱلْبَعِيدُ}. ضمير الفاعل في قوله {يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ} راجع إلى الكافر المشار إليه في قوله {وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلاٌّخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَٰنُ ٱلْمُبِينُ} أي يدعو ذلك الكافر المذكور من دون الله، ما لا يضره، إن ترك عبادته، وكفر به، وما لا ينفعه، إن عبده وزعم أنه يشفع له.

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان، لا تضر من كفر بها، ولا تنفع من عبدها بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلاۤءِ شُفَعَـٰؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلاَ فِى ٱلاٌّرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ} وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم {قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}.

إذ المعنى: أنهم اعترفوا بأنهم لا يسمعون، ولا ينفعون ولا يضرون، ولكنهم عبدوهم تقليداً لآبائهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة.

تنبيه

فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معاً، عن ذلك المعبود من دون الله في قوله {مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ} مع إثباتهما في قوله:

{يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ}. لأن صيغة التفضيل في قوله: أقرب دلت على أن هناك نفعاً، وضراً، ولكن الضر أقرب من النفع.

فالجواب: أن للعلماء أجوبة عن ذلك.

منها: ما ذكره الزمخشري: قال: فإن قلت: الضر والنفع منفيان عن الأصنام، مثبتان لها في الآيتين، وهذا تناقض.

قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم. وذلك أن الله تعالى سفَّه الكافر، بأنه يعبد جماداً لا يملك ضراً، ولا نفعاً، وهو يعتقد فيه بجهله وضلاله، أنه يستنفع به، حين يستشفع به، ثم قال يوم القيامة: يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها، ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها لها: {لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ} وكرر يدعو كأنه قال: يدعو يدعو من دون الله ما لا يضره، وما لا ينفعه. ثم قال لمن ضره بكونه معبوداً: أقرب من نفعه، بكونه شفيعاً: لبئس المولى، ولبئس العشير ا هـ منه.

ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع، لأن المعبود من دون الله، ليس فيه نفع ألبتة، حتى يقال فيه: إن ضره أقرب من نفعه وقد بين أبو حيان عدم اتجاه جوابه المذكور.

ومنها: ما أجاب به أبو حيان في البحر.

وحاصله: أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام، فالأصنام. لا تنفع من عبدها، ولا تضر من كفر بها: ولذا قال فيها: ما لا يضره وما لا ينفعه: والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام، هي التعبير بلفظة «ما» في قوله {مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ} لأن لفظة «ما» تأتي لما لا يعقل، والأصنام لا تعقل.

أما الآية الأخرى فهي فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من دون الله، كفرعون القائل {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرِى}، {لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهَاً غَيْرِى لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ}، {أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلاٌّعْلَىٰ} فإن فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين قد يغدقون نعم الدنيا على عابديهم: ولذا قال له القوم الذين كانوا سحرة {أَإِنَّ لَنَا لاّجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَـٰلِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ} فهذا النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه، من العذاب، والخلود في النار كلا شيء، فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار، أقرب من نفعه. بعرض قليل زائل من حطام الدنيا، والقرينة على أن المعبود في هذه الآية الأخيرة: بعض الطغاة الذين هم من جنس العقلاء: هي التعبير بمن التي تأتي لمن يعقل في قوله {يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ} هذا هو خلاصة جواب أبي حيان وله اتجاه، والله تعالى أعلم.

واعلم أن اللام في {يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ} فيها إشكال معروف. وللعلماء عن ذلك أجوبة.

ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله منها ثلاثة:

أحدها: أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلي، وأن ذلك من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن، والأصل: يدعو من لضره أقرب من نفعه، وعلى هذا فمن الموصولة في محل نصب مفعول به ليدعوا، واللام موطئة للقسم، داخلة على المبتدإ، الذي هو وخبره صلة الموصول، وتأكيد المبتدإ في جملة الصلة باللام، وغيرها لا إشكال فيه.

قال ابن جرير وحكي عن العرب سماعاً: منها عندي لما غيره خير منه: أي عندي ما لغيره خير منه، وأعطيتك لما غيره خير منه: أي ما لغيره خير منه.

والثاني: منها: أن قوله: يدعوا تأكيد ليدعوا في الآية التي قبلها: وعليه فقوله {لَمَنْ ضَرُّهُ} في محل رفع بالابتداء، وجملة {ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ} صلة الموصول الذي هو من والخبر هو جملة {لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ}. وهذا المعنى كقول العرب: لما فعلت لهو خير لك.

قال ابن جرير: لما ذكر هذا الوجه: واللام الثانية في {لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ} جواب اللام الأولى: قال: وهذا القول على مذهب أهل العربية أصح، والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب ا هـ.

والثالث: منها: أن {مِنْ} في موضع نصب بيدعوا، وأن اللام دخلت على المفعول به، وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله عمن عزاه إليه أنه شاذ. وأقربها عندي الأول.

وقال القرطبي رحمه الله: ولم ير منه نفعاً أصلاً، ولكنه قال {ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ} ترفيعاً للكلام: كقوله {وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ} وباقي الأقوال في اللام المذكورة تركناه، لعدم اتجاهه في نظرنا، والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى: {لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ}.

المولى: هو كل ما انعقد بينك وبينه سبب، يواليك، وتواليه به. والعشير: هو المعاشر، وهو الصاحب والخليل.

والتحقيق: أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية الكريمة، هو المعبود الذي كانوا يدعونه من دون الله، كما هو الظاهر المتبادر من السياق.

وقوله {ذٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَـٰلُ ٱلْبَعِيدُ} أي البعيد عن الحق والصواب:

قوله تعالى: {مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلاٌّخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ}. في هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماء، وبعضها يشهد لمعناه قرآن.

الأول: أن المعنى: من كان من الكفرة الحسدة له صلى الله عليه وسلم، يظن أن لن ينصره الله: أي أن لن ينصر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ} أي بحبل إلى السماء: أي سماء بيته، والمراد به السقف: لأن العرب تسمى كل ما علاك سماء كما قال:

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر

كما أوضحناه في سورة الحجر.

والمعنى: فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف {ثُمَّ لْيَقْطَعْ} أي ليختنق بالحبل، فيشده في عنقه، ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت، وإنما أطلق القطع على الاختناق، لأن الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجاريه، ولذا قيل للبهر وهو تتابع النفس: قطع، فلينظر إذا اختنق {هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ} أي هل يذهب فعله ذلك ما يغيظه من نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، في الدنيا والآخرة.

والمعنى: لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه ويغضبه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

قال الزمخشري: وسمي فعله كيداً، لأنه وضعه موضع الكيد، حيث لم يقدر على غيره، أو على سبيل الاستهزاء لأنه لم يكد به محسوده، إنما كاد به نفسه، والمراد: ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظه ا هـ منه.

وحاصل هذا القول: أن الله يقول لحاسديه صلى الله عليه وسلم، الذين يتربصون به الدوائر، ويظنون أن ربه لن ينصره: موتوا بغيظكم، فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم، وممن قال بهذا القول: مجاهد، وقتادة، وعكرمة، وعطاء، وأبو الجوزاء، وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير، وهو أظهرها عندي.

ومما يشهد لهذا المعنى من القرآن: قوله تعالى. {وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلاٌّنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ}.

الوجه الثاني: أن المعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والحال أن النصر يأتيه صلى الله عليه وسلم من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقي بذلك السبب، حتى يصعد إلى السماء، فيقطع نزول الوحي من السماء، فيمنع النصر عنه صلى الله عليه وسلم.

والمعنى: أنه وإن غاظه نصر الله لنبيه. فليس له حيلة، ولا قدرة على منع النصر، لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء ومنع نزول النصر منها عليه صلى الله عليه وسلم: وعلى هذا القول: فصيغة الأمر في قوله {فَلْيَمْدُدْ} وقوله {ثُمَّ لْيَقْطَعْ} للتعجيز {لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ} ذلك الحاسد العاجز عن قطع النصر عنه صلى الله عليه وسلم: هل يذهب كيده إذا بلغ غاية جهده في كيد النَّبي صلى الله عليه وسلم، ما يغيظه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.

والمعنى: أنه إن أعمل كل ما في وسعه، من كيد النَّبي صلى الله عليه وسلم ليمنع عنه نصر الله، فإنه لا يقدر على ذلك، ولا يذهب كيده ما يغيظه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.

ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى {أَمْ لَهُم مٌّلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَا بَيَنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِى ٱلاٌّسْبَابِ * جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّن ٱلاٌّحَزَابِ} وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة الحجر.

ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة: وهو أن الضمير في {لَّن يَنصُرَهُ} عائد إلى من في قوله تعالى {مَن كَانَ يَظُنُّ} وأن النصر هنا بمعنى الرزق، وأن المعنى: من كان يظن أن لن ينصره الله أي لن يرزقه، فليختنق، وليقتل نفسه، إذ لا خير في حياة ليس فيها رزق الله وعونه، أو فليختنق، وليمت غيظاً وغماً، فإن ذلك لا يغير شيئاً مما قضاه الله وقدره، والذين قالوا هذا القول قالوا: إن العرب تسمي الرزق نصراً، وعن أبي عبيدة قال: وقف علينا سائل من بني بكر، فقال: من ينصرني نصره الله، يعني: من يعطيني أعطاه الله، قالوا: ومن ذلك قول العرب: أرض منصورة: أي ممطورة، ومنه قول رجل من بني فقعس: وإنك لا تُعطي امرأً فوق حقِّه ولا تملك الشّق الذي ألغيتَ ناصره

أي معطيه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير ظاهر السقوط، كما ترى، والذين قالوا: إن الضمير في قوله {أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ} راجع إلى الدين، أو الكتاب، لا يخالف قولهم قول من قال: إن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نصر الدين، والكتاب هو نصره صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى، ونصر الله له صلى الله عليه وسلم في الدنيا، بإعلائه كلمته، وقهره أعداءه، وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته، والانتقام ممن كذبه، ونحو ذلك كما قال تعالى {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلاٌّشْهَـٰدُ} فإن قيل: قررتم أن الضمير في ينصره، عائد إليه صلى الله عليه وسلم، وهو لم يجر له ذكر، فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور.

فالجواب: هو ما قاله غير واحد: من أنه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجر له ذكر، فالكلام دال عليه، لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها تليها {إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَـٰتٍ}. هو الإيمان بالله، وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والانقلاب عن الدين المذكور في قوله {ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ} انقلاب عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {ثُمَّ لْيَقْطَعْ} قرأه أبو عمرو، وابن عامر، وورش، عن نافع بكسر اللام على الأصل في لام الأمر، وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفاً.

قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلاٌّرْضِ} إلى قوله {إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ}. قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب المبارك، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: {فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ * وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ}. ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة، من أنواع عذاب أهل النار، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها، ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، جاء مبيناً في آيات أخر من كتاب الله، فقوله هنا {قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ} أي قطع الله لهم من النار ثياباً، وألبسهم إياها تنقد عليهم كقوله فيهم {سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ} والسرابيل: هي الثياب التي هي القمص، كما قدمنا إيضاحه، وكقوله {لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} والغواشي: جمع غاشية: وهي غطاء كاللحاف، وذلك هو معنى قوله هنا {قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ} وقوله تعالى هنا {يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ} ذكره أيضاً في غير هذا الموضع كقوله {ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ} والحميم:

الماء البالغ شدة الحرارة، وكقوله تعالى {وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوجُوهَ}. وقوله هنا {يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ} أي يذاب بذلك الحميم، إذا سقوه فوصل إلى بطونهم، كل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء وغير ذلك، كقوله تعالى {وَسُقُواْ مَآءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ} والعرب تقول: صهرت الشيء فانصهر، فهو صهير: أي أذبته فذاب، ومنه قول ابن أحمر يصف تغذية قطاة لفرخها في فلاة من الأرض: تروي لقي ألْقى في صَفْصَف تَصْهره الشَّمْس فما يَنْصَهِرْ

أي تذيبه الشمس، فيصبر على ذلك، ولا يذوب، وقوله: والجلود الظاهر أنه معطوف على «ما» من قوله {يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ} التي هي نائب فاعل يصهر، وعلى هذا الظاهر المتبادر من الآية، فذلك الحميم يذيب جلودهم، كما يذيب ما في بطونهم. لشدة حرارته.

إذ المعنى: يصهر به ما في بطونهم، وتصهر به الجلود. أي جلودهم، فالألف واللام قامتا مقام الإضافة، وقال بعض أهل العلم: والجلود مرفوع بفعل محذوف معطوف على تصهر، وتقديره: وتحرق به الجلود، ونظير ذلك في تقدير العامل المحذوف الرافع الباقي معموله مرفوعاً بعد الواو قول لبيد في معلقته:

فعلا فروعُ الأيْهقَانِ وأطفَلت بالْجَلهَتَيْنِ ظباؤُهَا ونَعامُهَا

يعني: وباض نعامها، لأن النعامة لا تلد الطفل، وإنما تبيض، بخلاف الظبية فهي تلد الطفل، ومثاله في المنصوب قول الآخر:

إذا ما الغانياتُ برزْنَ يوما وزجَّجْنَ الحواجِبَ والعُيونا

ترى منَّا الأيور إذا رأَوْهَا قِياماً راكِعينَ وساجِدينا

يعني زججن الحواجب، وأكحلن العيون وقوله:

ورَأيْت زوجَك في الوَغَى متقلِّدا سيفاً ورمْحَا

أي وحاملاً رمحاً، لأن الرمح لا يتقلد، وقول الآخر: تراه كأن الله يجدعُ أنفَه وعينيه إنْ مولاه ثَابَ له وفْر

يعني: ويفقأ عينيه، ومن شواهده المشهورة قول الراجز. علَفْتها تِبناً وماءً باردا حتى شتت همالةً عيناها

يعني: وسقيتها ماء بارداً، ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى {وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُوا ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَـٰنَ}: أي وأخلصوا الإيمان، أو ألفوا الإيمان، ومثال ذلك في المخفوض قولهم: ما كل بيضاء شحمة، ولا سوداء تمرة: أي ولا كل سوداء تمرة، وإلى هذه المسألة أشار في الخلاصة بقوله: * وهـي انـفـردت * بعطف عامل مُزال قَدْ بَقي معمولُه دفعاً لوهْمٍ اتَّقى

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ} المقامع: جمع مقمعة بكسر الميم الأولى، وفتح الميم الأخيرة، ويقال: مقمع بلا هاء، وهو في اللغة: حديدة كالمحجن يضرب بها على رأس الفيل: وهي في الآية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها خزنة النار رؤوس أهل النار، وقال بعض أهل العلم: المقامع: سياط من نار، ولا شك أن المقامع المذكورة في الآية من الحديد لتصريحه تعالى بذلك، وقوله تعالى {هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِى رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ} نزل في المبارزين يوم بدر، وهم: حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث بن المطلب، وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم: عتبة بن ربيعة، وابنه الوليد بن عتبة، وأخوه شيبة بن ربيعة، كما ثبت في الصحيحين، وغيرهما.

قوله تعالى: {كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ}. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن أهل النار كلما أرادوا الخروج منها، لما يصيبهم من الغم فيها عياذاً بالله منها، أعيدوا فيها، ومنعوا من الخروج منها بينه في غير هذا الموضع، كقوله في المائدة {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِى ٱلاٌّرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَـٰرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ} وقوله في السجدة {كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَ}، وقوله في آية الحج هذه {وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ} حذف فيه القول.

والمعنى: أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، وهذا القول المحذوف في الحج صرح به في السجدة في قوله تعالى {كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} والمفسرون يقولون: إن لهب النار يرفعهم، حتى يكاد يرميهم خارجها، فتضربهم خزنة النار بمقامع الحديد، فتردهم في قعرها، نعوذ بالله منها، ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل.

قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَـٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}. اعلم أن خبر إن في قوله هنا {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو} محذوف كما ترى.

والذي تدل عليه الآية أن التقدير: إن الذين كفروا، ويصدون عن سبيل الله، نذيقهم من عذاب أليم. كما دل على هذا قوله في آخر الآية {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

فإن قيل: ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي، في قوله {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ}.

فالجواب: من أربعة أوجه: واحد منها ظاهر السقوط.

الأول: هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع، قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال، أو استقبال، فيدل إذ ذاك على الاستمرار، ومنه {وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ} وقوله {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ} قاله أبو حيان وغيره.

الثاني: أن يصدون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: إن الذين كفروا، وهم يصدون، وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعلية، وهذا القول استحسنه القرطبي.

الثالث: أن يصدون مضارع أريد به الماضي: أي كفروا، وصدوا وليس بظاهر.

الرابع: أن الواو زائدة، وجملة يصدون خبر إن: أي إن الذين كفروا يصدون الآية. وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط، وهو كما ترى، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من أن من أعمال الكفار الصد عن سبيل الله، وعن المسجد الحرام بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى {وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ}. وقوله تعالى {هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} وقوله تعالى {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُو} إلى غير ذلك من الآيات، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {سَوَآءً ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ} قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: سواء، بضم الهمزة، وفي إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان.

الأول: أن قوله: العاكف: مبتدأ، والباد: معطوف عليه، وسواء خبر مقدم، وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف.

فالمعنى: العاكف والبادي سواء، أي مستويان فيه، وهذا الإعراب أظهر الوجه.

الثاني: أن سواء مبتدأ والعاكف فاعل سد مسد الخبر، والظاهر أن مسوغ الابتداء بالنكرة التي هي سواء، على هذا الوجه: هو عملها في المجرور الذي هو فيه، إذ المعنى: سواء فيه العاكف والبادي، وجملة المبتدأ وخبره في محل المفعول الثاني: لجعلنا، وقرأ حفص عن عاصم: سواء بالنصب، وهو المفعول الثاني: لجعلنا التي بمعنى صيرنا. والعاكف فاعل سواء: أي مستوياً فيه العاكف والبادي، ومن كلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم، ومن قال: إن «جعل» في الآية تتعدى إلى مفعول واحد قال: إن سواء حال من الهاء في جعلناه: أي وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف فيه والبادي كقوله {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية الكريمة: يشمل جميع الحرم. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية، أن رباع مكة لا تملك، وقد قدمنا الكلام مستوفى في هذه المسألة، وأقوال أهل العلم فيها، ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والعاكف: هو المقيم في الحرم، والبادي: الطارىء عليه من البادية، وكذلك غيرها من أقطار الدنيا.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: والبادي قرأه أبو عمرو وورش، عن نافع بإثبات الياء، بعد الدال في الوصل، وإسقاطها في الوقف، وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً، وقرأه باقي السبعة بإسقاطها، وصلاً ووقفاً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول الباء على المفعول في قوله: بإلحاد، ونظائره في القرآن، وأكثرنا على ذلك من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالى {وَهُزِّىۤ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ} فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

والإلحاد في اللغة أصله: الميل، والمراد بالإلحاد في الآية: أن يميل، ويحيد عن دين الله الذي شرعه، ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين، ويدخل في ذلك دخولاً أولياً الكفر بالله، والشرك به في الحرم، وفعل شيء مما حرمه وترك شيء مما أوجبه. ومن أعظم ذلك: انتهاك حرمات الحرم. وقال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك احتكار الطعام بمكة، وقال بعض أهل العلم:

يدخل في ذلك قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان له فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرم، والآخر: في طرف الحل، فإذا أراد أن يعاتب أهله، أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس في الحرم، يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر في هذه المسألة، أن كل مخالفة بترك واجب، أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور، وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته، أو عبده، فليس من الإلحاد، ولا من الظلم.

مسألة

قال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة في مكة، أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه بذلك، وإن لم يفعلها، بخلاف غير الحرم المكي من البقاع، فلا يعاقب فيه بالهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلاً أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بِعَدَنٍ أَبْيَن، لاّذاقه الله من العذاب الأليم، وهذا ثابت عن ابن مسعود، ووقفه عليه أصح من رفعه، والذين قالوا هذا القول: استدلوا له بظاهر قوله تعالى {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} لأنه تعالى رتب إذاقة العذاب الأليم، على إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على شرطه، ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم: إن الباء في قوله: بإلحاد، لأجل أن الإرادة مضمنة معنى الهم: أي ومن يهمم فيه بإلحاد، وعلى هذا الذي قاله ابن مسعود وغيره.

فهذه الآية الكريمة مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «ومن هم بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنة» الحديث، وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي، ووجه هذا ظاهر.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ويحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ} العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه، والعزم المصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في جميع بقاع الله مكة وغيرها.

والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزماً مصمماً عليه أنها كارتكابه حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح إذا الْتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» فقولهم: ما بال المقتول: سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل بسببه النار مع أنه لم يفعل القتل، فبين النَّبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» أن ذنبه الذي أدخله النار، هو عزمه المصمم وحرصه على قتل صاحبه المسلم. وقد قدمنا مراراً أن إن المكسورة المشددة: تدل على التعليل كما تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه.

ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه، ما وقع بأصحاب الفيل من الإهلاك المستأصل، بسبب طير أبابيل {تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ} لعزمهم على ارتكاب المناكر في الحرم، فأهلكهم الله بذلك العزم قبل أن يفعلوا ما عزموا عليه، والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن الضمير في قوله {فِيهِ} راجع إلى المسجد الحرام، ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب المذكور كذلك. والله تعالى أعلم.

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 334

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلعَبِيدِ * وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلاٌّخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَٰنُ ٱلْمُبِينُ * يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ ذٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَـٰلُ ٱلْبَعِيدُ * يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ * إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلاٌّنْهَـٰرُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ * مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلاٌّخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ * وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ ءَايَـٰتٍ بَيِّنَـٰتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ * إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّـٰبِئِينَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلاٌّرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ *هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِى رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ * وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ * كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ * إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلاٌّنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَهُدُوۤاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوۤاْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ * إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَـٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}

قوله تعالى: {ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلعَبِيدِ}. المعنى: أن الكافر إذا أذيق يوم القيامة عذاب الحريق، يقال له ذلك: أي هذا العذاب الذي نذيقكه بسبب ما قدمت يداك: أي قدمته في الدنيا من الكفر والمعاصي: {وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلعَبِيدِ} فلا يظلم أحداً مثقال ذرة. {وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيم} والظاهر أن المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله {وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ لِّلعَبِيدِ} في محل خفض عطفاً على ما المجرورة بالباء.

والمعنى:

هذا العذاب الذي يذيقكه الله حصل لك بسببين، وهما ما قدمته يداك، من عمل السوء من الكفر والمعاصي وعدالة من جازاك، ذلك الجزاء الوفاق، وعدم ظلمه. وقد أوضحنا فيما مضى إزالة الإشكال المعروف في نفي صيغة المبالغة، في قوله {لَيْسَ بِظَلَّـٰمٍ} فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وفي هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة:

الأول: هو ما ذكرنا آنفاً أنا أوضحنا الجواب عنه سابقاً، وهو: أن المعروف في علم العربية، أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة، لم يقتض نفي أصل الفعل.

فلو قلت: ليس زيد بظلام للناس، فمعناه المعروف: أنه غير مبالغ في الظلم، ولا ينافي ذلك حصول مطلق الظلم فيه. وقد قدمنا إيضاح هذا.

والسؤال الثاني: أنه أسند كل ما قدم إلى يديه في قوله {بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} وكفره الذي هو أعظم ذنوبه، ليس من فعل اليد، وإنما هو من فعل القلب واللسان، وإن كان بعض أنواع البطش باليد، يدل على الكفر، فهو في اللسان والقلب أظهر منه في اليد. وزناه لم يفعله بيده، بل بفرجه، ونحو ذلك من المعاصي التي تزاول بغير اليد.

والجواب عن هذا ظاهر: وهو أن من أساليب اللغة العربية، التي نزل بها القرآن إسناد جميع الأعمال إلى اليد، نظراً إلى أنها الجارحة التي يزاول بها أكثر الأعمال فغلبت على غيرها، ولا إشكال في ذلك.

والسؤال الثالث: هو أن يقال: ما وجه إشارة البعد في قوله {ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} مع أن العذاب المشار إليه قريب منه حاضر؟.

والجواب عن هذا: أن من أساليب اللغة العربية: وضع إشارة البعد موضع إشارة القرب. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا: (دفع إيهام الاضطراب. عن آيات الكتاب) في الكلام على قوله تعالى في أول سورة البقرة: {الۤمۤذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ}: أي هذا الكتاب.

ومن شواهد ذلك في اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمي: فإن تك خيلي قد أصيب صميمها فعمداً على عيني تيممت مالكا

أقول له والرمح يأطر متنه أمل خفافاً إنني أنا ذلكا

يعني أنا هذا، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن الكافر يقال له يوم القيامة {ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} الآية لا يخفى أنه توبيخ، وتفريع، وإهانة له، وأمثال ذلك القول في القرآن كثيرة: كقوله تعالى: {خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ * ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ * إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ} وقوله تعالى: {يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا * هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ * أَفَسِحْرٌ هَـٰذَا أَمْ أَنتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ * ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوۤاْ أَوْ لاَ تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً.

قوله تعالى: {يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ ذٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَـٰلُ ٱلْبَعِيدُ}. ضمير الفاعل في قوله {يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ} راجع إلى الكافر المشار إليه في قوله {وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلاٌّخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَٰنُ ٱلْمُبِينُ} أي يدعو ذلك الكافر المذكور من دون الله، ما لا يضره، إن ترك عبادته، وكفر به، وما لا ينفعه، إن عبده وزعم أنه يشفع له.

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الأوثان، لا تضر من كفر بها، ولا تنفع من عبدها بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلاۤءِ شُفَعَـٰؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلاَ فِى ٱلاٌّرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ} وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم {قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}.

إذ المعنى: أنهم اعترفوا بأنهم لا يسمعون، ولا ينفعون ولا يضرون، ولكنهم عبدوهم تقليداً لآبائهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة.

تنبيه

فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفيه تعالى النفع والضر معاً، عن ذلك المعبود من دون الله في قوله {مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ} مع إثباتهما في قوله:

{يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ}. لأن صيغة التفضيل في قوله: أقرب دلت على أن هناك نفعاً، وضراً، ولكن الضر أقرب من النفع.

فالجواب: أن للعلماء أجوبة عن ذلك.

منها: ما ذكره الزمخشري: قال: فإن قلت: الضر والنفع منفيان عن الأصنام، مثبتان لها في الآيتين، وهذا تناقض.

قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم. وذلك أن الله تعالى سفَّه الكافر، بأنه يعبد جماداً لا يملك ضراً، ولا نفعاً، وهو يعتقد فيه بجهله وضلاله، أنه يستنفع به، حين يستشفع به، ثم قال يوم القيامة: يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتها، ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها لها: {لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ} وكرر يدعو كأنه قال: يدعو يدعو من دون الله ما لا يضره، وما لا ينفعه. ثم قال لمن ضره بكونه معبوداً: أقرب من نفعه، بكونه شفيعاً: لبئس المولى، ولبئس العشير ا هـ منه.

ولا يخفى أن جواب الزمخشري هذا غير مقنع، لأن المعبود من دون الله، ليس فيه نفع ألبتة، حتى يقال فيه: إن ضره أقرب من نفعه وقد بين أبو حيان عدم اتجاه جوابه المذكور.

ومنها: ما أجاب به أبو حيان في البحر.

وحاصله: أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام، فالأصنام. لا تنفع من عبدها، ولا تضر من كفر بها: ولذا قال فيها: ما لا يضره وما لا ينفعه: والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام، هي التعبير بلفظة «ما» في قوله {مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ} لأن لفظة «ما» تأتي لما لا يعقل، والأصنام لا تعقل.

أما الآية الأخرى فهي فيمن عبد بعض الطغاة المعبودين من دون الله، كفرعون القائل {مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرِى}، {لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهَاً غَيْرِى لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ}، {أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلاٌّعْلَىٰ} فإن فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين قد يغدقون نعم الدنيا على عابديهم: ولذا قال له القوم الذين كانوا سحرة {أَإِنَّ لَنَا لاّجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَـٰلِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ} فهذا النفع الدنيوي بالنسبة إلى ما سيلاقونه، من العذاب، والخلود في النار كلا شيء، فضر هذا المعبود بخلود عابده في النار، أقرب من نفعه. بعرض قليل زائل من حطام الدنيا، والقرينة على أن المعبود في هذه الآية الأخيرة: بعض الطغاة الذين هم من جنس العقلاء: هي التعبير بمن التي تأتي لمن يعقل في قوله {يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ} هذا هو خلاصة جواب أبي حيان وله اتجاه، والله تعالى أعلم.

واعلم أن اللام في {يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ} فيها إشكال معروف. وللعلماء عن ذلك أجوبة.

ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله منها ثلاثة:

أحدها: أن اللام متزحلقة عن محلها الأصلي، وأن ذلك من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن، والأصل: يدعو من لضره أقرب من نفعه، وعلى هذا فمن الموصولة في محل نصب مفعول به ليدعوا، واللام موطئة للقسم، داخلة على المبتدإ، الذي هو وخبره صلة الموصول، وتأكيد المبتدإ في جملة الصلة باللام، وغيرها لا إشكال فيه.

قال ابن جرير وحكي عن العرب سماعاً: منها عندي لما غيره خير منه: أي عندي ما لغيره خير منه، وأعطيتك لما غيره خير منه: أي ما لغيره خير منه.

والثاني: منها: أن قوله: يدعوا تأكيد ليدعوا في الآية التي قبلها: وعليه فقوله {لَمَنْ ضَرُّهُ} في محل رفع بالابتداء، وجملة {ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ} صلة الموصول الذي هو من والخبر هو جملة {لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ}. وهذا المعنى كقول العرب: لما فعلت لهو خير لك.

قال ابن جرير: لما ذكر هذا الوجه: واللام الثانية في {لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ} جواب اللام الأولى: قال: وهذا القول على مذهب أهل العربية أصح، والأول إلى مذهب أهل التأويل أقرب ا هـ.

والثالث: منها: أن {مِنْ} في موضع نصب بيدعوا، وأن اللام دخلت على المفعول به، وقد عزا هذا لبعض البصريين مع نقله عمن عزاه إليه أنه شاذ. وأقربها عندي الأول.

وقال القرطبي رحمه الله: ولم ير منه نفعاً أصلاً، ولكنه قال {ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ} ترفيعاً للكلام: كقوله {وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ} وباقي الأقوال في اللام المذكورة تركناه، لعدم اتجاهه في نظرنا، والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى: {لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ}.

المولى: هو كل ما انعقد بينك وبينه سبب، يواليك، وتواليه به. والعشير: هو المعاشر، وهو الصاحب والخليل.

والتحقيق: أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية الكريمة، هو المعبود الذي كانوا يدعونه من دون الله، كما هو الظاهر المتبادر من السياق.

وقوله {ذٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَـٰلُ ٱلْبَعِيدُ} أي البعيد عن الحق والصواب:

قوله تعالى: {مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلاٌّخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ}. في هذه الآية الكريمة أوجه من التفسير معروفة عند العلماء، وبعضها يشهد لمعناه قرآن.

الأول: أن المعنى: من كان من الكفرة الحسدة له صلى الله عليه وسلم، يظن أن لن ينصره الله: أي أن لن ينصر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ} أي بحبل إلى السماء: أي سماء بيته، والمراد به السقف: لأن العرب تسمى كل ما علاك سماء كما قال:

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر

كما أوضحناه في سورة الحجر.

والمعنى: فليعقد رأس الحبل في خشبة السقف {ثُمَّ لْيَقْطَعْ} أي ليختنق بالحبل، فيشده في عنقه، ويتدلى مع الحبل المعلق في السقف حتى يموت، وإنما أطلق القطع على الاختناق، لأن الاختناق يقطع النفس بسبب حبس مجاريه، ولذا قيل للبهر وهو تتابع النفس: قطع، فلينظر إذا اختنق {هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ} أي هل يذهب فعله ذلك ما يغيظه من نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، في الدنيا والآخرة.

والمعنى: لا يذهب ذلك الذي فعله ذلك الكافر الحاسد ما يغيظه ويغضبه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

قال الزمخشري: وسمي فعله كيداً، لأنه وضعه موضع الكيد، حيث لم يقدر على غيره، أو على سبيل الاستهزاء لأنه لم يكد به محسوده، إنما كاد به نفسه، والمراد: ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظه ا هـ منه.

وحاصل هذا القول: أن الله يقول لحاسديه صلى الله عليه وسلم، الذين يتربصون به الدوائر، ويظنون أن ربه لن ينصره: موتوا بغيظكم، فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم، وممن قال بهذا القول: مجاهد، وقتادة، وعكرمة، وعطاء، وأبو الجوزاء، وغيرهم. كما نقله عنهم ابن كثير، وهو أظهرها عندي.

ومما يشهد لهذا المعنى من القرآن: قوله تعالى. {وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلاٌّنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ}.

الوجه الثاني: أن المعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والحال أن النصر يأتيه صلى الله عليه وسلم من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء فيرتقي بذلك السبب، حتى يصعد إلى السماء، فيقطع نزول الوحي من السماء، فيمنع النصر عنه صلى الله عليه وسلم.

والمعنى: أنه وإن غاظه نصر الله لنبيه. فليس له حيلة، ولا قدرة على منع النصر، لأنه لا يستطيع الارتقاء إلى السماء ومنع نزول النصر منها عليه صلى الله عليه وسلم: وعلى هذا القول: فصيغة الأمر في قوله {فَلْيَمْدُدْ} وقوله {ثُمَّ لْيَقْطَعْ} للتعجيز {لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ} ذلك الحاسد العاجز عن قطع النصر عنه صلى الله عليه وسلم: هل يذهب كيده إذا بلغ غاية جهده في كيد النَّبي صلى الله عليه وسلم، ما يغيظه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.

والمعنى: أنه إن أعمل كل ما في وسعه، من كيد النَّبي صلى الله عليه وسلم ليمنع عنه نصر الله، فإنه لا يقدر على ذلك، ولا يذهب كيده ما يغيظه من نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.

ومما يشهد لهذا القول من القرآن قوله تعالى {أَمْ لَهُم مٌّلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَا بَيَنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِى ٱلاٌّسْبَابِ * جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّن ٱلاٌّحَزَابِ} وقد أوضحنا معنى هذه الآية في سورة الحجر.

ولبعض أهل العلم قول ثالث في معنى الآية الكريمة: وهو أن الضمير في {لَّن يَنصُرَهُ} عائد إلى من في قوله تعالى {مَن كَانَ يَظُنُّ} وأن النصر هنا بمعنى الرزق، وأن المعنى: من كان يظن أن لن ينصره الله أي لن يرزقه، فليختنق، وليقتل نفسه، إذ لا خير في حياة ليس فيها رزق الله وعونه، أو فليختنق، وليمت غيظاً وغماً، فإن ذلك لا يغير شيئاً مما قضاه الله وقدره، والذين قالوا هذا القول قالوا: إن العرب تسمي الرزق نصراً، وعن أبي عبيدة قال: وقف علينا سائل من بني بكر، فقال: من ينصرني نصره الله، يعني: من يعطيني أعطاه الله، قالوا: ومن ذلك قول العرب: أرض منصورة: أي ممطورة، ومنه قول رجل من بني فقعس: وإنك لا تُعطي امرأً فوق حقِّه ولا تملك الشّق الذي ألغيتَ ناصره

أي معطيه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول الأخير ظاهر السقوط، كما ترى، والذين قالوا: إن الضمير في قوله {أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ} راجع إلى الدين، أو الكتاب، لا يخالف قولهم قول من قال: إن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن نصر الدين، والكتاب هو نصره صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى، ونصر الله له صلى الله عليه وسلم في الدنيا، بإعلائه كلمته، وقهره أعداءه، وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته، والانتقام ممن كذبه، ونحو ذلك كما قال تعالى {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلاٌّشْهَـٰدُ} فإن قيل: قررتم أن الضمير في ينصره، عائد إليه صلى الله عليه وسلم، وهو لم يجر له ذكر، فكيف قررتم رجوع الضمير إلى غير مذكور.

فالجواب: هو ما قاله غير واحد: من أنه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجر له ذكر، فالكلام دال عليه، لأن الإيمان في قوله في الآية التي قبلها تليها {إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ جَنَـٰتٍ}. هو الإيمان بالله، وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والانقلاب عن الدين المذكور في قوله {ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ} انقلاب عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {ثُمَّ لْيَقْطَعْ} قرأه أبو عمرو، وابن عامر، وورش، عن نافع بكسر اللام على الأصل في لام الأمر، وقرأه الباقون بإسكان اللام تخفيفاً.

قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلاٌّرْضِ} إلى قوله {إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ}. قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في مواضع من هذا الكتاب المبارك، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: {فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ * وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ}. ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة، من أنواع عذاب أهل النار، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها، ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، جاء مبيناً في آيات أخر من كتاب الله، فقوله هنا {قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ} أي قطع الله لهم من النار ثياباً، وألبسهم إياها تنقد عليهم كقوله فيهم {سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ} والسرابيل: هي الثياب التي هي القمص، كما قدمنا إيضاحه، وكقوله {لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} والغواشي: جمع غاشية: وهي غطاء كاللحاف، وذلك هو معنى قوله هنا {قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ} وقوله تعالى هنا {يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ} ذكره أيضاً في غير هذا الموضع كقوله {ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ} والحميم:

الماء البالغ شدة الحرارة، وكقوله تعالى {وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوجُوهَ}. وقوله هنا {يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ} أي يذاب بذلك الحميم، إذا سقوه فوصل إلى بطونهم، كل ما في بطونهم من الشحم والأمعاء وغير ذلك، كقوله تعالى {وَسُقُواْ مَآءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ} والعرب تقول: صهرت الشيء فانصهر، فهو صهير: أي أذبته فذاب، ومنه قول ابن أحمر يصف تغذية قطاة لفرخها في فلاة من الأرض: تروي لقي ألْقى في صَفْصَف تَصْهره الشَّمْس فما يَنْصَهِرْ

أي تذيبه الشمس، فيصبر على ذلك، ولا يذوب، وقوله: والجلود الظاهر أنه معطوف على «ما» من قوله {يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُونِهِمْ} التي هي نائب فاعل يصهر، وعلى هذا الظاهر المتبادر من الآية، فذلك الحميم يذيب جلودهم، كما يذيب ما في بطونهم. لشدة حرارته.

إذ المعنى: يصهر به ما في بطونهم، وتصهر به الجلود. أي جلودهم، فالألف واللام قامتا مقام الإضافة، وقال بعض أهل العلم: والجلود مرفوع بفعل محذوف معطوف على تصهر، وتقديره: وتحرق به الجلود، ونظير ذلك في تقدير العامل المحذوف الرافع الباقي معموله مرفوعاً بعد الواو قول لبيد في معلقته:

فعلا فروعُ الأيْهقَانِ وأطفَلت بالْجَلهَتَيْنِ ظباؤُهَا ونَعامُهَا

يعني: وباض نعامها، لأن النعامة لا تلد الطفل، وإنما تبيض، بخلاف الظبية فهي تلد الطفل، ومثاله في المنصوب قول الآخر:

إذا ما الغانياتُ برزْنَ يوما وزجَّجْنَ الحواجِبَ والعُيونا

ترى منَّا الأيور إذا رأَوْهَا قِياماً راكِعينَ وساجِدينا

يعني زججن الحواجب، وأكحلن العيون وقوله:

ورَأيْت زوجَك في الوَغَى متقلِّدا سيفاً ورمْحَا

أي وحاملاً رمحاً، لأن الرمح لا يتقلد، وقول الآخر: تراه كأن الله يجدعُ أنفَه وعينيه إنْ مولاه ثَابَ له وفْر

يعني: ويفقأ عينيه، ومن شواهده المشهورة قول الراجز. علَفْتها تِبناً وماءً باردا حتى شتت همالةً عيناها

يعني: وسقيتها ماء بارداً، ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى {وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُوا ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَـٰنَ}: أي وأخلصوا الإيمان، أو ألفوا الإيمان، ومثال ذلك في المخفوض قولهم: ما كل بيضاء شحمة، ولا سوداء تمرة: أي ولا كل سوداء تمرة، وإلى هذه المسألة أشار في الخلاصة بقوله: * وهـي انـفـردت * بعطف عامل مُزال قَدْ بَقي معمولُه دفعاً لوهْمٍ اتَّقى

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ} المقامع: جمع مقمعة بكسر الميم الأولى، وفتح الميم الأخيرة، ويقال: مقمع بلا هاء، وهو في اللغة: حديدة كالمحجن يضرب بها على رأس الفيل: وهي في الآية مرازب عظيمة من حديد تضرب بها خزنة النار رؤوس أهل النار، وقال بعض أهل العلم: المقامع: سياط من نار، ولا شك أن المقامع المذكورة في الآية من الحديد لتصريحه تعالى بذلك، وقوله تعالى {هَـٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِى رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ} نزل في المبارزين يوم بدر، وهم: حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث بن المطلب، وفي أقرانهم المبارزين من الكفار وهم: عتبة بن ربيعة، وابنه الوليد بن عتبة، وأخوه شيبة بن ربيعة، كما ثبت في الصحيحين، وغيرهما.

قوله تعالى: {كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ}. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن أهل النار كلما أرادوا الخروج منها، لما يصيبهم من الغم فيها عياذاً بالله منها، أعيدوا فيها، ومنعوا من الخروج منها بينه في غير هذا الموضع، كقوله في المائدة {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِى ٱلاٌّرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَـٰرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ} وقوله في السجدة {كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَ}، وقوله في آية الحج هذه {وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ} حذف فيه القول.

والمعنى: أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، وهذا القول المحذوف في الحج صرح به في السجدة في قوله تعالى {كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} والمفسرون يقولون: إن لهب النار يرفعهم، حتى يكاد يرميهم خارجها، فتضربهم خزنة النار بمقامع الحديد، فتردهم في قعرها، نعوذ بالله منها، ومن كل ما يقرب إليها من قول وعمل.

قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَـٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}. اعلم أن خبر إن في قوله هنا {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو} محذوف كما ترى.

والذي تدل عليه الآية أن التقدير: إن الذين كفروا، ويصدون عن سبيل الله، نذيقهم من عذاب أليم. كما دل على هذا قوله في آخر الآية {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

فإن قيل: ما وجه عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي، في قوله {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ}.

فالجواب: من أربعة أوجه: واحد منها ظاهر السقوط.

الأول: هو ما ذكره بعض علماء العربية من أن المضارع، قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال، أو استقبال، فيدل إذ ذاك على الاستمرار، ومنه {وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ} وقوله {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ} قاله أبو حيان وغيره.

الثاني: أن يصدون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: إن الذين كفروا، وهم يصدون، وعليه فالجملة المعطوفة اسمية لا فعلية، وهذا القول استحسنه القرطبي.

الثالث: أن يصدون مضارع أريد به الماضي: أي كفروا، وصدوا وليس بظاهر.

الرابع: أن الواو زائدة، وجملة يصدون خبر إن: أي إن الذين كفروا يصدون الآية. وهذا هو الذي قدمنا أنه ظاهر السقوط، وهو كما ترى، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية من أن من أعمال الكفار الصد عن سبيل الله، وعن المسجد الحرام بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى {وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ}. وقوله تعالى {هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} وقوله تعالى {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُو} إلى غير ذلك من الآيات، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {سَوَآءً ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ} قرأه عامة السبعة غير حفص عن عاصم: سواء، بضم الهمزة، وفي إعرابه على قراءة الجمهور هذه برفع سواء وجهان.

الأول: أن قوله: العاكف: مبتدأ، والباد: معطوف عليه، وسواء خبر مقدم، وهو مصدر أطلق وأريد به الوصف.

فالمعنى: العاكف والبادي سواء، أي مستويان فيه، وهذا الإعراب أظهر الوجه.

الثاني: أن سواء مبتدأ والعاكف فاعل سد مسد الخبر، والظاهر أن مسوغ الابتداء بالنكرة التي هي سواء، على هذا الوجه: هو عملها في المجرور الذي هو فيه، إذ المعنى: سواء فيه العاكف والبادي، وجملة المبتدأ وخبره في محل المفعول الثاني: لجعلنا، وقرأ حفص عن عاصم: سواء بالنصب، وهو المفعول الثاني: لجعلنا التي بمعنى صيرنا. والعاكف فاعل سواء: أي مستوياً فيه العاكف والبادي، ومن كلام العرب: مررت برجل سواء هو والعدم، ومن قال: إن «جعل» في الآية تتعدى إلى مفعول واحد قال: إن سواء حال من الهاء في جعلناه: أي وضعناه للناس في حال كونه سواء العاكف فيه والبادي كقوله {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية الكريمة: يشمل جميع الحرم. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه الآية، أن رباع مكة لا تملك، وقد قدمنا الكلام مستوفى في هذه المسألة، وأقوال أهل العلم فيها، ومناقشة أدلتهم في سورة الأنفال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والعاكف: هو المقيم في الحرم، والبادي: الطارىء عليه من البادية، وكذلك غيرها من أقطار الدنيا.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: والبادي قرأه أبو عمرو وورش، عن نافع بإثبات الياء، بعد الدال في الوصل، وإسقاطها في الوقف، وقرأه ابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً، وقرأه باقي السبعة بإسقاطها، وصلاً ووقفاً.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} قد أوضحنا إزالة الإشكال عن دخول الباء على المفعول في قوله: بإلحاد، ونظائره في القرآن، وأكثرنا على ذلك من الشواهد العربية في الكلام على قوله تعالى {وَهُزِّىۤ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ} فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

والإلحاد في اللغة أصله: الميل، والمراد بالإلحاد في الآية: أن يميل، ويحيد عن دين الله الذي شرعه، ويعم ذلك كل ميل وحيدة عن الدين، ويدخل في ذلك دخولاً أولياً الكفر بالله، والشرك به في الحرم، وفعل شيء مما حرمه وترك شيء مما أوجبه. ومن أعظم ذلك: انتهاك حرمات الحرم. وقال بعض أهل العلم: يدخل في ذلك احتكار الطعام بمكة، وقال بعض أهل العلم:

يدخل في ذلك قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان له فسطاطان: أحدهما: في طرف الحرم، والآخر: في طرف الحل، فإذا أراد أن يعاتب أهله، أو غلامه فعل ذلك في الفسطاط الذي ليس في الحرم، يرى أن مثل ذلك يدخل في الإلحاد فيه بظلم.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر في هذه المسألة، أن كل مخالفة بترك واجب، أو فعل محرم تدخل في الظلم المذكور، وأما الجائزات كعتاب الرجل امرأته، أو عبده، فليس من الإلحاد، ولا من الظلم.

مسألة

قال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة في مكة، أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه بذلك، وإن لم يفعلها، بخلاف غير الحرم المكي من البقاع، فلا يعاقب فيه بالهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلاً أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بِعَدَنٍ أَبْيَن، لاّذاقه الله من العذاب الأليم، وهذا ثابت عن ابن مسعود، ووقفه عليه أصح من رفعه، والذين قالوا هذا القول: استدلوا له بظاهر قوله تعالى {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} لأنه تعالى رتب إذاقة العذاب الأليم، على إرادة الإلحاد بالظلم فيه ترتيب الجزاء على شرطه، ويؤيد هذا قول بعض أهل العلم: إن الباء في قوله: بإلحاد، لأجل أن الإرادة مضمنة معنى الهم: أي ومن يهمم فيه بإلحاد، وعلى هذا الذي قاله ابن مسعود وغيره.

فهذه الآية الكريمة مخصصة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «ومن هم بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنة» الحديث، وعليه فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي، ووجه هذا ظاهر.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ويحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ} العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه، والعزم المصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في جميع بقاع الله مكة وغيرها.

والدليل على أن إرادة الذنب إذا كانت عزماً مصمماً عليه أنها كارتكابه حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح إذا الْتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» فقولهم: ما بال المقتول: سؤال عن تشخيص عين الذنب الذي دخل بسببه النار مع أنه لم يفعل القتل، فبين النَّبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» أن ذنبه الذي أدخله النار، هو عزمه المصمم وحرصه على قتل صاحبه المسلم. وقد قدمنا مراراً أن إن المكسورة المشددة: تدل على التعليل كما تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه.

ومثال المعاقبة على العزم المصمم على ارتكاب المحظور فيه، ما وقع بأصحاب الفيل من الإهلاك المستأصل، بسبب طير أبابيل {تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ} لعزمهم على ارتكاب المناكر في الحرم، فأهلكهم الله بذلك العزم قبل أن يفعلوا ما عزموا عليه، والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن الضمير في قوله {فِيهِ} راجع إلى المسجد الحرام، ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب المذكور كذلك. والله تعالى أعلم.

الصفحة رقم 334 من المصحف تحميل و استماع mp3