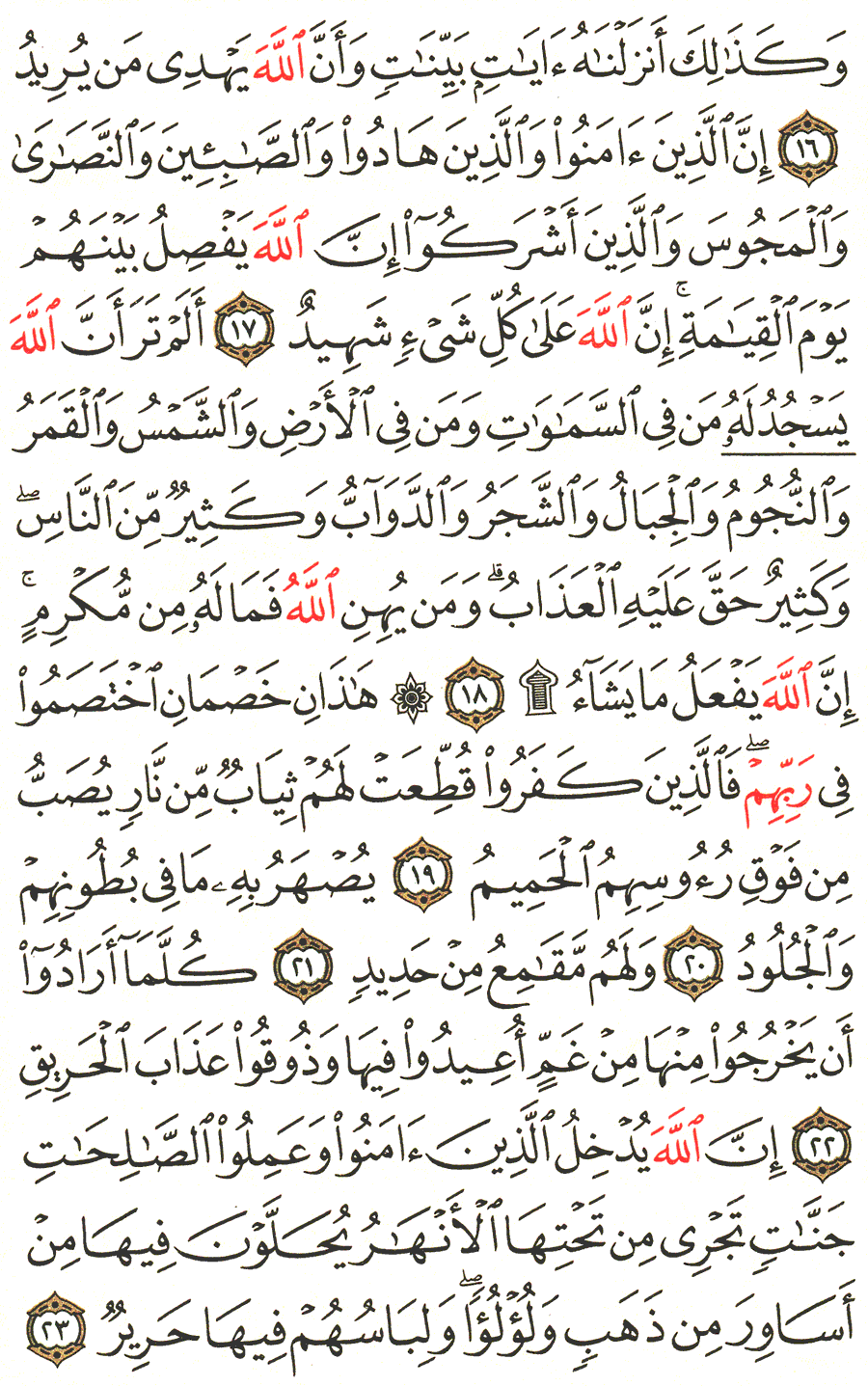

سورة الحج | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 334 من المصحف

16- "وكذلك أنزلناه آيات بينات" أي مثل ذلك الإنزال البديع أنزلناه آيات واضحات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها "وأن الله يهدي من يريد" هدايته ابتداء أو زيادة فيها لمن كان مهدياً من قبل. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "ثاني عطفه" قال: لاوي عنقه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس والسدي وابن زيد وابن جريج أنه المعرض. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله: "ثاني عطفه" قال: أنزلت في النضر بن الحارث. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : هو رجل من بني عبد الدار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "ومن الناس من يعبد الله على حرف" قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً وأنتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه بسند صحيح قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً وأنتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه بسند صحيح قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم، فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خير، فأنزل الله "ومن الناس من يعبد الله على حرف". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً نحوه، وفي إسناده العوفي. وأخرج ابن مردويه أيضاً من طريقه أيضاً عن أبي سعيد قال: "أسلم رجل من اليهود فذهب بصره ماله وولده فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني أقلني، قال: إن الإسلام لا يقال، فقال: لم أصب من ديني هذا خيراً ذهب بصري ومالي ومات ولدي، فقال: يا يهودي الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة، فنزلت "ومن الناس من يعبد الله على حرف"". وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "من كان يظن أن لن ينصره الله" قال: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً في الدنيا والآخرة "فليمدد بسبب" قال: فليربط بحبل "إلى السماء" قال: إلى سماء بيته السقف "ثم ليقطع" قال: ثم ليختنق به حتى يموت. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه قال " من كان يظن أن لن ينصره الله " يقول: أن لن يرزقه الله "فليمدد بسبب إلى السماء" فليأخذ حبلاً فليربطه في سماء بيته فليختنق به "فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ" قال: فلينظر هل ينفعه ذلك أو يأتيه برزق.

قوله: 17- "إن الذين آمنوا" أي بالله ورسوله، أو بما ذكر من الآيات البينات "والذين هادوا" هم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى "والصابئين" قوم يعبدون النجوم، وقيل هم من جنس النصارى وليس ذلك بصحيح بل هم فرقة معروفة لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء "والنصارى" هم المنتسبون إلى ملة عيسى "والمجوس" هم الذين يعبدون النار، ويقولون إن العالم أصلين: النور والظلمة. وقيل هم يعبدون الشمس والقمر، وقيل هم يستعملون النجاسات، وقيل هم قوم من النصارى اعتزلوهم ولبسوا المسوح، وقيل إنهم أخذوا بعض دين اليهود وبعض دين النصارى "والذين أشركوا" الذين يعبدون الأصنام، وقد مضى تحقيق هذا في البقرة، ولكنه سبحانه قدم هنالك النصارى على الصابئين، وأخرهم عنهم هنا. فقيل وجه تقديم النصارى هنالك أنهم أهل كتاب دون الصابئين، ووجه تقديم الصابئين هنا أن زمنهم على زمن النصارى، وجملة "إن الله يفصل بينهم يوم القيامة" في محل رفع على أنها خبر لإن المتقدمة، ومعنى الفصل أنه سبحانه يقضي بينهم فيدخل المؤمنين منهم الجنة والكافرين منهم النار. وقيل الفصل هو أن يميز المحق من المبطل بعلامة يعرف بها كل واحد منهما، وجملة "إن الله على كل شيء شهيد" تعليل لما قبلها: أي أنه سبحانه على كل شيء من أفعال خلقه وأقوالهم شهيد لا يعزب عنه شيء منها. وأنكر الفراء أن تكون جملة "إن الله يفصل بينهم" خبراً لإن المتقدمة. وقال لا يجوز في الكلام: إن زيداً إن أخاه منطلق، ورد الزجاج ما قاله الفراء، وأنكره وأنكر ما جعله مماثلاً للآية، ولا شك في جواز قولك: إن زيداً الخير عنده، وإن زيداً إنه منطلق، ونحو ذلك.

18- "ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض" الرؤية هنا هي القلبية لا البصرية: أي ألم تعلم، والخطاب لكل من يصلح له، وهو من تتأتى منه الرؤية، والمراد بالسجود هنا هو الانقياد الكامل، لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، سواء جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء، أو عامة لهم ولغيرهم، ولهذا عطف "الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب" على من، فإن ذلك يفيد أن السجود هو الانقياد لا الطاعة الخاصة بالعقلاء، وإنما أفرد هذه الأمور بالذكر مع كونها داخلة تحت من، على تقدير جعلها عامة لكون قيام السجود بها مستبعداً في العادة، وارتفاع "كثير من الناس" بفعل مضمر يدل عليه المذكور: أي ويسجد له كثير من الناس. وقيل مرتفع على الابتداء وخبره محذوف وتقديره: وكثير من الناس يستحق الثواب، والأول أظهر. وإنما لم يرتفع بالعطف على من، لأن سجود هؤلاء الكثير من الناس هو سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، والمراد بالسجود المتقدم هو الانقياد، فلو ارتفع بالعطف على من لكان في ذلك جمع بين معنيين مختلفين في لفظ واحد. وأنت خبير بأنه لا ملجئ. إلى هذا بعد حمل السجود على الانقياد، ولا شك أنه يصح أن يراد من سجود كثير من الناس هو انقيادهم لا نفس السجود الخاص، فارتفاعه على العطف لا بأس به، وإن أبى ذلك صاحب الكشاف ومتابعوه، وأما قوله: "وكثير حق عليه العذاب" فقال الكسائي والفراء: إنه مرتفع بالابتداء وخبره ما بعده. وقيل هو معطوف على كثير الأول ويكون المعنى: وكثير من الناس يسجد منهم يأبى ذلك. وقيل المعنى: وكثير من الناس في الجنة، وكثير حق عليه العذاب، هكذا حكاه ابن الأنباري "ومن يهن الله فما له من مكرم" أي من أهانته الله بأن جعله كافراً شقياً، فما له من مكرم يكرمه فيصير سعيداً عزيزاً. وحكى الأخفش والكسائي والفراء أن المعنى: "ومن يهن الله فما له من مكرم": أي إكرام "إن الله يفعل ما يشاء" من الأشياء التي من جملتها ما تقدم ذكره من الشقاوة والسعادة والإكرام والإهانة.

19- "هذان خصمان" الخصمان أحدهما أنجس الفرق اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا، والخصم الآخر المسلمون، فهما فريقان مختصمان. قاله الفراء وغيره. وقيل المراد بالخصمين الجنة والنار. قالت الجنة: خلقني لرحمته، وقالت النار: خلقني لعقوبته. وقيل المراد بالخصمين هم الذين برزوا يوم بدر، فمن المؤمنين حمزة وعلي وعبيدة، ومن الكافرين عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. وقد كان أبو ذر رضي الله عنه يقسم أن هذه الآية نزلت في هؤلاء المتبارزين كما ثبت عنه في الصحيح، وقال بمثل هذا جماعة من الصحابة، وهم أعرف من غيرهم بأسباب النزول. وقد ثبت في الصحيح أيضاً هذا جماعة من الصحابة، وهم أعرف من غيرهم بأسباب النزول. وقد ثبت في الصحيح أيضاً عن علي أنه قال: فينا نزلت هذه الآية. وقرأ ابن كثير "هذان" بتشديد النون، وقال سبحانه: "اختصموا" ولم يقل اختصما. قال الفراء: لأنهم جمع، ولو قال اختصما لجاز، ومعنى "في ربهم" في شأن ربهم: أي في دينه، أو في ذاته، أو في صفاته، أو في شريعته لعباده، أو في جميع ذلك. ثم فصل سبحانه ما أجمله في قوله: "يفصل بينهم" فقال: "فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار" قال الأزهري: أي سويت وجعلت لبوساً لهم، شبهت النار بالثياب لأنها مشتملة عليهم كاشتمال الثياب، وعبر بالماضي عن المستقبل تنبيهاً على تحقق وقوعه. وقيل إن هذه الثياب من نحاس قد أذيب فصار كالنار، وهي السرابيل المذكورة في آية أخرى. وقيل المعنى في الآية: أحاطت النار بهم، وقرئ قطعت بالتخفيف ثم قال سبحانه: "يصب من فوق رؤوسهم الحميم" والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم، والجملة مستأنفة أو هي خبر ثان للموصول.

20- "يصهر به ما في بطونهم" الصهر الإذابة، والصهارة ما ذاب منه، يقال صهرت الشيء فانصهر: أي أذبته فذاب فهو صهير، والمعنى: أنه يذاب بذلك الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء "والجلود" معطوفة على ما: أي ويصهر به الجلود، والجملة في محل نصب على الحال، وقيل إن الجلود لا تذاب، بل تحرق، فيقدر فعل يناسب ذلك، ويقال وتحرق به الجلود كما في قول الشاعر: علفتها تبناً وماءً بارداً أي وسقيتها ماء، ولا يخفى أنه لا ملجئ لهذا، فإن الحميم إذا كان يذيب ما في البطون فإذابته للجلد الظاهر بالأولى.

21- "ولهم مقامع من حديد" المقامع جمع مقمعة ومقمع قمعته ضربته بالمقمعة، وهي قطعة من حديد. والمعنى: لهم مقامع من حديد يضربون بها: أي للكفرة، وسميت المقامع مقامع لأنها تقمع المضروب: أي تذلله. قال ابن السكيت: أقمعت الرجل عني إقماعاً: إذا طلع عليك فرددته عنك.

22- "كلما أرادوا أن يخرجوا منها" أي من النار "أعيدوا فيها" أي في النار بالضرب بالمقامع، و"من غم" بدل من الضمير في منها بإعادة الجار أو مفعول له: أي لأجل غم شديد من غموم النار "وذوقوا عذاب الحريق" هو بتقدير القول: أي أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق: أي العذاب المحرق، وأصل الحريق الاسم من الاحتراق، تحرق الشيء بالنار واحترق حرقة واحتراقاً، والذوق مماسة يحصل معها إدراك الطعم، وهو هنا توسع، والمراد به إدراك الألم. قال الزجاج: وهذا لأحد الخصمين. وقال في الخصم الآخر وهم المؤمنون.

23- "إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار" فبين سبحانه حال المؤمنين بعد بيانه لحال الكافرين. ثم بين الله سبحانه بعض ما أعده لهم من النعيم بعد دخولهم الجنة فقال: "يحلون فيها" قرأ الجمهور "يحلون" بالتشديد والبناء للمفعول، وقرئ مخففاً: أي يحليهم الله أو الملائكة بأمره. ومن في قوله: "من أساور" للتبعيض: أي يحلون بعض أساور، أو للبيان، أو زائدة، ومن في "من ذهب" للبيان، والأساور جمع أسورة والأسورة جمع سوار، وفي السوار لغتان: كسر السين وضمها، وفيه لغة ثالثة، وهي أسوار. قرأ نافع وابن كثير وعاصم وشيبة "ولؤلؤاً" بالنصب عطف على محر أساور: أي ويحلون لؤلؤاً، أو بفعل مقدر بنصبه، وهكذا قرأ بالنصب يعقوب والجحدري وعيسى بن عمر، وهذه القراءة هي الموافقة لرسم المصحف فإن هذا الحرف مكتوب فيه بالألف، وقرأ الباقون بالجر عطفاً على أساور: أي يحلون من أساور ومن لؤلؤ، ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت كما أن فيها أساور من ذهب "ولباسهم فيها حرير" أي جميع ما يلبسونه حرير كما تفيده هذه الإضافة، ويجوز أن يراد أن هذا النوع من الملبوس الذي كان محرماً عليهم في الدنيا حلال لهم في الآخرة، وأنه من جملة ما يلبسونه فيها، ففيها ما تشتهيه الأنفس، وكل واحد منهم يعطى ما تشتهيه نفسه وينال ما يريده.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 334

33316- "وكذلك أنزلناه آيات بينات" أي مثل ذلك الإنزال البديع أنزلناه آيات واضحات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها "وأن الله يهدي من يريد" هدايته ابتداء أو زيادة فيها لمن كان مهدياً من قبل. وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "ثاني عطفه" قال: لاوي عنقه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس والسدي وابن زيد وابن جريج أنه المعرض. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله: "ثاني عطفه" قال: أنزلت في النضر بن الحارث. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : هو رجل من بني عبد الدار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "ومن الناس من يعبد الله على حرف" قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً وأنتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه بسند صحيح قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً وأنتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه بسند صحيح قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم، فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا: إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدب وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما في ديننا هذا خير، فأنزل الله "ومن الناس من يعبد الله على حرف". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً نحوه، وفي إسناده العوفي. وأخرج ابن مردويه أيضاً من طريقه أيضاً عن أبي سعيد قال: "أسلم رجل من اليهود فذهب بصره ماله وولده فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني أقلني، قال: إن الإسلام لا يقال، فقال: لم أصب من ديني هذا خيراً ذهب بصري ومالي ومات ولدي، فقال: يا يهودي الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة، فنزلت "ومن الناس من يعبد الله على حرف"". وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "من كان يظن أن لن ينصره الله" قال: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً في الدنيا والآخرة "فليمدد بسبب" قال: فليربط بحبل "إلى السماء" قال: إلى سماء بيته السقف "ثم ليقطع" قال: ثم ليختنق به حتى يموت. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه قال " من كان يظن أن لن ينصره الله " يقول: أن لن يرزقه الله "فليمدد بسبب إلى السماء" فليأخذ حبلاً فليربطه في سماء بيته فليختنق به "فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ" قال: فلينظر هل ينفعه ذلك أو يأتيه برزق.

قوله: 17- "إن الذين آمنوا" أي بالله ورسوله، أو بما ذكر من الآيات البينات "والذين هادوا" هم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى "والصابئين" قوم يعبدون النجوم، وقيل هم من جنس النصارى وليس ذلك بصحيح بل هم فرقة معروفة لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء "والنصارى" هم المنتسبون إلى ملة عيسى "والمجوس" هم الذين يعبدون النار، ويقولون إن العالم أصلين: النور والظلمة. وقيل هم يعبدون الشمس والقمر، وقيل هم يستعملون النجاسات، وقيل هم قوم من النصارى اعتزلوهم ولبسوا المسوح، وقيل إنهم أخذوا بعض دين اليهود وبعض دين النصارى "والذين أشركوا" الذين يعبدون الأصنام، وقد مضى تحقيق هذا في البقرة، ولكنه سبحانه قدم هنالك النصارى على الصابئين، وأخرهم عنهم هنا. فقيل وجه تقديم النصارى هنالك أنهم أهل كتاب دون الصابئين، ووجه تقديم الصابئين هنا أن زمنهم على زمن النصارى، وجملة "إن الله يفصل بينهم يوم القيامة" في محل رفع على أنها خبر لإن المتقدمة، ومعنى الفصل أنه سبحانه يقضي بينهم فيدخل المؤمنين منهم الجنة والكافرين منهم النار. وقيل الفصل هو أن يميز المحق من المبطل بعلامة يعرف بها كل واحد منهما، وجملة "إن الله على كل شيء شهيد" تعليل لما قبلها: أي أنه سبحانه على كل شيء من أفعال خلقه وأقوالهم شهيد لا يعزب عنه شيء منها. وأنكر الفراء أن تكون جملة "إن الله يفصل بينهم" خبراً لإن المتقدمة. وقال لا يجوز في الكلام: إن زيداً إن أخاه منطلق، ورد الزجاج ما قاله الفراء، وأنكره وأنكر ما جعله مماثلاً للآية، ولا شك في جواز قولك: إن زيداً الخير عنده، وإن زيداً إنه منطلق، ونحو ذلك.

18- "ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض" الرؤية هنا هي القلبية لا البصرية: أي ألم تعلم، والخطاب لكل من يصلح له، وهو من تتأتى منه الرؤية، والمراد بالسجود هنا هو الانقياد الكامل، لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، سواء جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء، أو عامة لهم ولغيرهم، ولهذا عطف "الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب" على من، فإن ذلك يفيد أن السجود هو الانقياد لا الطاعة الخاصة بالعقلاء، وإنما أفرد هذه الأمور بالذكر مع كونها داخلة تحت من، على تقدير جعلها عامة لكون قيام السجود بها مستبعداً في العادة، وارتفاع "كثير من الناس" بفعل مضمر يدل عليه المذكور: أي ويسجد له كثير من الناس. وقيل مرتفع على الابتداء وخبره محذوف وتقديره: وكثير من الناس يستحق الثواب، والأول أظهر. وإنما لم يرتفع بالعطف على من، لأن سجود هؤلاء الكثير من الناس هو سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، والمراد بالسجود المتقدم هو الانقياد، فلو ارتفع بالعطف على من لكان في ذلك جمع بين معنيين مختلفين في لفظ واحد. وأنت خبير بأنه لا ملجئ. إلى هذا بعد حمل السجود على الانقياد، ولا شك أنه يصح أن يراد من سجود كثير من الناس هو انقيادهم لا نفس السجود الخاص، فارتفاعه على العطف لا بأس به، وإن أبى ذلك صاحب الكشاف ومتابعوه، وأما قوله: "وكثير حق عليه العذاب" فقال الكسائي والفراء: إنه مرتفع بالابتداء وخبره ما بعده. وقيل هو معطوف على كثير الأول ويكون المعنى: وكثير من الناس يسجد منهم يأبى ذلك. وقيل المعنى: وكثير من الناس في الجنة، وكثير حق عليه العذاب، هكذا حكاه ابن الأنباري "ومن يهن الله فما له من مكرم" أي من أهانته الله بأن جعله كافراً شقياً، فما له من مكرم يكرمه فيصير سعيداً عزيزاً. وحكى الأخفش والكسائي والفراء أن المعنى: "ومن يهن الله فما له من مكرم": أي إكرام "إن الله يفعل ما يشاء" من الأشياء التي من جملتها ما تقدم ذكره من الشقاوة والسعادة والإكرام والإهانة.

19- "هذان خصمان" الخصمان أحدهما أنجس الفرق اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا، والخصم الآخر المسلمون، فهما فريقان مختصمان. قاله الفراء وغيره. وقيل المراد بالخصمين الجنة والنار. قالت الجنة: خلقني لرحمته، وقالت النار: خلقني لعقوبته. وقيل المراد بالخصمين هم الذين برزوا يوم بدر، فمن المؤمنين حمزة وعلي وعبيدة، ومن الكافرين عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. وقد كان أبو ذر رضي الله عنه يقسم أن هذه الآية نزلت في هؤلاء المتبارزين كما ثبت عنه في الصحيح، وقال بمثل هذا جماعة من الصحابة، وهم أعرف من غيرهم بأسباب النزول. وقد ثبت في الصحيح أيضاً هذا جماعة من الصحابة، وهم أعرف من غيرهم بأسباب النزول. وقد ثبت في الصحيح أيضاً عن علي أنه قال: فينا نزلت هذه الآية. وقرأ ابن كثير "هذان" بتشديد النون، وقال سبحانه: "اختصموا" ولم يقل اختصما. قال الفراء: لأنهم جمع، ولو قال اختصما لجاز، ومعنى "في ربهم" في شأن ربهم: أي في دينه، أو في ذاته، أو في صفاته، أو في شريعته لعباده، أو في جميع ذلك. ثم فصل سبحانه ما أجمله في قوله: "يفصل بينهم" فقال: "فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار" قال الأزهري: أي سويت وجعلت لبوساً لهم، شبهت النار بالثياب لأنها مشتملة عليهم كاشتمال الثياب، وعبر بالماضي عن المستقبل تنبيهاً على تحقق وقوعه. وقيل إن هذه الثياب من نحاس قد أذيب فصار كالنار، وهي السرابيل المذكورة في آية أخرى. وقيل المعنى في الآية: أحاطت النار بهم، وقرئ قطعت بالتخفيف ثم قال سبحانه: "يصب من فوق رؤوسهم الحميم" والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم، والجملة مستأنفة أو هي خبر ثان للموصول.

20- "يصهر به ما في بطونهم" الصهر الإذابة، والصهارة ما ذاب منه، يقال صهرت الشيء فانصهر: أي أذبته فذاب فهو صهير، والمعنى: أنه يذاب بذلك الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء "والجلود" معطوفة على ما: أي ويصهر به الجلود، والجملة في محل نصب على الحال، وقيل إن الجلود لا تذاب، بل تحرق، فيقدر فعل يناسب ذلك، ويقال وتحرق به الجلود كما في قول الشاعر: علفتها تبناً وماءً بارداً أي وسقيتها ماء، ولا يخفى أنه لا ملجئ لهذا، فإن الحميم إذا كان يذيب ما في البطون فإذابته للجلد الظاهر بالأولى.

21- "ولهم مقامع من حديد" المقامع جمع مقمعة ومقمع قمعته ضربته بالمقمعة، وهي قطعة من حديد. والمعنى: لهم مقامع من حديد يضربون بها: أي للكفرة، وسميت المقامع مقامع لأنها تقمع المضروب: أي تذلله. قال ابن السكيت: أقمعت الرجل عني إقماعاً: إذا طلع عليك فرددته عنك.

22- "كلما أرادوا أن يخرجوا منها" أي من النار "أعيدوا فيها" أي في النار بالضرب بالمقامع، و"من غم" بدل من الضمير في منها بإعادة الجار أو مفعول له: أي لأجل غم شديد من غموم النار "وذوقوا عذاب الحريق" هو بتقدير القول: أي أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق: أي العذاب المحرق، وأصل الحريق الاسم من الاحتراق، تحرق الشيء بالنار واحترق حرقة واحتراقاً، والذوق مماسة يحصل معها إدراك الطعم، وهو هنا توسع، والمراد به إدراك الألم. قال الزجاج: وهذا لأحد الخصمين. وقال في الخصم الآخر وهم المؤمنون.

23- "إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار" فبين سبحانه حال المؤمنين بعد بيانه لحال الكافرين. ثم بين الله سبحانه بعض ما أعده لهم من النعيم بعد دخولهم الجنة فقال: "يحلون فيها" قرأ الجمهور "يحلون" بالتشديد والبناء للمفعول، وقرئ مخففاً: أي يحليهم الله أو الملائكة بأمره. ومن في قوله: "من أساور" للتبعيض: أي يحلون بعض أساور، أو للبيان، أو زائدة، ومن في "من ذهب" للبيان، والأساور جمع أسورة والأسورة جمع سوار، وفي السوار لغتان: كسر السين وضمها، وفيه لغة ثالثة، وهي أسوار. قرأ نافع وابن كثير وعاصم وشيبة "ولؤلؤاً" بالنصب عطف على محر أساور: أي ويحلون لؤلؤاً، أو بفعل مقدر بنصبه، وهكذا قرأ بالنصب يعقوب والجحدري وعيسى بن عمر، وهذه القراءة هي الموافقة لرسم المصحف فإن هذا الحرف مكتوب فيه بالألف، وقرأ الباقون بالجر عطفاً على أساور: أي يحلون من أساور ومن لؤلؤ، ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت كما أن فيها أساور من ذهب "ولباسهم فيها حرير" أي جميع ما يلبسونه حرير كما تفيده هذه الإضافة، ويجوز أن يراد أن هذا النوع من الملبوس الذي كان محرماً عليهم في الدنيا حلال لهم في الآخرة، وأنه من جملة ما يلبسونه فيها، ففيها ما تشتهيه الأنفس، وكل واحد منهم يعطى ما تشتهيه نفسه وينال ما يريده.

الصفحة رقم 334 من المصحف تحميل و استماع mp3