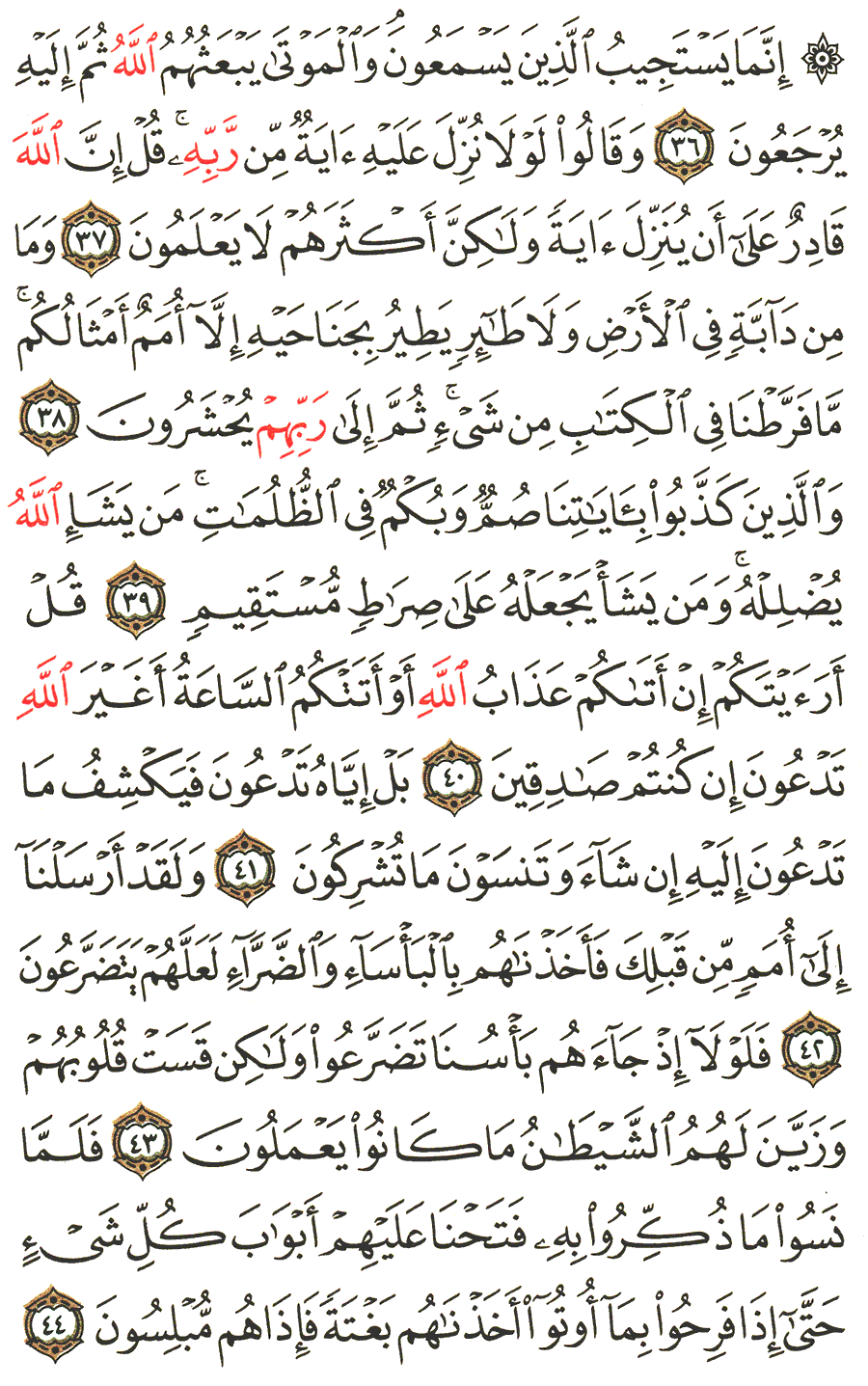

سورة الأنعام | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 132 من المصحف

36- "إنما يستجيب الذين يسمعون" أي إنما يستجيب لك إلى ما تدعو إليه الذين يسمعون سماع تفهم بما تقتضيه العقول وتوجبه الأفهام وهؤلاء ليسوا كذلك، بل هم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ولا يعقلون لما جعلنا على قلوبهم من الأكنة وفي آذانهم من الوقر، ولهذا قال: "والموتى يبعثهم الله" شبههم بالأموات بجامع أنهم جميعاً لا يفهمون الصواب ولا يعقلون الحق: أي أن هؤلاء لا يلجئهم الله إلى الإيمان وإن كان قادراً على ذلك كما يقدر على بعثة الموتى للحساب "ثم إليه يرجعون" إلى الجزاء فيجازي كلاً بما يليق به كما تقتضيه حكمته البالغة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "قالوا يا حسرتنا" قال: الحسرة الندامة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والخطيب بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "يا حسرتنا" قال: الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم من الجنة، فتلك الحسرة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "ألا ساء ما يزرون" قال: ما يعلمون. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "لعب ولهو" قال: كل لعب: لهو. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والضياء في المختارة عن علي بن أبي طالب قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله "فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون". وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي يزيد المدني أن أبا جهل قال: والله إني لأعلم أنه صادق، ولكن متى كنا تبعاً لبني عبد مناف؟. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن أبي ميسرة نحو رواية علي بن أبي طالب. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون" قال: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: "ولقد كذبت رسل من قبلك" قال: يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال: "فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض" والنفق: السرب، فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو تجعل لهم سلماً في السماء فتصعد عليه "فتأتيهم بآية" أفضل مما أتيناهم به فافعل "ولو شاء الله لجمعهم على الهدى" يقول سبحانه: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: "نفقاً في الأرض" قال: سرباً "أو سلماً في السماء" قال: يعني الدرج. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: "إنما يستجيب الذين يسمعون" قال: المؤمنون "والموتى" قال: الكفار. وأخرج هؤلاء عن مجاهد مثله.

هذا كان منهم تعنتاً ومكابرة حيث لم يقتدوا بما قد أنزله الله على رسوله من الآيات البينات التي من جملتها القرآن، وقد علموا أنهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله، ومرادهم بالآية هنا هي التي تضطرهم إلى الإيمان كنزول الملائكة بمرأى منهم ومسمع، أو نتق الجبل كما وقع لبني إسرائيل، فأمره الله سبحانه أن يجيبهم بأن الله قادر على أن ينزل على رسوله آية تضطرهم إلى الإيمان، ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان، وأيضاً لو نزل آية كما طلبوا لم يمهلهم بعد نزولها بل سيعاجلهم بالعقوبة إذا لم يؤمنوا. قال الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى، يعني جمع إلجاء "ولكن أكثرهم لا يعلمون" أن الله قادر على ذلك، وأنه تركه لحكمة بالغة لا تبلغها عقولهم.

قوله: 38- "وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم" الدابة من دب يدب فهو داب: إذا مشى مشياً فيه تقارب خطو. وقد تقدم بيان ذلك في البقرة "ولا طائر" معطوف على "دابة" مجرور في قراءة الجمهور. وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق "ولا طائر" بالرفع عطفاً على موضع من دابة على تقدير زيادة من، و "بجناحيه" لدفع الإبهام، لأن العرب تستعمل الطيران لغير الطير كقولهم: طرفي حاجتي: أي أسرع، وقيل إن اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران، ومع عدم الاعتدال يميل، فأعلمنا سبحانه أن الطيران بالجناحين، وقيل ذكر الجناحين للتأكيد كضرب بيده وأبصر بعينيه ونحو ذلك. والجناح: أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء، وأصله الميل إلى ناحية من النواحي. والمعنى: ما من دابة من الدواب التي تدب في أي مكان من أمكنة الأرض ولا طائر يطير في أي ناحية من نواحيها "إلا أمم أمثالكم" أي جماعات مثلكم خلقهم الله كما خلقكم، ورزقهم كما رزقكم داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شيء، وقيل: " أمثالها " في ذكر الله والدلالة عليه، وقيل: " أمثالها " في كونهم محشورين، روي ذلك عن أبي هريرة. وقال سفيان بن عيينة: أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس شبه منه، فمنهم من يعدو كالأسد، ومنهم من يشره كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو كالطاوس، وقيل: "أمثالكم" في أن لها أسماء تعرف بها. وقال الزجاج: "أمثالكم" في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص. والأولى أن تحمل المماثلة على كل ما يمكن وجود شبه فيه كائناً ما كان. قوله: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" أي ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من شيء. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث، وقيل إن المراد به القرآن: أي ما تركنا في القرآن من شيء من أمر الدين إما تفصيلاً أو إجمالاً، ومثله قوله تعالى: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء"، وقال: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"، ومن جملة ما أجمله في الكتاب العزيز قوله: "ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" فأمر في هذه الآية باتباع ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل حكم سنه الرسول لأمته قد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز، بهذه الآية وبنحو قوله تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني" وبقوله: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، ومن في "من شيء" مزيدة للاستغراق. قوله: "ثم إلى ربهم يحشرون" يعني الأمم المذكورة، وفيه دلالة على أنها تحشر كما يحشر بنو آدم، وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء، ومنهم أبو ذر وأبو هريرة والحسن وغيرهم. وذهب ابن عباس إلى أن حشرها موتها، وبه قال الضحاك. والأول أرجح للآية، ولما صح في السنة المطهرة من أنه يقاد يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ولقول الله تعالى: "وإذا الوحوش حشرت"، وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المراد بالحشر المذكور في الآية حشر الكفار، وما تخلل كلام معترض. قالوا: وأما الحديث فالمقصود به التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص. واستدلوا أيضاً بأن في هذا الحديث خارج الصحيح عن بعض الرواة زيادة، ولفظه: "حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، وللحجر لم ركب على الحجر؟ والعود لم خدش العود؟" قالوا: والجمادات لا يعقل خطابها ولا ثوابها ولا عقابها.

قوله: 39- "والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم" أي لا يسمعون بأسماعهم ولا ينطقون بألسنتهم، نزلهم منزلة من لا يسمع ولا ينطق لعدم قبولهم لما ينبغي قبوله من الحجج الواضحة والدلائل الصحيحة. وقال أبو علي: يجوز أن يكون صممهم وبكمهم في الآخرة. قوله: "في الظلمات" أي في ظلمات الكفر والجهل والحيرة لا يهتدون لشيء مما فيه صلاحهم. والمعنى: كائنين في الظلمات التي تمنع من إبصار المبصرات وضموا إلى الصمم والبكم عدم الانتفاع بالأبصار لتراكم الظلمة عليهم، فكانت حواسهم كالمسلوبة التي لا ينتفع بها بحال وقد تقدم في البقرة تحقيق المقام بما يغني عن الإعادة، ثم بين سبحانه أن الأمر بيده ما شاء يفعل، من شاء تعالى أن يضله أضله، ومن شاء أن يهديه جعله على صراط مستقيم لا يذهب به إلى غير الحق، ولا يمشي فيه إلا إلى صوب الاستقامة. وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في قوله: "إلا أمم أمثالكم" قال: أصنافاً مصنفة تعرف بأسمائها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي: قال: خلق أمثالكم. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج في الآية قال: الذرة فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس "ما فرطنا في الكتاب من شيء" يعني ما تركنا شيئاً إلا وقد كتبناه في أم الكتاب. وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "ثم إلى ربهم يحشرون" قال: موت البهائم حشرها، وفي لفظ قال: يعني بالحشر الموت. وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: "ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة، ثم يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن، ثم يقال لها: كوني تراباً، فعند ذلك يقول الكافر: "يا ليتني كنت تراباً" وإن شئتم فاقرأوا "وما من دابة في الأرض" الآية". وأخرج ابن جرير عن أبي ذر قال: انتطحت شاتان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: "يا أبا ذر أتدري فيم انتطحتا؟ قلت: لا، قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما". قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علماً. وأخرجه أيضاً أحمد، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء".

قوله: 40- "أرأيتكم" الكاف والميم عند البصريين للخطاب ولا حظ لهما في الإعراب، وهو اختيار الزجاج. وقال الكسائي والفراء وغيرهما: إن الكاف والميم في محل نصب بوقوع الرؤية عليهما. والمعنى: أرأيتم أنفسكم. قال الكشاف مرجحاً للمذهب الأول: إنه لا محل للضمير الثاني، يعني الكاف من الإعراب، لأنك تقول: أرأيتك زيداً ما شأنه، فلو جعلت للكاف محلاً لكنت كأنك تقول: أرأيت نفسك زيداً ما شأنه وهو خلف من القول انتهى. والمعنى: أخبروني "إن أتاكم عذاب الله" كما أتى غيركم من الأمم "أو أتتكم الساعة" أي القيامة "أغير الله تدعون" هذا على طريقة التبكيت والتوبيخ: أي أتدعون غير الله في هذه الحالة من الأصنام التي تعبدونها أم تدعون الله سبحانه، وقوله: "إن كنتم صادقين" تأكيد لذلك التوبيخ: أي أغير الله من الأصنام تدعون إن كنتم صادقين أن أصنامكم تضر وتنفع وأنها آلهة كما تزعمون.

قوله: 41- "بل إياه تدعون" معطوف على منفي مقدر أي لا تدعون غيره بل إياه تخصون بالدعاء "فيكشف ما تدعون إليه" أي فيكشف عنكم ما تدعونه إلى كشفه إن شاء أن يكشفه عنكم لا إذا لم يشأ ذلك. قوله: "وتنسون ما تشركون" أي وتنسون عند أن يأتيكم العذاب ما تشركون به تعالى: أي ما تجعلونه شريكاً له من الأصنام ونحوها فلا تدعونها، ولا ترجون كشف ما بكم منها، بل تعرضون عنها إعراض الناس. وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى: وتتركون ما تشركون.

قوله: 42- "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك" كلام مبتدأ مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم: أي ولقد أرسلنا إلى أمم كائنة من قبلك رسلاً فكذبوهم "فأخذناهم بالبأساء والضراء" أي البؤس والضر وقيل: البأساء المصائب في الأموال، والضراء المصائب في الأبدان، وبه قال الأكثر: "لعلهم يتضرعون" أي يدعون الله بضراعة، مأخوذ من الضراعة وهي الذل، يقال: ضرع فهو ضارع، ومنه قول الشاعر: لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح

قوله: 43- "فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا" أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنهم لم يتضرعوا، وهذا عتاب لهم على ترك الدعاء في كل الأحوال حتى عند نزول العذاب بهم لشدة تمردهم وغلوهم في الكفر، ويجوز أن يكون المعنى أنهم تضرعوا عند أن نزل بهم العذاب، وذلك تضرع ضروري لم يصدر عن إخلاص فهو غير نافع لصاحبه، والأول أولى كما يدل عليه "ولكن قست قلوبهم" أي صلبت وغلظت "وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون" أي أغواهم بالتصميم على الكفر والاستمرار على المعاصي.

قوله: 44- "فلما نسوا ما ذكروا به" أي تركوا ما ذكروا به، أو أعرضوا عما ذكروا به، لأن النسيان لو كان على حقيقته لم يؤاخذوا به، إذ ليس هو من فعلهم، وبه قال ابن عباس وابن جريج وأبو علي الفارسي. والمعنى: أنهم لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من البأساء والضراء وأعرضوا عن ذلك "فتحنا عليهم أبواب كل شيء" أي لما نسوا ما ذكروا به استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم "حتى إذا فرحوا بما أوتوا" من الخير على أنواعه فرح بطر وأشر وأعجبوا بذلك وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون كفرهم الذي هم عليه حقاً وصواباً: "أخذناهم بغتة" أي فجأة وهم غير مترقبين لذلك والبغتة: الأخذ على غرة من غير تقدمة أمارة، وهي مصدر في موضع الحال لا يقاس عليها عند سيبويه. قوله: "فإذا هم مبلسون" المبلس: الحزين الآيس من الخير لشدة ما نزل به من سوء الحال، ومن ذلك اشتق اسم إبليس، يقال: أبلس الرجل إذا سكت، وأبلست الناقة إذا لم ترع. قال العجاج: صاح هل تعرف رسماً مكرساً قال نعم أعرفه وأبلســـا أي تحير لهول ما رأى، والمعنى: فإذا هم محزونون متحيرون آيسون من الفرح.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 132

13136- "إنما يستجيب الذين يسمعون" أي إنما يستجيب لك إلى ما تدعو إليه الذين يسمعون سماع تفهم بما تقتضيه العقول وتوجبه الأفهام وهؤلاء ليسوا كذلك، بل هم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون ولا يعقلون لما جعلنا على قلوبهم من الأكنة وفي آذانهم من الوقر، ولهذا قال: "والموتى يبعثهم الله" شبههم بالأموات بجامع أنهم جميعاً لا يفهمون الصواب ولا يعقلون الحق: أي أن هؤلاء لا يلجئهم الله إلى الإيمان وإن كان قادراً على ذلك كما يقدر على بعثة الموتى للحساب "ثم إليه يرجعون" إلى الجزاء فيجازي كلاً بما يليق به كما تقتضيه حكمته البالغة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "قالوا يا حسرتنا" قال: الحسرة الندامة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والخطيب بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "يا حسرتنا" قال: الحسرة أن يرى أهل النار منازلهم من الجنة، فتلك الحسرة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "ألا ساء ما يزرون" قال: ما يعلمون. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "لعب ولهو" قال: كل لعب: لهو. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والضياء في المختارة عن علي بن أبي طالب قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله "فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون". وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي يزيد المدني أن أبا جهل قال: والله إني لأعلم أنه صادق، ولكن متى كنا تبعاً لبني عبد مناف؟. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن أبي ميسرة نحو رواية علي بن أبي طالب. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون" قال: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: "ولقد كذبت رسل من قبلك" قال: يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال: "فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض" والنفق: السرب، فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو تجعل لهم سلماً في السماء فتصعد عليه "فتأتيهم بآية" أفضل مما أتيناهم به فافعل "ولو شاء الله لجمعهم على الهدى" يقول سبحانه: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: "نفقاً في الأرض" قال: سرباً "أو سلماً في السماء" قال: يعني الدرج. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: "إنما يستجيب الذين يسمعون" قال: المؤمنون "والموتى" قال: الكفار. وأخرج هؤلاء عن مجاهد مثله.

هذا كان منهم تعنتاً ومكابرة حيث لم يقتدوا بما قد أنزله الله على رسوله من الآيات البينات التي من جملتها القرآن، وقد علموا أنهم قد عجزوا عن أن يأتوا بسورة مثله، ومرادهم بالآية هنا هي التي تضطرهم إلى الإيمان كنزول الملائكة بمرأى منهم ومسمع، أو نتق الجبل كما وقع لبني إسرائيل، فأمره الله سبحانه أن يجيبهم بأن الله قادر على أن ينزل على رسوله آية تضطرهم إلى الإيمان، ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء والامتحان، وأيضاً لو نزل آية كما طلبوا لم يمهلهم بعد نزولها بل سيعاجلهم بالعقوبة إذا لم يؤمنوا. قال الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على الهدى، يعني جمع إلجاء "ولكن أكثرهم لا يعلمون" أن الله قادر على ذلك، وأنه تركه لحكمة بالغة لا تبلغها عقولهم.

قوله: 38- "وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم" الدابة من دب يدب فهو داب: إذا مشى مشياً فيه تقارب خطو. وقد تقدم بيان ذلك في البقرة "ولا طائر" معطوف على "دابة" مجرور في قراءة الجمهور. وقرأ الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق "ولا طائر" بالرفع عطفاً على موضع من دابة على تقدير زيادة من، و "بجناحيه" لدفع الإبهام، لأن العرب تستعمل الطيران لغير الطير كقولهم: طرفي حاجتي: أي أسرع، وقيل إن اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران، ومع عدم الاعتدال يميل، فأعلمنا سبحانه أن الطيران بالجناحين، وقيل ذكر الجناحين للتأكيد كضرب بيده وأبصر بعينيه ونحو ذلك. والجناح: أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء، وأصله الميل إلى ناحية من النواحي. والمعنى: ما من دابة من الدواب التي تدب في أي مكان من أمكنة الأرض ولا طائر يطير في أي ناحية من نواحيها "إلا أمم أمثالكم" أي جماعات مثلكم خلقهم الله كما خلقكم، ورزقهم كما رزقكم داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شيء، وقيل: " أمثالها " في ذكر الله والدلالة عليه، وقيل: " أمثالها " في كونهم محشورين، روي ذلك عن أبي هريرة. وقال سفيان بن عيينة: أي ما من صنف من الدواب والطير إلا في الناس شبه منه، فمنهم من يعدو كالأسد، ومنهم من يشره كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب، ومنهم من يزهو كالطاوس، وقيل: "أمثالكم" في أن لها أسماء تعرف بها. وقال الزجاج: "أمثالكم" في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص. والأولى أن تحمل المماثلة على كل ما يمكن وجود شبه فيه كائناً ما كان. قوله: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" أي ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من شيء. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث، وقيل إن المراد به القرآن: أي ما تركنا في القرآن من شيء من أمر الدين إما تفصيلاً أو إجمالاً، ومثله قوله تعالى: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء"، وقال: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"، ومن جملة ما أجمله في الكتاب العزيز قوله: "ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" فأمر في هذه الآية باتباع ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل حكم سنه الرسول لأمته قد ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز، بهذه الآية وبنحو قوله تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني" وبقوله: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، ومن في "من شيء" مزيدة للاستغراق. قوله: "ثم إلى ربهم يحشرون" يعني الأمم المذكورة، وفيه دلالة على أنها تحشر كما يحشر بنو آدم، وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء، ومنهم أبو ذر وأبو هريرة والحسن وغيرهم. وذهب ابن عباس إلى أن حشرها موتها، وبه قال الضحاك. والأول أرجح للآية، ولما صح في السنة المطهرة من أنه يقاد يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ولقول الله تعالى: "وإذا الوحوش حشرت"، وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المراد بالحشر المذكور في الآية حشر الكفار، وما تخلل كلام معترض. قالوا: وأما الحديث فالمقصود به التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص. واستدلوا أيضاً بأن في هذا الحديث خارج الصحيح عن بعض الرواة زيادة، ولفظه: "حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء، وللحجر لم ركب على الحجر؟ والعود لم خدش العود؟" قالوا: والجمادات لا يعقل خطابها ولا ثوابها ولا عقابها.

قوله: 39- "والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم" أي لا يسمعون بأسماعهم ولا ينطقون بألسنتهم، نزلهم منزلة من لا يسمع ولا ينطق لعدم قبولهم لما ينبغي قبوله من الحجج الواضحة والدلائل الصحيحة. وقال أبو علي: يجوز أن يكون صممهم وبكمهم في الآخرة. قوله: "في الظلمات" أي في ظلمات الكفر والجهل والحيرة لا يهتدون لشيء مما فيه صلاحهم. والمعنى: كائنين في الظلمات التي تمنع من إبصار المبصرات وضموا إلى الصمم والبكم عدم الانتفاع بالأبصار لتراكم الظلمة عليهم، فكانت حواسهم كالمسلوبة التي لا ينتفع بها بحال وقد تقدم في البقرة تحقيق المقام بما يغني عن الإعادة، ثم بين سبحانه أن الأمر بيده ما شاء يفعل، من شاء تعالى أن يضله أضله، ومن شاء أن يهديه جعله على صراط مستقيم لا يذهب به إلى غير الحق، ولا يمشي فيه إلا إلى صوب الاستقامة. وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في قوله: "إلا أمم أمثالكم" قال: أصنافاً مصنفة تعرف بأسمائها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي: قال: خلق أمثالكم. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن جريج في الآية قال: الذرة فما فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس "ما فرطنا في الكتاب من شيء" يعني ما تركنا شيئاً إلا وقد كتبناه في أم الكتاب. وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "ثم إلى ربهم يحشرون" قال: موت البهائم حشرها، وفي لفظ قال: يعني بالحشر الموت. وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: "ما من دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامة، ثم يقتص لبعضها من بعض حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن، ثم يقال لها: كوني تراباً، فعند ذلك يقول الكافر: "يا ليتني كنت تراباً" وإن شئتم فاقرأوا "وما من دابة في الأرض" الآية". وأخرج ابن جرير عن أبي ذر قال: انتطحت شاتان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: "يا أبا ذر أتدري فيم انتطحتا؟ قلت: لا، قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما". قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علماً. وأخرجه أيضاً أحمد، وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء".

قوله: 40- "أرأيتكم" الكاف والميم عند البصريين للخطاب ولا حظ لهما في الإعراب، وهو اختيار الزجاج. وقال الكسائي والفراء وغيرهما: إن الكاف والميم في محل نصب بوقوع الرؤية عليهما. والمعنى: أرأيتم أنفسكم. قال الكشاف مرجحاً للمذهب الأول: إنه لا محل للضمير الثاني، يعني الكاف من الإعراب، لأنك تقول: أرأيتك زيداً ما شأنه، فلو جعلت للكاف محلاً لكنت كأنك تقول: أرأيت نفسك زيداً ما شأنه وهو خلف من القول انتهى. والمعنى: أخبروني "إن أتاكم عذاب الله" كما أتى غيركم من الأمم "أو أتتكم الساعة" أي القيامة "أغير الله تدعون" هذا على طريقة التبكيت والتوبيخ: أي أتدعون غير الله في هذه الحالة من الأصنام التي تعبدونها أم تدعون الله سبحانه، وقوله: "إن كنتم صادقين" تأكيد لذلك التوبيخ: أي أغير الله من الأصنام تدعون إن كنتم صادقين أن أصنامكم تضر وتنفع وأنها آلهة كما تزعمون.

قوله: 41- "بل إياه تدعون" معطوف على منفي مقدر أي لا تدعون غيره بل إياه تخصون بالدعاء "فيكشف ما تدعون إليه" أي فيكشف عنكم ما تدعونه إلى كشفه إن شاء أن يكشفه عنكم لا إذا لم يشأ ذلك. قوله: "وتنسون ما تشركون" أي وتنسون عند أن يأتيكم العذاب ما تشركون به تعالى: أي ما تجعلونه شريكاً له من الأصنام ونحوها فلا تدعونها، ولا ترجون كشف ما بكم منها، بل تعرضون عنها إعراض الناس. وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى: وتتركون ما تشركون.

قوله: 42- "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك" كلام مبتدأ مسوق لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم: أي ولقد أرسلنا إلى أمم كائنة من قبلك رسلاً فكذبوهم "فأخذناهم بالبأساء والضراء" أي البؤس والضر وقيل: البأساء المصائب في الأموال، والضراء المصائب في الأبدان، وبه قال الأكثر: "لعلهم يتضرعون" أي يدعون الله بضراعة، مأخوذ من الضراعة وهي الذل، يقال: ضرع فهو ضارع، ومنه قول الشاعر: لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح

قوله: 43- "فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا" أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لكنهم لم يتضرعوا، وهذا عتاب لهم على ترك الدعاء في كل الأحوال حتى عند نزول العذاب بهم لشدة تمردهم وغلوهم في الكفر، ويجوز أن يكون المعنى أنهم تضرعوا عند أن نزل بهم العذاب، وذلك تضرع ضروري لم يصدر عن إخلاص فهو غير نافع لصاحبه، والأول أولى كما يدل عليه "ولكن قست قلوبهم" أي صلبت وغلظت "وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون" أي أغواهم بالتصميم على الكفر والاستمرار على المعاصي.

قوله: 44- "فلما نسوا ما ذكروا به" أي تركوا ما ذكروا به، أو أعرضوا عما ذكروا به، لأن النسيان لو كان على حقيقته لم يؤاخذوا به، إذ ليس هو من فعلهم، وبه قال ابن عباس وابن جريج وأبو علي الفارسي. والمعنى: أنهم لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به من البأساء والضراء وأعرضوا عن ذلك "فتحنا عليهم أبواب كل شيء" أي لما نسوا ما ذكروا به استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير عليهم "حتى إذا فرحوا بما أوتوا" من الخير على أنواعه فرح بطر وأشر وأعجبوا بذلك وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون كفرهم الذي هم عليه حقاً وصواباً: "أخذناهم بغتة" أي فجأة وهم غير مترقبين لذلك والبغتة: الأخذ على غرة من غير تقدمة أمارة، وهي مصدر في موضع الحال لا يقاس عليها عند سيبويه. قوله: "فإذا هم مبلسون" المبلس: الحزين الآيس من الخير لشدة ما نزل به من سوء الحال، ومن ذلك اشتق اسم إبليس، يقال: أبلس الرجل إذا سكت، وأبلست الناقة إذا لم ترع. قال العجاج: صاح هل تعرف رسماً مكرساً قال نعم أعرفه وأبلســـا أي تحير لهول ما رأى، والمعنى: فإذا هم محزونون متحيرون آيسون من الفرح.

الصفحة رقم 132 من المصحف تحميل و استماع mp3