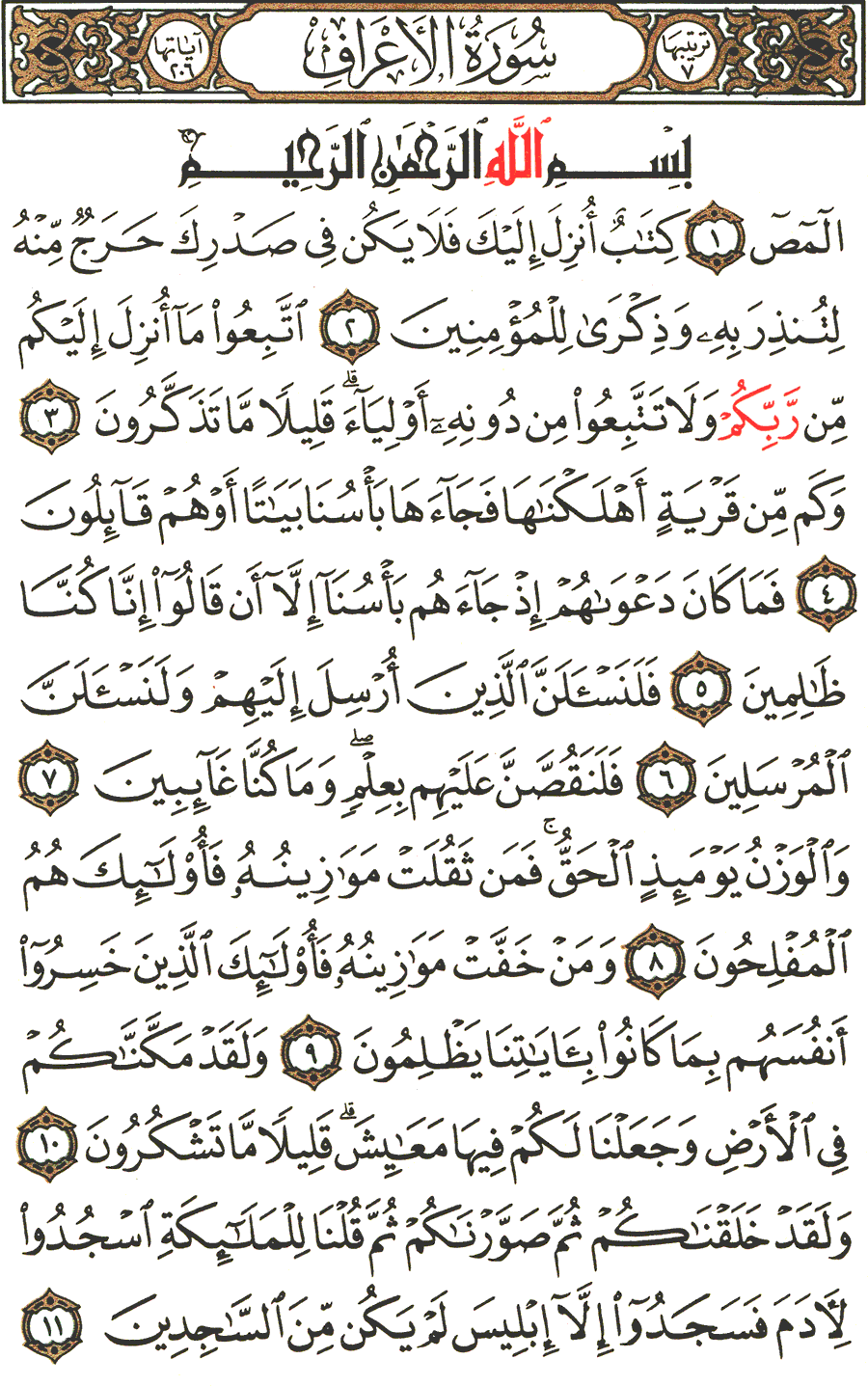

سورة الأعراف | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 151 من المصحف

هي مكية إلا ثمان آيات، وهي قوله: "واسألهم عن القرية" إلى قوله: "وإذ نتقنا الجبل فوقهم". وقد أخرج ابن الضريس والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس، قال: سورة الأعراف نزلت بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة : قال: آية من الأعراف مدنية، وهي "واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر" إلى آخر الآية، وسائرها مكية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المغرب يفرقها في الركعتين. وآياتها مائتان وست آيات. قوله: 1- "المص" قد تقدم في فاتحة سورة البقرة ما يغني عن الإعادة، وهو إما مبتدأ وخبره كتاب: أي المص حروف.

2- "كتاب أنزل إليك" أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا المص أي المسمى به، وأما إذا كانت هذه الفواتح مسرودة على نمط التعديد فلا محل له، وكتاب خبر المبتدأ على الوجه الأول أو خبر مبتدأ محذوف على الثاني أي هو كتاب. قال الكسائي: أي هذا كتاب، و "أنزل إليك" صفة له "فلا يكن في صدرك حرج منه" الحرج: الضيق: أي لا يكن في صدرك ضيق منه من إبلاغه إلى الناس مخافة أن يكذبوك ويؤذوك فإن الله حافظك وناصرك. وقيل: المراد لا يضق صدرك حيث لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك "فإنما عليك البلاغ"، وقال مجاهد وقتادة: الحرج هنا الشك، لأن الشاك ضيق الصدر: أي لا تشك في أنه منزل من عند الله، وعلى هذا يكون النهي له صلى الله عليه وسلم من باب التعريض، والمراد أمته: أي لا يشك أحد منهم في ذلك، والضمير في منه راجع إلى الكتاب، فعلى الوجه الأول يكون على تقدير مضاف محذوف: أي من إبلاغه، وعلى الثاني يكون التقدير من إنزاله، والضمير في "لتنذر به" راجع إلى الكتاب: أي لتنذر الناس بالكتاب الذي أنزلناه إليك، وهو متعلق بأنزل: أي أنزل إليك لإنذارك للناس به، أو متعلق بالنهي، لأن انتفاء الشك في كونه منزلاً من عند الله أو انتفاء الخوف من قومه يقويه على الإنذار ويشجعه، لأن المتيقن يقدم على بصيرة ويباشر بقوة نفس. قوله: "وذكرى للمؤمنين" الذكرى التذكير. قال البصريون: الذكرى في محل رفع على إضمار مبتدأ. وقال الكسائي: هي في محل رفع عطفاً على كتاب، ويجوز النصب على المصدر: أي وذكر به ذكرى قاله البصريون. ويجوز الجر حملاً على موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى، وتخصيص الذكرى بالمؤمنين لأنهم الذين ينجع فيهم ذلك، وفيه إشارة إلى تخصيص الإنذار بالكافرين.

قوله: 3- "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم" يعني الكتاب ومثله السنة لقوله: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" ونحوها من الآيات، وهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وقيل: هو أمر للأمة بعد أمره صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، وهو منزل إليهم بواسطة إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تتبعوا من دونه أولياء" نهي للأمة عن أن يتبعوا أولياء من دون الله يعبدونهم ويجعلونهم شركاء لله، فالضمير على هذا في "من دونه" يرجع إلى رب، ويجوز أن يرجع إلى ما في ما أنزل إليكم: أي لا تتبعوا من دون كتاب الله أولياء تقلدونهم في دينكم كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم. قوله: "قليلاً ما تذكرون" انتصاب قليلاً على أنه صفة لمصدر محذوف للفعل المتأخر: أي تذكراً قليلاً، وما مزيدة للتوكيد أو هو منتصب على الحال من فاعل لا تتبعوا، وما مصدرية: أي لا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً تذكرهم. قرئ "تذكرون" بالتخفيف بحذف إحدى التاءين، وقرئ بالتشديد على الإدغام.

قوله: 4- "وكم من قرية أهلكناها" كم هي الخبرية المفيدة للتكثير وهي في موضع رفع على الابتداء و "أهلكناها" الخبر، و من قرية تمييز، ويجوز أن تكون في محل نصب بإضمار فعل بعدها لا قبلها، لأن لها صدر الكلام، ولولا اشتغال أهلكناها بالضمير لجاز انتصاب كم به، والقرية موضع اجتماع الناس: أي كم من قرية من القرى الكبيرة أهلكناها نفسها بإهلاك أهلها، أو أهلكنا أهلها، والمراد أردنا إهلاكها. قوله: "فجاءها بأسنا" معطوف على أهلكنا بتقدير الإرادة كما مر، لأن ترتيب مجيء البأس على الإهلاك لا يصح إلا بهذا التقدير، إذ الإهلاك هو نفس مجيء البأس. وقال الفراء: إن الفاء بمعنى الواو فلا يلزم التقدير، والمعنى: أهلكناها وجاءها بأسنا، والواو لمطلق الجمع لا ترتيب فيها، وقيل: إن الإهلاك واقع لبعض أهل القرية، فيكون المعنى: وكم من قرية أهلكنا بعض أهلها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع، وقيل المعنى: وكم من قرية حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا، وقيل: أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا، والبأس: هو العذاب. وحكي عن الفراء أنه إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدمت أيهما شئت فيكون المعنى: وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها، مثل دنا فقرب وقرب فدنا "بياتاً" أي ليلاً، لأنه يبات فيه، يقال: بات يبيت بيتاً وبياتاً، وهو مصدر واقع موقع الحال: أي بائتين. قوله: "أو هم قائلون" معطوف على بياتاً: أي بائتين أو قائلين، وجاءت الجملة الحالية بدون واو استثقالاً لاجتماع الواوين واو العطف وواو الحال، هكذا قال الفراء. واعترضه الزجاج فقال: هذا خطأ بل لا يحتاج إلى الواو، تقول: جاءني زيد راكباً أو هو ماش لأن في الجملة ضميراً قد عاد إلى الأول، وأو في هذا الموضع للتفصيل لا للشك. والقيلولة هي نوم نصف النهار. وقيل: هي مجرد الاستراحة في ذلك الوقت لشدة الحر من دون نوم، وخص الوقتين لأنهما وقت السكون والدعة فمجيء العذاب فيهما أشد وأفظع.

قوله: 5- "فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين" الدعوى: الدعاء: أي فما كان دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم على أنفسهم، ومثله: "وآخر دعواهم" أي آخر دعائهم، وقيل: الدعوى هنا بمعنى الادعاء، والمعنى: ما كان ما يدعونه لدينهم وينتحلونه إلا اعترافهم ببطلانه وفساده، واسم كان "إلا أن قالوا" وخبرها "دعواهم" ويجوز العكس، والمعنى: ما كان دعواهم إلا قولهم: إنا كنا ظالمين.

قوله: 6- "فلنسألن الذين أرسل إليهم" هذا وعيد شديد، والسؤال للقوم الذين أرسل الله إليهم الرسل من الأمم السالفة للتقريع والتوبيخ، واللام لام القسم: أي لنسألنهم عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم والفاء لترتيب الأحوال الأخروية على الأحوال الدنيوية "ولنسألن المرسلين" أي الأنبياء الذين بعثهم الله: أي نسألهم عنما أجاب به أممهم عليهم ومن أطاع منهم ومن عصى، وقيل المعنى: فلنسألن الذين أرسل إليهم: يعني الأنبياء، ولنسألن المرسلين: يعني الملائكة، ولا يعارض هذا قول الله سبحانه: "ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون" لما قدمنا غير مرة أن الآخرة مواطن، ففي موطن يسألون، وفي موطن لا يسألون، وهكذا سائر ما ورد مما ظاهره التعارض بأن أثبت تارة ونفى أخرى بالنسبة إلى يوم القيامة، فإنه محمول على تعدد المواقف مع طول ذلك اليوم طولاً عظيماً.

7- "فلنقصن عليهم بعلم" أي على الرسل والمرسل إليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم لهم بعلم لا بجهل: أي عالمين بما يسرون وما يعلنون "وما كنا غائبين" عنهم في حال من الأحوال حتى يخفى علينا شيء مما وقع بينهم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وابن النجار في تاريخه عن ابن عباس في قوله: "المص" قال: أنا والله أفضل. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن هذا ونحوه من فواتح السور قسم أقسم الله به، وهي من أسماء الله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "المص" قال: هو المصور. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي في قوله: "المص" قال: الألف من الله والميم من الرحمن والصاد من الصمد. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: معناه أنا الله الصادق، ولا يخفى عليك أن هذا كله قول بالظن وتفسير بالحدس، ولا حجة في شيء من ذلك، والحق ما قدمنا في فاتحة سورة البقرة. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس "فلا يكن في صدرك حرج منه" قال: الشك، وقال لأعرابي: ما الحرج فيكم؟ قال: اللبس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: ضيق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم، ثم قرأ: "فما كان دعواهم" الآية. وأخرجه ابن جرير عنه مرفوعاً. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس "فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين" قال: نسأل الناس عما أجابوا المرسلين ونسأل المرسلين عما بلغوا، فلنقصن عليهم بعلم، قال: بوضع الكتاب يوم القيامة فنتكلم بما كانوا يعملون. وأخرج عبد بن حميد عن فرقد في الآية قال: أحدهما الأنبياء، وأحدهما الملائكة. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: نسأل الناس عن قول لا إله إلا الله ونسأل جبريل.

قوله: 8- "والوزن يومئذ الحق" الوزن مبتدأ وخبره الحق: أي الوزن في هذا اليوم العدل الذي لا جور فيه، أو الخبر يومئذ، والحق وصف للمبتدأ، أي الوزن العدل كائن في هذا اليوم، وقيل: إن الحق خبر مبتدأ محذوف. واختلف أهل العلم في كيفية هذا الوزن الكائن في هذا اليوم، فقيل: المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزناً حقيقياً، وهذا هو الصحيح، وهو الذي قامت عليه الأدلة، وقيل: توزن نفس الأعمال وإن كانت أعراضاً فإن الله يقلبها يوم القيامة أجساماً كما جاء في الخبر الصحيح: "إن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف". وكذلك ثبت في الصحيح أنه يأتي القرآن في صورة شاب شاحب اللون ونحو ذلك، وقيل: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق، وقيل: الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء، وذكرهما من باب ضرب المثل كما تقول هذا الكلام في وزن هذا. قال الزجاج: هذا سائغ من جهة اللسان، والأولى أن نتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيري: وقد أحسن الزجاج فيما قال، إذ لو حمل الصراط على الدين الحق، والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد، والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة والملائكة على القوى المحمودة، ثم قال: وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر صارت هذه الظواهر نصوصاً انتهى. والحق هو القول الأول. وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه، بل غاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية، وليس في ذلك حجة على أحد، فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل المظلم وقال: كل ما شاء، وتركوا الشرع خلف ظهورهم وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها، ويتحد قبولهم لها، بل كل فريق يدعى على العقل ما يطابق هواه، ويوافق ما يذهب إليه هو أو من هو تابع له، فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم، يعرف هذا كل منصف ومن أنكره فليصف فهمه وعقله عن شوائب التعصب والتمذهب فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه. وقد ورد ذكر الوزن والموازين في مواضع من القرآن كقوله: "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً"، وقوله: "فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون"، وقوله: " فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون "، وقوله: "إن الله لا يظلم مثقال ذرة"، وقوله: " فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية "، والفاء في "فمن ثقلت موازينه" للتفصيل. والموازين: جمع ميزان، وأصله موزان قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها، وثقل الموازين هذا يكون بثقل ما وضع فيها من صحائف الأعمال، وقيل: إن الموازين جمع موزون: أي فمن رجحت أعماله الموزونة، والأول أولى. وظاهر جمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله، وقيل: هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع كما يقال: خرج فلان إلى مكة على البغال، والإشارة بقوله: "فأولئك" إلى من، والجمع باعتبار معناه كما رجع إليه ضمير "موازينه" باعتبار لفظه وهو مبتدأ خبره "هم المفلحون".

والكلام في قوله: 9- "ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم" مثله، والباء في "بما كانوا بآياتنا يظلمون" سببية، وما مصدرية. ومعنى "يظلمون" يكذبون.

قوله: 10- "ولقد مكناكم في الأرض" أي جعلنا لكم فيها مكاناً وهيأنا لكم فيها أسباب المعايش. والمعايش جمع معيشة: أي ما يتعايش به من المطعوم والمشروب وما تكون به الحياة، يقال عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشاً. قال الزجاج: المعيشة ما يتوصلون به إلى العيش، والمعيشة عند الأخفش وكثير من النحويين مفعلة. وقرأ الأعرج معائش بالهمزة، وكذا روى خارجة بن مصعب عن نافع. قال النحاس: والهمز لحن لا يجوز، لأن الواحدة معيشة والياء أصيلة كمدينة ومداين وصحيفة وصحايف. قوله: "قليلاً ما تشكرون" الكلام فيه كالكلام فيما تقدم قريباً من قوله تعالى: "قليلاً ما تذكرون".

قوله: 11- "ولقد خلقناكم ثم صورناكم" هذا ذكر نعمة أخرى من نعم الله على عبيده. والمعنى: خلقناكم نطفاً ثم صورناكم بعد ذلك، وقيل المعنى: خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم في ظهره، وقيل: "ولقد خلقناكم" يعني آدم ذكر بلفظ الجمع لأنه أبو البشر "ثم صورناكم" راجع إليه، ويدل عليه "ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم" فإن ترتيب هذا القول على الخلق والتصوير يفيد أن المخلوق المصور آدم عليه السلام. وقال الأخفش: إن ثم في "ثم صورناكم" بمعنى الواو، وقيل المعنى: خلقناكم من ظهر آدم ثم صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق. قال النحاس: وهذا أحسن الأقوال، وقيل المعنى: ولقد خلقنا الأرواح أولاً، ثم صورنا الأشباح، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم: أي أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر، وفعلوا السجود بعد الأمر "إلا إبليس" قيل: الاستثناء متصل بتغليب الملائكة على إبليس لأنه كان منفرداً بينهم، أو كما قيل: لأن من الملائكة جنساً يقال لهم: الجن، وقيل غير ذلك، وقد تقدم تحقيقه في البقرة. قوله: "لم يكن من الساجدين".

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 151

150هي مكية إلا ثمان آيات، وهي قوله: "واسألهم عن القرية" إلى قوله: "وإذ نتقنا الجبل فوقهم". وقد أخرج ابن الضريس والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس، قال: سورة الأعراف نزلت بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة : قال: آية من الأعراف مدنية، وهي "واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر" إلى آخر الآية، وسائرها مكية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المغرب يفرقها في الركعتين. وآياتها مائتان وست آيات. قوله: 1- "المص" قد تقدم في فاتحة سورة البقرة ما يغني عن الإعادة، وهو إما مبتدأ وخبره كتاب: أي المص حروف.

2- "كتاب أنزل إليك" أو هو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا المص أي المسمى به، وأما إذا كانت هذه الفواتح مسرودة على نمط التعديد فلا محل له، وكتاب خبر المبتدأ على الوجه الأول أو خبر مبتدأ محذوف على الثاني أي هو كتاب. قال الكسائي: أي هذا كتاب، و "أنزل إليك" صفة له "فلا يكن في صدرك حرج منه" الحرج: الضيق: أي لا يكن في صدرك ضيق منه من إبلاغه إلى الناس مخافة أن يكذبوك ويؤذوك فإن الله حافظك وناصرك. وقيل: المراد لا يضق صدرك حيث لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك "فإنما عليك البلاغ"، وقال مجاهد وقتادة: الحرج هنا الشك، لأن الشاك ضيق الصدر: أي لا تشك في أنه منزل من عند الله، وعلى هذا يكون النهي له صلى الله عليه وسلم من باب التعريض، والمراد أمته: أي لا يشك أحد منهم في ذلك، والضمير في منه راجع إلى الكتاب، فعلى الوجه الأول يكون على تقدير مضاف محذوف: أي من إبلاغه، وعلى الثاني يكون التقدير من إنزاله، والضمير في "لتنذر به" راجع إلى الكتاب: أي لتنذر الناس بالكتاب الذي أنزلناه إليك، وهو متعلق بأنزل: أي أنزل إليك لإنذارك للناس به، أو متعلق بالنهي، لأن انتفاء الشك في كونه منزلاً من عند الله أو انتفاء الخوف من قومه يقويه على الإنذار ويشجعه، لأن المتيقن يقدم على بصيرة ويباشر بقوة نفس. قوله: "وذكرى للمؤمنين" الذكرى التذكير. قال البصريون: الذكرى في محل رفع على إضمار مبتدأ. وقال الكسائي: هي في محل رفع عطفاً على كتاب، ويجوز النصب على المصدر: أي وذكر به ذكرى قاله البصريون. ويجوز الجر حملاً على موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى، وتخصيص الذكرى بالمؤمنين لأنهم الذين ينجع فيهم ذلك، وفيه إشارة إلى تخصيص الإنذار بالكافرين.

قوله: 3- "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم" يعني الكتاب ومثله السنة لقوله: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" ونحوها من الآيات، وهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وقيل: هو أمر للأمة بعد أمره صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، وهو منزل إليهم بواسطة إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تتبعوا من دونه أولياء" نهي للأمة عن أن يتبعوا أولياء من دون الله يعبدونهم ويجعلونهم شركاء لله، فالضمير على هذا في "من دونه" يرجع إلى رب، ويجوز أن يرجع إلى ما في ما أنزل إليكم: أي لا تتبعوا من دون كتاب الله أولياء تقلدونهم في دينكم كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم. قوله: "قليلاً ما تذكرون" انتصاب قليلاً على أنه صفة لمصدر محذوف للفعل المتأخر: أي تذكراً قليلاً، وما مزيدة للتوكيد أو هو منتصب على الحال من فاعل لا تتبعوا، وما مصدرية: أي لا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً تذكرهم. قرئ "تذكرون" بالتخفيف بحذف إحدى التاءين، وقرئ بالتشديد على الإدغام.

قوله: 4- "وكم من قرية أهلكناها" كم هي الخبرية المفيدة للتكثير وهي في موضع رفع على الابتداء و "أهلكناها" الخبر، و من قرية تمييز، ويجوز أن تكون في محل نصب بإضمار فعل بعدها لا قبلها، لأن لها صدر الكلام، ولولا اشتغال أهلكناها بالضمير لجاز انتصاب كم به، والقرية موضع اجتماع الناس: أي كم من قرية من القرى الكبيرة أهلكناها نفسها بإهلاك أهلها، أو أهلكنا أهلها، والمراد أردنا إهلاكها. قوله: "فجاءها بأسنا" معطوف على أهلكنا بتقدير الإرادة كما مر، لأن ترتيب مجيء البأس على الإهلاك لا يصح إلا بهذا التقدير، إذ الإهلاك هو نفس مجيء البأس. وقال الفراء: إن الفاء بمعنى الواو فلا يلزم التقدير، والمعنى: أهلكناها وجاءها بأسنا، والواو لمطلق الجمع لا ترتيب فيها، وقيل: إن الإهلاك واقع لبعض أهل القرية، فيكون المعنى: وكم من قرية أهلكنا بعض أهلها فجاءها بأسنا فأهلكنا الجميع، وقيل المعنى: وكم من قرية حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا، وقيل: أهلكناها بإرسال ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسنا، والبأس: هو العذاب. وحكي عن الفراء أنه إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدمت أيهما شئت فيكون المعنى: وكم من قرية جاءها بأسنا فأهلكناها، مثل دنا فقرب وقرب فدنا "بياتاً" أي ليلاً، لأنه يبات فيه، يقال: بات يبيت بيتاً وبياتاً، وهو مصدر واقع موقع الحال: أي بائتين. قوله: "أو هم قائلون" معطوف على بياتاً: أي بائتين أو قائلين، وجاءت الجملة الحالية بدون واو استثقالاً لاجتماع الواوين واو العطف وواو الحال، هكذا قال الفراء. واعترضه الزجاج فقال: هذا خطأ بل لا يحتاج إلى الواو، تقول: جاءني زيد راكباً أو هو ماش لأن في الجملة ضميراً قد عاد إلى الأول، وأو في هذا الموضع للتفصيل لا للشك. والقيلولة هي نوم نصف النهار. وقيل: هي مجرد الاستراحة في ذلك الوقت لشدة الحر من دون نوم، وخص الوقتين لأنهما وقت السكون والدعة فمجيء العذاب فيهما أشد وأفظع.

قوله: 5- "فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين" الدعوى: الدعاء: أي فما كان دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب إلا اعترافهم بالظلم على أنفسهم، ومثله: "وآخر دعواهم" أي آخر دعائهم، وقيل: الدعوى هنا بمعنى الادعاء، والمعنى: ما كان ما يدعونه لدينهم وينتحلونه إلا اعترافهم ببطلانه وفساده، واسم كان "إلا أن قالوا" وخبرها "دعواهم" ويجوز العكس، والمعنى: ما كان دعواهم إلا قولهم: إنا كنا ظالمين.

قوله: 6- "فلنسألن الذين أرسل إليهم" هذا وعيد شديد، والسؤال للقوم الذين أرسل الله إليهم الرسل من الأمم السالفة للتقريع والتوبيخ، واللام لام القسم: أي لنسألنهم عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم والفاء لترتيب الأحوال الأخروية على الأحوال الدنيوية "ولنسألن المرسلين" أي الأنبياء الذين بعثهم الله: أي نسألهم عنما أجاب به أممهم عليهم ومن أطاع منهم ومن عصى، وقيل المعنى: فلنسألن الذين أرسل إليهم: يعني الأنبياء، ولنسألن المرسلين: يعني الملائكة، ولا يعارض هذا قول الله سبحانه: "ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون" لما قدمنا غير مرة أن الآخرة مواطن، ففي موطن يسألون، وفي موطن لا يسألون، وهكذا سائر ما ورد مما ظاهره التعارض بأن أثبت تارة ونفى أخرى بالنسبة إلى يوم القيامة، فإنه محمول على تعدد المواقف مع طول ذلك اليوم طولاً عظيماً.

7- "فلنقصن عليهم بعلم" أي على الرسل والمرسل إليهم ما وقع بينهم عند الدعوة منهم لهم بعلم لا بجهل: أي عالمين بما يسرون وما يعلنون "وما كنا غائبين" عنهم في حال من الأحوال حتى يخفى علينا شيء مما وقع بينهم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وابن النجار في تاريخه عن ابن عباس في قوله: "المص" قال: أنا والله أفضل. وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن هذا ونحوه من فواتح السور قسم أقسم الله به، وهي من أسماء الله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "المص" قال: هو المصور. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظي في قوله: "المص" قال: الألف من الله والميم من الرحمن والصاد من الصمد. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: معناه أنا الله الصادق، ولا يخفى عليك أن هذا كله قول بالظن وتفسير بالحدس، ولا حجة في شيء من ذلك، والحق ما قدمنا في فاتحة سورة البقرة. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس "فلا يكن في صدرك حرج منه" قال: الشك، وقال لأعرابي: ما الحرج فيكم؟ قال: اللبس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك قال: ضيق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم، ثم قرأ: "فما كان دعواهم" الآية. وأخرجه ابن جرير عنه مرفوعاً. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس "فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين" قال: نسأل الناس عما أجابوا المرسلين ونسأل المرسلين عما بلغوا، فلنقصن عليهم بعلم، قال: بوضع الكتاب يوم القيامة فنتكلم بما كانوا يعملون. وأخرج عبد بن حميد عن فرقد في الآية قال: أحدهما الأنبياء، وأحدهما الملائكة. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: نسأل الناس عن قول لا إله إلا الله ونسأل جبريل.

قوله: 8- "والوزن يومئذ الحق" الوزن مبتدأ وخبره الحق: أي الوزن في هذا اليوم العدل الذي لا جور فيه، أو الخبر يومئذ، والحق وصف للمبتدأ، أي الوزن العدل كائن في هذا اليوم، وقيل: إن الحق خبر مبتدأ محذوف. واختلف أهل العلم في كيفية هذا الوزن الكائن في هذا اليوم، فقيل: المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزناً حقيقياً، وهذا هو الصحيح، وهو الذي قامت عليه الأدلة، وقيل: توزن نفس الأعمال وإن كانت أعراضاً فإن الله يقلبها يوم القيامة أجساماً كما جاء في الخبر الصحيح: "إن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف". وكذلك ثبت في الصحيح أنه يأتي القرآن في صورة شاب شاحب اللون ونحو ذلك، وقيل: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق، وقيل: الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء، وذكرهما من باب ضرب المثل كما تقول هذا الكلام في وزن هذا. قال الزجاج: هذا سائغ من جهة اللسان، والأولى أن نتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيري: وقد أحسن الزجاج فيما قال، إذ لو حمل الصراط على الدين الحق، والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد، والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة والملائكة على القوى المحمودة، ثم قال: وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهر صارت هذه الظواهر نصوصاً انتهى. والحق هو القول الأول. وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقها فما يأتون في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه، بل غاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية، وليس في ذلك حجة على أحد، فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل المظلم وقال: كل ما شاء، وتركوا الشرع خلف ظهورهم وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها، ويتحد قبولهم لها، بل كل فريق يدعى على العقل ما يطابق هواه، ويوافق ما يذهب إليه هو أو من هو تابع له، فتتناقض عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم، يعرف هذا كل منصف ومن أنكره فليصف فهمه وعقله عن شوائب التعصب والتمذهب فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه. وقد ورد ذكر الوزن والموازين في مواضع من القرآن كقوله: "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً"، وقوله: "فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون"، وقوله: " فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون "، وقوله: "إن الله لا يظلم مثقال ذرة"، وقوله: " فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه * فأمه هاوية "، والفاء في "فمن ثقلت موازينه" للتفصيل. والموازين: جمع ميزان، وأصله موزان قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها، وثقل الموازين هذا يكون بثقل ما وضع فيها من صحائف الأعمال، وقيل: إن الموازين جمع موزون: أي فمن رجحت أعماله الموزونة، والأول أولى. وظاهر جمع الموازين المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله، وقيل: هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع كما يقال: خرج فلان إلى مكة على البغال، والإشارة بقوله: "فأولئك" إلى من، والجمع باعتبار معناه كما رجع إليه ضمير "موازينه" باعتبار لفظه وهو مبتدأ خبره "هم المفلحون".

والكلام في قوله: 9- "ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم" مثله، والباء في "بما كانوا بآياتنا يظلمون" سببية، وما مصدرية. ومعنى "يظلمون" يكذبون.

قوله: 10- "ولقد مكناكم في الأرض" أي جعلنا لكم فيها مكاناً وهيأنا لكم فيها أسباب المعايش. والمعايش جمع معيشة: أي ما يتعايش به من المطعوم والمشروب وما تكون به الحياة، يقال عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشاً. قال الزجاج: المعيشة ما يتوصلون به إلى العيش، والمعيشة عند الأخفش وكثير من النحويين مفعلة. وقرأ الأعرج معائش بالهمزة، وكذا روى خارجة بن مصعب عن نافع. قال النحاس: والهمز لحن لا يجوز، لأن الواحدة معيشة والياء أصيلة كمدينة ومداين وصحيفة وصحايف. قوله: "قليلاً ما تشكرون" الكلام فيه كالكلام فيما تقدم قريباً من قوله تعالى: "قليلاً ما تذكرون".

قوله: 11- "ولقد خلقناكم ثم صورناكم" هذا ذكر نعمة أخرى من نعم الله على عبيده. والمعنى: خلقناكم نطفاً ثم صورناكم بعد ذلك، وقيل المعنى: خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم في ظهره، وقيل: "ولقد خلقناكم" يعني آدم ذكر بلفظ الجمع لأنه أبو البشر "ثم صورناكم" راجع إليه، ويدل عليه "ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم" فإن ترتيب هذا القول على الخلق والتصوير يفيد أن المخلوق المصور آدم عليه السلام. وقال الأخفش: إن ثم في "ثم صورناكم" بمعنى الواو، وقيل المعنى: خلقناكم من ظهر آدم ثم صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق. قال النحاس: وهذا أحسن الأقوال، وقيل المعنى: ولقد خلقنا الأرواح أولاً، ثم صورنا الأشباح، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم: أي أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمر، وفعلوا السجود بعد الأمر "إلا إبليس" قيل: الاستثناء متصل بتغليب الملائكة على إبليس لأنه كان منفرداً بينهم، أو كما قيل: لأن من الملائكة جنساً يقال لهم: الجن، وقيل غير ذلك، وقد تقدم تحقيقه في البقرة. قوله: "لم يكن من الساجدين".

الصفحة رقم 151 من المصحف تحميل و استماع mp3