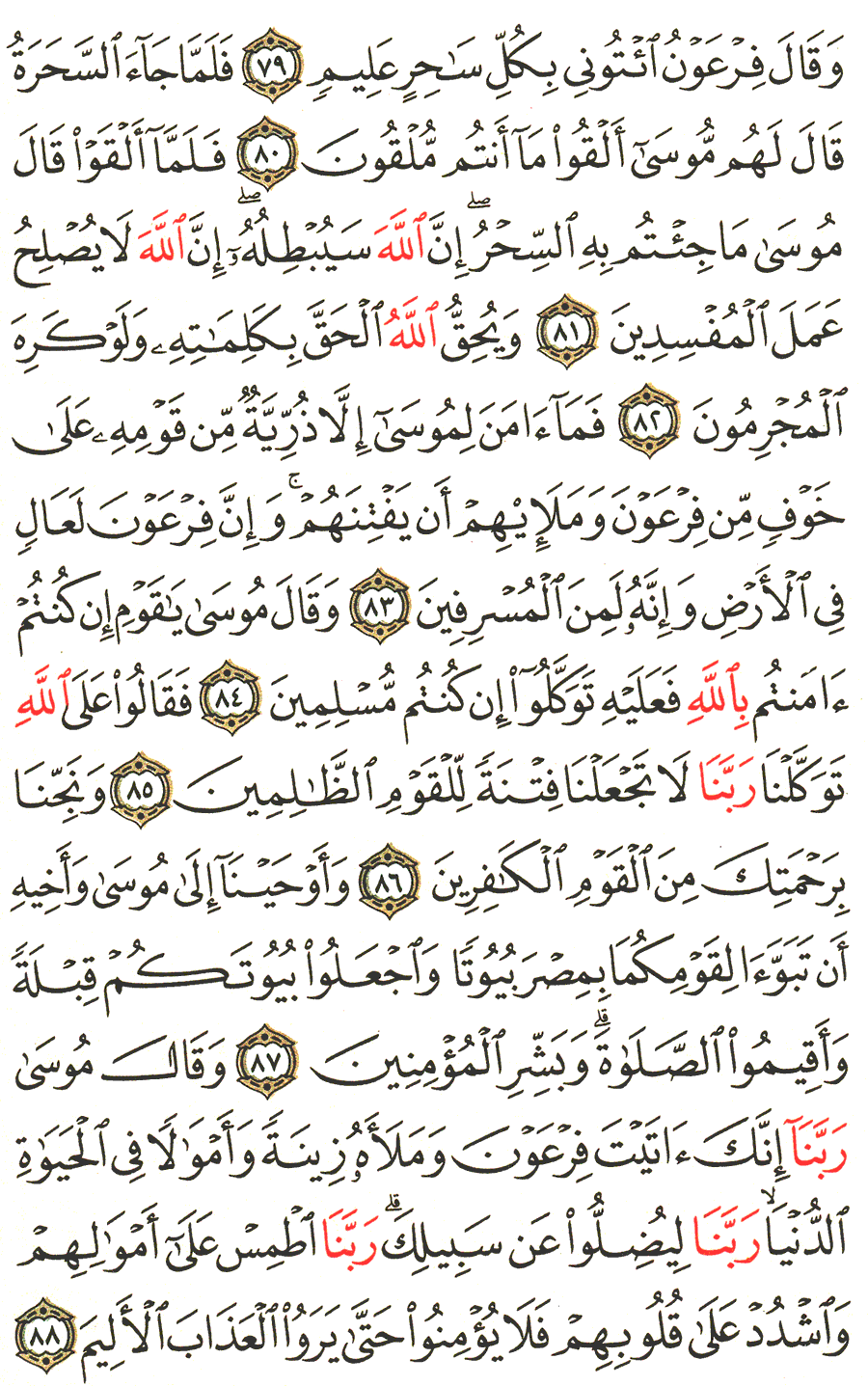

سورة يونس | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 218 من المصحف

80- "فلما جاء السحرة" في الكلام حذف، والتقدير هكذا: وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم فأتوا بهم إليه، فلما جاء السحرة، فتكون الفاء للعطف على المقدر المحذوف. قوله: "قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون" أي قال لهم هذه المقالة بعد أن قالوا له: إما أن تلقي، وإما أن نكون نحن الملقون: أي اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكم.

81- "فلما ألقوا" ما ألقوه من ذلك "قال" لهم "موسى ما جئتم به السحر" أي الذي جئتم به السحر على أن ما موصولة مبتدأ والخبر السحر، والمعنى أنه سحر، لا أنه آية من آيات الله. وأجاز الفراء نصب السحر بجئتم، وتكون ما شرطية، والشرط جئتم، والجزاء إن الله سيبطله على تقدير الفاء: أي فإن الله سيبطله، وقيل: إن السحر منتصب على المصدر: أي ما جئتم به سحراً، ثم دخلت الألف واللام فلا يحتاج على هذا إلى حذف الفاء، واختاره النحاس. وقال: حذف الفاء في المجازاة لا يجيزه كثير من النحويين إلا في ضرورة الشعر. وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر " السحر " على أن الهمزة للاستفهام، والتقدير: أهو السحر فتكون ما على هذه القراءة استفهامية. وقرأ أبي ما أتيتم به سحر إن الله سيبطله أي سيمحقه فيصير باطلاً بما يظهره على يدي من الآيات المعجزة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" أي عمل هذا الجنس، فيشمل كل من يصدق عليه أنه مفسد ويدخل فيه السحر والسحرة دخولاً أولياً.

والواو في 82- "ويحق الله الحق" للعطف على سيبطله: أي يبينه ويوضحه "بكلماته" التي أنزلها في كتبه على أنبيائه لاشتمالها على الحجج والبراهين "ولو كره المجرمون" من آل فرعون أو المجرمون على العموم ويدخل تحتهم آل فرعون دخولاً أولياً، والإجرام الآثام.

قوله: 83- "فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه" الضمير يرجع إلى موسى: أي من قوم موسى، وهم طائفة من ذراري بني إسرائيل، وقيل: المراد طائفة من ذراري فرعون فيكون الضمير عائداً على فرعون، قيل: ومنهم مؤمن آل فرعون وامرأته وماشطة ابنته وامرأة خازنه، وقيل: هم قوم آباؤهم من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل، روي هذا عن الفراء " على خوف من فرعون وملئهم " الضمير لفرعون، وجمع لأنه لما كان جباراً جمعوا ضميره تعظيماً له، وقيل: إن قوم فرعون سموا بفرعون مثل ثمود، فرجع الضمير إليهم بهذا الاعتبار، وقيل إنه عائد على مضاف محذوف، والتقدير: على خوف من آل فرعون، وروي هذا عن الفراء. ومنع ذلك الخليل وسيبويه فلا يجوز عندهما قامت هند وأنت تريد غلامها. وروي عن الأخفش أن الضمير يعود على الذرية، وقواه النحاس "أن يفتنهم" أي يصرفهم عن دينهم بالعذاب الذي كان ينزله بهم، وهو بدل اشتمال. ويجوز أن يكون في موضع نصب بالمصدر "وإن فرعون لعال في الأرض" أي عات متكبر متغلب على أرض مصر "وإنه لمن المسرفين" المجاوزين للحد في الكفر وما يفعله من القتل والصلب وتنويع العقوبات.

قوله: 84- "وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين" قيل: إن هذا من باب التكرير للشرط، فشرط في التوكل على الله الإيمان به والإسلام: أي الاستسلام لقضائه وقدره، وقيل: إن هذا ليس من تعليق الحكم بشرطين بل المعلق بالإيمان هو وجوب التوكل، والمشروط بالإسلام وجوده، والمعنى: أن يسلموا أنفسهم لله: أي يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيها لأن التوكل لا يكون مع التخليط. قال في الكشاف: ونظيره في الكلام إن ضربك زيد فاضربه إن كانت لك به قوة.

85- "فقالوا" أي قوم موسى مجيبين له "على الله توكلنا" ثم دعوا الله مخلصين فقالوا: "ربنا لا تجعلنا فتنة" أي موضع فتنة "للقوم الظالمين" والمعنى: لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن ديننا ولا تجعلنا فتنة لهم يفتنون بنا غيرنا فيقولون لهم: لو كان هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم وعذبناهم، وعلى المعنى الأول تكون الفتنة بمعنى المفتون.

ولما قدموا التضرع إلى الله سبحانه في أن يصون دينهم عن الفساد أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم فقالوا: 86- "ونجنا برحمتك من القوم الكافرين" وفي هذا دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم.

قوله: 87- " وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا " أن هي المفسرة لأن في الإيحاء معنى أن تبوآ: أي اتخذا لقومكما بمصر بيوتاً، يقال: بوأت زيداً مكاناً وبوأت لزيد مكاناً، والمبوأ: المنزل الملزوم، ومنه بوأه الله منزلاً: أي ألزمه إياه وأسكنه فيه، ومنه الحديث: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ومنه قول الراجز: نحن بنو عدنان ليس شك تبوأ المجد بنا والملك قيل: ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية، وقيل: هي مصر المعروفة لا الإسكندرية "واجعلوا بيوتكم قبلة" أي متوجهة إلى جهة القبلة، قيل: والمراد بالبيوت هنا المساجد، وإليه ذهب جماعة من السلف، وقيل: المراد بالبيوت التي يسكنون فيها، أمروا بأن يجعلوها منا قبلة، والمراد بالقبلة على القول الأول هي جهة بيت المقدس، وهو قبلة اليهود إلى اليوم، وقيل: جهة الكعبة، وأنها كانت قبلة موسى ومن معه، وقيل: المراد أنهم يجعلون بيوتهم مستقبلة للقبلة ليصلوا فيها سراً لئلا يصيبهم من الكفار معرة بسبب الصلاة، ومما يؤيد هذا قوله: "وأقيموا الصلاة" أي التي أمركم بإقامتها فإنه يفيد أن القبلة هي قبلة الصلاة إما في المساجد أو في البيوت لا جعل البيوت متقابلة، وإنما جعل الخطاب في أول الكلام مع موسى وهارون، ثم جعله لهما ولقومهما في قوله: "واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة" ثم أفرد موسى بالخطاب بعد ذلك، فقال: "وبشر المؤمنين" لأن اختيار المكان مفوض إلى الأنبياء، ثم جعل عاماً في استقبال القبلة وإقامة الصلاة، لأن ذلك واجب على الجميع لا يختص بالأنبياء، ثم جعل خاصاً بموسى لأنه الأصل في الرسالة وهارون تابع له، فكان ذلك تعظيماً للبشارة وللمبشر بها، وقيل: إن الخطاب في "وبشر المؤمنين" لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على طريقة الالتفات والاعتراض، والأول أولى. وقد أرخج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "لتلفتنا" قال: لتلوينا. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي قال: لتصدنا عن آلهتنا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: "وتكون لكما الكبرياء في الأرض" قال: العظمة والملك والسلطان. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "فما آمن لموسى إلا ذرية" قال: الذرية القليل. وأخرج هؤلاء عنه في قوله: "ذرية من قومه" قال: من بني إسرائيل. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ونعيم بن حماد في الفتن وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: "ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين" قال: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه قال في تفسير الآية: لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك، فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنون بنا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي قلابة في الآية قال: سأل ربه أن لا يظهر علينا عدونا فيحسبون أنهم أولى بالعدل فيفتنون بذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مجلز نحوه. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله: "وأوحينا إلى موسى وأخيه" الآية، قال ذلك حين منعهم فرعون الصلاة، فأمروا أن يجعلوا مساجدهم في بيوتهم وأن يوجهوها نحو القبلة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: " أن تبوءا لقومكما بمصر " قال: مصر الإسكندرية. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في الآية قال: كانوا لا يصلون إلا في البيع حتى خافوا من آل فرعون فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: أمروا أن يتخذوا في بيوتهم مساجد. وأخرج أبو الشيخ عن أبي سنان قال: القبلة الكعبة، وذكر أن آدم فمن بعده كانوا يصلون قبل الكعبة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "واجعلوا بيوتكم قبلة" قال: يقابل بعضها بعضاً.

لما بالغ موسى عليه السلام في إظهار المعجزات وإقامة الحجج البينات، ولم يكن لذلك تأثير فيمن أرسل إليهم دعا عليهم بعد أن بين سبب إصرارهم على الكفر وتمسكهم بالجحود والعناد، فقال مبيناً للسبب أولاً: 88- "ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا" قد تقدم أن الملأ هم الأشراف، والزينة: اسم لكل ما يتزين به من ملبوس ومركوب وحلية وفراش وسلاح وغير ذلك، ثم كرر النداء للتأكيد فقال: "ربنا ليضلوا عن سبيلك". وقد اختلف في هذه اللام الداخلة على الفعل، فقال الخليل وسيبويه: إنها لام العاقبة والصيرورة. والمعنى: أنه لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاهم ما أعطاهم من النعم ليضلوا، فتكون اللام على هذا متعلقة بآتيت، وقيل إنها لام كي: أي أعطيتهم لكي يضلوا. وقال قوم: إن المعنى أعطيتهم ذلك لئلا يضلوا، فحذفت لا كما قال سبحانه: "يبين الله لكم أن تضلوا". قال النحاس: ظاهر هذا الجواب حسن إلا أن العرب لا تحذف لا إلا مع أن، فموه صاحب هذا التأويل بالاستدلال بقوله: "يبين الله لكم أن تضلوا" وقيل: اللام للدعاء عليهم. والمعنى: ابتلهم بالهلاك عن سبيلك، واستدل هذا القائل بقوله سبحانه بعد هذا: "اطمس" "واشدد". وقد أطال صاحب الكشاف في تقرير هذا بما لا طائل تحته، والقول الأول هو الأولى. وقرأ الكوفيون "ليضلوا" بضم حرف المضارعة: أي يوقعوا الإضلال على غيرهم. وقرأ الباقون بالفتح: أي يضلون في أنفسهم "ربنا اطمس على أموالهم". قال الزجاج: طمس الشيء إذهابه عن صورته، والمعنى: الدعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم ويهلكها، وقرئ بضم الميم عن اطمس "واشدد على قلوبهم" أي اجعلها قاسية مطبوعة لا تقبل الحق ولا تنشرح للإيمان. قوله: "فلا يؤمنوا". قال المبرد والزجاج: هو معطوف على ليضلوا، والمعنى: آتيتهم النعم ليضلوا ولا يؤمنوا، ويكون ما بين المعطوف والمعطوف عليه اعتراضاً. وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: هو دعاء بلفظ النهي، والتقدير: اللهم فلا يؤمنوا، ومنه قول الأعشى: فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى ولا تلقني إلا وأنفك راغم وقال الأخفش: إنه جواب الأمر: أي اطمس واشدد فلا يؤمنوا، فيكون منصوباً. وروي هذا عن الفراء أيضاً، ومنه: يا ناق سيري عنقاً فسيحاً إلى سليمان فنستريحا "حتى يروا العذاب الأليم" أي لا يحصل منهم الإيمان إلا مع المعاينة لما يعذبهم الله به، وعند ذلك لا ينفع إيمانهم. وقد استشكل بعض أهل العلم ما في هذه الآية من الدعاء على هؤلاء، وقال: إن الرسل إنما تطلب هداية قومهم وإيمانهم. وأجيب بأنه لا يجوز لنبي أن يدعو على قومه إلا بإذن الله سبحانه، وإنما يأذن الله بذلك لعلمه بأنه ليس فيهم من يؤمن، ولهذا لما أعلم الله نوحاً عليه السلام بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن، قال: "رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً".

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 218

21780- "فلما جاء السحرة" في الكلام حذف، والتقدير هكذا: وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم فأتوا بهم إليه، فلما جاء السحرة، فتكون الفاء للعطف على المقدر المحذوف. قوله: "قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون" أي قال لهم هذه المقالة بعد أن قالوا له: إما أن تلقي، وإما أن نكون نحن الملقون: أي اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكم.

81- "فلما ألقوا" ما ألقوه من ذلك "قال" لهم "موسى ما جئتم به السحر" أي الذي جئتم به السحر على أن ما موصولة مبتدأ والخبر السحر، والمعنى أنه سحر، لا أنه آية من آيات الله. وأجاز الفراء نصب السحر بجئتم، وتكون ما شرطية، والشرط جئتم، والجزاء إن الله سيبطله على تقدير الفاء: أي فإن الله سيبطله، وقيل: إن السحر منتصب على المصدر: أي ما جئتم به سحراً، ثم دخلت الألف واللام فلا يحتاج على هذا إلى حذف الفاء، واختاره النحاس. وقال: حذف الفاء في المجازاة لا يجيزه كثير من النحويين إلا في ضرورة الشعر. وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر " السحر " على أن الهمزة للاستفهام، والتقدير: أهو السحر فتكون ما على هذه القراءة استفهامية. وقرأ أبي ما أتيتم به سحر إن الله سيبطله أي سيمحقه فيصير باطلاً بما يظهره على يدي من الآيات المعجزة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" أي عمل هذا الجنس، فيشمل كل من يصدق عليه أنه مفسد ويدخل فيه السحر والسحرة دخولاً أولياً.

والواو في 82- "ويحق الله الحق" للعطف على سيبطله: أي يبينه ويوضحه "بكلماته" التي أنزلها في كتبه على أنبيائه لاشتمالها على الحجج والبراهين "ولو كره المجرمون" من آل فرعون أو المجرمون على العموم ويدخل تحتهم آل فرعون دخولاً أولياً، والإجرام الآثام.

قوله: 83- "فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه" الضمير يرجع إلى موسى: أي من قوم موسى، وهم طائفة من ذراري بني إسرائيل، وقيل: المراد طائفة من ذراري فرعون فيكون الضمير عائداً على فرعون، قيل: ومنهم مؤمن آل فرعون وامرأته وماشطة ابنته وامرأة خازنه، وقيل: هم قوم آباؤهم من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل، روي هذا عن الفراء " على خوف من فرعون وملئهم " الضمير لفرعون، وجمع لأنه لما كان جباراً جمعوا ضميره تعظيماً له، وقيل: إن قوم فرعون سموا بفرعون مثل ثمود، فرجع الضمير إليهم بهذا الاعتبار، وقيل إنه عائد على مضاف محذوف، والتقدير: على خوف من آل فرعون، وروي هذا عن الفراء. ومنع ذلك الخليل وسيبويه فلا يجوز عندهما قامت هند وأنت تريد غلامها. وروي عن الأخفش أن الضمير يعود على الذرية، وقواه النحاس "أن يفتنهم" أي يصرفهم عن دينهم بالعذاب الذي كان ينزله بهم، وهو بدل اشتمال. ويجوز أن يكون في موضع نصب بالمصدر "وإن فرعون لعال في الأرض" أي عات متكبر متغلب على أرض مصر "وإنه لمن المسرفين" المجاوزين للحد في الكفر وما يفعله من القتل والصلب وتنويع العقوبات.

قوله: 84- "وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين" قيل: إن هذا من باب التكرير للشرط، فشرط في التوكل على الله الإيمان به والإسلام: أي الاستسلام لقضائه وقدره، وقيل: إن هذا ليس من تعليق الحكم بشرطين بل المعلق بالإيمان هو وجوب التوكل، والمشروط بالإسلام وجوده، والمعنى: أن يسلموا أنفسهم لله: أي يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيها لأن التوكل لا يكون مع التخليط. قال في الكشاف: ونظيره في الكلام إن ضربك زيد فاضربه إن كانت لك به قوة.

85- "فقالوا" أي قوم موسى مجيبين له "على الله توكلنا" ثم دعوا الله مخلصين فقالوا: "ربنا لا تجعلنا فتنة" أي موضع فتنة "للقوم الظالمين" والمعنى: لا تسلطهم علينا فيعذبونا حتى يفتنونا عن ديننا ولا تجعلنا فتنة لهم يفتنون بنا غيرنا فيقولون لهم: لو كان هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم وعذبناهم، وعلى المعنى الأول تكون الفتنة بمعنى المفتون.

ولما قدموا التضرع إلى الله سبحانه في أن يصون دينهم عن الفساد أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم فقالوا: 86- "ونجنا برحمتك من القوم الكافرين" وفي هذا دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم.

قوله: 87- " وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا " أن هي المفسرة لأن في الإيحاء معنى أن تبوآ: أي اتخذا لقومكما بمصر بيوتاً، يقال: بوأت زيداً مكاناً وبوأت لزيد مكاناً، والمبوأ: المنزل الملزوم، ومنه بوأه الله منزلاً: أي ألزمه إياه وأسكنه فيه، ومنه الحديث: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ومنه قول الراجز: نحن بنو عدنان ليس شك تبوأ المجد بنا والملك قيل: ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية، وقيل: هي مصر المعروفة لا الإسكندرية "واجعلوا بيوتكم قبلة" أي متوجهة إلى جهة القبلة، قيل: والمراد بالبيوت هنا المساجد، وإليه ذهب جماعة من السلف، وقيل: المراد بالبيوت التي يسكنون فيها، أمروا بأن يجعلوها منا قبلة، والمراد بالقبلة على القول الأول هي جهة بيت المقدس، وهو قبلة اليهود إلى اليوم، وقيل: جهة الكعبة، وأنها كانت قبلة موسى ومن معه، وقيل: المراد أنهم يجعلون بيوتهم مستقبلة للقبلة ليصلوا فيها سراً لئلا يصيبهم من الكفار معرة بسبب الصلاة، ومما يؤيد هذا قوله: "وأقيموا الصلاة" أي التي أمركم بإقامتها فإنه يفيد أن القبلة هي قبلة الصلاة إما في المساجد أو في البيوت لا جعل البيوت متقابلة، وإنما جعل الخطاب في أول الكلام مع موسى وهارون، ثم جعله لهما ولقومهما في قوله: "واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة" ثم أفرد موسى بالخطاب بعد ذلك، فقال: "وبشر المؤمنين" لأن اختيار المكان مفوض إلى الأنبياء، ثم جعل عاماً في استقبال القبلة وإقامة الصلاة، لأن ذلك واجب على الجميع لا يختص بالأنبياء، ثم جعل خاصاً بموسى لأنه الأصل في الرسالة وهارون تابع له، فكان ذلك تعظيماً للبشارة وللمبشر بها، وقيل: إن الخطاب في "وبشر المؤمنين" لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على طريقة الالتفات والاعتراض، والأول أولى. وقد أرخج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "لتلفتنا" قال: لتلوينا. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي قال: لتصدنا عن آلهتنا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: "وتكون لكما الكبرياء في الأرض" قال: العظمة والملك والسلطان. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "فما آمن لموسى إلا ذرية" قال: الذرية القليل. وأخرج هؤلاء عنه في قوله: "ذرية من قومه" قال: من بني إسرائيل. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ونعيم بن حماد في الفتن وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: "ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين" قال: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه قال في تفسير الآية: لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك، فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنون بنا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي قلابة في الآية قال: سأل ربه أن لا يظهر علينا عدونا فيحسبون أنهم أولى بالعدل فيفتنون بذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مجلز نحوه. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله: "وأوحينا إلى موسى وأخيه" الآية، قال ذلك حين منعهم فرعون الصلاة، فأمروا أن يجعلوا مساجدهم في بيوتهم وأن يوجهوها نحو القبلة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: " أن تبوءا لقومكما بمصر " قال: مصر الإسكندرية. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في الآية قال: كانوا لا يصلون إلا في البيع حتى خافوا من آل فرعون فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: أمروا أن يتخذوا في بيوتهم مساجد. وأخرج أبو الشيخ عن أبي سنان قال: القبلة الكعبة، وذكر أن آدم فمن بعده كانوا يصلون قبل الكعبة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "واجعلوا بيوتكم قبلة" قال: يقابل بعضها بعضاً.

لما بالغ موسى عليه السلام في إظهار المعجزات وإقامة الحجج البينات، ولم يكن لذلك تأثير فيمن أرسل إليهم دعا عليهم بعد أن بين سبب إصرارهم على الكفر وتمسكهم بالجحود والعناد، فقال مبيناً للسبب أولاً: 88- "ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا" قد تقدم أن الملأ هم الأشراف، والزينة: اسم لكل ما يتزين به من ملبوس ومركوب وحلية وفراش وسلاح وغير ذلك، ثم كرر النداء للتأكيد فقال: "ربنا ليضلوا عن سبيلك". وقد اختلف في هذه اللام الداخلة على الفعل، فقال الخليل وسيبويه: إنها لام العاقبة والصيرورة. والمعنى: أنه لما كان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاهم ما أعطاهم من النعم ليضلوا، فتكون اللام على هذا متعلقة بآتيت، وقيل إنها لام كي: أي أعطيتهم لكي يضلوا. وقال قوم: إن المعنى أعطيتهم ذلك لئلا يضلوا، فحذفت لا كما قال سبحانه: "يبين الله لكم أن تضلوا". قال النحاس: ظاهر هذا الجواب حسن إلا أن العرب لا تحذف لا إلا مع أن، فموه صاحب هذا التأويل بالاستدلال بقوله: "يبين الله لكم أن تضلوا" وقيل: اللام للدعاء عليهم. والمعنى: ابتلهم بالهلاك عن سبيلك، واستدل هذا القائل بقوله سبحانه بعد هذا: "اطمس" "واشدد". وقد أطال صاحب الكشاف في تقرير هذا بما لا طائل تحته، والقول الأول هو الأولى. وقرأ الكوفيون "ليضلوا" بضم حرف المضارعة: أي يوقعوا الإضلال على غيرهم. وقرأ الباقون بالفتح: أي يضلون في أنفسهم "ربنا اطمس على أموالهم". قال الزجاج: طمس الشيء إذهابه عن صورته، والمعنى: الدعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم ويهلكها، وقرئ بضم الميم عن اطمس "واشدد على قلوبهم" أي اجعلها قاسية مطبوعة لا تقبل الحق ولا تنشرح للإيمان. قوله: "فلا يؤمنوا". قال المبرد والزجاج: هو معطوف على ليضلوا، والمعنى: آتيتهم النعم ليضلوا ولا يؤمنوا، ويكون ما بين المعطوف والمعطوف عليه اعتراضاً. وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة: هو دعاء بلفظ النهي، والتقدير: اللهم فلا يؤمنوا، ومنه قول الأعشى: فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى ولا تلقني إلا وأنفك راغم وقال الأخفش: إنه جواب الأمر: أي اطمس واشدد فلا يؤمنوا، فيكون منصوباً. وروي هذا عن الفراء أيضاً، ومنه: يا ناق سيري عنقاً فسيحاً إلى سليمان فنستريحا "حتى يروا العذاب الأليم" أي لا يحصل منهم الإيمان إلا مع المعاينة لما يعذبهم الله به، وعند ذلك لا ينفع إيمانهم. وقد استشكل بعض أهل العلم ما في هذه الآية من الدعاء على هؤلاء، وقال: إن الرسل إنما تطلب هداية قومهم وإيمانهم. وأجيب بأنه لا يجوز لنبي أن يدعو على قومه إلا بإذن الله سبحانه، وإنما يأذن الله بذلك لعلمه بأنه ليس فيهم من يؤمن، ولهذا لما أعلم الله نوحاً عليه السلام بأنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن، قال: "رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً".

الصفحة رقم 218 من المصحف تحميل و استماع mp3