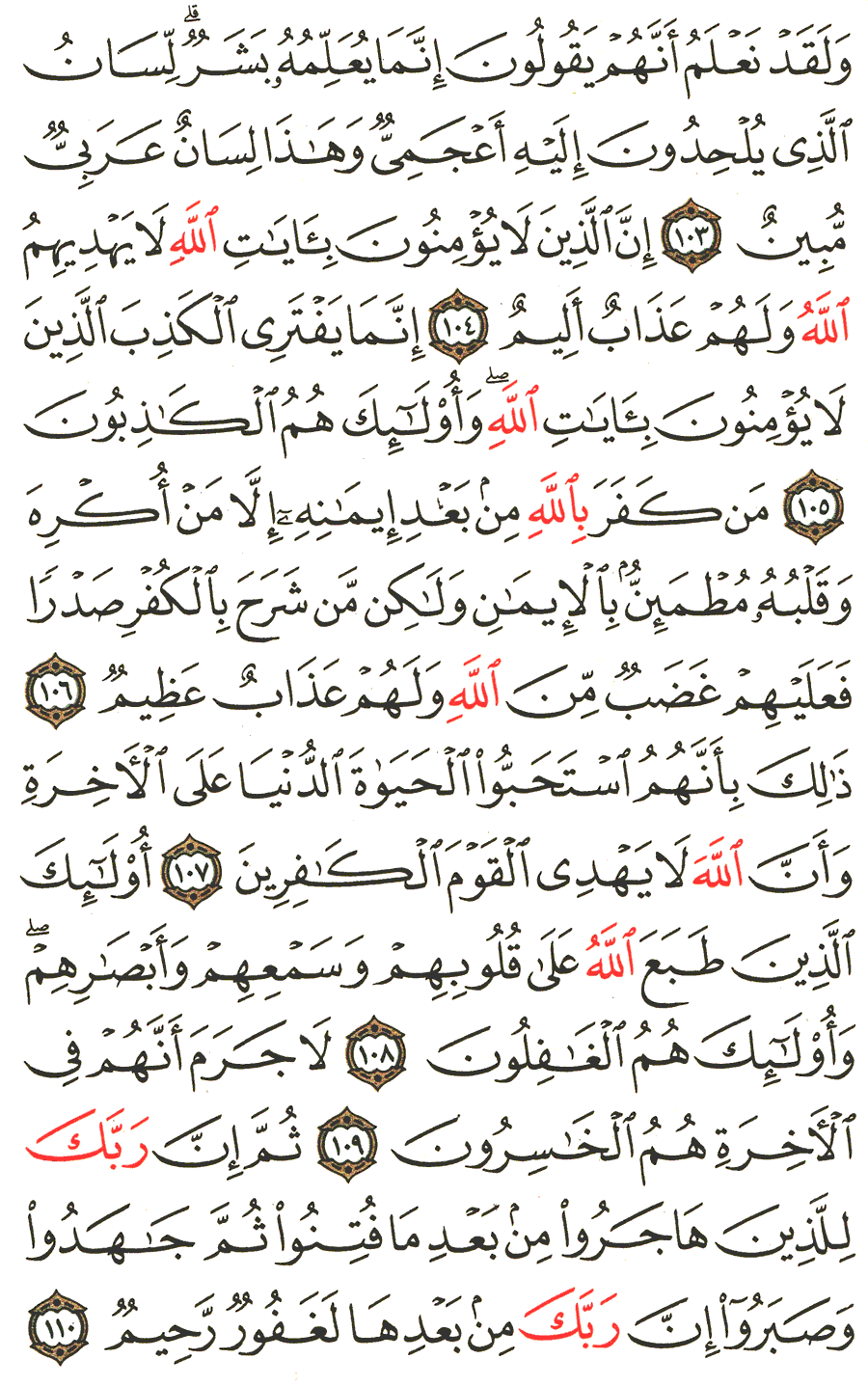

سورة النحل | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 279 من المصحف

ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال: 103- "ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر" اللام هي الموطئة: أي ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون إنما يعلم محمداً القرآن بشر من بني آدم غير ملك. وقد اختلف أهل العلم في تعيين هذا البشر الذي زعموا عليه ما زعموا، فقيل هو غلام الفاكه بن المغيرة، واسمه جبر، وكان نصرانياً فأسلم، وكان كفار قريش إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أخبار القرون الأولى مع كونه أمياً، قالوا: إنما يعلمه جبر. وقيل اسمه يعيش، عبد لبني الحضرمي، وكان يقرأ الكتب الأعجمية. وقيل غلام لبني عامر بن لؤي. وقيل هما غلامان: اسم أحدهما يسار، واسم الآخر جبر، وكانا صيقليين يعملان السيوف، وكانا يقرآن كتاباً لهم، وقيل كانا يقرآن التوراة والإنجيل. وقيل عنوا سلمان الفارسي، وقيل عنوا نصرانياً بمكة اسمه بلعام، وكان يقرأ التوراة. وقيل عنوا رجلاً نصرانياً كان اسمه أبا ميسرة يتكلم بالرومية، وفي رواية اسمه عداس. قال النحاس: وهذه الأقوال غير متناقضة، لأنه يجوز أنهم زعموا أنهم جميعاً يعلمونه، ولكن لا يمكن الجمع باعتبار قول من قال إنه سلمان، لأن هذه الآية مكية، وهو إنما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال: "لسان الذي يلحدون إليه أعجمي" الإلحاد: الميل، يقال لحد وألحد: أي مال عن القصد. وقد تقدم في الأعراف، وقرأ حمزة والكسائي يلحدون بفتح الياء والحاء. وقرأ من عداهما بضم الياء وكسر الحاء: أي لسان الذي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك أعجمي، يقال: رجل أعجم وامرأة عجماء: أي لا يفصحان، والعجمة الإخفاء، وهي ضد البيان، والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها أعجمياً. قال الفراء: الأعجم الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب، والأعجمي: هو العجمي الذي أصله من العجم. وقال أبو علي الفارسي: العجمي المنسوب إلى العجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم، وكذلك الأعجم، والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً "وهذا لسان عربي مبين" الإشارة إلى القرآن، وسماه لساناً لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لساناً، ومنه قول الشاعر: لسان الشر تهديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تخونا أو أراد باللسان البلاغة فكأنه قال: وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح، فكيف تزعمون أن بشراً يعلمه من العجم. وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه، وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة وهاتان الجملتان مستأنفتان سيقتا لإبطال طعنهم ودفع كذبهم.

ولما ذكر سبحانه جوابهم وبخهم وهددهم فقال: 104- "إن الذين لا يؤمنون بآيات الله" أي لا يصدقون بها "لا يهديهم الله" إلى الحق الذي هو سبيل النجاة هداية موصلة إلى المطلوب لما علم من شقاوتهم " ولهم في الآخرة عذاب عظيم " بسبب ما هم عليه من الكفر والتكذيب بآيات الله.

ثم لما وقع منهم نسبة الافتراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليهم بقوله: 105- "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله" فكيف يقع الافتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رأس المؤمنين بها، والداعين إلى الإيمان بها، وهؤلاء الكفار هم الذين لا يؤمنون بها، فهم المفترون للكذب. قال الزجاج: المعنى إنما يفتري الكذب الذين إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله كذبوا بها هؤلاء أكذب الكذبة، ثم سماهم الكاذبين، فقال: "أولئك" أي المتصفون بذلك "هم الكاذبون" أي إن الكذب نعت لازم لهم وعادة من عادتهم فهم الكاملون في الكذب، إذ لا كذب أعظم من تكذيبهم بآيات الله. وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن الحياة الطيبة المذكورة في الآية فقال: الحياة الطيبة الرزق الحلال في هذه الحياة الدنيا، وإذا صار إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: الكسب الطيب والعمل الصالح. وأخرج العسكري في الأمثال عن علي في الآية قال: القناعة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس قال: القنوع، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو "اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير". وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه". وأخرج الترمذي والنسائي من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قد أفلح من هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافاً وقنع به". وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر عن عطاء قال: الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة وغيرها من أجل قوله: "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" وقد ورد في مشروعية الاستعاذة عند التلاوة ما لعلنا قد قدمنا ذكره. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "إنما سلطانه على الذين يتولونه" يقول سلطان الشيطان على من تولى الشيطان وعمل بمعصية الله. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: "وإذا بدلنا آية مكان آية" وقوله: "ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا" قال: عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاره. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "وإذا بدلنا آية مكان آية" قال: هو كقوله: "ما ننسخ من آية أو ننسها". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بمكة قيناً اسمه بلعام، وكان أعجمياً، فكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج من عنده، فقالوا: إنما يعلمه بلعام، فأنزل الله "ولقد نعلم أنهم يقولون" الآية. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عنه في الآية. قال: قالوا إنما يعلم محمداً عبد بن الحضرمي وهو صاحب الكتب، فأنزل الله هذه الآية. وأخرج آدم بن أبي إياس وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال: كان لنا عبدان من أهل عين التمر، يقال لأحدهما يسار والآخر جبر، وكانا يصنعان السيوف بمكة، وكانا يقرآن الإنجيل، فربما مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يقرآن فيقف ويستمع، فقال المشركون: إنما يتعلم منهما، فنزلت هذه الآية.

قوله: 106- "من كفر بالله من بعد إيمانه" قد اختلف أهل العلم في إعرابه فذهب الأكثرون على أنه بدل، إما من "الذين لا يؤمنون بآيات الله" وما بينهما اعتراض، والمعنى: إنما يفتري الكذب من كفر، واستثنى منهم المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراء. ثم قال: "ولكن من شرح بالكفر صدراً" أي اعتقده وطابت به نفسه واطمأن إليه "فعليهم غضب" وإما من المبتدأ الذي هو "أولئك" أو من الخبر الذي هو "الكاذبون" وذهب الزجاج إلى الأول وقال الأخفش: إن "من" مبتدأ وخبره محذوف اكتفي منه بخبر "من" الثانية كقولك: من يأتنا منكن نكرمه، وقيل هو: أي "من" في "من كفر" منصوب على الذم وقيل إن من شرطية والجواب محذوف لأن جواب "من شرح" دال عليه، وهو كقول الأخفش، وإنما خالفه في إطلاق لفظ الشرط على "من" والجواب على خبرها فكأنه قيل على هذا: من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب، وإنما صح استثناء المكره من الكافر مع أنه ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان ما لا يظهر إلا من الكافر لولا الإكراه. قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر. وحكي عن محمد بن الحسن أنه إذا أظهر الكفر كان مرتداً في الظاهر، وفيما بينه وبين الله على الإسلام، وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلماً، وهذا القول مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنة، وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه الآية إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة، مثل أن يكره على السجود لغير الله ويدفعه ظاهر الآية، فإنها عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصول، وجملة "وقلبه مطمئن بالإيمان" في محل نصب على الحال من المستثنى: أي إلا من كفر بإكراه، والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته، وليس بعد هذا الوعيد العظيم وهو الجمع للمرتدين بين غضب الله وعظيم عذابه.

والإشارة بقوله: 107- "ذلك" إلى الكفر بعد الإيمان، أو إلى الوعيد بالغضب والعذاب، والباء في "بأنهم استحبوا الحياة الدنيا" للسببية: أي ذلك بسبب تأثيرهم للحياة الدنيا "على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين" معطوف على "أنهم استحبوا" أي ذلك بأنهم استحبوا، وبأن الله لا يهدي القوم الكافرين إلى الإيمان به.

ثم وصفهم بقوله: 108- "أولئك" أي الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة "الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم" فلم يفهموا المواعظ ولا سمعوها، ولا أبصروا الآيات التي يستدل بها على الحق، وقد سبق تحقيق الطبع في أول البقرة، ثم أثبت لهم صفة نقص غير الصفة المتقدمة فقال: "وأولئك هم الغافلون" عما يراد بهم، وضمير الفصل يفيد أنهم متناهون في الغفلة، إذ لا غفلة أعظم من غفلتهم هذه.

109- "لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون" أي الكاملون في الخسران البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية، وقد تقدم تحقيق الكلام في معنى "لا جرم" في مواضع منها ما هو في هذه السورة.

110- "ثم إن ربك للذين هاجروا" من دار الكفر إلى دار الإسلام، وخبر إن محذوف، والتقدير لغفور رحيم، وإنما حذف لدلالة خبر "إن ربك" المتأخرة عليه، وقيل الخبر هو للذين هاجروا: أي إن ربك لهم بالولاية والنصرة لا عليهم، وفيه بعد، وقيل إن خبرها هو قوله " لغفور رحيم "، وإن ربك الثانية تأكيد للأولى. قال في الكشاف: ثم ها هنا للدلالة على تباعد حال هؤلاء، يعني الذين نزلت الآية فيهم عن حال أولئك، وهم عمار وأصحابه، ويدل على ذلك ما روي أنها نزلت في عبد الله بن أبي سرح، وسيأتي بيان ذلك "من بعد ما فتنوا" أي فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم ليرجعوا في الكفر، وقرئ "فتنوا" على البناء للفاعل: أي الذين فتنوا المؤمنين وعذبوهم على الإسلام "ثم جاهدوا" في سبيل الله وصبروا على ما أصابهم من الكفار، وعلى ما يلقونه من مشاق التكليف " لغفور رحيم " أي كثير الغفران والرحمة لهم، ومعنى الآية على قراءة من قرأ "فتنوا" على البناء للفاعل واضح ظاهر: أي إن ربك لهؤلاء الكفار الذين فتنوا من أسلم وعذبوهم ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحيم، وأما على قراءة البناء للمفعول وهي قراءة الجمهور، فالمعنى: أن هؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين وصدورهم غير منشرحة للكفر إذا صلحت أعمالهم وجاهدوا في الله وصبروا على المكاره لغفور لهم رحيم بهم، وأما إذا كان سبب الآية هذه هو عبد الله بن أبي سرح الذي ارتد عن الإسلام ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام، فالمعنى: أن هذا المفتون في دينه بالردة إذا أسلم وجاهد وصبر فالله غفور له رحيم به، والضمير في بعدها يرجع إلى الفتنة أو إلى المهاجرة والجهاد والصبر، أو إلى الجميع.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 279

278ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبههم فقال: 103- "ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر" اللام هي الموطئة: أي ولقد نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون إنما يعلم محمداً القرآن بشر من بني آدم غير ملك. وقد اختلف أهل العلم في تعيين هذا البشر الذي زعموا عليه ما زعموا، فقيل هو غلام الفاكه بن المغيرة، واسمه جبر، وكان نصرانياً فأسلم، وكان كفار قريش إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أخبار القرون الأولى مع كونه أمياً، قالوا: إنما يعلمه جبر. وقيل اسمه يعيش، عبد لبني الحضرمي، وكان يقرأ الكتب الأعجمية. وقيل غلام لبني عامر بن لؤي. وقيل هما غلامان: اسم أحدهما يسار، واسم الآخر جبر، وكانا صيقليين يعملان السيوف، وكانا يقرآن كتاباً لهم، وقيل كانا يقرآن التوراة والإنجيل. وقيل عنوا سلمان الفارسي، وقيل عنوا نصرانياً بمكة اسمه بلعام، وكان يقرأ التوراة. وقيل عنوا رجلاً نصرانياً كان اسمه أبا ميسرة يتكلم بالرومية، وفي رواية اسمه عداس. قال النحاس: وهذه الأقوال غير متناقضة، لأنه يجوز أنهم زعموا أنهم جميعاً يعلمونه، ولكن لا يمكن الجمع باعتبار قول من قال إنه سلمان، لأن هذه الآية مكية، وهو إنما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال: "لسان الذي يلحدون إليه أعجمي" الإلحاد: الميل، يقال لحد وألحد: أي مال عن القصد. وقد تقدم في الأعراف، وقرأ حمزة والكسائي يلحدون بفتح الياء والحاء. وقرأ من عداهما بضم الياء وكسر الحاء: أي لسان الذي يميلون إليه ويزعمون أنه يعلمك أعجمي، يقال: رجل أعجم وامرأة عجماء: أي لا يفصحان، والعجمة الإخفاء، وهي ضد البيان، والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها أعجمياً. قال الفراء: الأعجم الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب، والأعجمي: هو العجمي الذي أصله من العجم. وقال أبو علي الفارسي: العجمي المنسوب إلى العجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم، وكذلك الأعجم، والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً "وهذا لسان عربي مبين" الإشارة إلى القرآن، وسماه لساناً لأن العرب تقول للقصيدة والبيت لساناً، ومنه قول الشاعر: لسان الشر تهديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تخونا أو أراد باللسان البلاغة فكأنه قال: وهذا القرآن ذو بلاغة عربية وبيان واضح، فكيف تزعمون أن بشراً يعلمه من العجم. وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه، وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة وهاتان الجملتان مستأنفتان سيقتا لإبطال طعنهم ودفع كذبهم.

ولما ذكر سبحانه جوابهم وبخهم وهددهم فقال: 104- "إن الذين لا يؤمنون بآيات الله" أي لا يصدقون بها "لا يهديهم الله" إلى الحق الذي هو سبيل النجاة هداية موصلة إلى المطلوب لما علم من شقاوتهم " ولهم في الآخرة عذاب عظيم " بسبب ما هم عليه من الكفر والتكذيب بآيات الله.

ثم لما وقع منهم نسبة الافتراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليهم بقوله: 105- "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله" فكيف يقع الافتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رأس المؤمنين بها، والداعين إلى الإيمان بها، وهؤلاء الكفار هم الذين لا يؤمنون بها، فهم المفترون للكذب. قال الزجاج: المعنى إنما يفتري الكذب الذين إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله كذبوا بها هؤلاء أكذب الكذبة، ثم سماهم الكاذبين، فقال: "أولئك" أي المتصفون بذلك "هم الكاذبون" أي إن الكذب نعت لازم لهم وعادة من عادتهم فهم الكاملون في الكذب، إذ لا كذب أعظم من تكذيبهم بآيات الله. وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن الحياة الطيبة المذكورة في الآية فقال: الحياة الطيبة الرزق الحلال في هذه الحياة الدنيا، وإذا صار إلى ربه جازاه بأحسن ما كان يعمل. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: الكسب الطيب والعمل الصالح. وأخرج العسكري في الأمثال عن علي في الآية قال: القناعة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس قال: القنوع، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو "اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير". وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه". وأخرج الترمذي والنسائي من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قد أفلح من هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافاً وقنع به". وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر عن عطاء قال: الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة وغيرها من أجل قوله: "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" وقد ورد في مشروعية الاستعاذة عند التلاوة ما لعلنا قد قدمنا ذكره. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "إنما سلطانه على الذين يتولونه" يقول سلطان الشيطان على من تولى الشيطان وعمل بمعصية الله. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: "وإذا بدلنا آية مكان آية" وقوله: "ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا" قال: عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاره. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "وإذا بدلنا آية مكان آية" قال: هو كقوله: "ما ننسخ من آية أو ننسها". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بمكة قيناً اسمه بلعام، وكان أعجمياً، فكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج من عنده، فقالوا: إنما يعلمه بلعام، فأنزل الله "ولقد نعلم أنهم يقولون" الآية. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عنه في الآية. قال: قالوا إنما يعلم محمداً عبد بن الحضرمي وهو صاحب الكتب، فأنزل الله هذه الآية. وأخرج آدم بن أبي إياس وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال: كان لنا عبدان من أهل عين التمر، يقال لأحدهما يسار والآخر جبر، وكانا يصنعان السيوف بمكة، وكانا يقرآن الإنجيل، فربما مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يقرآن فيقف ويستمع، فقال المشركون: إنما يتعلم منهما، فنزلت هذه الآية.

قوله: 106- "من كفر بالله من بعد إيمانه" قد اختلف أهل العلم في إعرابه فذهب الأكثرون على أنه بدل، إما من "الذين لا يؤمنون بآيات الله" وما بينهما اعتراض، والمعنى: إنما يفتري الكذب من كفر، واستثنى منهم المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراء. ثم قال: "ولكن من شرح بالكفر صدراً" أي اعتقده وطابت به نفسه واطمأن إليه "فعليهم غضب" وإما من المبتدأ الذي هو "أولئك" أو من الخبر الذي هو "الكاذبون" وذهب الزجاج إلى الأول وقال الأخفش: إن "من" مبتدأ وخبره محذوف اكتفي منه بخبر "من" الثانية كقولك: من يأتنا منكن نكرمه، وقيل هو: أي "من" في "من كفر" منصوب على الذم وقيل إن من شرطية والجواب محذوف لأن جواب "من شرح" دال عليه، وهو كقول الأخفش، وإنما خالفه في إطلاق لفظ الشرط على "من" والجواب على خبرها فكأنه قيل على هذا: من كفر بالله فعليهم غضب إلا من أكره، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب، وإنما صح استثناء المكره من الكافر مع أنه ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان ما لا يظهر إلا من الكافر لولا الإكراه. قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر. وحكي عن محمد بن الحسن أنه إذا أظهر الكفر كان مرتداً في الظاهر، وفيما بينه وبين الله على الإسلام، وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات مسلماً، وهذا القول مردود على قائله مدفوع بالكتاب والسنة، وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه الآية إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة، مثل أن يكره على السجود لغير الله ويدفعه ظاهر الآية، فإنها عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصول، وجملة "وقلبه مطمئن بالإيمان" في محل نصب على الحال من المستثنى: أي إلا من كفر بإكراه، والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته، وليس بعد هذا الوعيد العظيم وهو الجمع للمرتدين بين غضب الله وعظيم عذابه.

والإشارة بقوله: 107- "ذلك" إلى الكفر بعد الإيمان، أو إلى الوعيد بالغضب والعذاب، والباء في "بأنهم استحبوا الحياة الدنيا" للسببية: أي ذلك بسبب تأثيرهم للحياة الدنيا "على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين" معطوف على "أنهم استحبوا" أي ذلك بأنهم استحبوا، وبأن الله لا يهدي القوم الكافرين إلى الإيمان به.

ثم وصفهم بقوله: 108- "أولئك" أي الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة "الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم" فلم يفهموا المواعظ ولا سمعوها، ولا أبصروا الآيات التي يستدل بها على الحق، وقد سبق تحقيق الطبع في أول البقرة، ثم أثبت لهم صفة نقص غير الصفة المتقدمة فقال: "وأولئك هم الغافلون" عما يراد بهم، وضمير الفصل يفيد أنهم متناهون في الغفلة، إذ لا غفلة أعظم من غفلتهم هذه.

109- "لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون" أي الكاملون في الخسران البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية، وقد تقدم تحقيق الكلام في معنى "لا جرم" في مواضع منها ما هو في هذه السورة.

110- "ثم إن ربك للذين هاجروا" من دار الكفر إلى دار الإسلام، وخبر إن محذوف، والتقدير لغفور رحيم، وإنما حذف لدلالة خبر "إن ربك" المتأخرة عليه، وقيل الخبر هو للذين هاجروا: أي إن ربك لهم بالولاية والنصرة لا عليهم، وفيه بعد، وقيل إن خبرها هو قوله " لغفور رحيم "، وإن ربك الثانية تأكيد للأولى. قال في الكشاف: ثم ها هنا للدلالة على تباعد حال هؤلاء، يعني الذين نزلت الآية فيهم عن حال أولئك، وهم عمار وأصحابه، ويدل على ذلك ما روي أنها نزلت في عبد الله بن أبي سرح، وسيأتي بيان ذلك "من بعد ما فتنوا" أي فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم ليرجعوا في الكفر، وقرئ "فتنوا" على البناء للفاعل: أي الذين فتنوا المؤمنين وعذبوهم على الإسلام "ثم جاهدوا" في سبيل الله وصبروا على ما أصابهم من الكفار، وعلى ما يلقونه من مشاق التكليف " لغفور رحيم " أي كثير الغفران والرحمة لهم، ومعنى الآية على قراءة من قرأ "فتنوا" على البناء للفاعل واضح ظاهر: أي إن ربك لهؤلاء الكفار الذين فتنوا من أسلم وعذبوهم ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحيم، وأما على قراءة البناء للمفعول وهي قراءة الجمهور، فالمعنى: أن هؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين وصدورهم غير منشرحة للكفر إذا صلحت أعمالهم وجاهدوا في الله وصبروا على المكاره لغفور لهم رحيم بهم، وأما إذا كان سبب الآية هذه هو عبد الله بن أبي سرح الذي ارتد عن الإسلام ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام، فالمعنى: أن هذا المفتون في دينه بالردة إذا أسلم وجاهد وصبر فالله غفور له رحيم به، والضمير في بعدها يرجع إلى الفتنة أو إلى المهاجرة والجهاد والصبر، أو إلى الجميع.

الصفحة رقم 279 من المصحف تحميل و استماع mp3