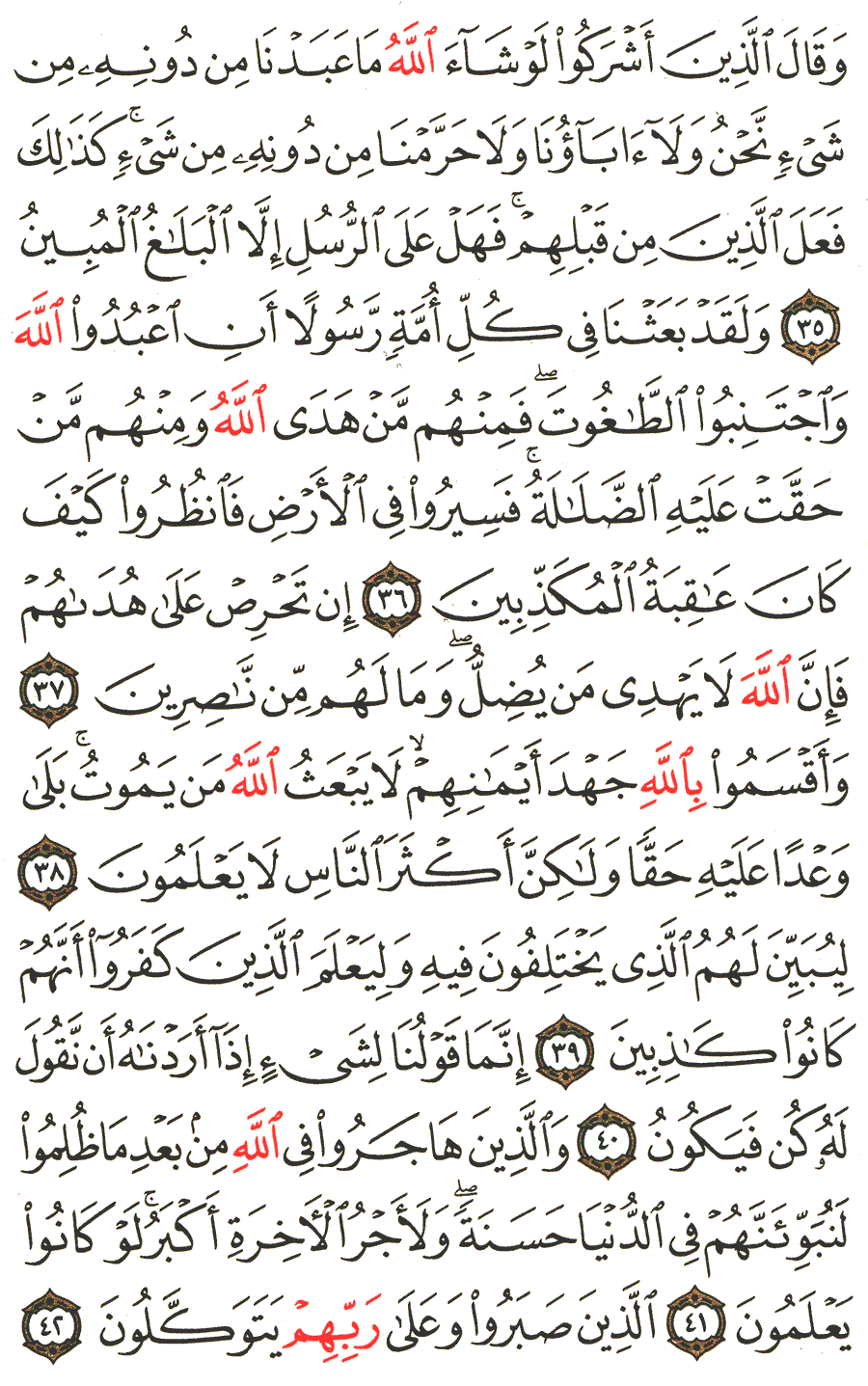

سورة النحل | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير ابن كثير تفسير الصفحة 271 من المصحف

** وَقَالَ الّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نّحْنُ وَلآ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرّسُلِ إِلاّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ * وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّةٍ رّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الْطّاغُوتَ فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُمْ مّنْ حَقّتْ عَلَيْهِ الضّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ * إِن تَحْرِصْ عَلَىَ هُدَاهُمْ فَإِنّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلّ وَمَا لَهُمْ مّن نّاصِرِينَ

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم: {لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء} أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل به سلطاناً, ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة, ولما مكننا منه, قال الله تعالى راداً عليهم شبهتهم: {فهل على الرسل إلا البلاغ المبين} أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم, بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار, ونهاكم عنه آكد النهي, وبعث في كل أمة أي في كل قرن وطائفة رسولاً, وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه {أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح, وكان أول رسول بعثه الله الى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب, وكلهم كما قال الله تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون}, وقوله تعالى: {واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون} وقال تعالى في هذه الاَية الكريمة: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: {لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء} فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية, لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله, وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراً, فلا حجة لهم فيها, لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة, وهو لا يرضى لعباده الكفر, وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة.

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل, فلهذا قال: {فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين} أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف {دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله}, فقال: {ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير}. ثم أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم كقوله تعالى: {ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئ} وقال نوح لقومه: {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم} وقال في هذه الاَية الكريمة: {إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل} كما قال الله تعالى: {من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون} وقال تعالى: {إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم}. وقوله: {فإن الله} أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, فلهذا قال: {لا يهدي من يضل} أي من أضله, فمن ذا الذي يهديه من بعد الله ؟ أي لا أحد {وما لهم من ناصرين} أي ينقذونهم من عذابه ووثاقه {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين}.

** وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلـَكِنّ أَكْثَرَ الْنّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ * لِيُبَيّنَ لَهُمُ الّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ كَفَرُواْ أَنّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ * إِنّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

يقول تعالى مخبراً عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا بالله جهد أيمانهم أي اجتهدوا في الحلف, وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت أي استبعدوا ذلك, وكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه, فقال تعالى مكذبا لهم وراداً عليهم {بلى} أي بلى سيكون ذلك {وعداً عليه حق} أي لا بد منه {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} أي فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر, ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد, فقال: {ليبين لهم} أي للناس {الذي يختلفون فيه} أي من كل شيء {ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى} {وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين} أي في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله من يموت, ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا, وتقول لهم الزبانية: {هذه النار التي كنتم بها تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون * اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون} ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء, وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون, والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة, فيكون كما يشاء, كقوله: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} وقال {ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة} وقال: في هذه الاَية الكريمة {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} أي أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن, كما قال الشاعر:

إذا ما أراد الله أمراً فإنمايقول له كن كائناً فيكون

أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به, فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف, لأنه الواحد القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء فلا إله إلا هو ولا رب سواه, وقال ابن أبي حاتم: ذكر الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا حجاج عن ابن جريج, أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك, وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك, فأما تكذيبه إياي فقال: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت} قال وقلت: {بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون} وأما شتمه إياي فقال: {إن الله ثالث ثلاثة} وقلت: {قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد}. هكذا ذكره موقوفاً وهو في الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر.

** وَالّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوّئَنّهُمْ فِي الدّنْيَا حَسَنَةً وَلأجْرُ الاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ * الّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىَ رَبّهِمْ يَتَوَكّلُونَ

يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته, الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وجزائه, ويحتمل أن يكون سبب نزولها في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم, ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول, وأبو سلمة بن عبد الأسود في جماعة قريب من ثمانين ما بين رجل وامرأة صديق وصديقة رضي الله عنهم وأرضاهم, وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والاَخرة فقال: {لنبوئنهم في الدنيا حسنة} قال ابن عباس والشعبي وقتادة: المدينة, وقيل: الرزق الطيب, قاله مجاهد ولا منافاة بين القولين, فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها في الدنيا, فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منه, وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم في البلاد, وحكمهم على رقاب العباد, وصاروا أمراء حكاماً, وكل منهم للمتقين إماماً, وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الاَخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا, فقال: {ولأجر الاَخرة أكبر} أي مما أعطيناهم في الدنيا {لو كانوا يعلمون} أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله, ولهذا قال هشيم عن العوام عمن حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: خذ بارك الله لك فيه, هذا ما وعدك الله في الدنيا, وما ادخر لك في الاَخرة أفضل, ثم قرأ هذه الاَية {لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الاَخرة أكبر لو كانوا يعلمون}. ثم وصفهم تعالى فقال: {الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون} أي صبروا على الأذى من قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والاَخرة.

تفسير ابن كثير - صفحة القرآن رقم 271

271 : تفسير الصفحة رقم 271 من القرآن الكريم** وَقَالَ الّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نّحْنُ وَلآ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرّسُلِ إِلاّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ * وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمّةٍ رّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الْطّاغُوتَ فَمِنْهُم مّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُمْ مّنْ حَقّتْ عَلَيْهِ الضّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ * إِن تَحْرِصْ عَلَىَ هُدَاهُمْ فَإِنّ اللّهَ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلّ وَمَا لَهُمْ مّن نّاصِرِينَ

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم: {لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء} أي من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم ما لم ينزل به سلطاناً, ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة, ولما مكننا منه, قال الله تعالى راداً عليهم شبهتهم: {فهل على الرسل إلا البلاغ المبين} أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم ينكره عليكم, بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار, ونهاكم عنه آكد النهي, وبعث في كل أمة أي في كل قرن وطائفة رسولاً, وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه {أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح, وكان أول رسول بعثه الله الى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب, وكلهم كما قال الله تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون}, وقوله تعالى: {واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون} وقال تعالى في هذه الاَية الكريمة: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} فيكف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: {لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء} فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية, لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله, وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراً, فلا حجة لهم فيها, لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة, وهو لا يرضى لعباده الكفر, وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة.

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل, فلهذا قال: {فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين} أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف {دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله}, فقال: {ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير}. ثم أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا كان الله قد أراد إضلالهم كقوله تعالى: {ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئ} وقال نوح لقومه: {ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم} وقال في هذه الاَية الكريمة: {إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل} كما قال الله تعالى: {من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون} وقال تعالى: {إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم}. وقوله: {فإن الله} أي شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, فلهذا قال: {لا يهدي من يضل} أي من أضله, فمن ذا الذي يهديه من بعد الله ؟ أي لا أحد {وما لهم من ناصرين} أي ينقذونهم من عذابه ووثاقه {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين}.

** وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَلـَكِنّ أَكْثَرَ الْنّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ * لِيُبَيّنَ لَهُمُ الّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ كَفَرُواْ أَنّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ * إِنّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

يقول تعالى مخبراً عن المشركين أنهم حلفوا فأقسموا بالله جهد أيمانهم أي اجتهدوا في الحلف, وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث الله من يموت أي استبعدوا ذلك, وكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه, فقال تعالى مكذبا لهم وراداً عليهم {بلى} أي بلى سيكون ذلك {وعداً عليه حق} أي لا بد منه {ولكن أكثر الناس لا يعلمون} أي فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر, ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد, فقال: {ليبين لهم} أي للناس {الذي يختلفون فيه} أي من كل شيء {ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى} {وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين} أي في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث الله من يموت, ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا, وتقول لهم الزبانية: {هذه النار التي كنتم بها تكذبون * أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون * اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون} ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء, وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون, والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة, فيكون كما يشاء, كقوله: {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} وقال {ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة} وقال: في هذه الاَية الكريمة {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} أي أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن, كما قال الشاعر:

إذا ما أراد الله أمراً فإنمايقول له كن كائناً فيكون

أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به, فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف, لأنه الواحد القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء فلا إله إلا هو ولا رب سواه, وقال ابن أبي حاتم: ذكر الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا حجاج عن ابن جريج, أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك, وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك, فأما تكذيبه إياي فقال: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت} قال وقلت: {بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون} وأما شتمه إياي فقال: {إن الله ثالث ثلاثة} وقلت: {قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد}. هكذا ذكره موقوفاً وهو في الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر.

** وَالّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوّئَنّهُمْ فِي الدّنْيَا حَسَنَةً وَلأجْرُ الاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ * الّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىَ رَبّهِمْ يَتَوَكّلُونَ

يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته, الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وجزائه, ويحتمل أن يكون سبب نزولها في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم, ومن أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول, وأبو سلمة بن عبد الأسود في جماعة قريب من ثمانين ما بين رجل وامرأة صديق وصديقة رضي الله عنهم وأرضاهم, وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والاَخرة فقال: {لنبوئنهم في الدنيا حسنة} قال ابن عباس والشعبي وقتادة: المدينة, وقيل: الرزق الطيب, قاله مجاهد ولا منافاة بين القولين, فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها في الدنيا, فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منه, وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم في البلاد, وحكمهم على رقاب العباد, وصاروا أمراء حكاماً, وكل منهم للمتقين إماماً, وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الاَخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا, فقال: {ولأجر الاَخرة أكبر} أي مما أعطيناهم في الدنيا {لو كانوا يعلمون} أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله, ولهذا قال هشيم عن العوام عمن حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: خذ بارك الله لك فيه, هذا ما وعدك الله في الدنيا, وما ادخر لك في الاَخرة أفضل, ثم قرأ هذه الاَية {لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الاَخرة أكبر لو كانوا يعلمون}. ثم وصفهم تعالى فقال: {الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون} أي صبروا على الأذى من قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والاَخرة.

الصفحة رقم 271 من المصحف تحميل و استماع mp3