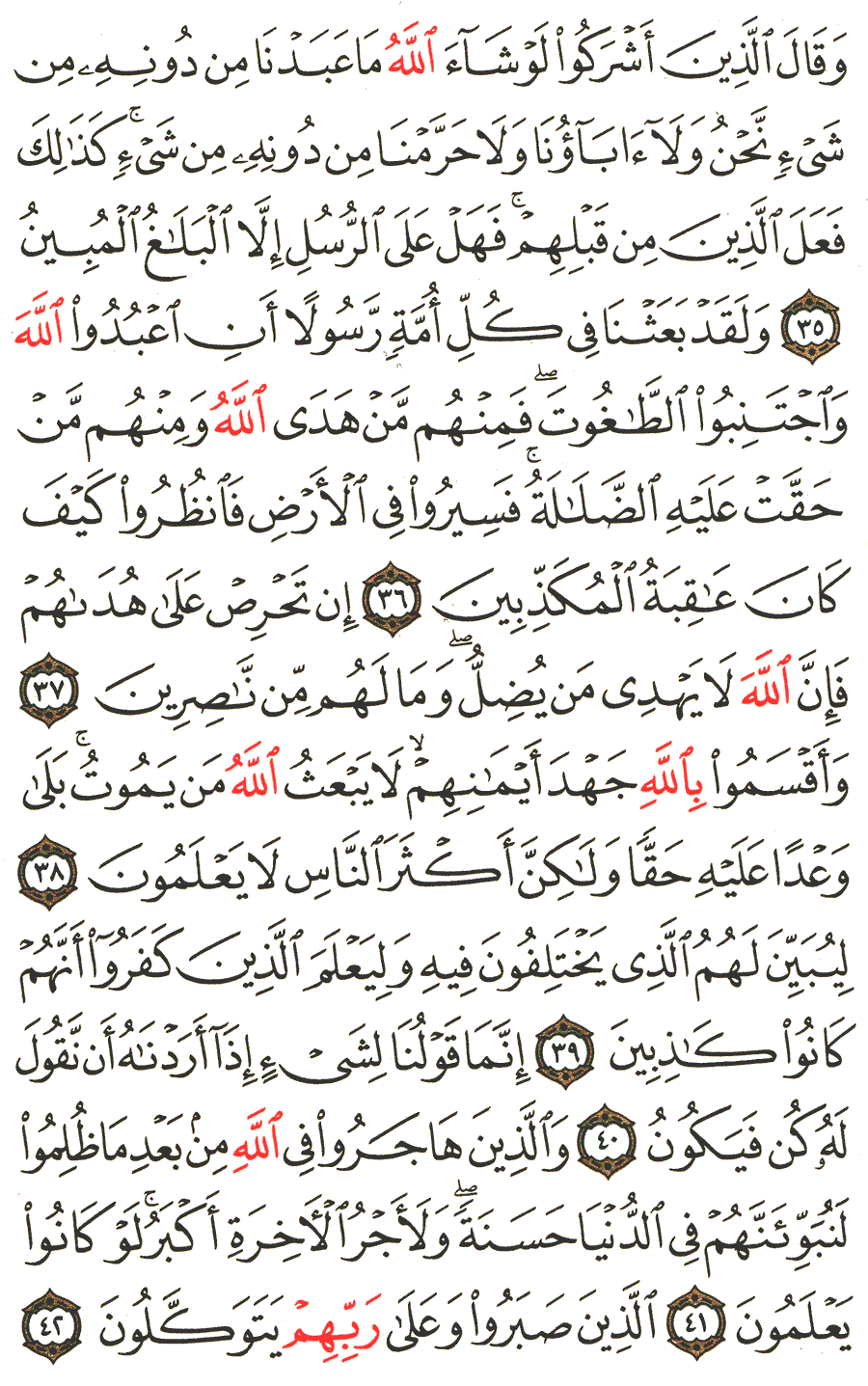

سورة النحل | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 271 من المصحف

35- "وقال الذين أشركوا" هذا نوع آخر من كفرهم الذي حكاه الله عنهم، والمراد بالذين أشركوا هنا أهل مكة "لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء" أي لو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره ما عبدنا ذلك "نحن ولا آباؤنا" الذين كانوا على ما نحن عليه الآن من دين الكفر والشرك بالله. قال الزجاج: إنهم قالوا هذا على جهة الاستهزاء، ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين، وقد مضى الكلام على مثل هذا في سورة الأنعام "ولا حرمنا من دونه من شيء" من السوائب والبحائر ونحوهما، ومقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة الطعن في الرسالة: أي لو كان ما قاله الرسول حقاً من المنع من عبادة غير الله، والمنع من تحريم ما لم يحرمه الله حاكياً ذلك عن الله لم يقع منا ما يخالف ما أراده منا فإنه قد شاء ذلك، وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، فلما وقع منا العبادة لغيره وتحريم ما لم يحرمه كان ذلك دليلاً على أن ذلك هو المطابق لمراده والموافق لمشيئته، مع أنهم في الحقيقية لا يعترفون بذلك ولا يقرون به لكنهم قصدوا ما ذكرنا من الطعن على الرسل "كذلك فعل الذين من قبلهم" من طوائف الكفر فإنهم أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه وجادلوا رسله بالباطل واستهزأوا بهم، ثم قال "فهل على الرسل" الذين يرسلهم الله إلى عباده بما شرعه لهم من شرائعه التي رأسها توحيده، وترك الشرك به "إلا البلاغ" إلى من أرسلوا إليهم بما أمروا بتبليغه بلاغاً واضحاً يفهمه المرسل إليهم ولا يلتبس عليهم.

ثم إنه سبحانه أكد هذا وزاده إيضاحاً فقال: 36- "ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً" كما بعثنا في هؤلاء لإقامة الحجة عليهم "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً" و أن في قوله "أن اعبدوا الله" إما مصدرية: أي بعثنا بأن اعبدوا الله، أو مفسرة لأن في البعث معنى القول "واجتنبوا الطاغوت" أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال "فمنهم" أي من هذه الأمم التي بعث الله إليها رسله "من هدى الله" أي أرشده إلى دينه وتوحيده وعبادته واجتناب الطاغوت "ومنهم من حقت عليه الضلالة" أي وجبت وثبتت لإصراره على الكفر والعناد. قال الزجاج: أعلم الله أنه بعث الرسل بالأمر بالعبادة وهو من وراء الإضلال والهداية، ومثل هذه الآية قوله تعالى: "فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة" وفي هذه الآية التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته، واجتناب الشيطان وكل ما يدعو إلى الضلال، وأنهم بعد ذلك فريقان فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة، فكان في ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستلزم موافقة إرادته فإنه يأمر الكل بالإيمان، ولا يريد الهداية إلا للبعض، إذ لو أرادها للكل لم يكفر أحد، وهذا معنى ما حكيناه عن الزجاج هنا "فسيروا في الأرض" سير معتبرين "فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين" من الأمم السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم كعاد وثمود: أي كيف صار آخر أمرهم إلى خراب الديار بعد هلاك الأبدان بالعذاب.

ثم خصص الخطاب برسوله صلى الله عليه وسلم مؤكد لما تقدم فقال: 37- "إن تحرص على هداهم" أي تطلب بجهدك ذلك "فإن الله لا يهدي من يضل" قرأ ابن مسعود وأهل الكوفة "لا يهدي" بفتح حرف المضارعة على أنه فعل مستقبل مسند إلى الله سبحانه: أي فإن الله لا يرشد من أضله، و من في موضع نصب على المفعولية. وقرأ الباقون " لا يهدي " بضم حرف المضارعة على أنه مبني للمجهول، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم على معنى أنه لا يهديه هاد كائناً من كان، ومن في موضع رفع على أنها نائب الفاعل المحذوف، فتكون هذه الآية على هذه القراءة كقوله في الآية الأخرى "من يضلل الله فلا هادي له" والعائد على القراءتين محذوف: أي من يضله. وروى أبو عبيد عن الفراء على القراءة الأولى أن معنى "لا يهدي" لا يهتدي كقوله تعالى: "أمن لا يهدي إلا أن يهدى" بمعنى يهتدي. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحداً روى هذا غير الفراء وليس بمتهم فيما يحكيه. قال النحاس: حكي عن محمد بن يزيد المبرد، كأن معنى "لا يهدي من يضل" من علم ذلك منه وسبق له عنده "وما لهم من ناصرين" ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو ينصرونهم بدفع العذاب عنهم.

ثم ذكر عناد قريش وإنكارهم للبعث فقال 38- "وأقسموا بالله جهد أيمانهم" مصدر في موضع الحال: أي جاهدين "لا يبعث الله من يموت" من عباده، زعموا أن الله سبحانه عاجز عن بعث الأموات، فرد الله عليهم ذلك بقوله: "بلى وعداً عليه حقاً" هذا إثبات لما بعد النفي أي بلى يبعثهم، و "وعداً" مصدر مؤكد لما دل عليه "بلى" وهو يبعثهم لأن البعث وعد من الله وعد عباده به، والتقدير وعد البعث وعداً عليه حقاً لا خلف فيه، وحقاً صفة لوعد، وكذا عليه فإنه صفة لوعد: أي كائناً عليه، أو نصب حقاً على المصدرية: أي حق حقاً "ولكن أكثر الناس لا يعلمون" أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير.

وقوله: 39- "ليبين لهم" أي ليظهر لهم، وهو غاية لما دل عليه بلى من البعث، والضمير في "لهم" راجع إلى من يموت، والموصول في قوله: "الذي يختلفون فيه" في محل نصب على أنه مفعول "ليبين" أي الأمر الذي وقع الخلاف بينهم فيه، وبيانه إذ ذاك يكون بما جاءتهم به الرسل، ونزلت عليهم فيه كتب الله، وقيل إن ليبين متعلق بقوله: "ولقد بعثنا" أي بعثنا في كل أمة رسولاً ليبين وهو بعيد "وليعلم الذين كفروا" بالله سبحانه وأنكروا البعث "أنهم كانوا كاذبين" في جدالهم وإنكارهم البعث بقولهم: "لا يبعث الله من يموت".

وجملة 40- "إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون" مستأنفة لبيان كيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه. قال الزجاج: أعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه فأخبر أنه متى أراد الشيء كان، وهذا كقوله: "وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون" وقرأ ابن عامر والكسائي "فيكون" بالنصب عطفاً على أن نقول. قال الزجاج: يجوز أن يكون نصباً على جواب كن. وقرأ الباقون بالرفع على معنى: فهو يكون. قال ابن الأنباري: أوقع لفظ الشيء على المعلوم عند الله تعالى قبل الخلق، لأنه بمنزلة ما قد وجد وشوهد. وقال الزجاج: إن معنى لشيء لأجل شيء فجعل اللام سببية، وقيل هي لام التبليغ، كما في قولك قلت له قم فقام، و "إنما قولنا" مبتدأ " أن نقول له كن " خبره، وهذا الكلام من باب التمثيل على معنى: أنه لا يمتنع عليه شيء، وأن وجوده عند إرادته كوجود المأمورية عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع، وليس هناك قول ولا مقول له ولا أمر ولا مأمور حتى يقال إنه يلزم منه أحد محالين إما خطاب المعدوم، أو تحصيل لحاصل. وقد مضى تفسير ذلك في سورة البقرة مستوفى. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة" قال: بالموت، وقال في آية أخرى "ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة" وهو ملك الموت، وله رسل "أو يأتي أمر ربك" وذاكم يوم القيامة. وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: "فإن الله لا يهدي من يضل" قال: من يضله الله لا يهديه أحد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه فكان فيما تكلم به. والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا، فقال له المشرك: إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت، فأقسم بالله جهد يمينه لا يبعث الله من يموت، فأنزل الله "وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت" الآية. وأخرج ابن العقيلي وابن مردويه عن علي في قوله: "وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت" قال: نزلت في. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر عن أبي هريرة قال: "قال الله تعالى سبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبني، وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، أما تكذيبه إياي فقال: "وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت"، وقلت: "بلى وعداً عليه حقاً". وأما سبه إياي، فقال: إن الله ثالث ثلاثة، وقلت هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد" هكذا ذكره أبو هريرة موقوفاً وهو في الصحيحين مرفوعاً بلفظ آخر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "ليبين لهم الذي يختلفون فيه" يقول: للناس عامة.

قد تقدم تحقيق معنى الهجرة في سورة النساء، وهي ترك الأهل والأوطان، ومعنى 41- "هاجروا في الله" في شأن الله سبحانه وفي رضاه، وقيل "في الله" في دين الله، وقيل في بمعنى اللام: أي لله " من بعد ما ظلموا " أي عذبوا وأهينوا فإن أهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم، فلما تركوهم هاجروا. وقد اختلف في سبب نزول الآية، فقيل نزلت في صهيب وبلال وخباب وعمار. واعترض بأن السورة مكية، وذلك يخالف قوله: "والذين هاجروا". وأجيب بأنه يمكن أن تكون هذه الآية من جملة الآيات المدنية في هذه السورة كما قدمنا في عنوانها، وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل، وقيل نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما ظلمهم المشركون بمكة وأحرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة. "لنبوئنهم في الدنيا حسنة": اختلف في معنى هذا على أقوال، فقيل المراد نزولهم المدينة قاله ابن عباس والحسن والشعبي وقتادة، وقيل المراد الرزق الحسن قاله مجاهد، وقيل النصر على عدوهم قاله الضحاك، وقيل ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات، وقيل ما بقي لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم من الشرف. ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور، ومعنى "لنبوئنهم في الدنيا حسنة" لنبوئنهم مباءة حسنة أو تبوئة حسنة، فحسنة صفة مصدر محذوف "ولأجر الآخرة" أي جزاء أعمالهم في الآخرة "أكبر" من أن يعلمه أحد من خلق الله قبل أن يشاهده، ومنه قوله تعالى: "وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً"، "لو كانوا يعلمون" أي لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون ذلك، وقيل إن الضمير في "يعلمون" راجع إلى المؤمنين: أي لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسنة الدنيا.

42- "الذين صبروا" الموصول في محل نصب على المدح، أو الرفع على تقدير مبتدأ، أو هو بدل من الموصول الأول، أو من الضمير في لنبؤئنهم، "وعلى ربهم يتوكلون" أي على ربهم خاصة يتوكلون في جميع أمورهم معرضين عما سواه، والجملة معطوفة على الصلة أو في محل نصب على الحال.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 271

27035- "وقال الذين أشركوا" هذا نوع آخر من كفرهم الذي حكاه الله عنهم، والمراد بالذين أشركوا هنا أهل مكة "لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء" أي لو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره ما عبدنا ذلك "نحن ولا آباؤنا" الذين كانوا على ما نحن عليه الآن من دين الكفر والشرك بالله. قال الزجاج: إنهم قالوا هذا على جهة الاستهزاء، ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين، وقد مضى الكلام على مثل هذا في سورة الأنعام "ولا حرمنا من دونه من شيء" من السوائب والبحائر ونحوهما، ومقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة الطعن في الرسالة: أي لو كان ما قاله الرسول حقاً من المنع من عبادة غير الله، والمنع من تحريم ما لم يحرمه الله حاكياً ذلك عن الله لم يقع منا ما يخالف ما أراده منا فإنه قد شاء ذلك، وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، فلما وقع منا العبادة لغيره وتحريم ما لم يحرمه كان ذلك دليلاً على أن ذلك هو المطابق لمراده والموافق لمشيئته، مع أنهم في الحقيقية لا يعترفون بذلك ولا يقرون به لكنهم قصدوا ما ذكرنا من الطعن على الرسل "كذلك فعل الذين من قبلهم" من طوائف الكفر فإنهم أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه وجادلوا رسله بالباطل واستهزأوا بهم، ثم قال "فهل على الرسل" الذين يرسلهم الله إلى عباده بما شرعه لهم من شرائعه التي رأسها توحيده، وترك الشرك به "إلا البلاغ" إلى من أرسلوا إليهم بما أمروا بتبليغه بلاغاً واضحاً يفهمه المرسل إليهم ولا يلتبس عليهم.

ثم إنه سبحانه أكد هذا وزاده إيضاحاً فقال: 36- "ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً" كما بعثنا في هؤلاء لإقامة الحجة عليهم "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً" و أن في قوله "أن اعبدوا الله" إما مصدرية: أي بعثنا بأن اعبدوا الله، أو مفسرة لأن في البعث معنى القول "واجتنبوا الطاغوت" أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال "فمنهم" أي من هذه الأمم التي بعث الله إليها رسله "من هدى الله" أي أرشده إلى دينه وتوحيده وعبادته واجتناب الطاغوت "ومنهم من حقت عليه الضلالة" أي وجبت وثبتت لإصراره على الكفر والعناد. قال الزجاج: أعلم الله أنه بعث الرسل بالأمر بالعبادة وهو من وراء الإضلال والهداية، ومثل هذه الآية قوله تعالى: "فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة" وفي هذه الآية التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادته، واجتناب الشيطان وكل ما يدعو إلى الضلال، وأنهم بعد ذلك فريقان فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالة، فكان في ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستلزم موافقة إرادته فإنه يأمر الكل بالإيمان، ولا يريد الهداية إلا للبعض، إذ لو أرادها للكل لم يكفر أحد، وهذا معنى ما حكيناه عن الزجاج هنا "فسيروا في الأرض" سير معتبرين "فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين" من الأمم السابقة عند مشاهدتكم لآثارهم كعاد وثمود: أي كيف صار آخر أمرهم إلى خراب الديار بعد هلاك الأبدان بالعذاب.

ثم خصص الخطاب برسوله صلى الله عليه وسلم مؤكد لما تقدم فقال: 37- "إن تحرص على هداهم" أي تطلب بجهدك ذلك "فإن الله لا يهدي من يضل" قرأ ابن مسعود وأهل الكوفة "لا يهدي" بفتح حرف المضارعة على أنه فعل مستقبل مسند إلى الله سبحانه: أي فإن الله لا يرشد من أضله، و من في موضع نصب على المفعولية. وقرأ الباقون " لا يهدي " بضم حرف المضارعة على أنه مبني للمجهول، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم على معنى أنه لا يهديه هاد كائناً من كان، ومن في موضع رفع على أنها نائب الفاعل المحذوف، فتكون هذه الآية على هذه القراءة كقوله في الآية الأخرى "من يضلل الله فلا هادي له" والعائد على القراءتين محذوف: أي من يضله. وروى أبو عبيد عن الفراء على القراءة الأولى أن معنى "لا يهدي" لا يهتدي كقوله تعالى: "أمن لا يهدي إلا أن يهدى" بمعنى يهتدي. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحداً روى هذا غير الفراء وليس بمتهم فيما يحكيه. قال النحاس: حكي عن محمد بن يزيد المبرد، كأن معنى "لا يهدي من يضل" من علم ذلك منه وسبق له عنده "وما لهم من ناصرين" ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو ينصرونهم بدفع العذاب عنهم.

ثم ذكر عناد قريش وإنكارهم للبعث فقال 38- "وأقسموا بالله جهد أيمانهم" مصدر في موضع الحال: أي جاهدين "لا يبعث الله من يموت" من عباده، زعموا أن الله سبحانه عاجز عن بعث الأموات، فرد الله عليهم ذلك بقوله: "بلى وعداً عليه حقاً" هذا إثبات لما بعد النفي أي بلى يبعثهم، و "وعداً" مصدر مؤكد لما دل عليه "بلى" وهو يبعثهم لأن البعث وعد من الله وعد عباده به، والتقدير وعد البعث وعداً عليه حقاً لا خلف فيه، وحقاً صفة لوعد، وكذا عليه فإنه صفة لوعد: أي كائناً عليه، أو نصب حقاً على المصدرية: أي حق حقاً "ولكن أكثر الناس لا يعلمون" أن ذلك يسير عليه سبحانه غير عسير.

وقوله: 39- "ليبين لهم" أي ليظهر لهم، وهو غاية لما دل عليه بلى من البعث، والضمير في "لهم" راجع إلى من يموت، والموصول في قوله: "الذي يختلفون فيه" في محل نصب على أنه مفعول "ليبين" أي الأمر الذي وقع الخلاف بينهم فيه، وبيانه إذ ذاك يكون بما جاءتهم به الرسل، ونزلت عليهم فيه كتب الله، وقيل إن ليبين متعلق بقوله: "ولقد بعثنا" أي بعثنا في كل أمة رسولاً ليبين وهو بعيد "وليعلم الذين كفروا" بالله سبحانه وأنكروا البعث "أنهم كانوا كاذبين" في جدالهم وإنكارهم البعث بقولهم: "لا يبعث الله من يموت".

وجملة 40- "إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون" مستأنفة لبيان كيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه. قال الزجاج: أعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه فأخبر أنه متى أراد الشيء كان، وهذا كقوله: "وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون" وقرأ ابن عامر والكسائي "فيكون" بالنصب عطفاً على أن نقول. قال الزجاج: يجوز أن يكون نصباً على جواب كن. وقرأ الباقون بالرفع على معنى: فهو يكون. قال ابن الأنباري: أوقع لفظ الشيء على المعلوم عند الله تعالى قبل الخلق، لأنه بمنزلة ما قد وجد وشوهد. وقال الزجاج: إن معنى لشيء لأجل شيء فجعل اللام سببية، وقيل هي لام التبليغ، كما في قولك قلت له قم فقام، و "إنما قولنا" مبتدأ " أن نقول له كن " خبره، وهذا الكلام من باب التمثيل على معنى: أنه لا يمتنع عليه شيء، وأن وجوده عند إرادته كوجود المأمورية عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع، وليس هناك قول ولا مقول له ولا أمر ولا مأمور حتى يقال إنه يلزم منه أحد محالين إما خطاب المعدوم، أو تحصيل لحاصل. وقد مضى تفسير ذلك في سورة البقرة مستوفى. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة" قال: بالموت، وقال في آية أخرى "ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة" وهو ملك الموت، وله رسل "أو يأتي أمر ربك" وذاكم يوم القيامة. وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: "فإن الله لا يهدي من يضل" قال: من يضله الله لا يهديه أحد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه فكان فيما تكلم به. والذي أرجوه بعد الموت إنه لكذا وكذا، فقال له المشرك: إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت، فأقسم بالله جهد يمينه لا يبعث الله من يموت، فأنزل الله "وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت" الآية. وأخرج ابن العقيلي وابن مردويه عن علي في قوله: "وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت" قال: نزلت في. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر عن أبي هريرة قال: "قال الله تعالى سبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبني، وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، أما تكذيبه إياي فقال: "وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت"، وقلت: "بلى وعداً عليه حقاً". وأما سبه إياي، فقال: إن الله ثالث ثلاثة، وقلت هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد" هكذا ذكره أبو هريرة موقوفاً وهو في الصحيحين مرفوعاً بلفظ آخر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "ليبين لهم الذي يختلفون فيه" يقول: للناس عامة.

قد تقدم تحقيق معنى الهجرة في سورة النساء، وهي ترك الأهل والأوطان، ومعنى 41- "هاجروا في الله" في شأن الله سبحانه وفي رضاه، وقيل "في الله" في دين الله، وقيل في بمعنى اللام: أي لله " من بعد ما ظلموا " أي عذبوا وأهينوا فإن أهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين حتى قالوا ما أرادوا منهم، فلما تركوهم هاجروا. وقد اختلف في سبب نزول الآية، فقيل نزلت في صهيب وبلال وخباب وعمار. واعترض بأن السورة مكية، وذلك يخالف قوله: "والذين هاجروا". وأجيب بأنه يمكن أن تكون هذه الآية من جملة الآيات المدنية في هذه السورة كما قدمنا في عنوانها، وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل، وقيل نزلت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما ظلمهم المشركون بمكة وأحرجوهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة. "لنبوئنهم في الدنيا حسنة": اختلف في معنى هذا على أقوال، فقيل المراد نزولهم المدينة قاله ابن عباس والحسن والشعبي وقتادة، وقيل المراد الرزق الحسن قاله مجاهد، وقيل النصر على عدوهم قاله الضحاك، وقيل ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات، وقيل ما بقي لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم من الشرف. ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور، ومعنى "لنبوئنهم في الدنيا حسنة" لنبوئنهم مباءة حسنة أو تبوئة حسنة، فحسنة صفة مصدر محذوف "ولأجر الآخرة" أي جزاء أعمالهم في الآخرة "أكبر" من أن يعلمه أحد من خلق الله قبل أن يشاهده، ومنه قوله تعالى: "وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً"، "لو كانوا يعلمون" أي لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون ذلك، وقيل إن الضمير في "يعلمون" راجع إلى المؤمنين: أي لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسنة الدنيا.

42- "الذين صبروا" الموصول في محل نصب على المدح، أو الرفع على تقدير مبتدأ، أو هو بدل من الموصول الأول، أو من الضمير في لنبؤئنهم، "وعلى ربهم يتوكلون" أي على ربهم خاصة يتوكلون في جميع أمورهم معرضين عما سواه، والجملة معطوفة على الصلة أو في محل نصب على الحال.

الصفحة رقم 271 من المصحف تحميل و استماع mp3