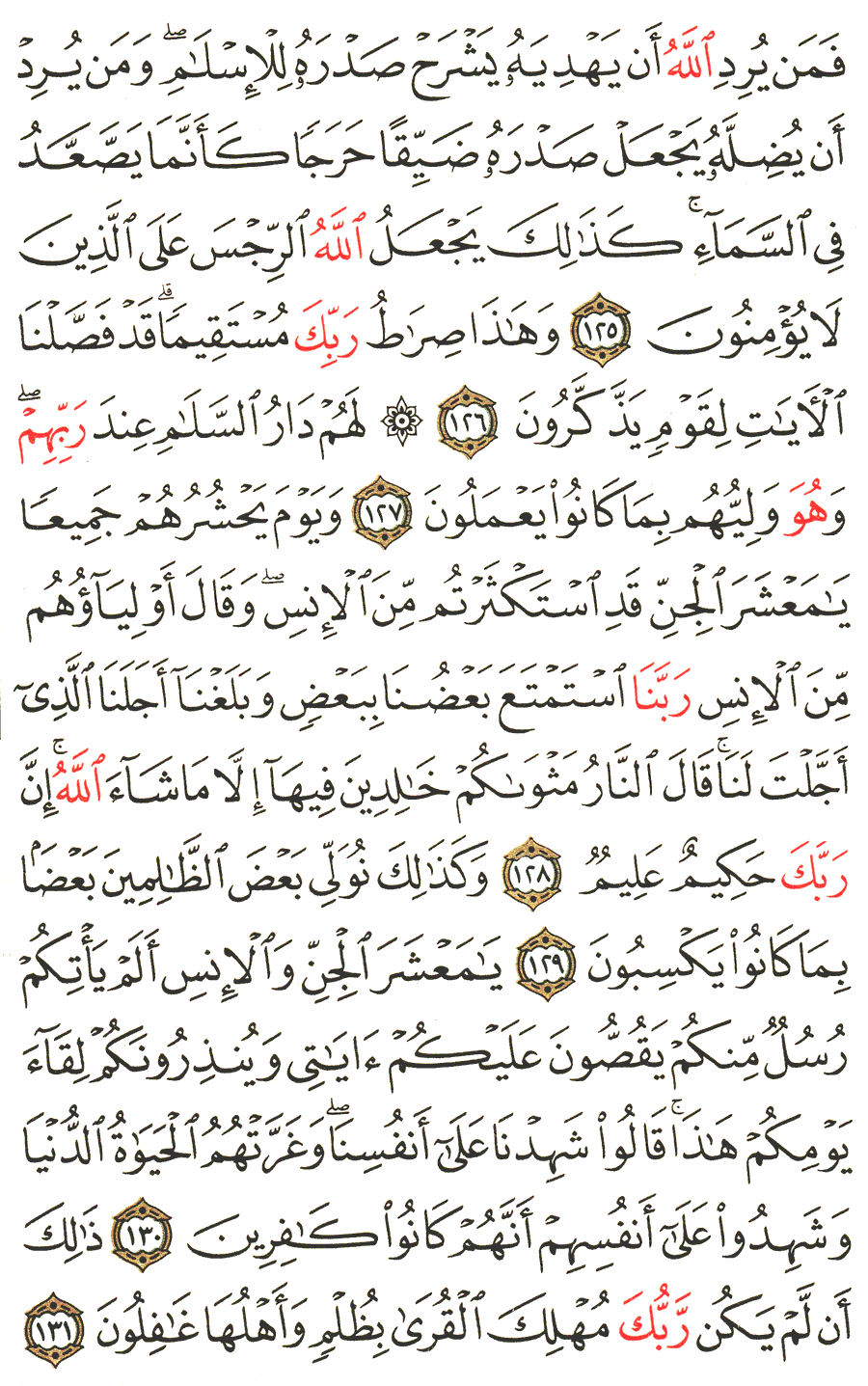

سورة الأنعام | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 144 من المصحف

قوله: 125- "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام" الشرح: الشق وأصله التوسعة، وشرحت الأمر بينته وأوضحته، والمعنى: من يرد الله هدايته للحق يوسع صدره حتى يقبله بصدر منشرح، "ومن يرد" إضلاله "يجعل صدره ضيقاً حرجاً". قرأ ابن كثير "ضيقاً" بالتخفيف مثل هين ولين. وقرأ الباقون بالتشديد وهما لغتان. وقرأ نافع "حرجاً" بالكسر، ومعناه الضيق، كرر المعنى تأكيداً، وحسن ذلك اختلاف اللفظ. وقرأ الباقون بالفتح، جمع حرجة وهي شدة الضيق، والحرجة الغيظة، والجمع حرج وحرجات، ومنه فلان يتحرج: أي يضيق على نفسه. وقال الجوهري: مكان حرج وحرج: أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية، والحرج الإثم. وقال الزجاج: الحرج أضيق الضيق. وقال النحاس: حرج اسم الفاعل وحرج مصدر وصف به كما يقال: رجل عدل. قوله: "كأنما يصعد في السماء". قرأ ابن كثير بالتخفيف من الصعود، شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه كصعود السماء. وقرأ النخعي " يصعد " وأصله يتصاعد. وقرأ الباقون "يصعد" بالتشديد وأصله يتصعد، ومعناه: يتكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. وقيل: المعنى على جميع القراءات: كاد قلبه يصعد إلى السماء نبواً على الإسلام، وما في كأنما هي المهيئة لدخول كأن على الجمل الفعلية. قوله: "كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون": أي مثل ذلك الجعل الذي هو جعل الصدر ضيقاً حرجاً يجعل الله الرجس. والرجس في اللغة: النتن، وقيل: هو العذاب، وقيل: هو الشيطان يسلطه الله عليهم، وقيل: هو ما لا خير فيه، والمعنى الأول هو المشهور في لغة العرب، وهو مستعار لما يحل بهم من العقوبة وهو يصدق على جميع المعاني المذكورة.

والإشارة بقوله: 126- "وهذا صراط ربك" إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين: أي هذا طريق دين ربك لا اعوجاج فيه، وقيل: الإشارة إلى ما تقدم مما يدل على التوفيق والخذلان: أي هذا هو عادة الله في عباده يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وانتصاب "مستقيماً" على الحال كقوله تعالى: "وهو الحق مصدقاً" "وهذا بعلي شيخاً". "قد فصلنا الآيات" أي بيناها وأوضحناها "لقوم يذكرون" ما فيها ويتفهمون معانيها.

127- "لهم دار السلام عند ربهم" أي لهؤلاء المتذكرين الجنة لأنها دار السلامة من كل مكروه، أو دار الرب السلام مدخرة لهم عند ربهم يوصلهم إليها "وهو وليهم" أي ناصرهم، والباء في "بما كانوا يعملون" للسببية: أي بسبب أعمالهم.

قوله: 128- "ويوم نحشرهم جميعاً" الظرف منصوب بمضمر يقدر متقدماً: أي واذكر يوم نحشرهم أو "ويوم نحشرهم" نقول: "يا معشر الجن"، والمراد حشر جميع الخلق في القيامة، والمعشر الجماعة: أي يوم الحشر نقول: يا جماعة الجن "قد استكثرتم من الإنس" أي من الاستمتاع بهم كقوله: "ربنا استمتع بعضنا ببعض" وقيل: استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا في حكم الأتباع لكم فعاشرناهم معكم، ومثله قولهم: استكثر الأمير من الجنود، والمراد التقريع والتوبيخ، وعلى الأول فالمراد بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهم "وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض". أما استمتاع الجن بالإنس فهو ما تقدم من تلذذهم باتباعهم لهم، وأما استمتاع الإنس بالجن فحيث قبلوا منهم تحسين المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا بها، فذلك هو استمتاعهم بالجن، وقيل: استمتاع الإنس بالجن أنه كان إذا مر الرجل بواد في سفره وخاف على نفسه قال: أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذر، يعني ربه من الجن، ومنه قوله تعالى: "وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً" وقيل: استمتاع الجن بالإنس أنهم كانوا يصدقونهم فيما يقولون من الأخبار الغيبية الباطلة، واستمتاع الإنس بالجن أنهم كانوا يتلذذون بما يلقونه إليهم من الأكاذيب وينالون بذلك شيئاً من حظوظ الدنيا كالكهان "وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا" أي يوم القيامة اعترافاً منهم بالوصول إلى ما وعدهم الله به مما كانوا يكذبون به. ولما قالوا هذه المقالة أجاب الله عليهم فـ "قال النار مثواكم" أي موضع مقامكم. والمثوى: المقام، والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر. قوله: "خالدين فيها إلا ما شاء الله" المعنى الذي تقتضيه لغة العرب في هذا التركيب أنهم يخلدون في النار في كل الأوقات إلا في الوقت الذي يشاء الله عدم بقائهم فيها. وقال الزجاج: إن الاستثناء يرجع إلى يوم القيامة أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب، وهو تعسف، لأن الاستثناء هو من الخلود الدائم ولا يصدق على من لم يدخل النار، وقيل: الاستثناء راجع إلى النار: أي إلا ما شاء الله من تعذيبهم بغيرها في بعض الأوقات كالزمهرير، وقيل: الاستثناء لأهل الإيمان، و ما بمعنى من: أي إلا من شاء الله إيمانه فإنه لا يدخل النار، وقيل المعنى: إلا ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب. وكل هذه التأويلات متكلفة، والذي ألجأ إليها ما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من خلود الكفار في النار أبداً، ولكن لا تعارض بين عام وخاص لا سيما بعد وروده في القرآن مكرراً كما سيأتي في سورة هود: " خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد " ولعله يأتي هنالك إن شاء الله زيادة تحقيق. وقد أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات، عن أبي جعفر المدائني رجل من بني هاشم، وليس هو محمد بن علي قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام" قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح صدره له وينفسح له، قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت". وأخرج عبد بن حميد عن فضيل نحوه. وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن نحوه أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية فذكر نحوه. وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً من طريق أخرى. وأخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات وابن النجار في تاريخه عن عبد الله بن المستورد، وكان من ولد جعفر بن أبي طالب قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فذكر نحوه. وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً، والمتصل يقوي المرسل، فالمصير إلى هذا التفسير النبوي متعين. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: كما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، كذلك لا يقدر على أن يدخل الإيمان والتوحيد قلبه حتى يدخله الله في قلبه. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه في الآية يقول: من أراد أن يضله يضيق عليه حتى يجعل الإسلام عليه ضيقاً والإسلام واسع وذلك حين يقول: "ما جعل عليكم في الدين من حرج" يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "دار السلام" قال: الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد قال: السلام هو الله. وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال: الله هو السلام، وداره الجنة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "قد استكثرتم من الإنس" يقول: من ضلالتكم إياهم، يعني أضللتم منهم كثيراً، وفي قوله: "خالدين فيها إلا ما شاء الله" قال: إن هذه الآية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا ناراً.

قوله: 129- "وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً" أي مثل ما جعلنا بين الجن والإنس ما سلف "كذلك نولي بعض الظالمين بعضاً" والمعنى: نجعل بعضهم يتولى البعض فيكونون أولياء لبعضهم بعضاً، ثم يتبرأ بعضهم من البعض، فمعنى نولي على هذا: نجعله ولياً له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: معناه نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وروي عنه أيضاً أنه فسر هذه الآية بأن المعنى: نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله، فيكون في الآية على هذا تهديد للظلمة بأن من لم يمتنع من ظلمه منهم سلط الله عليه ظالماً آخر. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجباً، وقيل معنى نولي: نكل بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر، والباء في "بما كانوا يكسبون" للسببية: أي بسبب كسبهم للذنوب ولينا بعضهم بعضاً.

قوله: 130- "يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم" أي يوم نحشرهم نقول لهم: "ألم يأتكم" أو هو شروع في حكاية ما سيكون في الحشر، وظاهره أن الله يبعث في الدنيا إلى الجن رسلاً منهم، كما يبعث إلى الإنس رسلاً منهم، وقيل معنى منكم: أي ممن هو مجانس لكم في الخلق والتكليف، والقصد بالمخاطبة، فإن الجن والإنس متحدون في ذلك، وإن كان الرسل من الإنس خاصة فهم من جنس الجن من تلك الحيثية، وقيل: إنه من باب تغليب الإنس على الجن كما يغلب الذكر على الأنثى، وقيل: المراد بالرسل إلى الجن هاهنا هم النذر منهم، كما في قوله: "ولوا إلى قومهم منذرين". قوله: "يقصون عليكم آياتي" صفة أخرى لرسل، قد تقدم بيان معنى القص. قوله: "قالوا شهدنا على أنفسنا" هذا إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لهم بإرسال رسله إليهم، والجملة جواب سؤال مقدر فهي مستأنفة، وجملة "وغرتهم الحياة الدنيا" في محل نصب على الحال، أو هي جملة معترضة "وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين" هذه شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين في الدنيا بالرسل المرسلين إليهم والآيات التي جاءوا بها، وقد تقدم ما يفيد أن مثل هذه الآية المصرحة بإقرارهم بالكفر على أنفسهم، ومثل قولهم: "والله ربنا ما كنا مشركين" محمول على أنهم يقرون في بعض مواطن يوم القيامة وينكرون في بعض آخر لطول ذلك اليوم، واضطراب القلوب فيه وطيشان العقول، وانغلاق الأفهام وتبلد الأذهان.

والإشارة بقوله: 131- "ذلك" إلى شهادتهم على أنفسهم أو إلى إرسال الرسل إليهم. وأن في "أن لم يكن ربك مهلك القرى" هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف. والمعنى: ذلك أن الشأن "لم يكن ربك مهلك القرى" أو هي المصدرية، والباء في "بظلم" سببية: أي لم أكن أهلك القرى بسبب ظلم من يظلم منهم، والحال أن أهلها غافلون، لم يرسل الله إليهم رسولاً. والمعنى: أن الله أرسل الرسل إلى عباده لأنه لا يهلك من عصاه بالكفر من القرى، والحال أنهم غافلون عن الإعذار والإنذار بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، بل إنما يهلكهم بعد إرسال الرسل إليهم، وارتفاع الغفلة عنهم بإنذار الأنبياء لهم: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً"، وقيل المعنى: ما كان الله مهلك أهل القرى بظلم منه، فهو سبحانه يتعالى عن الظلم بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة عنهم بإرسال الأنبياء، وقيل المعنى: أن الله لا يهلك أهل القرى بسبب ظلم من يظلم منهم مع كون الآخرين غافلين عن ذلك، فهو مثل قوله: "ولا تزر وازرة وزر أخرى".

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 144

143قوله: 125- "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام" الشرح: الشق وأصله التوسعة، وشرحت الأمر بينته وأوضحته، والمعنى: من يرد الله هدايته للحق يوسع صدره حتى يقبله بصدر منشرح، "ومن يرد" إضلاله "يجعل صدره ضيقاً حرجاً". قرأ ابن كثير "ضيقاً" بالتخفيف مثل هين ولين. وقرأ الباقون بالتشديد وهما لغتان. وقرأ نافع "حرجاً" بالكسر، ومعناه الضيق، كرر المعنى تأكيداً، وحسن ذلك اختلاف اللفظ. وقرأ الباقون بالفتح، جمع حرجة وهي شدة الضيق، والحرجة الغيظة، والجمع حرج وحرجات، ومنه فلان يتحرج: أي يضيق على نفسه. وقال الجوهري: مكان حرج وحرج: أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية، والحرج الإثم. وقال الزجاج: الحرج أضيق الضيق. وقال النحاس: حرج اسم الفاعل وحرج مصدر وصف به كما يقال: رجل عدل. قوله: "كأنما يصعد في السماء". قرأ ابن كثير بالتخفيف من الصعود، شبه الكافر في ثقل الإيمان عليه بمن يتكلف ما لا يطيقه كصعود السماء. وقرأ النخعي " يصعد " وأصله يتصاعد. وقرأ الباقون "يصعد" بالتشديد وأصله يتصعد، ومعناه: يتكلف ما لا يطيق مرة بعد مرة كما يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. وقيل: المعنى على جميع القراءات: كاد قلبه يصعد إلى السماء نبواً على الإسلام، وما في كأنما هي المهيئة لدخول كأن على الجمل الفعلية. قوله: "كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون": أي مثل ذلك الجعل الذي هو جعل الصدر ضيقاً حرجاً يجعل الله الرجس. والرجس في اللغة: النتن، وقيل: هو العذاب، وقيل: هو الشيطان يسلطه الله عليهم، وقيل: هو ما لا خير فيه، والمعنى الأول هو المشهور في لغة العرب، وهو مستعار لما يحل بهم من العقوبة وهو يصدق على جميع المعاني المذكورة.

والإشارة بقوله: 126- "وهذا صراط ربك" إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين: أي هذا طريق دين ربك لا اعوجاج فيه، وقيل: الإشارة إلى ما تقدم مما يدل على التوفيق والخذلان: أي هذا هو عادة الله في عباده يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وانتصاب "مستقيماً" على الحال كقوله تعالى: "وهو الحق مصدقاً" "وهذا بعلي شيخاً". "قد فصلنا الآيات" أي بيناها وأوضحناها "لقوم يذكرون" ما فيها ويتفهمون معانيها.

127- "لهم دار السلام عند ربهم" أي لهؤلاء المتذكرين الجنة لأنها دار السلامة من كل مكروه، أو دار الرب السلام مدخرة لهم عند ربهم يوصلهم إليها "وهو وليهم" أي ناصرهم، والباء في "بما كانوا يعملون" للسببية: أي بسبب أعمالهم.

قوله: 128- "ويوم نحشرهم جميعاً" الظرف منصوب بمضمر يقدر متقدماً: أي واذكر يوم نحشرهم أو "ويوم نحشرهم" نقول: "يا معشر الجن"، والمراد حشر جميع الخلق في القيامة، والمعشر الجماعة: أي يوم الحشر نقول: يا جماعة الجن "قد استكثرتم من الإنس" أي من الاستمتاع بهم كقوله: "ربنا استمتع بعضنا ببعض" وقيل: استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا في حكم الأتباع لكم فعاشرناهم معكم، ومثله قولهم: استكثر الأمير من الجنود، والمراد التقريع والتوبيخ، وعلى الأول فالمراد بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما يريدون منهم "وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض". أما استمتاع الجن بالإنس فهو ما تقدم من تلذذهم باتباعهم لهم، وأما استمتاع الإنس بالجن فحيث قبلوا منهم تحسين المعاصي فوقعوا فيها وتلذذوا بها، فذلك هو استمتاعهم بالجن، وقيل: استمتاع الإنس بالجن أنه كان إذا مر الرجل بواد في سفره وخاف على نفسه قال: أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذر، يعني ربه من الجن، ومنه قوله تعالى: "وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً" وقيل: استمتاع الجن بالإنس أنهم كانوا يصدقونهم فيما يقولون من الأخبار الغيبية الباطلة، واستمتاع الإنس بالجن أنهم كانوا يتلذذون بما يلقونه إليهم من الأكاذيب وينالون بذلك شيئاً من حظوظ الدنيا كالكهان "وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا" أي يوم القيامة اعترافاً منهم بالوصول إلى ما وعدهم الله به مما كانوا يكذبون به. ولما قالوا هذه المقالة أجاب الله عليهم فـ "قال النار مثواكم" أي موضع مقامكم. والمثوى: المقام، والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر. قوله: "خالدين فيها إلا ما شاء الله" المعنى الذي تقتضيه لغة العرب في هذا التركيب أنهم يخلدون في النار في كل الأوقات إلا في الوقت الذي يشاء الله عدم بقائهم فيها. وقال الزجاج: إن الاستثناء يرجع إلى يوم القيامة أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب، وهو تعسف، لأن الاستثناء هو من الخلود الدائم ولا يصدق على من لم يدخل النار، وقيل: الاستثناء راجع إلى النار: أي إلا ما شاء الله من تعذيبهم بغيرها في بعض الأوقات كالزمهرير، وقيل: الاستثناء لأهل الإيمان، و ما بمعنى من: أي إلا من شاء الله إيمانه فإنه لا يدخل النار، وقيل المعنى: إلا ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب. وكل هذه التأويلات متكلفة، والذي ألجأ إليها ما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من خلود الكفار في النار أبداً، ولكن لا تعارض بين عام وخاص لا سيما بعد وروده في القرآن مكرراً كما سيأتي في سورة هود: " خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد " ولعله يأتي هنالك إن شاء الله زيادة تحقيق. وقد أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات، عن أبي جعفر المدائني رجل من بني هاشم، وليس هو محمد بن علي قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام" قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح صدره له وينفسح له، قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت". وأخرج عبد بن حميد عن فضيل نحوه. وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن نحوه أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية فذكر نحوه. وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً من طريق أخرى. وأخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات وابن النجار في تاريخه عن عبد الله بن المستورد، وكان من ولد جعفر بن أبي طالب قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فذكر نحوه. وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً، والمتصل يقوي المرسل، فالمصير إلى هذا التفسير النبوي متعين. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: كما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، كذلك لا يقدر على أن يدخل الإيمان والتوحيد قلبه حتى يدخله الله في قلبه. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه في الآية يقول: من أراد أن يضله يضيق عليه حتى يجعل الإسلام عليه ضيقاً والإسلام واسع وذلك حين يقول: "ما جعل عليكم في الدين من حرج" يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "دار السلام" قال: الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد قال: السلام هو الله. وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال: الله هو السلام، وداره الجنة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "قد استكثرتم من الإنس" يقول: من ضلالتكم إياهم، يعني أضللتم منهم كثيراً، وفي قوله: "خالدين فيها إلا ما شاء الله" قال: إن هذه الآية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا ناراً.

قوله: 129- "وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً" أي مثل ما جعلنا بين الجن والإنس ما سلف "كذلك نولي بعض الظالمين بعضاً" والمعنى: نجعل بعضهم يتولى البعض فيكونون أولياء لبعضهم بعضاً، ثم يتبرأ بعضهم من البعض، فمعنى نولي على هذا: نجعله ولياً له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: معناه نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وروي عنه أيضاً أنه فسر هذه الآية بأن المعنى: نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله، فيكون في الآية على هذا تهديد للظلمة بأن من لم يمتنع من ظلمه منهم سلط الله عليه ظالماً آخر. وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجباً، وقيل معنى نولي: نكل بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفر، والباء في "بما كانوا يكسبون" للسببية: أي بسبب كسبهم للذنوب ولينا بعضهم بعضاً.

قوله: 130- "يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم" أي يوم نحشرهم نقول لهم: "ألم يأتكم" أو هو شروع في حكاية ما سيكون في الحشر، وظاهره أن الله يبعث في الدنيا إلى الجن رسلاً منهم، كما يبعث إلى الإنس رسلاً منهم، وقيل معنى منكم: أي ممن هو مجانس لكم في الخلق والتكليف، والقصد بالمخاطبة، فإن الجن والإنس متحدون في ذلك، وإن كان الرسل من الإنس خاصة فهم من جنس الجن من تلك الحيثية، وقيل: إنه من باب تغليب الإنس على الجن كما يغلب الذكر على الأنثى، وقيل: المراد بالرسل إلى الجن هاهنا هم النذر منهم، كما في قوله: "ولوا إلى قومهم منذرين". قوله: "يقصون عليكم آياتي" صفة أخرى لرسل، قد تقدم بيان معنى القص. قوله: "قالوا شهدنا على أنفسنا" هذا إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لهم بإرسال رسله إليهم، والجملة جواب سؤال مقدر فهي مستأنفة، وجملة "وغرتهم الحياة الدنيا" في محل نصب على الحال، أو هي جملة معترضة "وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين" هذه شهادة أخرى منهم على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين في الدنيا بالرسل المرسلين إليهم والآيات التي جاءوا بها، وقد تقدم ما يفيد أن مثل هذه الآية المصرحة بإقرارهم بالكفر على أنفسهم، ومثل قولهم: "والله ربنا ما كنا مشركين" محمول على أنهم يقرون في بعض مواطن يوم القيامة وينكرون في بعض آخر لطول ذلك اليوم، واضطراب القلوب فيه وطيشان العقول، وانغلاق الأفهام وتبلد الأذهان.

والإشارة بقوله: 131- "ذلك" إلى شهادتهم على أنفسهم أو إلى إرسال الرسل إليهم. وأن في "أن لم يكن ربك مهلك القرى" هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف. والمعنى: ذلك أن الشأن "لم يكن ربك مهلك القرى" أو هي المصدرية، والباء في "بظلم" سببية: أي لم أكن أهلك القرى بسبب ظلم من يظلم منهم، والحال أن أهلها غافلون، لم يرسل الله إليهم رسولاً. والمعنى: أن الله أرسل الرسل إلى عباده لأنه لا يهلك من عصاه بالكفر من القرى، والحال أنهم غافلون عن الإعذار والإنذار بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، بل إنما يهلكهم بعد إرسال الرسل إليهم، وارتفاع الغفلة عنهم بإنذار الأنبياء لهم: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً"، وقيل المعنى: ما كان الله مهلك أهل القرى بظلم منه، فهو سبحانه يتعالى عن الظلم بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة عنهم بإرسال الأنبياء، وقيل المعنى: أن الله لا يهلك أهل القرى بسبب ظلم من يظلم منهم مع كون الآخرين غافلين عن ذلك، فهو مثل قوله: "ولا تزر وازرة وزر أخرى".

الصفحة رقم 144 من المصحف تحميل و استماع mp3