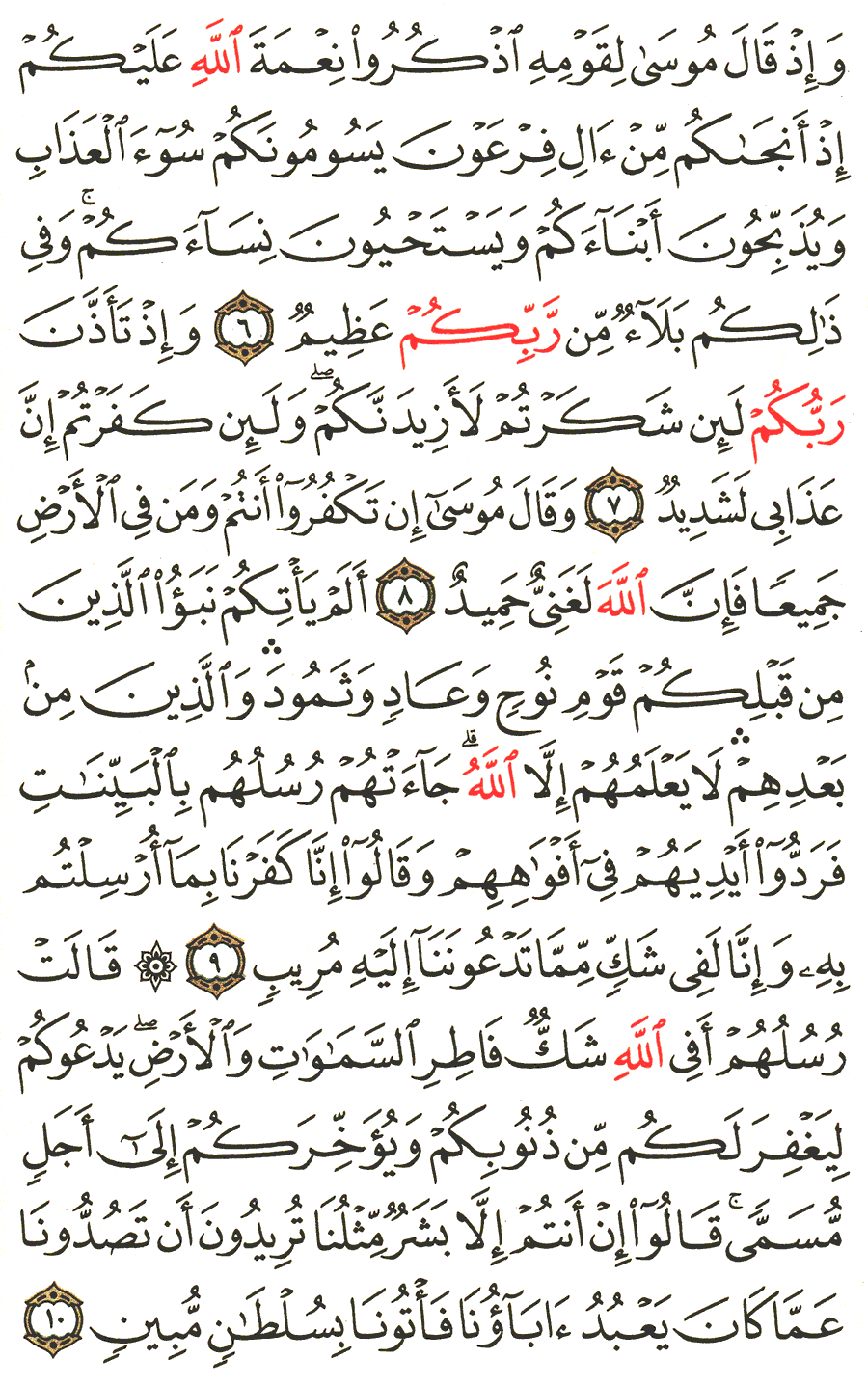

سورة إبراهيم | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 256 من المصحف

قوله: 6- "وإذ قال موسى" الظرف متعلق بمحذوف هو اذكر: أي اذكر وقت قول موسى و "إذ أنجاكم" متعلق باذكروا: أي اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائه لكم من آل فرعون، أو بالنعمة، أو بمتعلق عليكم: أي مستقرة عليكم وقت إنجائه، وهو بدل اشتمال من النعمة مراداً بها الإنعام أو العطية "يسومونكم سوء العذاب" أي يبغونكم، يقال سامه ظلماً: أي أولاه ظلماً، وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء وسوء العذاب: مصدر ساء يسوء، والمراد جنس العذاب السيء، وهو استعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة، وعطف "يذبحون أبناءكم" على "يسومونكم سوء العذاب" وإن كان التذبيح من جنس سوء العذاب إخراجاً له عن مرتبة العذاب المعتاد حتى كأنه جنس آخر لما فيه من الشدة، ومع طرح الواو كما في الآية الأخرى يكون التذبيح تفسيراً لسوء العذاب "ويستحيون نساءكم" أي يتركونهن في الحياة لإهانتهن وإذلالهن "وفي ذلكم" المذكور من أفعالهم " بلاء من ربكم عظيم " أي ابتلاءً لكم، وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة مستوفى.

7- "وإذ تأذن ربكم" تأذن بمعنى أذن قاله الفراء. قال في الكشاف: ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليست في أفعل، كأنه قيل: وإذ أذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفي عنه الشكوك وتنزاح الشبه. والمعنى: وإذ تأذن ربكم فقال "لئن شكرتم" أو أجرى تأذن مجرى قال، لأنه ضرب من القول انتهى، وهذا من قول موسى لقومه، وهو معطوف على نعمة الله: أي اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم، وقيل هو معطوف على قوله: إذ أنجاكم: أي اذكروا نعمة الله تعالى في هذين الوقتين، فإن هذا التأذن أيضاً نعمة، وقيل هو من قول الله سبحانه: أي واذكر يا محمد إذ تأذن ربكم. وقرأ ابن مسعود وإذ قال ربكم والمعنى واحد كما تقدم، واللام في لئن شكرتم هي الموطئة للقسم، وقوله: "لأزيدنكم" ساد مسد جوابي الشرط والقسم، وكذا اللام في "ولئن كفرتم" وقوله: "إن عذابي لشديد" ساد مسد الجوابين أيضاً، والمعنى: لأن شكرتم إنعامي عليكم بما ذكر لأزيدنكم نعمة إلى نعمة تفضلاً مني، وقيل لأزيدنكم من طاعتي، وقيل لأزيدنكم من الثواب، والأول أظهر فالشك سبب المزيد، ولئن كفرتم ذلك وجحدتموه إن عذابي لشديد، فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب، وقيل إن الجواب محذوف: أي ولئن كفرتم لأعذبنكم، والمذكور تعليل للجواب المحذوف.

8- "وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً" أي إن تكفروا نعمته تعالى أنتم وجميع الخلق ولم تشكروها "فإن الله" سبحانه "لغني" عن شكركم لا يحتاج إليه ولا يلحقه بذلك نقص "حميد" أي مستوجب للحمد لذاته لكثرة إنعامه، وإن لم تشكروه، أو يحمده غيركم من الملائكة.

9- "ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم" يحتمل أن يكون هذا خطاباً من موسى لقومه، فيكون داخلاً تحت التذكير بأيام الله، ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه ابتداء خطاباً لقوم موسى وتذكيراً لهم بالقرون الأولى وأخبارهم ومجيء رسل الله إليهم، ويحتمل أنه ابتداء خطاب من الله سبحانه لقوم محمد صلى الله عليه وسلم تحذيراً لهم عن مخالفته النبأ: الخبر، والجمع الأنباء ومنه قول الشاعر: ألم تأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد و "قوم نوح" بدل من الموصول، أو عطف بيان "وعاد وثمود والذين من بعدهم" أي من بعد هؤلاء المذكورين "لا يعلمهم إلا الله" أي لا يحصي عددهم ويحيط بهم علماً إلا الله سبحانه، والموصول مبتدأ وخبره لا يعلمهم إلا الله والجملة معترضة، أو يكون الموصول معطوفاً على ما قبله ولا يعلمهم إلا الله اعتراض، وعدم العلم من غير الله إما أن يكون راجعاً إلى صفاتهم وأحوالهم وأخلاقهم ومدد أعمارهم: أي هذه الأمور لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها غيره، أو يكون راجعاً إلى ذواتهم: أي أنه لا يعلم ذوات أولئك الذين من بعدهم إلا الله سبحانه وجملة "جاءتهم رسلهم بالبينات" مستأنفة لبيان النبأ المذكور في "ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم" أي جاءتهم الرسل بالمعجزات الظاهرة وبالشرائع الواضحة "فردوا أيديهم في أفواههم" أي جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظاً مما جاءت به الرسل كما في قوله تعالى: "عضوا عليكم الأنامل من الغيظ" لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم، وقيل إن المعنى: أنهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم لما جاءتهم الرسل بالبينات: أي اسكتوا واتركوا هذا الذي جئتم به تكذيباً لهم ورداً لقولهم، وقيل المعنى أنهم أشاروا إلى أنفسهم وما يصدر عنها من المقالة، وهي قولهم "إنا كفرنا بما أرسلتم به" أي لا جواب لكم سوى هذا الذي قلناه لكم بألسنتنا هذه، وقيل وضعوا أيديهم على أفواههم استهزاءً وتعجباً كما يفعله من غلبه الضحك من وضع يده على فيه، وقيل المعنى: ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم، فالضمير الأول للرسل والثاني للكفار، وقيل جعلوا أيديهم في أفواه الرسل رداً لقولهم، فالضمير الأول على هذا للكفار والثاني للرسل، وقيل معناه: أومأوا إلى الرسل أن اسكتوا، وقيل أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم، وقيل إن الأيدي هنا النعم: أي ردوا نعم الرسل بأفواههم: أي بالنطق والتكذيب، والمراد بالنعم هنا ما جاءهم به من الشرائع. وقال أبو عبيدة: ونعم ما قال: هو ضرب مثل: أي لم يؤمنوا ولم يجيبوا، والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت: قد رد يده في فيه، وهكذا قال الأخفش، واعترض ذلك القتيبي فقال: لم يسمع أحد من العرب يقول رد يده في فيه: إذا ترك ما أمر به، وإنما المعنى عضوا على الأيدي حنقاً وغيظاً. كقول الشاعر: يردن في فيه غيظ الحسود حتى يعض علي الأكفا وهذا هو القول الذي قدمناه على جميع هذه الأقوال، ومنه قول الشاعر: لو أن سلمى أبصرت تجددي عضت من الوجد بأطراف اليد وهو أقرب التفاسير للآية إن لم يصح عن العرب ما ذكره أبو عبيدة والأخفش. فإن صح ما ذكراه فتفسير الآية به أقرب "وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به" أي قال الكفار للرسل إنا كفرنا بما أرسلتم به من البينات على زعمكم "وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه" أي في شك عظيم مما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه "مريب" أي موجب للريب، يقال أربته: إذا فعلت أمراً أوجب ريبة وشكاً. والريب قلق النفس وعدم سكونها. وقد قيل كيف صرحوا بالكفر ثم أمرهم على الشك. وأجيب بأنهم أرادوا إنا كافرون برسالتكم وإن نزلنا عن هذا المقام فلا أقل من أنا نشك في صحة نبوتكم، ومع كمال الشك لا مطمع في الاعتراف بنبوتكم.

وجملة 10- "قالت رسلهم أفي الله شك" مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا قالت لهم الرسل؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ: أي أفي وحدانيته سبحانه شك، وهي في غاية الوضوح والجلاء، ثم إن الرسل ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد ذلك الإنكار من الشواهد الدالة على عدم الشك في وجوده سبحانه ووحدانيته. فقالوا: "فاطر السموات والأرض" أي خالقهما ومخترعهما ومبدعهما وموجدهما بعد العدم "يدعوكم" إلى الإيمان به وتوحيده "ليغفر لكم من ذنوبكم" قال أبو عبيدة: من زائدة، ووجه ذلك قوله في موضع آخر "إن الله يغفر الذنوب جميعاً" وقال سيبويه: هي للتبعيض، ويجوز أن يذكر البعض ويراد منه الجميع، وقيل التبعيض على حقيقته ولا يلزم من غفران جميع الذنوب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم غفران جميعها لغيرهم، وبهذه الآية احتج من جوز زيادة من في الإثبات، وقيل من للبدل وليست بزائدة ولا تبعيضية: أي لتكون المغفرة بدلاً من الذنوب "ويؤخركم إلى أجل مسمى" أي إلى وقت مسمى عنده سبحانه، وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا " قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا " أي ما أنتم إلا بشر مثلنا في الهيئة والصورة، تأكلون وتشربون كما نأكل ونشرب ولستم ملائكة "تريدون أن تصدونا" وصفوهم بالبشر أولاً، ثم بإرادة الصد لهم عما كان يعبد آباؤهم ثانياً: أي تريدون أن تصرفونا عن معبودات آبائنا من الأصنام ونحوها "فأتونا" أن كنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله "بسلطان مبين" أي بحجة ظاهرة تدل على صحة ما تدعونه، وقد جاءوهم بالسلطان المبين والحجة الظاهرة، ولكن هذا النوع من تعنتاتهم، ولون من تلوناتهم.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 256

255قوله: 6- "وإذ قال موسى" الظرف متعلق بمحذوف هو اذكر: أي اذكر وقت قول موسى و "إذ أنجاكم" متعلق باذكروا: أي اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائه لكم من آل فرعون، أو بالنعمة، أو بمتعلق عليكم: أي مستقرة عليكم وقت إنجائه، وهو بدل اشتمال من النعمة مراداً بها الإنعام أو العطية "يسومونكم سوء العذاب" أي يبغونكم، يقال سامه ظلماً: أي أولاه ظلماً، وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء وسوء العذاب: مصدر ساء يسوء، والمراد جنس العذاب السيء، وهو استعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة، وعطف "يذبحون أبناءكم" على "يسومونكم سوء العذاب" وإن كان التذبيح من جنس سوء العذاب إخراجاً له عن مرتبة العذاب المعتاد حتى كأنه جنس آخر لما فيه من الشدة، ومع طرح الواو كما في الآية الأخرى يكون التذبيح تفسيراً لسوء العذاب "ويستحيون نساءكم" أي يتركونهن في الحياة لإهانتهن وإذلالهن "وفي ذلكم" المذكور من أفعالهم " بلاء من ربكم عظيم " أي ابتلاءً لكم، وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة مستوفى.

7- "وإذ تأذن ربكم" تأذن بمعنى أذن قاله الفراء. قال في الكشاف: ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليست في أفعل، كأنه قيل: وإذ أذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفي عنه الشكوك وتنزاح الشبه. والمعنى: وإذ تأذن ربكم فقال "لئن شكرتم" أو أجرى تأذن مجرى قال، لأنه ضرب من القول انتهى، وهذا من قول موسى لقومه، وهو معطوف على نعمة الله: أي اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم، وقيل هو معطوف على قوله: إذ أنجاكم: أي اذكروا نعمة الله تعالى في هذين الوقتين، فإن هذا التأذن أيضاً نعمة، وقيل هو من قول الله سبحانه: أي واذكر يا محمد إذ تأذن ربكم. وقرأ ابن مسعود وإذ قال ربكم والمعنى واحد كما تقدم، واللام في لئن شكرتم هي الموطئة للقسم، وقوله: "لأزيدنكم" ساد مسد جوابي الشرط والقسم، وكذا اللام في "ولئن كفرتم" وقوله: "إن عذابي لشديد" ساد مسد الجوابين أيضاً، والمعنى: لأن شكرتم إنعامي عليكم بما ذكر لأزيدنكم نعمة إلى نعمة تفضلاً مني، وقيل لأزيدنكم من طاعتي، وقيل لأزيدنكم من الثواب، والأول أظهر فالشك سبب المزيد، ولئن كفرتم ذلك وجحدتموه إن عذابي لشديد، فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب، وقيل إن الجواب محذوف: أي ولئن كفرتم لأعذبنكم، والمذكور تعليل للجواب المحذوف.

8- "وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً" أي إن تكفروا نعمته تعالى أنتم وجميع الخلق ولم تشكروها "فإن الله" سبحانه "لغني" عن شكركم لا يحتاج إليه ولا يلحقه بذلك نقص "حميد" أي مستوجب للحمد لذاته لكثرة إنعامه، وإن لم تشكروه، أو يحمده غيركم من الملائكة.

9- "ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم" يحتمل أن يكون هذا خطاباً من موسى لقومه، فيكون داخلاً تحت التذكير بأيام الله، ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه ابتداء خطاباً لقوم موسى وتذكيراً لهم بالقرون الأولى وأخبارهم ومجيء رسل الله إليهم، ويحتمل أنه ابتداء خطاب من الله سبحانه لقوم محمد صلى الله عليه وسلم تحذيراً لهم عن مخالفته النبأ: الخبر، والجمع الأنباء ومنه قول الشاعر: ألم تأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد و "قوم نوح" بدل من الموصول، أو عطف بيان "وعاد وثمود والذين من بعدهم" أي من بعد هؤلاء المذكورين "لا يعلمهم إلا الله" أي لا يحصي عددهم ويحيط بهم علماً إلا الله سبحانه، والموصول مبتدأ وخبره لا يعلمهم إلا الله والجملة معترضة، أو يكون الموصول معطوفاً على ما قبله ولا يعلمهم إلا الله اعتراض، وعدم العلم من غير الله إما أن يكون راجعاً إلى صفاتهم وأحوالهم وأخلاقهم ومدد أعمارهم: أي هذه الأمور لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها غيره، أو يكون راجعاً إلى ذواتهم: أي أنه لا يعلم ذوات أولئك الذين من بعدهم إلا الله سبحانه وجملة "جاءتهم رسلهم بالبينات" مستأنفة لبيان النبأ المذكور في "ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم" أي جاءتهم الرسل بالمعجزات الظاهرة وبالشرائع الواضحة "فردوا أيديهم في أفواههم" أي جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظاً مما جاءت به الرسل كما في قوله تعالى: "عضوا عليكم الأنامل من الغيظ" لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم، وقيل إن المعنى: أنهم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم لما جاءتهم الرسل بالبينات: أي اسكتوا واتركوا هذا الذي جئتم به تكذيباً لهم ورداً لقولهم، وقيل المعنى أنهم أشاروا إلى أنفسهم وما يصدر عنها من المقالة، وهي قولهم "إنا كفرنا بما أرسلتم به" أي لا جواب لكم سوى هذا الذي قلناه لكم بألسنتنا هذه، وقيل وضعوا أيديهم على أفواههم استهزاءً وتعجباً كما يفعله من غلبه الضحك من وضع يده على فيه، وقيل المعنى: ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم، فالضمير الأول للرسل والثاني للكفار، وقيل جعلوا أيديهم في أفواه الرسل رداً لقولهم، فالضمير الأول على هذا للكفار والثاني للرسل، وقيل معناه: أومأوا إلى الرسل أن اسكتوا، وقيل أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم، وقيل إن الأيدي هنا النعم: أي ردوا نعم الرسل بأفواههم: أي بالنطق والتكذيب، والمراد بالنعم هنا ما جاءهم به من الشرائع. وقال أبو عبيدة: ونعم ما قال: هو ضرب مثل: أي لم يؤمنوا ولم يجيبوا، والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت: قد رد يده في فيه، وهكذا قال الأخفش، واعترض ذلك القتيبي فقال: لم يسمع أحد من العرب يقول رد يده في فيه: إذا ترك ما أمر به، وإنما المعنى عضوا على الأيدي حنقاً وغيظاً. كقول الشاعر: يردن في فيه غيظ الحسود حتى يعض علي الأكفا وهذا هو القول الذي قدمناه على جميع هذه الأقوال، ومنه قول الشاعر: لو أن سلمى أبصرت تجددي عضت من الوجد بأطراف اليد وهو أقرب التفاسير للآية إن لم يصح عن العرب ما ذكره أبو عبيدة والأخفش. فإن صح ما ذكراه فتفسير الآية به أقرب "وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به" أي قال الكفار للرسل إنا كفرنا بما أرسلتم به من البينات على زعمكم "وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه" أي في شك عظيم مما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه "مريب" أي موجب للريب، يقال أربته: إذا فعلت أمراً أوجب ريبة وشكاً. والريب قلق النفس وعدم سكونها. وقد قيل كيف صرحوا بالكفر ثم أمرهم على الشك. وأجيب بأنهم أرادوا إنا كافرون برسالتكم وإن نزلنا عن هذا المقام فلا أقل من أنا نشك في صحة نبوتكم، ومع كمال الشك لا مطمع في الاعتراف بنبوتكم.

وجملة 10- "قالت رسلهم أفي الله شك" مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل فماذا قالت لهم الرسل؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ: أي أفي وحدانيته سبحانه شك، وهي في غاية الوضوح والجلاء، ثم إن الرسل ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد ذلك الإنكار من الشواهد الدالة على عدم الشك في وجوده سبحانه ووحدانيته. فقالوا: "فاطر السموات والأرض" أي خالقهما ومخترعهما ومبدعهما وموجدهما بعد العدم "يدعوكم" إلى الإيمان به وتوحيده "ليغفر لكم من ذنوبكم" قال أبو عبيدة: من زائدة، ووجه ذلك قوله في موضع آخر "إن الله يغفر الذنوب جميعاً" وقال سيبويه: هي للتبعيض، ويجوز أن يذكر البعض ويراد منه الجميع، وقيل التبعيض على حقيقته ولا يلزم من غفران جميع الذنوب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم غفران جميعها لغيرهم، وبهذه الآية احتج من جوز زيادة من في الإثبات، وقيل من للبدل وليست بزائدة ولا تبعيضية: أي لتكون المغفرة بدلاً من الذنوب "ويؤخركم إلى أجل مسمى" أي إلى وقت مسمى عنده سبحانه، وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا " قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا " أي ما أنتم إلا بشر مثلنا في الهيئة والصورة، تأكلون وتشربون كما نأكل ونشرب ولستم ملائكة "تريدون أن تصدونا" وصفوهم بالبشر أولاً، ثم بإرادة الصد لهم عما كان يعبد آباؤهم ثانياً: أي تريدون أن تصرفونا عن معبودات آبائنا من الأصنام ونحوها "فأتونا" أن كنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله "بسلطان مبين" أي بحجة ظاهرة تدل على صحة ما تدعونه، وقد جاءوهم بالسلطان المبين والحجة الظاهرة، ولكن هذا النوع من تعنتاتهم، ولون من تلوناتهم.

الصفحة رقم 256 من المصحف تحميل و استماع mp3