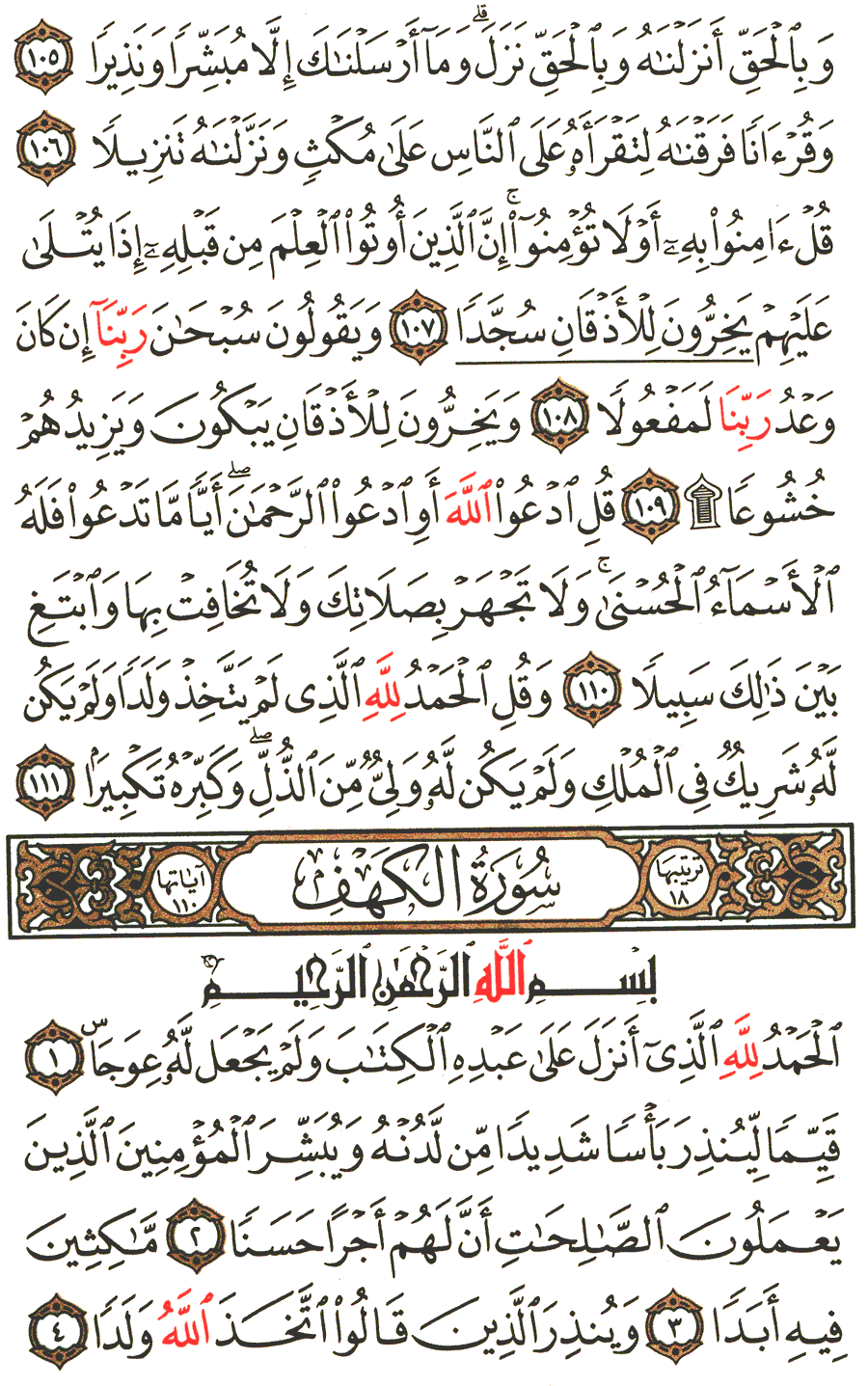

سورة الكهف | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 293 من المصحف

105- " وبالحق أنزلناه وبالحق نزل " الضمير يرجع إلى القرآن، ومعنى "بالحق أنزلناه" أوحيناه متلبساً بالحق ومعنى "وبالحق نزل" أنه نزل وفيه الحق، وقيل الباقي وبالحق الأول بمعنى مع: أي مع الحق أنزلناه كقولهم ركب الأمير بسيفه: أي مع سيفه، وبالحق نزل: أي بمحمد كما تقول نزلت بزيد. وقال أبو علي الفارسي: الباء في الموضعين بمعنى مع، وقيل يجوز أن يكون المعنى: وبالحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل، أو ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً، وما نزل على الرسول إلا محفوظاً من تخليط الشياطين، والتقديم في الموضعين للتخصص "وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً" أي مبشراً لمن أطاع بالجنة ونذيراً مخوفاً لمن عصى بالنار.

106- "وقرآناً فرقناه" انتصاب قرآناً بفعل مضمر يفسره ما بعده، قرأ علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة وأبو رجاء والشعبي "فرقناه" بالتشديد: أي أنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملة واحدة. وقرأ الجمهور "فرقناه" بالتخفيف: أي بيناه وأوضحناه، وفرقنا فيه بين الحق والباطل. وقال الزجاج: فرقه في التنزيل ليفهمه الناس. قال أبو عبيد: التخفيف أعجب إلي، لأن تفسيره بيناه، وليس للتشديد معنى إلا أنه نزل متفرقاً. ويؤيده ما رواه ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: فرقت مخففاً بين الكلام، وفرقت مشدداً بين الأجسام، ثم ذكر سبحانه العلة لقوله: ما فرقناه، فقال: "لتقرأه على الناس على مكث" أي على تطاول في المدة شيئاً بعد شيء على القراءة الأولى، أو أنزلناه آية آية، وسورة سورة. ومعناه على القراءة الثانية على مكث: أي على ترسل وتمهل في التلاوة، فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. وقد اتفق القراء على ضم الميم في "مكث" إلا ابن محيصن فإنه قرأ بفتح الميم "ونزلناه تنزيلاً" التأكيد بالمصدر للمبالغة، والمعنى: أنزلناه منجماً مفرقاً لما في ذلك من المصلحة، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا.

107- "قل آمنوا به أو لا تؤمنوا" أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين المقترحين للآيات آمنوا به أو لا تؤمنوا، فسواء إيمانكم به وامتناعكم عنه لا يزيده ذلك ولا ينقصه. وفي هذا وعيد شديد لأمره صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم واحتقارهم، ثم علل ذلك بقوله: "إن الذين أوتوا العلم من قبله" أي أن العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام "إذا يتلى عليهم" أي القرآن "يخرون للأذقان سجداً" أي يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه. وإنما قيد الخرور، وهو السقوط بكونه للأذقان: أي عليها، لأن الذقن، وهو مجتمع اللحيين أول ما يحاذي الأرض. قال الزجاج: لأن الذقن مجتمع اللحيين، وكما يبتدئ الإنسان بالخرور للسجود، فأول ما يحاذي الأرض به من وجهه الذقن، وقيل المراد تعفير اللحية في التراب، فإن ذلك غاية الخضوع، وإيثار اللام في للأذقان على للدلالة على الاختصاص، فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرور، أو خصوا الخرور بأذقانهم، وقيل الضمير في قوله: "من قبله" راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن لدلالة السياق على ذلك، وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصلها أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه، فلا تبال بذلك، فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم خضوعاً ظهر أثره البالغ بكونهم يخرون على أذقانهم سجداً لله.

108- "ويقولون سبحان ربنا" أي يقولون في سجودهم تنزيهاً لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب أو تنزيهاً له عن خلف وعده "إن كان وعد ربنا لمفعولاً" إن هذه هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة.

ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم باكين فقال: 109- "ويخرون للأذقان يبكون" وكرر ذكر الخرور للأذقان لاختلاف السبب، فإن الأول لتعظيم الله سبحانه وتنزيهه، والثاني للبكاء بتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم ومزيد خشوعهم، ولهذا قال: "ويزيدهم" أي سماع القرآن، أو القرآن بسماعهم له "خشوعاً" أي لين قلب ورطوبة عين. وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "تسع آيات" فذكر ما ذكرناه عن أكثر المفسرين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: يده، وعصاه، ولسانه، والبحر، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، وأخرج الطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قانع والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي وابن مردويه عن صفوان بن عسال "أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، فأتياه فسألاه عن قول الله: "ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات" فقال: لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرفوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة. أو قال: لا تفروا من الزحف، شك شعبة، وعليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت، فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي الله، قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود". وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أنس بن مالك أنه سئل عن قوله: "وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً" قال: مخالفاً، وقال: الأنبياء أكرم من أن تلعن أو تسب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس مثبوراً قال: ملعوناً. وأخرج الشيرازي في الألقاب وابن مردويه عنه قال: قليل العقل. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً لفيفاً قال: جميعاً. وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنه قرأ "وقرآناً فرقناه" مثقلاً قال: نزل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان جملة واحدة، فكان المشركون إذا أحدثوا شيئاً أحدث الله لهم جواباً، ففرقه الله في عشرين سنة. وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضاً "فرقناه" قال: فصلناه على مكث بأمد "يخرون للأذقان" يقول للوجوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد "إذا يتلى عليهم" قال: كتابهم.

أراد سبحانه أن يعلم عباده كيفية الدعاء والخشوع فقال: 110- "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن" ومعناه: أنهما مستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهما، ولهذا قال "أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى" التنوين في "أياً" عوض عن المضاف إليه، وما مزيدة لتوكيد الإبهام في "أياً"، والضمير في له راجع إلى المسمى، وكان أصل الكلام: أياً ما تدعوا فهو حسن، فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة، وللدلالة على أنها إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان، ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلال والإكرام، ذكر معنى هذا النيسابوري وتبعه أبو السعود. قال الزجاج: أعلمهم الله أن دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان إلى قول واحد، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية، وبه يتضح المراد منها، ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء فقال: "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" أي بقراءة صلاتك على حذف المضاف للعلم بأن الجهر والمخافتة من نعوت الصوت، لا من نعوت أفعال الصلاة، فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء، يقال خفت صوته خفوتاً إذا انقطع كلامه وضعف وسكن، وخفت الزرع إذا ذبل، وخافت الرجل بقراءته: إذا لم يرفع بها صوته، وقيل معناه: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها، والأول أولى "وابتغ بين ذلك" أي الجهر والمخافتة المدلول عليها بالفعلين "سبيلاً" أي طريقاً متوسطاً بين الأمرين فلا تكن مجهورةً ولا مخافتاً بها، وعلى التفسير الثاني يكون معنى ذلك النهي عن الجهر بقراءة الصلوات كلها، والنهي عن المخافتة بقراءة الصلوات كلها، والأمر بجعل البعض منها مجهوراً به، وهو صلاة الليل والمخافتة بصلاة النهار، وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: "ادعوا ربكم تضرعاً وخفية".

ولما أمر أن لا يذكر ولا ينادى إلا بأسمائه الحسنى نبه على كيفية الحمد له فقال: 111- "وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" كما تقوله اليهود والنصارى، ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات الله، تعالى عن ذلك علواً كبيراً "ولم يكن له شريك في الملك" أي مشارك له في ملكه وربوبيته كما تزعمه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة "ولم يكن له ولي من الذل" أي لم يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه فهو مستغن عن الولي والنصير. قال الزجاج: أي لم يحتج أن ينتصر بغيره، وفي التعرض في أثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة إيذان بأن المستحق للحمد من له هذه الصفات، لأنه القادر على الإيجاد وإفاضة النعم لكون الولد مجبنة ومبخلة، ولأنه أيضاً يستلزم حدوث الأب لأنه متولد من جزء من أجزائه، والمحدث غير قادر على كمال الإنعام، والشركة في الملك إنما تتصور لمن لا يقدر على الاستقلال به، ومن لا يقدر على الاستقلال عاجز فضلاً عن تمام ما هو له، فضلاً عن نظام ما هو عليه، وأيضاً الشركة موجبة للتنازع بين الشريكين فقد يمنعه الشريك من إفاضة الخير إلى أوليائه ومؤدية إلى الفساد " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " والمحتاج إلى ولي يمنعه من الذل وينصره على من أراد إذلاله ضعيف لا يقدر على ما يقدر عليه من هو مستغن بنفسه "وكبره تكبيراً" أي عظمه تعظيماً وصفه بأنه أعظم من كل شيء. وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: "صلى الله عليه وسلم بمكة ذات يوم فقال في دعائه: يا الله يا رحمن، فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن ندعو إلهين، وهو يدعو إلهين، فأنزل الله "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن" الآية". وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي قال: إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرحمن، وكان لهم كاهن باليمامة يسمونه بالرحمن، فنزلت الآية، وهو مرسل. وأخرج ابن جرير عن مكحول "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد بمكة ذات ليلة يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم، فسمعه رجل من المشركين، فلما أصبح قال لأصحابه: إن ابن أبي كبشة يدعو الليلة الرحمن الذي باليمن، وكان رجل باليمن يقال له رحمن، فنزلت". وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا" إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أمان من السرق" وإن رجلاً من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها حيث أخذ مضجعه، فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله والرجل ليس بنائم حتى انتهى إلى الباب فوجد الباب مردوداً، فوضع الكارة، ففعل ذلك ثلاث مرات، فضحك صاحب ثم قال: إني حصنت بيتي. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس في قوله: "ولا تجهر بصلاتك" الآية قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه "ولا تجهر بصلاتك" أي بقراءتك، فيسمع المشركون، فيسبوا القرآن "ولا تخافت بها" عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك "وابتغ بين ذلك سبيلاً" يقول: بين الجهر والمخافتة. وأخرج ابن مردويه عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة بمكة فيؤذى، فأنزل الله "ولا تجهر بصلاتك". وأخرج ابن أبي شيبة عنه أيضاً نحوه. وأخرج أبو داود في ناسخه عنه نحوه. وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه أيضاً قال: كان مسيلمة الكذاب قد سمي الرحمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال المشركون: يذكر إله اليمامة، فأنزل الله "ولا تجهر بصلاتك". وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا قرأ خفض، وكان عمر إذا قرأ جهر، فقيل لأبي بكر لم تصنع هذا؟ قال: أنا أناجي ربي، وقد عرف حاجتي، وقيل لعمر لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، فلما نزل "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" قيل لأبي بكر ارفع شيئاً، وقيل لعمر اخفض شيئاً. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة قالت: إنما نزلت هذه الآية "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" في الدعاء. وأخرج ابن جرير والحاكم عنها قالت: نزلت في التشهد. وأخرج ابن أبي شيبة وابن منيع وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس مثل حديث عائشة الأول. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولداً، وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل، فأنزل الله هذه الآية "قل الحمد لله" إلى آخرها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "ولم يكن له ولي من الذل" قال: لم يحالف أحداً ولم يبتغ نصر أحد. وأخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آية العز "الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" الآية كلها". وأخرج أبو يعلى وابن السني عن أبي هريرة قال: "خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويده في يدي، فأتى علي رجل رث الهيئة فقال: أي فلان ما بلغ بك ما أرى؟ قال: السقم والضر، قال: ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟ توكلت على الحي الذي لا يموت، "الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" إلى آخر الآية، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حاله فقال: مهيم؟: قال لم أزل أقول الكلمات التي علمتني". وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أبا هريرة. قال ابن كثير: وإسناده ضعيف وفي متنه نكارة. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: "ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية "الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" إلى آخرها للصغير من أهله والكبير". وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبد الكريم بن أبي أمية قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح سبع مرات "الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" إلى آخر السورة".وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الكريم عن عمرو بن شعيب فذكره. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.سورة الكهفوهي مائة وإحدى عشرة آية قال القرطبي: وهي مكية في قول جميع المفسرين. وروي عن فقرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله: "جرزاً" والأول أصح انتهى. ومن القائلين إنها مكية جميعها ابن عباس، أخرجه عنه النحاس وابن مردويه ومنهم ابن الزبير، أخرجه عنه ابن مردويه. وقد ورد في فضلها أحاديث: منها ما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال". وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن حبان عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال". وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء قال "قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ فلان، فإن السكينة نزلت القرآن"، وهذا الذي كان يقرأ هو أسيد بن حضير كما بينه الطبراني. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال" وفي قراءة العشر الآيات من أولها أو من آخرها أحاديث. وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه". وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي والضياء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف كانت له نوراً من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره". وأخرج الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين". وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن من هذا الوجه ومن وجه آخر. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين". وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله من أي الليل شاء؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: سورة أصحاب الكهف". وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة" وفي الباب أحاديث وآثار، وفيما أوردناه كفاية مغنية. علم عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم، ووصفه بالموصول يشعر بعلية ما في حيز الصلة لما قبله ووجه كون إنزال الكتاب، وهو القرآن نعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه اطلع بواسطته على أسرار التوحيد، وأحوال الملائكة والأنبياء، وعلى كيفية الأحكام الشرعية التي تعبده الله وتعبد أمته بها، وكذلك العباد كان إنزال الكتاب على نبيهم نعمة لهم لمثل ما ذكرناه في النبي 1- "ولم يجعل له عوجاً" أي شيئاً من العوج بنوع من أنواع الاختلال في اللفظ والمعنى، والعوج بالكسر في المعاني، وبالفتح في الأعيان كذا قيل، ويرد عليه قوله سبحانه: "لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً" يعني الجبال، وهي من الأعيان. قال الزجاج: المعنى في الآية لم يجعل فيها اختلافاً كما قال: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً". والقيم المستقيم الذي لا ميل فيه، أو القيم بمصالح العباد الدينية والدنيوية، أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية مهيمناً عليها، وعلى الأول يكون تأكيداً لما دل عليه نفي العوج، فرب مستقيم في الظاهر لا يخلو عن أدنى عوج في الحقيقة، وانتصاب قيماً بمضمر: أي جعله قيماً، ومنع صاحب الكشاف أن يكون حالاً من الكتاب، لأن قوله "ولم" يجعل معطوف على "أنزل" فهو داخل في حيز الصلة، فجاعله حالاً من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة. وقال الأصفهاني: هما حالان متواليان إلا أن الأول جملة والثاني مفرد، وهذا صواب لأن قوله: "ولم يجعل" لم يكن معطوفاً على ما قبله بل الواو للحال، فلا فصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة.

وقيل إن 2- "قيماً" حال من ضمير "لم يجعل له"، وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: أنزل على عبده الكتاب قيماً ولا يجعل له عوجاً، ثم أراد سبحانه أن يفصل ما أجمله في قوله قيماً فقال: "لينذر بأساً شديداً" وحذف المنذر للعلم به مع قصد التعميم، والمعنى لينذر الكافرين. والبأس العذاب، ومعنى "من لدنه" صادراً "من لدنه" نازلاً من عنده. روى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ من لدنه باشمام الدال الضمة، وبكسر النون والهاء. وهي لغة الكلابيين. وروى أبو زيد عن جميع القراء فتح اللام وضم الدال وسكون النون "ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات" قرئ "يبشر" بالتشديد والتخفيف، وأجري الموصول على موصوفه المذكور، لأن مدار قبول الأعمال هو الإيمان "أن لهم أجراً حسناً" وهو الجنة.

حال كونهم 3- "ماكثين فيه" أي في ذلك الأجر "أبداً" أي مكثاً دائماً لا انقطاع له، وتقديم الإنذار على التبشير لإظهار كمال العناية بزجر الكفار.

ثم كرر الإنذار وذكر المنذر لخصوصه وحذف المنذر به، وهو البأس الشديد، لتقدم ذكره فقال: 4- "وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً" وهم اليهود والنصارى وبعض كفار قريش. القائلون بأن الملائكة بنات الله، فذكر سبحانه أولاً قضية كلية، وهي إنذار عموم الكفار.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 293

292105- " وبالحق أنزلناه وبالحق نزل " الضمير يرجع إلى القرآن، ومعنى "بالحق أنزلناه" أوحيناه متلبساً بالحق ومعنى "وبالحق نزل" أنه نزل وفيه الحق، وقيل الباقي وبالحق الأول بمعنى مع: أي مع الحق أنزلناه كقولهم ركب الأمير بسيفه: أي مع سيفه، وبالحق نزل: أي بمحمد كما تقول نزلت بزيد. وقال أبو علي الفارسي: الباء في الموضعين بمعنى مع، وقيل يجوز أن يكون المعنى: وبالحق قدرنا أن ينزل وكذلك نزل، أو ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً، وما نزل على الرسول إلا محفوظاً من تخليط الشياطين، والتقديم في الموضعين للتخصص "وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً" أي مبشراً لمن أطاع بالجنة ونذيراً مخوفاً لمن عصى بالنار.

106- "وقرآناً فرقناه" انتصاب قرآناً بفعل مضمر يفسره ما بعده، قرأ علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة وأبو رجاء والشعبي "فرقناه" بالتشديد: أي أنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملة واحدة. وقرأ الجمهور "فرقناه" بالتخفيف: أي بيناه وأوضحناه، وفرقنا فيه بين الحق والباطل. وقال الزجاج: فرقه في التنزيل ليفهمه الناس. قال أبو عبيد: التخفيف أعجب إلي، لأن تفسيره بيناه، وليس للتشديد معنى إلا أنه نزل متفرقاً. ويؤيده ما رواه ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: فرقت مخففاً بين الكلام، وفرقت مشدداً بين الأجسام، ثم ذكر سبحانه العلة لقوله: ما فرقناه، فقال: "لتقرأه على الناس على مكث" أي على تطاول في المدة شيئاً بعد شيء على القراءة الأولى، أو أنزلناه آية آية، وسورة سورة. ومعناه على القراءة الثانية على مكث: أي على ترسل وتمهل في التلاوة، فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. وقد اتفق القراء على ضم الميم في "مكث" إلا ابن محيصن فإنه قرأ بفتح الميم "ونزلناه تنزيلاً" التأكيد بالمصدر للمبالغة، والمعنى: أنزلناه منجماً مفرقاً لما في ذلك من المصلحة، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا.

107- "قل آمنوا به أو لا تؤمنوا" أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين المقترحين للآيات آمنوا به أو لا تؤمنوا، فسواء إيمانكم به وامتناعكم عنه لا يزيده ذلك ولا ينقصه. وفي هذا وعيد شديد لأمره صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم واحتقارهم، ثم علل ذلك بقوله: "إن الذين أوتوا العلم من قبله" أي أن العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام "إذا يتلى عليهم" أي القرآن "يخرون للأذقان سجداً" أي يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه. وإنما قيد الخرور، وهو السقوط بكونه للأذقان: أي عليها، لأن الذقن، وهو مجتمع اللحيين أول ما يحاذي الأرض. قال الزجاج: لأن الذقن مجتمع اللحيين، وكما يبتدئ الإنسان بالخرور للسجود، فأول ما يحاذي الأرض به من وجهه الذقن، وقيل المراد تعفير اللحية في التراب، فإن ذلك غاية الخضوع، وإيثار اللام في للأذقان على للدلالة على الاختصاص، فكأنهم خصوا أذقانهم بالخرور، أو خصوا الخرور بأذقانهم، وقيل الضمير في قوله: "من قبله" راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن لدلالة السياق على ذلك، وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصلها أنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا بأنبيائه، فلا تبال بذلك، فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم خضوعاً ظهر أثره البالغ بكونهم يخرون على أذقانهم سجداً لله.

108- "ويقولون سبحان ربنا" أي يقولون في سجودهم تنزيهاً لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب أو تنزيهاً له عن خلف وعده "إن كان وعد ربنا لمفعولاً" إن هذه هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة.

ثم ذكر أنهم خروا لأذقانهم باكين فقال: 109- "ويخرون للأذقان يبكون" وكرر ذكر الخرور للأذقان لاختلاف السبب، فإن الأول لتعظيم الله سبحانه وتنزيهه، والثاني للبكاء بتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم ومزيد خشوعهم، ولهذا قال: "ويزيدهم" أي سماع القرآن، أو القرآن بسماعهم له "خشوعاً" أي لين قلب ورطوبة عين. وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "تسع آيات" فذكر ما ذكرناه عن أكثر المفسرين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: يده، وعصاه، ولسانه، والبحر، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، وأخرج الطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن قانع والحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي وابن مردويه عن صفوان بن عسال "أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، فأتياه فسألاه عن قول الله: "ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات" فقال: لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرفوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة. أو قال: لا تفروا من الزحف، شك شعبة، وعليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت، فقبلا يديه ورجليه وقالا: نشهد أنك نبي الله، قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود". وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أنس بن مالك أنه سئل عن قوله: "وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً" قال: مخالفاً، وقال: الأنبياء أكرم من أن تلعن أو تسب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس مثبوراً قال: ملعوناً. وأخرج الشيرازي في الألقاب وابن مردويه عنه قال: قليل العقل. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً لفيفاً قال: جميعاً. وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنه قرأ "وقرآناً فرقناه" مثقلاً قال: نزل القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان جملة واحدة، فكان المشركون إذا أحدثوا شيئاً أحدث الله لهم جواباً، ففرقه الله في عشرين سنة. وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضاً "فرقناه" قال: فصلناه على مكث بأمد "يخرون للأذقان" يقول للوجوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد "إذا يتلى عليهم" قال: كتابهم.

أراد سبحانه أن يعلم عباده كيفية الدعاء والخشوع فقال: 110- "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن" ومعناه: أنهما مستويان في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهما، ولهذا قال "أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى" التنوين في "أياً" عوض عن المضاف إليه، وما مزيدة لتوكيد الإبهام في "أياً"، والضمير في له راجع إلى المسمى، وكان أصل الكلام: أياً ما تدعوا فهو حسن، فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة، وللدلالة على أنها إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان، ومعنى حسن الأسماء استقلالها بنعوت الجلال والإكرام، ذكر معنى هذا النيسابوري وتبعه أبو السعود. قال الزجاج: أعلمهم الله أن دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان إلى قول واحد، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية، وبه يتضح المراد منها، ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء فقال: "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" أي بقراءة صلاتك على حذف المضاف للعلم بأن الجهر والمخافتة من نعوت الصوت، لا من نعوت أفعال الصلاة، فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء، يقال خفت صوته خفوتاً إذا انقطع كلامه وضعف وسكن، وخفت الزرع إذا ذبل، وخافت الرجل بقراءته: إذا لم يرفع بها صوته، وقيل معناه: لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها، والأول أولى "وابتغ بين ذلك" أي الجهر والمخافتة المدلول عليها بالفعلين "سبيلاً" أي طريقاً متوسطاً بين الأمرين فلا تكن مجهورةً ولا مخافتاً بها، وعلى التفسير الثاني يكون معنى ذلك النهي عن الجهر بقراءة الصلوات كلها، والنهي عن المخافتة بقراءة الصلوات كلها، والأمر بجعل البعض منها مجهوراً به، وهو صلاة الليل والمخافتة بصلاة النهار، وذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله: "ادعوا ربكم تضرعاً وخفية".

ولما أمر أن لا يذكر ولا ينادى إلا بأسمائه الحسنى نبه على كيفية الحمد له فقال: 111- "وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" كما تقوله اليهود والنصارى، ومن قال من المشركين إن الملائكة بنات الله، تعالى عن ذلك علواً كبيراً "ولم يكن له شريك في الملك" أي مشارك له في ملكه وربوبيته كما تزعمه الثنوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة "ولم يكن له ولي من الذل" أي لم يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه فهو مستغن عن الولي والنصير. قال الزجاج: أي لم يحتج أن ينتصر بغيره، وفي التعرض في أثناء الحمد لهذه الصفات الجليلة إيذان بأن المستحق للحمد من له هذه الصفات، لأنه القادر على الإيجاد وإفاضة النعم لكون الولد مجبنة ومبخلة، ولأنه أيضاً يستلزم حدوث الأب لأنه متولد من جزء من أجزائه، والمحدث غير قادر على كمال الإنعام، والشركة في الملك إنما تتصور لمن لا يقدر على الاستقلال به، ومن لا يقدر على الاستقلال عاجز فضلاً عن تمام ما هو له، فضلاً عن نظام ما هو عليه، وأيضاً الشركة موجبة للتنازع بين الشريكين فقد يمنعه الشريك من إفاضة الخير إلى أوليائه ومؤدية إلى الفساد " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " والمحتاج إلى ولي يمنعه من الذل وينصره على من أراد إذلاله ضعيف لا يقدر على ما يقدر عليه من هو مستغن بنفسه "وكبره تكبيراً" أي عظمه تعظيماً وصفه بأنه أعظم من كل شيء. وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: "صلى الله عليه وسلم بمكة ذات يوم فقال في دعائه: يا الله يا رحمن، فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن ندعو إلهين، وهو يدعو إلهين، فأنزل الله "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن" الآية". وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي قال: إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرحمن، وكان لهم كاهن باليمامة يسمونه بالرحمن، فنزلت الآية، وهو مرسل. وأخرج ابن جرير عن مكحول "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد بمكة ذات ليلة يقول في سجوده يا رحمن يا رحيم، فسمعه رجل من المشركين، فلما أصبح قال لأصحابه: إن ابن أبي كبشة يدعو الليلة الرحمن الذي باليمن، وكان رجل باليمن يقال له رحمن، فنزلت". وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله "قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا" إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أمان من السرق" وإن رجلاً من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها حيث أخذ مضجعه، فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله والرجل ليس بنائم حتى انتهى إلى الباب فوجد الباب مردوداً، فوضع الكارة، ففعل ذلك ثلاث مرات، فضحك صاحب ثم قال: إني حصنت بيتي. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس في قوله: "ولا تجهر بصلاتك" الآية قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه "ولا تجهر بصلاتك" أي بقراءتك، فيسمع المشركون، فيسبوا القرآن "ولا تخافت بها" عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك "وابتغ بين ذلك سبيلاً" يقول: بين الجهر والمخافتة. وأخرج ابن مردويه عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة بمكة فيؤذى، فأنزل الله "ولا تجهر بصلاتك". وأخرج ابن أبي شيبة عنه أيضاً نحوه. وأخرج أبو داود في ناسخه عنه نحوه. وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه أيضاً قال: كان مسيلمة الكذاب قد سمي الرحمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال المشركون: يذكر إله اليمامة، فأنزل الله "ولا تجهر بصلاتك". وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا قرأ خفض، وكان عمر إذا قرأ جهر، فقيل لأبي بكر لم تصنع هذا؟ قال: أنا أناجي ربي، وقد عرف حاجتي، وقيل لعمر لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، فلما نزل "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" قيل لأبي بكر ارفع شيئاً، وقيل لعمر اخفض شيئاً. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة قالت: إنما نزلت هذه الآية "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" في الدعاء. وأخرج ابن جرير والحاكم عنها قالت: نزلت في التشهد. وأخرج ابن أبي شيبة وابن منيع وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس مثل حديث عائشة الأول. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولداً، وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل، فأنزل الله هذه الآية "قل الحمد لله" إلى آخرها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "ولم يكن له ولي من الذل" قال: لم يحالف أحداً ولم يبتغ نصر أحد. وأخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آية العز "الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" الآية كلها". وأخرج أبو يعلى وابن السني عن أبي هريرة قال: "خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويده في يدي، فأتى علي رجل رث الهيئة فقال: أي فلان ما بلغ بك ما أرى؟ قال: السقم والضر، قال: ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟ توكلت على الحي الذي لا يموت، "الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" إلى آخر الآية، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حاله فقال: مهيم؟: قال لم أزل أقول الكلمات التي علمتني". وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أبا هريرة. قال ابن كثير: وإسناده ضعيف وفي متنه نكارة. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: "ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية "الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" إلى آخرها للصغير من أهله والكبير". وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبد الكريم بن أبي أمية قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح سبع مرات "الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً" إلى آخر السورة".وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عبد الكريم عن عمرو بن شعيب فذكره. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.سورة الكهفوهي مائة وإحدى عشرة آية قال القرطبي: وهي مكية في قول جميع المفسرين. وروي عن فقرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله: "جرزاً" والأول أصح انتهى. ومن القائلين إنها مكية جميعها ابن عباس، أخرجه عنه النحاس وابن مردويه ومنهم ابن الزبير، أخرجه عنه ابن مردويه. وقد ورد في فضلها أحاديث: منها ما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال". وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن حبان عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال". وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء قال "قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ فلان، فإن السكينة نزلت القرآن"، وهذا الذي كان يقرأ هو أسيد بن حضير كما بينه الطبراني. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال" وفي قراءة العشر الآيات من أولها أو من آخرها أحاديث. وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه". وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي والضياء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف كانت له نوراً من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره". وأخرج الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين". وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن من هذا الوجه ومن وجه آخر. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين". وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله من أي الليل شاء؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: سورة أصحاب الكهف". وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة" وفي الباب أحاديث وآثار، وفيما أوردناه كفاية مغنية. علم عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم، ووصفه بالموصول يشعر بعلية ما في حيز الصلة لما قبله ووجه كون إنزال الكتاب، وهو القرآن نعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه اطلع بواسطته على أسرار التوحيد، وأحوال الملائكة والأنبياء، وعلى كيفية الأحكام الشرعية التي تعبده الله وتعبد أمته بها، وكذلك العباد كان إنزال الكتاب على نبيهم نعمة لهم لمثل ما ذكرناه في النبي 1- "ولم يجعل له عوجاً" أي شيئاً من العوج بنوع من أنواع الاختلال في اللفظ والمعنى، والعوج بالكسر في المعاني، وبالفتح في الأعيان كذا قيل، ويرد عليه قوله سبحانه: "لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً" يعني الجبال، وهي من الأعيان. قال الزجاج: المعنى في الآية لم يجعل فيها اختلافاً كما قال: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً". والقيم المستقيم الذي لا ميل فيه، أو القيم بمصالح العباد الدينية والدنيوية، أو القيم على ما قبله من الكتب السماوية مهيمناً عليها، وعلى الأول يكون تأكيداً لما دل عليه نفي العوج، فرب مستقيم في الظاهر لا يخلو عن أدنى عوج في الحقيقة، وانتصاب قيماً بمضمر: أي جعله قيماً، ومنع صاحب الكشاف أن يكون حالاً من الكتاب، لأن قوله "ولم" يجعل معطوف على "أنزل" فهو داخل في حيز الصلة، فجاعله حالاً من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة. وقال الأصفهاني: هما حالان متواليان إلا أن الأول جملة والثاني مفرد، وهذا صواب لأن قوله: "ولم يجعل" لم يكن معطوفاً على ما قبله بل الواو للحال، فلا فصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة.

وقيل إن 2- "قيماً" حال من ضمير "لم يجعل له"، وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: أنزل على عبده الكتاب قيماً ولا يجعل له عوجاً، ثم أراد سبحانه أن يفصل ما أجمله في قوله قيماً فقال: "لينذر بأساً شديداً" وحذف المنذر للعلم به مع قصد التعميم، والمعنى لينذر الكافرين. والبأس العذاب، ومعنى "من لدنه" صادراً "من لدنه" نازلاً من عنده. روى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ من لدنه باشمام الدال الضمة، وبكسر النون والهاء. وهي لغة الكلابيين. وروى أبو زيد عن جميع القراء فتح اللام وضم الدال وسكون النون "ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات" قرئ "يبشر" بالتشديد والتخفيف، وأجري الموصول على موصوفه المذكور، لأن مدار قبول الأعمال هو الإيمان "أن لهم أجراً حسناً" وهو الجنة.

حال كونهم 3- "ماكثين فيه" أي في ذلك الأجر "أبداً" أي مكثاً دائماً لا انقطاع له، وتقديم الإنذار على التبشير لإظهار كمال العناية بزجر الكفار.

ثم كرر الإنذار وذكر المنذر لخصوصه وحذف المنذر به، وهو البأس الشديد، لتقدم ذكره فقال: 4- "وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً" وهم اليهود والنصارى وبعض كفار قريش. القائلون بأن الملائكة بنات الله، فذكر سبحانه أولاً قضية كلية، وهي إنذار عموم الكفار.

الصفحة رقم 293 من المصحف تحميل و استماع mp3