حديث: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾، وهي توقيفية، أظهرها اللَّه لعباده للمعرفة والدّعاء والذّكر

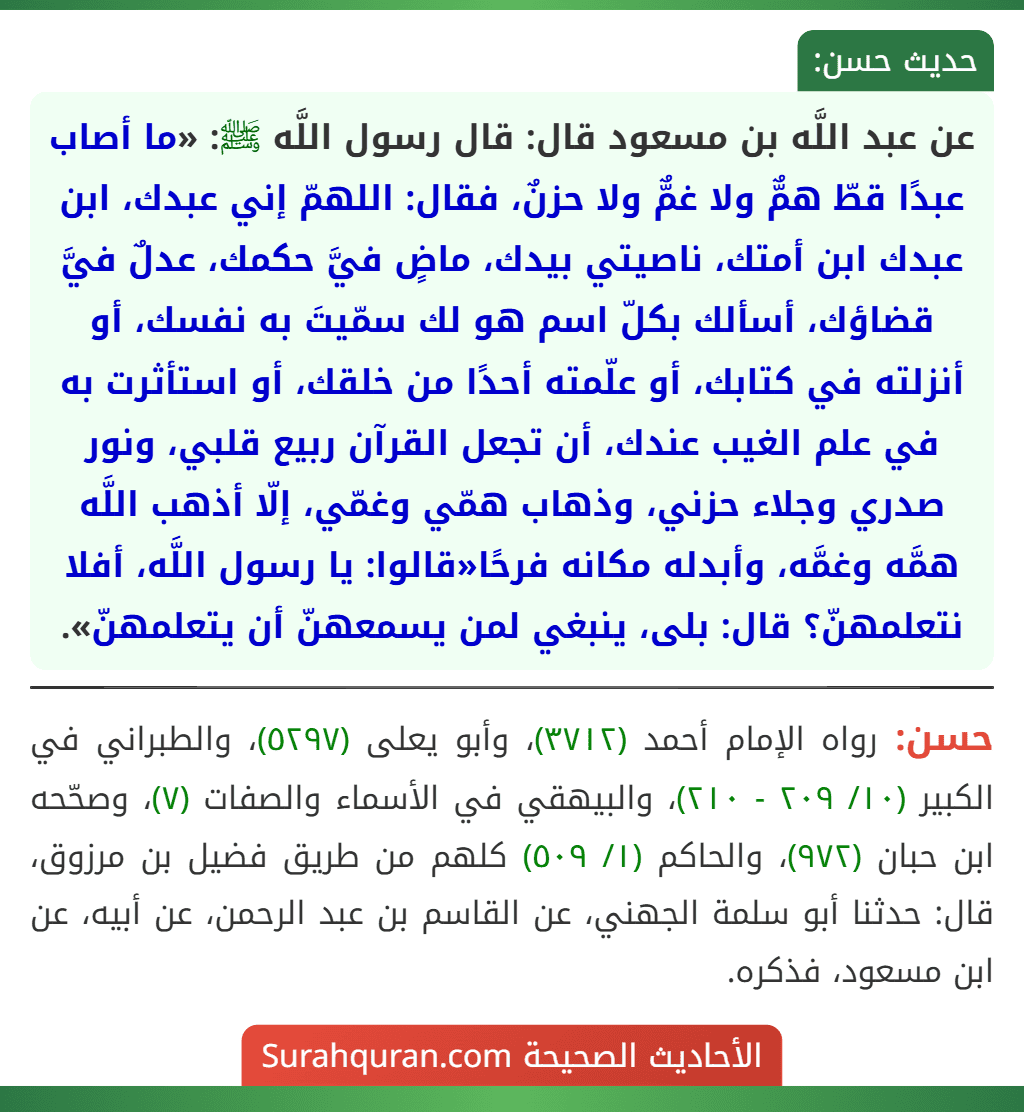

عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما أصاب عبدًا قطّ همٌّ ولا غمٌّ ولا حزنٌ، فقال: اللهمّ إني عبدك، ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني، وذهاب همّي وغمّي، إلّا أذهب اللَّه همَّه وغمَّه، وأبدله مكانه فرحًا«قالوا: يا رسول اللَّه، أفلا نتعلمهنّ؟ قال: بلى، ينبغي لمن يسمعهنّ أن يتعلمهنّ».

حسن: رواه الإمام أحمد (٣٧١٢)، وأبو يعلى (٥٢٩٧)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٠٩ - ٢١٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧)، وصحّحه ابن حبان (٩٧٢)، والحاكم (١/ ٥٠٩) كلهم من طريق فضيل بن مرزوق، قال: حدثنا أبو سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، فذكره.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث العظيم الذي هو من جوامع الكلم، والذي أرشدنا فيه النبي ﷺ إلى دواء ناجع للهم والغم والحزن:

الحديث:

عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ما أصاب عبدًا قطّ همٌّ ولا غمٌّ ولا حزنٌ، فقال: اللهمّ إني عبدك، ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني، وذهاب همّي وغمّي، إلّا أذهب اللَّه همَّه وغمَّه، وأبدله مكانه فرحًا«قالوا: يا رسول اللَّه، أفلا نتعلمهنّ؟ قال: بلى، ينبغي لمن يسمعهنّ أن يتعلمهنّ».

شرح المفردات:

● همّ: هو ما يقع في النفس من التفكير في أمور مستقبلية تخشى حدوثها.

● غمّ: هو ما يقع في النفس بسبب مصيبة حصلت في الماضي.

● حزن: ألم داخلي يظهر على الجوارح.

● ناصيتي بيدك: الناصية هي مقدمة الرأس، والاستسلام التام لله، وأنه المتصرف في شؤون عبده.

● ماضٍ فيَّ حكمك: نافذ لا مرد له.

● عدلٌ فيَّ قضاؤك: عادل لا ظلم فيه.

● استأثرت به: اختصصت به ولم تُطلع عليه أحدًا من خلقك.

● ربيع قلبي: سبب حياة قلبي وبهجته ونضارته، كما أن الربيع سبب إحياء الأرض.

● نور صدري: يشرح صدري ويضيء طريق الحق لي.

● جلاء حزني: إزالة الحزن ورفعه.

المعنى الإجمالي للحديث:

يخبرنا النبي ﷺ أن أي عبد من عباد الله إذا أصابه همّ أو غمّ أو حزن، ثم لجأ إلى الله بهذا الدعاء العظيم معترفًا بعبوديته لله وخاضعًا لقضائه وقدره، ثم سأله بأسمائه الحسنى كلها أن يجعل القرآن سببًا لسعادته وطمأنينته وإزالة همه وحزنه، فإن الله سيستجيب له حتمًا ويبدل همه فرحًا وسرورًا.

الدروس المستفادة منه:

1- التسليم لله والاعتراف بالعبودية: بدء الدعاء بـ "إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك" يعلم العبد التواضع والخضوع لله، ويذكره بحقيقة نفسه وأنه مملوك لله.

2- الإيمان بالقضاء والقدر: قوله "ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك" يعلم المسلم الرضا بقدر الله والتسليم لحكمته.

3- التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى: من أعظم أسباب إجابة الدعاء أن تدعو الله بأسمائه وصفاته.

4- القرآن الكريم شفاء: طلب أن يجعل القرآن "ربيع القلب ونور الصدر" يرشدنا إلى أن الشفاء الحقيقي من الهموم يكون بتلاوة القرآن وتدبره والعمل به.

5- اليقين في إجابة الدعاء: الحديث فيه وعد من النبي ﷺ بأن الله سيستجيب هذا الدعاء ويذهب الهم والغم.

6- الحث على تعلم الأدعية النبوية: أمر النبي ﷺ الصحابة بتعلم هذا الدعاء، مما يدل على أهمية حفظ الأدعية الواردة والعمل بها.

معلومات إضافية مفيدة:

- هذا الدعاء من الأدعية الجامعة التي جمعت بين التضرع والاعتراف لله، والتوسل بأسمائه، وطلب الحاجة.

- ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء ويُردده عند نزول المصائب وضيق الصدر.

- الدعاء بهذا الأسلوب يربي في النفس الصبر والرضا، ويذكر العبد بقدرة الله وحكمته.

- الفرح الذي يعقب هذا الدعاء هو فرح القلب وسكينته وطمأنينته، وليس مجرد فرح عابر.

أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝

تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الإمام أحمد (٣٧١٢)، وأبو يعلى (٥٢٩٧)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٠٩ - ٢١٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧)، وصحّحه ابن حبان (٩٧٢)، والحاكم (١/ ٥٠٩) كلهم من طريق فضيل بن مرزوق، قال: حدثنا أبو سلمة الجهني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، فذكره.

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم، إن سَلِم من إرسال عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه عن أبيه».

وتعقبه الذهبي فقال: «أبو سلمة لا يدري من هو، ولا رواية له في الكتب السّتة».

قال الأعظمي: صنيع الحاكم يدل على أنّ أبا سلمة الجهني هو موسى بن عبد اللَّه، ويقال في كنيته أيضًا أبو عبد اللَّه وهو من رجال مسلم، قال الحافظ في «التقريب»: «لم يصح أن القطّان طعن فيه».

إن صحَّ ذلك فلا وجه لتعقيب الذهبي على الحاكم، ولكن وقع الخلاف في تعيينه فمن ذهب إلى أنه موسى بن عبد اللَّه صحّح هذا الحديث مثل ابن القيم في كتابيه «شفاء العليل» (٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠)، وكتابه «الفوائد».

ومن ذهب إلى غيره قال: إنه مجهول، وإن كان ابنُ حبان ذكره في «الثقات»، وإليه يشير الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٣٦) بقوله: «رواه الطبرانيّ، ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثّقه ابن حبان» فلم يجعل أبا سلمة من رجال الصحيح.

إن كان أبو سلمة مجهولًا فهو لم ينفرد به، بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطيّ، عن القاسم بالإسناد المقدم، رواه البزار في «البحر الزّخار» (١٩٩٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨).

إلّا أن عبد الرحمن بن إسحاق أبا شيبة الواسطيّ ضعيف عند جماهير أهل العلم، لكن هذه المتابعة تقوي الحديث مع شاهده الضعيف الذي رُوي عن أبي موسى الأشعريّ، أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٤١) وفيه جهالة وانقطاع؛ فإن عبد اللَّه بن زبيد الياميّ الكوفي مجهول، ولم يلق أبا موسى الأشعريّ. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٣٦ - ١٣٧) بعد أن عزاه للطبرانيّ: «وفيه من لم أعرفه».

فوائد مهمّة:

الأصل في إثبات الأسماء والصّفات أو نفيها عن اللَّه تعالى هو الكتاب والسنة الصحيحة، فما ورد فيهما يجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما يجب نفيه.

وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات.

قال الإمام أحمد: «لا يوصف اللَّه إلّا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ لا نتجاوز القرآن والسنة»، انظر: مقدمة العرش للذهبي بقلم الدكتور محمد خليفة التميميّ (١/ ٢٣٨).

وعلى هذا فأسماء اللَّه توقيفية غير محصورة بعدد معين.

قال الحافظ ابن القيم في كتابه القيم «بدائع الفوائد» (١/ ٢٩٣): «إنّ الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر، ولا تُحَدُّ بعدد، فإنّ للَّه تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرَّب ولا نبيٌّ مرسل، كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكلِّ اسم هو لك سمّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك«، فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:

١ - قسم سمّي به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم يُنزل به كتابه.

٢ - وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده.

٣ - وقسم استأثر به في علم غيبه، فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه.

ولهذا قال: «استأثرت به«أي انفردت بعلمه، وليس المراد: انفراده بالتّسمي به؛ لأنّ هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه، ومن هذا قول النبيّ ﷺ في حديث الشّفاعة: «فيفتَحُ عليَّ من مَحامده بما لا أُحسنُه الآن». وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته» اهـ.

وأما قوله ﷺ: «إنّ للَّه تسعة وتسعين اسمًا. . .» فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد به الحصر لقال: «ما للَّه إلا تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك.

فمعنى الحديث أنّ هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة.

وأمّا الإلحاد في كلام العرب فهو العدل عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللّحد

في القبر، لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر.

والإلحاد في أسماء اللَّه أنواع كما قال الحافظ ابن القيم في «البدائع» (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩):

الأوّل: أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها.

والثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له: أبا، وتسمية الفلاسفة له: موجبًا لذاته، أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك.

والثالث: وصفه بما يتعالي عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وغير ذلك من أقوالهم الباطلة.

والرّابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، وإنكار ما دلّتْ عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهلُ التعطيل من الجهمية وغيرهم.

والخامس: جعل أسمائه سبحانه دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، كما فعلت المشبهة. تعالى اللَّه عما يقول المشبهون علوًّا كبيرًا. أهـ بتصرف واختصار.

وصفاتُ اللَّه كلُّها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي توقيفية لا تُعدُّ ولا تحصى؛ لأنّ من الصّفات ما يتعلق بأفعاله تعالى، وأفعالة لا منتهى لها، كما أنّ أقواله لا منتهى لها.

لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة لقمان: ٢٧].

وصفاته تعالى أوسع من الأسماء، والكلام في الصّفات فرع عن الكلام في الذّات؛ ولذا قال السّلف: إنّ كيفيتها لا تُفسَّر.

قال العباس بن محمد الدُّوريّ: «سمعتُ أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروي في الرّؤية، والكرسي، وموضع القدمين، وضحك ربّنا من قنوط عباده، وقرب غيره، وأين كان ربُّنا قبل أن يخلق السّماء، وأنّ جهنّم لا نمتلئ حتى يضع ربّك عز وجل قدمه فيها فتقول: قطّ قطّ وأشباه هذه الأحاديث.

فقال: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض، وهي عندنا حقّ لا شك فيها، ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسّر هذا، ولا سمعنا أحدًا يفسّره».

وروي مثل هذا عن سفيان بن عيينة وغيره.

وقال وكيع: «من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهميّة».

وقال وكيع أيضًا: «نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول: كيف هذا؟ ولِمَ جاء هذا؟»

انظر للمزيد: «الصفات» للدارقطنيّ (ص ٦٨ - ٧٠)، والتوحيد لابن منده (٣/ ١١٥ - ١١٦).

ومن صفاته تعالى الصّفات الثبوتية -وهي الذّاتية والفعلية- وهي ما أثبته اللَّه تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسول اللَّه ﷺ وهي كلّها صفاتُ كمالٍ لا نقص فيها: كالحياة، والعلم، والقدرة، والعلو، والنزول، والعين، والسماع، والرّؤية، واليد، والكف، والأصابع، والقدم، والسّاق، والإتيان، والمجيء، والضحك، والتعجب، والفرح، والحياء، والغيرة، والأخذ، والإمساك، والبطش، والكلام، والنفس، والاستواء، والقرب، والبعد، والحبّ، والكره، والمقت، والرّضا، والغضب، والسخط، والإرادة، والمشيئة، والمعية -أي معية العلم والإحاطة، لا معية الذّات- إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة، فكلّ هذه الصّفات تساق مساقًا واحدًا، ويجب الإيمان بها على أنّها صفات حقيقية، لا تُشبه صفاتَ المخلوقين، ولا يمثّل ولا يعطّل، ولا يرد، ولا يجحد، ولا يؤول بتأويل يخالف ظاهره. انظر: «قطف الثّمر في بيان عقيدة أهل الأثر» للعلّامة صديق حسن خان، بتحقيق الدكتور عاصم بن عبد اللَّه القريوتي.

وأمّا الصّفات التي ورد فيها عن اللَّه تعالى في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ، كالموت، والنوم، والسِّنَة، والجهل، والنسيان، والعجز، والتعب، والظلم، والغفلة، وغيرها من صفات النّقص في حقّه تعالى، فيجب نفيها مع إثبات ضدّها على الوجه الأكمل.

قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم، إن سَلِم من إرسال عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه عن أبيه».

وتعقبه الذهبي فقال: «أبو سلمة لا يدري من هو، ولا رواية له في الكتب السّتة».

قال الأعظمي: صنيع الحاكم يدل على أنّ أبا سلمة الجهني هو موسى بن عبد اللَّه، ويقال في كنيته أيضًا أبو عبد اللَّه وهو من رجال مسلم، قال الحافظ في «التقريب»: «لم يصح أن القطّان طعن فيه».

إن صحَّ ذلك فلا وجه لتعقيب الذهبي على الحاكم، ولكن وقع الخلاف في تعيينه فمن ذهب إلى أنه موسى بن عبد اللَّه صحّح هذا الحديث مثل ابن القيم في كتابيه «شفاء العليل» (٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠)، وكتابه «الفوائد».

ومن ذهب إلى غيره قال: إنه مجهول، وإن كان ابنُ حبان ذكره في «الثقات»، وإليه يشير الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٣٦) بقوله: «رواه الطبرانيّ، ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثّقه ابن حبان» فلم يجعل أبا سلمة من رجال الصحيح.

إن كان أبو سلمة مجهولًا فهو لم ينفرد به، بل تابعه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطيّ، عن القاسم بالإسناد المقدم، رواه البزار في «البحر الزّخار» (١٩٩٤)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٨).

إلّا أن عبد الرحمن بن إسحاق أبا شيبة الواسطيّ ضعيف عند جماهير أهل العلم، لكن هذه المتابعة تقوي الحديث مع شاهده الضعيف الذي رُوي عن أبي موسى الأشعريّ، أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٤١) وفيه جهالة وانقطاع؛ فإن عبد اللَّه بن زبيد الياميّ الكوفي مجهول، ولم يلق أبا موسى الأشعريّ. وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٣٦ - ١٣٧) بعد أن عزاه للطبرانيّ: «وفيه من لم أعرفه».

فوائد مهمّة:

الأصل في إثبات الأسماء والصّفات أو نفيها عن اللَّه تعالى هو الكتاب والسنة الصحيحة، فما ورد فيهما يجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما يجب نفيه.

وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات.

قال الإمام أحمد: «لا يوصف اللَّه إلّا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ لا نتجاوز القرآن والسنة»، انظر: مقدمة العرش للذهبي بقلم الدكتور محمد خليفة التميميّ (١/ ٢٣٨).

وعلى هذا فأسماء اللَّه توقيفية غير محصورة بعدد معين.

قال الحافظ ابن القيم في كتابه القيم «بدائع الفوائد» (١/ ٢٩٣): «إنّ الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر، ولا تُحَدُّ بعدد، فإنّ للَّه تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرَّب ولا نبيٌّ مرسل، كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكلِّ اسم هو لك سمّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك«، فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:

١ - قسم سمّي به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم يُنزل به كتابه.

٢ - وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده.

٣ - وقسم استأثر به في علم غيبه، فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه.

ولهذا قال: «استأثرت به«أي انفردت بعلمه، وليس المراد: انفراده بالتّسمي به؛ لأنّ هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه، ومن هذا قول النبيّ ﷺ في حديث الشّفاعة: «فيفتَحُ عليَّ من مَحامده بما لا أُحسنُه الآن». وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته» اهـ.

وأما قوله ﷺ: «إنّ للَّه تسعة وتسعين اسمًا. . .» فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد به الحصر لقال: «ما للَّه إلا تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة» أو نحو ذلك.

فمعنى الحديث أنّ هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة.

وأمّا الإلحاد في كلام العرب فهو العدل عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللّحد

في القبر، لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر.

والإلحاد في أسماء اللَّه أنواع كما قال الحافظ ابن القيم في «البدائع» (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩):

الأوّل: أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها.

والثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له: أبا، وتسمية الفلاسفة له: موجبًا لذاته، أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك.

والثالث: وصفه بما يتعالي عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وغير ذلك من أقوالهم الباطلة.

والرّابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، وإنكار ما دلّتْ عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهلُ التعطيل من الجهمية وغيرهم.

والخامس: جعل أسمائه سبحانه دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، كما فعلت المشبهة. تعالى اللَّه عما يقول المشبهون علوًّا كبيرًا. أهـ بتصرف واختصار.

وصفاتُ اللَّه كلُّها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي توقيفية لا تُعدُّ ولا تحصى؛ لأنّ من الصّفات ما يتعلق بأفعاله تعالى، وأفعالة لا منتهى لها، كما أنّ أقواله لا منتهى لها.

لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة لقمان: ٢٧].

وصفاته تعالى أوسع من الأسماء، والكلام في الصّفات فرع عن الكلام في الذّات؛ ولذا قال السّلف: إنّ كيفيتها لا تُفسَّر.

قال العباس بن محمد الدُّوريّ: «سمعتُ أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروي في الرّؤية، والكرسي، وموضع القدمين، وضحك ربّنا من قنوط عباده، وقرب غيره، وأين كان ربُّنا قبل أن يخلق السّماء، وأنّ جهنّم لا نمتلئ حتى يضع ربّك عز وجل قدمه فيها فتقول: قطّ قطّ وأشباه هذه الأحاديث.

فقال: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض، وهي عندنا حقّ لا شك فيها، ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسّر هذا، ولا سمعنا أحدًا يفسّره».

وروي مثل هذا عن سفيان بن عيينة وغيره.

وقال وكيع: «من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهميّة».

وقال وكيع أيضًا: «نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول: كيف هذا؟ ولِمَ جاء هذا؟»

انظر للمزيد: «الصفات» للدارقطنيّ (ص ٦٨ - ٧٠)، والتوحيد لابن منده (٣/ ١١٥ - ١١٦).

ومن صفاته تعالى الصّفات الثبوتية -وهي الذّاتية والفعلية- وهي ما أثبته اللَّه تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسول اللَّه ﷺ وهي كلّها صفاتُ كمالٍ لا نقص فيها: كالحياة، والعلم، والقدرة، والعلو، والنزول، والعين، والسماع، والرّؤية، واليد، والكف، والأصابع، والقدم، والسّاق، والإتيان، والمجيء، والضحك، والتعجب، والفرح، والحياء، والغيرة، والأخذ، والإمساك، والبطش، والكلام، والنفس، والاستواء، والقرب، والبعد، والحبّ، والكره، والمقت، والرّضا، والغضب، والسخط، والإرادة، والمشيئة، والمعية -أي معية العلم والإحاطة، لا معية الذّات- إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة، فكلّ هذه الصّفات تساق مساقًا واحدًا، ويجب الإيمان بها على أنّها صفات حقيقية، لا تُشبه صفاتَ المخلوقين، ولا يمثّل ولا يعطّل، ولا يرد، ولا يجحد، ولا يؤول بتأويل يخالف ظاهره. انظر: «قطف الثّمر في بيان عقيدة أهل الأثر» للعلّامة صديق حسن خان، بتحقيق الدكتور عاصم بن عبد اللَّه القريوتي.

وأمّا الصّفات التي ورد فيها عن اللَّه تعالى في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ، كالموت، والنوم، والسِّنَة، والجهل، والنسيان، والعجز، والتعب، والظلم، والغفلة، وغيرها من صفات النّقص في حقّه تعالى، فيجب نفيها مع إثبات ضدّها على الوجه الأكمل.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 213 من أصل 1075 حديثاً له شرح

- 188 إنَّا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدُنا أن يتكلَّم به

- 189 سئل النبي ﷺ عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان

- 190 من يجد في نفسه شيئًا لأن يكون حممة أحب إليه...

- 191 لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات

- 192 ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي شق كان لله...

- 193 بعثني رسول الله إلى اليمن فادعهم إلى شهادة أن لا...

- 194 من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه وحسابه...

- 195 مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص...

- 196 أي العمل أفضل: إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج...

- 197 أفضل العمل إيمان بالله وجهاد في سبيله

- 198 أي الذنب أعظم: أن تجعل الله ندًا وهو خلقك

- 199 لما نزلت (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) شق ذلك...

- 200 أكبر الكبائر: الإشراك باللَّه وعقوق الوالدين وقول الزور

- 201 اجتنبوا السبع الموبقات: التّولي يوم الزّحف

- 202 ما الكبائر؟ الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين ثم اليمين الغموس

- 203 الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور

- 204 الكبائر: الفرار من الزحف وقتل النّفس

- 205 لا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم

- 206 بيعة النبي ﷺ النساء بالكلام

- 207 بايعتُ رسول اللَّه ﷺ على شهادة أن لا إله إلّا...

- 208 بايعنا رسول الله فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئًا

- 209 صلاة العيد قبل الخطبة في عهد النبي والخلفاء الراشدين

- 210 ألا تبايعون رسول الله على أن لا تسألوا الناس شيئًا

- 211 الكبر هو سفَه الحق وغمط الناس

- 212 من حفظ أسماء الله الحسنى دخل الجنة

- 213 ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك

- 214 الرحم: من وصلها وصلته ومن قطعها بتته

- 215 من يصل الرحم أصله، ومن يقطعها أقطعه

- 216 مَنْ أَحَبَّ سُورَةَ الإِخْلاصِ أَحَبَّهُ اللَّهُ

- 217 من أحب سورة الإخلاص أدخله الله الجنة

- 218 أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت

- 219 أي حي أي قيوم

- 220 ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا...

- 221 دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك

- 222 اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت...

- 223 جف القلم على علم الله

- 224 أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم

- 225 ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل باسم الله...

- 226 إنِّي أنا الرَّزّاق ذو القوّةِ المتين

- 227 الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار

- 228 أنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء

- 229 ولا يصعد إلى الله إلا الطيب

- 230 ثم عُرج بي حتى ظهرتُ لمستوى أسمع صريف الأقلام

- 231 من يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه

- 232 قال في خطبته يوم عرفة: وأنتم تسألون عني، فما أنتم...

- 233 زوّجني الله من فوق سبع سماوات

- 234 يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل...

- 235 حديث الجارية: أين الله قالت في السماء قال: أعتقها فإنها...

- 236 مطر حديث عهد بربه

- 237 الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ

قراءة القرآن الكريم

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم

Monday, February 9, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب