حديث: نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب خطب النبيّ ﷺ في حجّة الوداع

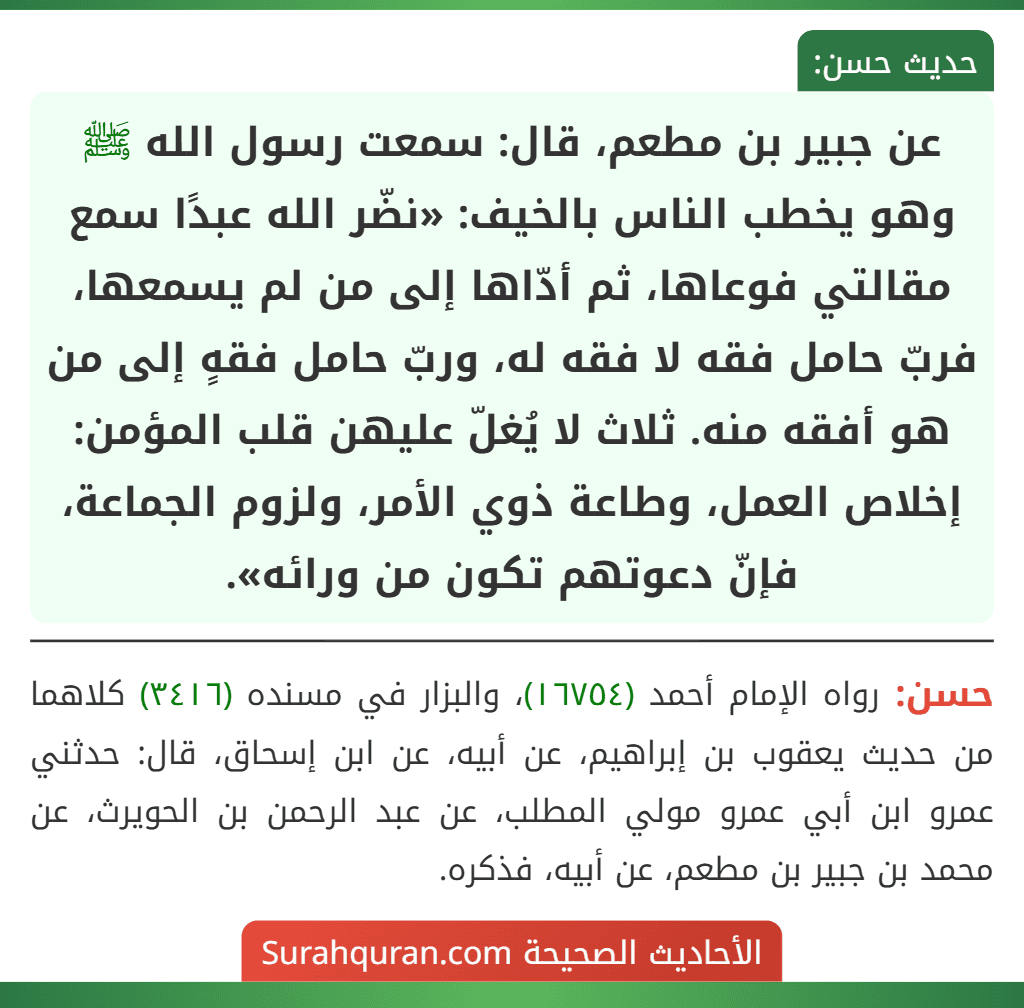

عن جبير بن مطعم، قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب الناس بالخيف: «نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها، ثم أدّاها إلى من لم يسمعها، فربّ حامل فقه لا فقه له، وربّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يُغلّ عليهن قلب المؤمن:

إخلاص العمل، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإنّ دعوتهم تكون من ورائه».

إخلاص العمل، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإنّ دعوتهم تكون من ورائه».

حسن: رواه الإمام أحمد (١٦٧٥٤)، والبزار في مسنده (٣٤١٦) كلاهما من حديث يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمرو ابن أبي عمرو مولي المطلب، عن عبد الرحمن بن الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، فذكره.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فهذا حديث عظيم رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي وابن ماجه، عن الصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه، وفيه يبين النبي ﷺ فضل نشر العلم وبيان صفات القلب المؤمن. وسأشرحه لكم جزءًا جزءًا بإذن الله.

أولاً. شرح المفردات:

● نضّر الله: أي جعل الله وجهه نضرًا، والنضارة هي الحسن والبهجة والجمال، فكأنه دعاء بأن يجعله الله جميل الوجه متهللًا من نور الإيمان والعمل الصالح.

● الخيف: هو مكان قريب من منى، وكان النبي ﷺ يخطب فيه في الحج.

● وعاها: حفظها وفهمها.

● أدّاها: بلّغها ونقلها إلى الآخرين.

● يُغلّ: من الغل، وهو الحقد والحسد والغش، أي لا يدخل فيه هذه الصفات الذميمة.

ثانيًا. شرح الحديث:

يبدأ الحديث بدعاء النبي ﷺ بالخير لمن سمع كلامه فحفظه وبلغه لغيره، فيقول: «نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها، ثم أدّاها إلى من لم يسمعها»، وهذا بيان لعظم فضل طلب العلم ونشره، فمن سمع الحديث وفهمه ثم علمه لغيره، فإن الله يزيّن وجهه بنور العلم والإيمان.

ثم يحذر النبي ﷺ من حالين قد يصيبان حامل العلم:

● «فرب حامل فقه لا فقه له»: أي رب شخص يحمل العلم الشرعي لكنه لا يفقه معناه ولا يعمل به، فالعلم بدون عمل لا ينفع، بل قد يكون حجة عليه.

● «ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»: أي أن الإنسان قد ينقل العلم إلى من هو أعلم منه، فيستفيد الآخر ويُكمّل الفهم، وهذا لا عيب فيه، بل هو من التواضع ونشر الخير.

ثم يذكر النبي ﷺ ثلاث خصال تحفظ القلب من الغل والحقد:

1- «إخلاص العمل»: أي أن يكون العمل خالصًا لله تعالى ليس فيه رياء ولا سمعة.

2- «طاعة ذوي الأمر»: أي طاعة ولاة الأمر في المعروف، ما لم يأمروا بمعصية.

3- «ولزوم الجماعة»: أي لزوم جماعة المسلمين وعدم الفرقة، والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين وإمامهم.

ويختم بقوله: «فإن دعوتهم تكون من ورائه»، أي أن دعاء الجماعة وخيرهم يشمل من لزمهم ونصرهم، ففي الاجتماع قوة وبركة.

ثالثًا. الدروس المستفادة:

1. فضل طلب العلم ونشره، وأن الداعية إلى الخير يشرق وجهه بنور الله.

2. التحذير من حمل العلم بدون عمل أو فهم، فإن ذلك وبال على صاحبه.

3. الحث على التواضع في العلم، وأن العالم قد يتعلم ممن هو دونه في بعض الأحوال.

4. أهمية إخلاص النية في كل عمل، فإنه أساس القبول.

5. وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، لما في ذلك من حفظ للأمن والاستقرار.

6. وجوب لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق، فإن في الاجتماع الرحمة والأمان.

رابعًا. معلومات إضافية:

- هذا الحديث يدل على حرص النبي ﷺ على هداية الأمة ونشر العلم.

- فيه بيان أن القلب السليم هو الذي يخلو من الغل والحسد، وهذه الثلاثة (الإخلاص، الطاعة، الجماعة) تحقق ذلك.

- ينبغي للعالم والداعية أن يكون قدوة بعمله قبل قوله، وإلا كان علمه حجة عليه.

أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📝

تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الإمام أحمد (١٦٧٥٤)، والبزار في مسنده (٣٤١٦) كلاهما من حديث يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمرو ابن أبي عمرو مولي المطلب، عن عبد الرحمن بن الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، فذكره. واللّفظ لأحمد.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الرحمن بن الحويرث، وهو ابن معاوية بن الحويرث -بالتصغير- نسب إلى جدّه.

قال الأعظمي: لأنه تكلَّم فيه مالك، فقال: ليس بثقة. قال عبد الله بن أحمد: أنكر أبي ذلك من قول مالك، وقال: قد روي عنه شعبة وسفيان. واختلف فيه قول ابن معين توثيقًا وتضعيفًا، والخلاصة فيه كما قال الحافظ: «صدوق سيء الحفظ» أعني إذا خالف أو أتي في حديثه ما ينكر عليه، ولم يخالف في هذا ولم يأت في حديثه ما ينكر.

وأما الاختلاف على محمد بن إسحاق فلا يضرّ ما صحَّ منه.

وقد أيّده ما رواه الدّارميّ (٢٣٣) عن سليمان بن داود، حدّثنا إسماعيل بن جعفر، حدّثنا عمرو ابن أبي عمرو، عن عبد الرحمن بن الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، فذكره.

ولكن في رواية على بن جعفر السّعديّ (٣٥٥)، عن إسماعيل بن جعفر ليس فيه ذكر «عن أبيه» فهو مرسل. وانتقد الحافظ في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٣٧٣) الدّارقطني في ذكره المرسل، وقال: رواية الدارميّ ترد عليه.

والحديث ثبت موصولًا أيضًا من غير طريق ابن إسحاق، فقد روي أيضًا عن مالك وصالح بن كيسان ويزيد بن عياض، عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه، كما ذكره الدارقطني في «علله» (١٣/ ٤١٩). وفي الحديث كلام أكثر من هذا، وهذا ملخصه.

وفي الباب ما رُوي عن سرَّاء بنت نبهان، وكانت ربّة بيت في الجاهليّة، قالت: «خطبنا رسول الله ﷺ يوم الرؤوس، فقال: «أيّ يوم هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس أوسط أيام التشريق؟».

رواه أبو داود (١٩٥٣) عن محمد بن بشار، حدّثنا أبو عاصم، حدّثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين، حدّثتني جدّتي سراء بنت نبهان، فذكرته.

وربيعة بن عبد الرحمن بن حصين (وفي رواية: حِصْن) لم يوثقه غير ابن حبان (٤/ ٢٣١) ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول». أي إذا توبع ولم يتابع.

قال أبو داود: «وكذلك قال عمّ أبي حرة الرّقاشيّ: إنه خطب أوسط أيام التشريق».

وأبو حرة هذا اسمه حنيفة، وقيل اسمه: حكيم، مشهور، بكنيته مختلف فيه فضعّفه ابن معين، ووثَّقه أبو داود، وحديثه الآتي.

وفي الباب أيضًا عن أبي حرة الرّقاشيّ، عن عمّه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله ﷺ في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال ﷺ: فذكر خطبته الطويلة فيها حرمة البلد الحرام، ووضع ربا الجاهلية، وأن لا ترجعوا بعده كفّارًا، والتوصية بالنّساء خيرًا وغيرها من الفقرات التي ثبتت متقطعًا في الخطب الأخرى.

رواه الإمام أحمد (٢٠٦٩٥) عن عفان، حدّثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، فذكره.

وعلي بن زيد هو ابن جدعان المنسوب إلى أحد أجداده الأعلى، الأئمّة متفقون على تضعيفه إلّا أنّ الترمذي كان حسن الرّأي فيه، فقال: «صدوق». والحقّ أنه ضعيف وكذا قاله أيضًا الحافظ في التقريب.

وقد أخرج أبو داود (٢١٤٥)، والدارمي (٢٥٣٤)، وأبو يعلي (١٥٧٠) وغيرهم قِطَعًا من هذه الخطبة من طرق، عن حماد بن سلمة.

وفي الباب عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ وأثنى عليه وذكّر ووعظ ثم قال: «أيُّ يوم أحرم؟ أيّ يوم أحرم؟ أيُّ يوم أحرم؟». قال: فقال النّاس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله، قال: «فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إنّ المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحلّ من نفسه ألا وإن كلّ ربا في الجاهليّة موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلّه، ألا وإن كلّ دم كان في الجاهلية موضوع وأوّل دم أضع من دماء الجاهليّة دم الحارث بن عبد المطلب -كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل-، ألا واستوصوا بالنّساء خيرًا، فإنما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، ألا إنّ لكم على نسائكم حقًّا ولنسائكم عليكم حقًّا، فأمَّا حقُّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وإن حقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن».

رواه الترمذيّ في مواضع: منها في التفسير (٣٠٨٨) بهذا اللّفظ، ومنها في الرضاع (١١٦٣)، ومنها في الفتن (٢١٥٩).

وكذلك ابن ماجه في موضعين (١٨٥١)، و(٣٠٥٥)، وأبو داود (٣٣٣٤) مختصر جدًا -كلّهم من حديث الحسين بن علي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة البارقيّ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال: حدّثني أبي أنه شهد حجّة الوداع، فذكره.

هذه رواية الترمذي في الموضع الأول، وابن ماجه في الموضع الأول.

وأما الترمذي في الموضع الثاني والثالث، وابن ماجه في الموضع الثاني، وأبو داود، وأحمد (١٥٥٠٧) فكلهم رووه من حديث أبي الأحوص، عن شبيب بن غرقدة البارقي.

وقد أشار إليه الترمذي في الموضع الأول، ولذا أفردت ذكره. قال الترمذي: «حسن صحيح».

قال الأعظمي: ولكن فيه سليمان بن عمرو لم يرو عنه إلا شبيب بن غرقدة، ويزيد بن أبي زياد، ولم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته، ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول» إذا توبع، ولم أجد له متابعًا. بل وقد نقل الحافظ في «التهذيب» عن ابن القطان أنه قال: «مجهول». فلعل الترمذي صحّحه أو حسّنه لشواهده أو لتساهله.

وفي الباب عن عمار بن ياسر، قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «أيّ يوم هذا؟» فقلنا: يوم النحر، فقال: «أيّ شهر هذا؟». قلنا: ذو الحجة شهر حرام. قال: «فأيّ بلد هذا؟». قلنا: بلد الحرام. قال: «فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل يُبلّغ الشّاهد الغائب».

رواه أبو يعلى (١٦٢٢) عن محمد، عن عبد الرحمن بن جبلة، حدثنا عمرو بن النعمان، عن كثير أبي الفضل، عن مطرف بن عبد الله الشخير، قال: سمعت عمار بن ياسر، قال (فذكره).

وفيه عبد الرحمن بن جبلة وهو ابن عمرو بن جبلة ذكره الذهبي في «الميزان»، وقال: قال أبو حاتم: كان يكذب فضربت على حديثه، وقال: متروك يضع الحديث.

وفي الباب ما روي عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قسم يومئذ في أصحابه غنمًا، فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسًا فذبحه، فلما وقف رسول الله ﷺ بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف، فقام تحت ثدي ناقته، وكان رجلًا صيّتًا، فقال: «اصرخ أيها الناس، أتدرون أي شهر هذا؟» فصرخ، فقال الناس: الشهر الحرام، فقال: «اصرخ، أتدرون أي بلد هذا؟». قالوا: البلد الحرام، قال: «اصرخ، أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا: الحجّ الأكبر، فقال: «اصرخ، فقل: إنّ رسول الله ﷺ قد حرم عليكم دماءكم، وأموالكم، كحرمة شهركم هذا، وكحرمة بلدكم هذا، وكحرمة يومكم هذا» فقضى رسول الله ﷺ حجّه، وقال: حين وقف بعرفة: «هذا الموقف، وكلّ عرفة موقف». وقال حين وقف على قزح: «هذا الموقف، وكلّ مزدلفة موقف».

رواه الطبراني (١١/ ١٧٢) عن محمد بن علي بن الأحمر الناقد البصريّ، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا وهيب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي نجيح، قال: قال عطاء، قال ابن عباس، فذكره.

يقول الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة ربيعة بن أمية بن خلف:

من لم يمعن النظر في أمره، منهم البغوي وأصحابه وابن شاهين، وابن السكن، والباوردي،

والطبراني، وتبعهم ابن مندة وأبو نعيم».

إلى أن قال: فلو لم يرد إلا هذا لكان عده في الصحابة صوابًا، ولكن ورد أنه ارتدّ في زمن عمر ...».

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله ﷺ بعرفات، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، فإنّ أهل الشّرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت الشمس منبسطة».

رواه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٤ - ٢٥) عن العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس، عن المسور بن مخرمة، قال (فذكره).

ورواه الحاكم (٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤) من هذا الوجه إلا أنه أدخل بين عبد الوارث بن سعيد، وبين ابن جريج «شعبة».

وقال: «صحيح على شرط الشيخين». وقال: «قد صحّ وثبت بما ذكرته سماع المسور بن مخرمة من رسول الله ﷺ لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رواية بلا سماع».

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الرحمن بن الحويرث، وهو ابن معاوية بن الحويرث -بالتصغير- نسب إلى جدّه.

قال الأعظمي: لأنه تكلَّم فيه مالك، فقال: ليس بثقة. قال عبد الله بن أحمد: أنكر أبي ذلك من قول مالك، وقال: قد روي عنه شعبة وسفيان. واختلف فيه قول ابن معين توثيقًا وتضعيفًا، والخلاصة فيه كما قال الحافظ: «صدوق سيء الحفظ» أعني إذا خالف أو أتي في حديثه ما ينكر عليه، ولم يخالف في هذا ولم يأت في حديثه ما ينكر.

وأما الاختلاف على محمد بن إسحاق فلا يضرّ ما صحَّ منه.

وقد أيّده ما رواه الدّارميّ (٢٣٣) عن سليمان بن داود، حدّثنا إسماعيل بن جعفر، حدّثنا عمرو ابن أبي عمرو، عن عبد الرحمن بن الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، فذكره.

ولكن في رواية على بن جعفر السّعديّ (٣٥٥)، عن إسماعيل بن جعفر ليس فيه ذكر «عن أبيه» فهو مرسل. وانتقد الحافظ في «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٣٧٣) الدّارقطني في ذكره المرسل، وقال: رواية الدارميّ ترد عليه.

والحديث ثبت موصولًا أيضًا من غير طريق ابن إسحاق، فقد روي أيضًا عن مالك وصالح بن كيسان ويزيد بن عياض، عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه، كما ذكره الدارقطني في «علله» (١٣/ ٤١٩). وفي الحديث كلام أكثر من هذا، وهذا ملخصه.

وفي الباب ما رُوي عن سرَّاء بنت نبهان، وكانت ربّة بيت في الجاهليّة، قالت: «خطبنا رسول الله ﷺ يوم الرؤوس، فقال: «أيّ يوم هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «أليس أوسط أيام التشريق؟».

رواه أبو داود (١٩٥٣) عن محمد بن بشار، حدّثنا أبو عاصم، حدّثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين، حدّثتني جدّتي سراء بنت نبهان، فذكرته.

وربيعة بن عبد الرحمن بن حصين (وفي رواية: حِصْن) لم يوثقه غير ابن حبان (٤/ ٢٣١) ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول». أي إذا توبع ولم يتابع.

قال أبو داود: «وكذلك قال عمّ أبي حرة الرّقاشيّ: إنه خطب أوسط أيام التشريق».

وأبو حرة هذا اسمه حنيفة، وقيل اسمه: حكيم، مشهور، بكنيته مختلف فيه فضعّفه ابن معين، ووثَّقه أبو داود، وحديثه الآتي.

وفي الباب أيضًا عن أبي حرة الرّقاشيّ، عن عمّه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله ﷺ في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال ﷺ: فذكر خطبته الطويلة فيها حرمة البلد الحرام، ووضع ربا الجاهلية، وأن لا ترجعوا بعده كفّارًا، والتوصية بالنّساء خيرًا وغيرها من الفقرات التي ثبتت متقطعًا في الخطب الأخرى.

رواه الإمام أحمد (٢٠٦٩٥) عن عفان، حدّثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، فذكره.

وعلي بن زيد هو ابن جدعان المنسوب إلى أحد أجداده الأعلى، الأئمّة متفقون على تضعيفه إلّا أنّ الترمذي كان حسن الرّأي فيه، فقال: «صدوق». والحقّ أنه ضعيف وكذا قاله أيضًا الحافظ في التقريب.

وقد أخرج أبو داود (٢١٤٥)، والدارمي (٢٥٣٤)، وأبو يعلي (١٥٧٠) وغيرهم قِطَعًا من هذه الخطبة من طرق، عن حماد بن سلمة.

وفي الباب عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ وأثنى عليه وذكّر ووعظ ثم قال: «أيُّ يوم أحرم؟ أيّ يوم أحرم؟ أيُّ يوم أحرم؟». قال: فقال النّاس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله، قال: «فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إنّ المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحلّ من نفسه ألا وإن كلّ ربا في الجاهليّة موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلّه، ألا وإن كلّ دم كان في الجاهلية موضوع وأوّل دم أضع من دماء الجاهليّة دم الحارث بن عبد المطلب -كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل-، ألا واستوصوا بالنّساء خيرًا، فإنما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، ألا إنّ لكم على نسائكم حقًّا ولنسائكم عليكم حقًّا، فأمَّا حقُّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وإن حقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن».

رواه الترمذيّ في مواضع: منها في التفسير (٣٠٨٨) بهذا اللّفظ، ومنها في الرضاع (١١٦٣)، ومنها في الفتن (٢١٥٩).

وكذلك ابن ماجه في موضعين (١٨٥١)، و(٣٠٥٥)، وأبو داود (٣٣٣٤) مختصر جدًا -كلّهم من حديث الحسين بن علي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة البارقيّ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال: حدّثني أبي أنه شهد حجّة الوداع، فذكره.

هذه رواية الترمذي في الموضع الأول، وابن ماجه في الموضع الأول.

وأما الترمذي في الموضع الثاني والثالث، وابن ماجه في الموضع الثاني، وأبو داود، وأحمد (١٥٥٠٧) فكلهم رووه من حديث أبي الأحوص، عن شبيب بن غرقدة البارقي.

وقد أشار إليه الترمذي في الموضع الأول، ولذا أفردت ذكره. قال الترمذي: «حسن صحيح».

قال الأعظمي: ولكن فيه سليمان بن عمرو لم يرو عنه إلا شبيب بن غرقدة، ويزيد بن أبي زياد، ولم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته، ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول» إذا توبع، ولم أجد له متابعًا. بل وقد نقل الحافظ في «التهذيب» عن ابن القطان أنه قال: «مجهول». فلعل الترمذي صحّحه أو حسّنه لشواهده أو لتساهله.

وفي الباب عن عمار بن ياسر، قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «أيّ يوم هذا؟» فقلنا: يوم النحر، فقال: «أيّ شهر هذا؟». قلنا: ذو الحجة شهر حرام. قال: «فأيّ بلد هذا؟». قلنا: بلد الحرام. قال: «فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل يُبلّغ الشّاهد الغائب».

رواه أبو يعلى (١٦٢٢) عن محمد، عن عبد الرحمن بن جبلة، حدثنا عمرو بن النعمان، عن كثير أبي الفضل، عن مطرف بن عبد الله الشخير، قال: سمعت عمار بن ياسر، قال (فذكره).

وفيه عبد الرحمن بن جبلة وهو ابن عمرو بن جبلة ذكره الذهبي في «الميزان»، وقال: قال أبو حاتم: كان يكذب فضربت على حديثه، وقال: متروك يضع الحديث.

وفي الباب ما روي عن ابن عباس، أنّ رسول الله ﷺ قسم يومئذ في أصحابه غنمًا، فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسًا فذبحه، فلما وقف رسول الله ﷺ بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف، فقام تحت ثدي ناقته، وكان رجلًا صيّتًا، فقال: «اصرخ أيها الناس، أتدرون أي شهر هذا؟» فصرخ، فقال الناس: الشهر الحرام، فقال: «اصرخ، أتدرون أي بلد هذا؟». قالوا: البلد الحرام، قال: «اصرخ، أتدرون أي يوم هذا؟» قالوا: الحجّ الأكبر، فقال: «اصرخ، فقل: إنّ رسول الله ﷺ قد حرم عليكم دماءكم، وأموالكم، كحرمة شهركم هذا، وكحرمة بلدكم هذا، وكحرمة يومكم هذا» فقضى رسول الله ﷺ حجّه، وقال: حين وقف بعرفة: «هذا الموقف، وكلّ عرفة موقف». وقال حين وقف على قزح: «هذا الموقف، وكلّ مزدلفة موقف».

رواه الطبراني (١١/ ١٧٢) عن محمد بن علي بن الأحمر الناقد البصريّ، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا وهيب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي نجيح، قال: قال عطاء، قال ابن عباس، فذكره.

يقول الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة ربيعة بن أمية بن خلف:

من لم يمعن النظر في أمره، منهم البغوي وأصحابه وابن شاهين، وابن السكن، والباوردي،

والطبراني، وتبعهم ابن مندة وأبو نعيم».

إلى أن قال: فلو لم يرد إلا هذا لكان عده في الصحابة صوابًا، ولكن ورد أنه ارتدّ في زمن عمر ...».

وفي الباب أيضًا ما رُوي عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله ﷺ بعرفات، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، فإنّ أهل الشّرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام إذا كانت الشمس منبسطة».

رواه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٤ - ٢٥) عن العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس، عن المسور بن مخرمة، قال (فذكره).

ورواه الحاكم (٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤) من هذا الوجه إلا أنه أدخل بين عبد الوارث بن سعيد، وبين ابن جريج «شعبة».

وقال: «صحيح على شرط الشيخين». وقال: «قد صحّ وثبت بما ذكرته سماع المسور بن مخرمة من رسول الله ﷺ لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رواية بلا سماع».

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 560 من أصل 689 حديثاً له شرح

- 535 إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض

- 536 إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

- 537 السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم

- 538 إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا...

- 539 أتدرون أي يوم هذا و أي بلد هذا و أي...

- 540 المسيح الدجال أعور عين اليمين كأن عينه عنبة طافية

- 541 هذا يوم الحج الأكبر دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

- 542 إذا كان قبل يوم التروية خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم

- 543 نهي النبي عن الاقتتال بعد وفاته

- 544 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُم الْحَجَّ فَحُجُّوا

- 545 خطبة النبي ﷺ بمنى بين أوسط أيام التشريق

- 546 النبي يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى

- 547 خطبة النبي يوم عرفة على بعيره

- 548 يوم النحر يوم الحج الأكبر

- 549 رسول الله يخطب الناس بمنى على بغلة شهباء

- 550 لا تُنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها

- 551 بحصى الخذف في مناسك الحج

- 552 لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا...

- 553 ألا إنّ أحرم الأيام يومكم هذا

- 554 دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

- 555 دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم

- 556 إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا

- 557 غفر الله لكم

- 558 لا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر

- 559 يا أيها الناس أي يوم يومكم هذا

- 560 نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها

- 561 غزا النبي تسع عشرة غزوة وحج حجة الوداع

- 562 كم حج رسول الله ﷺ؟ حجة واحدة واعتمر أربع عمر

- 563 حج النبي ثلاث حجج حجتين قبل الهجرة وحجة بعدها

- 564 ننزل غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة

- 565 وهل ترك لنا عقيل منزلا

- 566 صلّى الظهر يوم التروية بمنى والعصر يوم النفر بالأبطح

- 567 صلى النبي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب

- 568 رسول الله ﷺ والخلفاء من بعده قد حصَّبوا

- 569 نزول الأبطح ليس بسنة

- 570 ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله

- 571 لم يأمرني رسول الله أن أنزل الأبطح حين خرج من...

- 572 صلاة الظهر يوم النفر بالحصبة سنة

- 573 من السنة النزول بالأبطح عشية النفر.

- 574 ادَّلج رسول الله ﷺ ليلة النّفر من البطحاء

- 575 إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبِّر على...

- 576 أناخ النبي ﷺ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها

- 577 مناخ النبي ﷺ بذي الحليفة في بطن الوادي

- 578 يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا

- 579 صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه

- 580 فضل الصلاة في المسجد النبوي

- 581 صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما...

- 582 صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد...

- 583 دخول النبي الكعبة والصلاة فيها

- 584 صلى النبي ﷺ في الكعبة ركعتين بين الساريتين.

قراءة القرآن الكريم

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم

Tuesday, February 10, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب